インターネットの始まりからビットコイン誕生までの流れを知る(メディア産業論の授業より)

毎週月曜日は、大学でベンチャービジネス論とメディア産業論の授業を担当しています。(それぞれ学生は100名程度)

多数の起業と支援経験をもとに、実務家教員という立場から、学んだことをいつか活かせるような知恵として学んでもらうことを心がけて授業をしています。

ここでは備忘録として授業のメモを残していますので、みなさんの参考になればと思います。

今日のメディア産業論の第6回目は、Web3.0。

昔は4大メディアしかなかった時代も、インターネットが登場して全く概念が変わってしまいました。私たちはメディアと切っても切れない関係にある中で、利用者だけではなくその背景を知っておくと、メディアの本当の姿が見えたり、キャリアの中でメディアを捉える方法も変わってくるかと思います。

ここでは、第4〜6回に行ったネットメディアに関する授業のキーとなる部分をまとめて記載してみます。

Web1.0

ちょうど私は、ウェブ1.0の時代に起業した。だから、 その時の状況はよくわかるし、 情報を 追い続けていたので、その経緯もよくわかる。

パソコン通信で情報を見ていた頃から、あの時、ブラウザを見せてもらった。その時の衝撃はとてもすごいものであった。

今では当たり前のGUIで描かれた ウェブサイトが、そこにあった。

僕らの世界にあったリアルなメディアが、そのままインターネットでコピーされた。だから見ている人は、情報閲覧するという 一方的に受信をするだけという状況だった。

双方に情報交換できる 技術としては、メールがあった。

また、電子掲示板(BBS)などもあった。

ただ、情報書き込んで画面をリフレッシュ(リロード)しないと、情報が更新されないという、あくまでも紙芝居状態だった。

私はそんな文字と画像がメインの時代、1999年に日本初の音楽配信事業を行った。ちょっと早すぎた?いや、かなり早すぎた、とも言われた。

でもベンチャーってそういうものだし、市場を作るというのはそういうことだ。

ただ、いろいろと経験不足で耐えきれず、経営するベンチャーがUSベンチャーに買収された。

その翌年の2001年、iPodが誕生する。それを考えると、ベンチャーとしては早すぎたとはいえない。

Web2.0

一方向の情報閲覧に飽きたユーザは、 インターネットに自ら参加していく。

2005年、ティム・オライリー(Tim O'reilly)が公開した論文「What Is Web 2.0」で「Web 2.0」という言葉が使われた。この変化後の状態を「Web 2.0」とし、従来の状態を「Web 1.0」と呼んだ。

2009年には使われなくなる、その後2014年にWe3という言葉が登場する。

インターネットはだいたい15年サイクルで大きな変化が起こる

1990〜2005年前後 Web1.0

2005〜2020年前後 Web2.0

論文「What Is Web 2.0」ではこんな現象があると書かれている。

(1)ユーザーの手による情報の自由な整理(Folksonomy)

(2)リッチなユーザー体験(Rich User Experiences)

(3)貢献者としてのユーザー(User as contributor)

(4)ユーザー参加(Participation)

(5)ロングテール(The Long Tail)

(6)根本的な信頼(Radical Trust)

(7)分散性(Radical Decentralization)

インターネット利用者が爆発的に増えたことにより、参加者がメディアを作る時代になった。

SNS、ブログ、口コミや評価が増え、メディアの信頼性をユーザーが作って行くこととなる。

googleが検索エンジンをロボット化し、Amazonがロングテールで小売りの常識を変え、Ajaxが閲覧のリッチさを変えた。

そこに登場したのが、スマホ。

1999年からiモード全盛の日本で2006年にはギネス認定をされる。

しかし2007年にiPhoneが登場してから数年で端末の5割以上はスマホに変わる。

ネット + パーソナルメディア は、私たちの生活は、一変した。

ネットワーク外部性

サービスの利用者が増えるほどサービスの価値が上がるという現象。強いサービスは、ユーザー数の増加でより強くなっていく。

たとえばSNSでもアプリでも、使っている人が少ないと使うメリットが薄いが、たくさんの人が持っていることで価値が高まる。PayPayが大々的に決済市場を取ったのも、数こそ価値であることを知っているから先行投資として割り切っていた。

アテンションエコノミー

ユーザーの参加が爆発的に増えた結果、情報の質よりも人々の注目や関心を集めることで経済的価値を生み出す市場、アテンションエコノミーが生まれる。

YouTube、インスタグラムなどの映えるコンテンツやインフルエンサーという職業が誕生する。

Web3.0

GAFAMがネット人口のほとんどのユーザーの情報を持ってしまう事態となった。

<GAFAM>

グーグル(Google、2015年持ち株会社Alphabetのグループ企業)

アップル(Apple)、

フェイスブック(Facebook、2021年10月よりメタに社名変更)

アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)

マイクロソフト(Microsoft)

Web2.0ではこれらのアプリケーション運営企業が事実上の検閲者になった。

一握りの企業が個人データを独占し、意図していないデータの使われ方が起こり、実質の参入規制、実質の言論統制(BANなど)が起こっている。

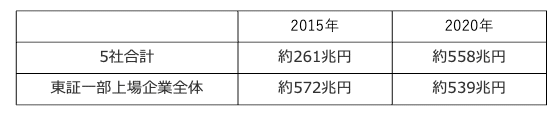

2020年5月8日付けの日本経済新聞電子版によると

米マイクロソフトや米アップルなど時価総額上位5社の合計が、その時点で東証1部約2170社の合計を上回った。

「スノーデン事件」をきっかけに、中央集権化に対する疑問と反発が起こる。

ブロックチェーン

ブロックチェーンの技術と生まれた背景を、ハイプサイクルを見ながら関連技術と期待値を眺める。

社会の要望と技術的な背景からWeb3.0という考えが出てきたのかを理解する。

Bitcoin

ブロックチェーンといえばビットコイン。

そもそもお金とは?

法定通貨と電子マネーは法定通貨。

仮想通貨(ビットコイン)は、通貨そのものであるが、価値があるものとされている。

法定通貨は、お金そのものに価値がない。価値と交換できる紙を、法の信頼のもとに、みんなが認めているもの。

だから、他国にいけばただの紙。

Bitcoinは、全世界で同じ価値を持つ通貨という概念が新しい。

2021年エルサルバドルが自国通貨に採用、2022年には中央アフリカ共和国が採用など、少しづつ世界が変わり始めている。(信頼性の問題や、うまくいっているかは別。)

NFT

ざっくりいうと、ブロックチェーンの技術を使った、鑑定書・権利書のようなものに使える技術。

bitcoinとは対照的な技術の使い方。

デジタルデータはコピーできてしまうので、宝石や絵画などの現物のような価値が持てなかった。

坂本龍一の曲の一部を所有するというNFTを紹介。戦場のメリークリスマスの1音が300万円で売られているサイトを見て学生は驚く。

ふるさと納税での活用など、様々な活用法、世界取引などについて紹介。

授業レポートは、NFTを使ったアイデアを提出。