詩歌ビオトープ016: 柴生田稔

詩歌ビオトープ16人目は柴生田稔です。

そもそも詩歌ビオトープとは?

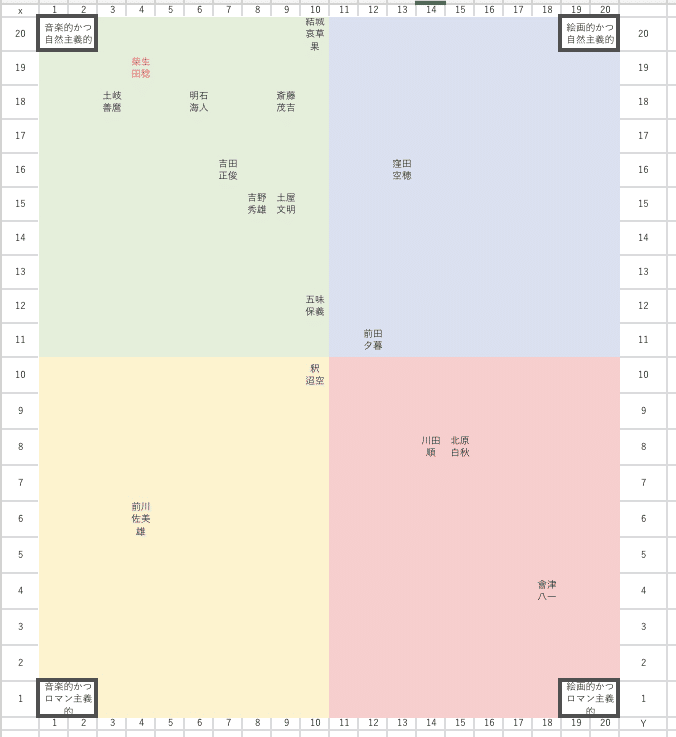

詩歌ビオトープは、詩の世界を一つの生態系ととらえ、詩人や歌人、俳人を傾向別に分類して、誰と誰が近い、この人が好きならこの人も好きかもしれないね、みたいなのを見て楽しもう、という企画です。ちなみに、傾向の分類は僕の主観です。あしからず。

この人は1904年に三重県で生まれました。東京帝国大学在学中に「アララギ」に入会、斎藤茂吉に師事しました。しかし、実は古典和歌については茂吉よりもこの人の方が遥かに博学で、茂吉の古典和歌研究をかなり支えたそうです。

大学卒業後は明治大学の教授となり、1975年の定年まで勤めて名誉教授となりました。

最初の歌集は1941年、37歳のときに出した「春山」で、この歌集は昭和初期の不安に富んだ状況下で、後退を余儀なくされる知識人の憂慮を描いているとして大きな話題となったそうです。

1965年に出した「入野」は読売文学賞を受賞、そのほか、全集の編纂にも多く関わりました。

いつもの通り、参考にするのは小学館の昭和文学全集35です。

本書には「春山」から42首、「入野」から39首、晩年の歌集「冬の林に」から30首の合計111首が収められていました。

で、僕の分類ではxが19でyが4、音楽的かつ自然主義的な人になりました。

この分類でもそうなったのですが、僕的にはこの人は土岐善麿とかなり近いな、と思いました。やっぱりインテリだからですかね。社会詠も多かったです。写実的な歌というのはほとんどありませんでした。

たとえば、この歌はまさに先に述べた「昭和初期の不安に富んだ状況下で、後退を余儀なくされる知識人の憂慮」ですよね。

時すぎて人は説かむか昭和の代(よ)のインテリゲンチヤといふ問題も

この歌って、俺がどうしたいとか、俺がどう思うとかじゃないんですよね。自分を含めた知識人たちが今どうなのかを将来の人は何て言うだろう、と。その客観性をこうして歌にしているのは、ちょっとすごいなと思いました。

で、本書の中に少しだけ収められていたいくつかの写実的な歌がすごくいいんですよね。

国とほく分かるる道のしばらくは落葉松(からまつ)の間(ま)に見ゆるさびしさ

あたたかき秋の光は悲しめる人を包めり天使の手のごとく

で、それでいて生活詠もどきっとするものがある。

白飯(しらいひ)に卵をかけて食ふときに何(なに)にむかひて動くこころぞ

よく知らないのですが、多分、この人はきっと普通の短歌らしい歌もかなり上手だったんだろうなあって、そんな気がします。だから敢えてそういう歌はあまり詠まなかったのかもしれない。

短歌っておもしろいですね。ほんと、こういういろんなタイプの人がいる。で、どの人もその人なりの良さが皆あるのですから。

ということで、17人目に続く。

よろしければサポートお願いします!頂いたサポートは今後の創作活動のために使わせていただきます!