『Capcom Arcade Stadium』思い出のゲーム・アクション編

入院中に書いた記事。

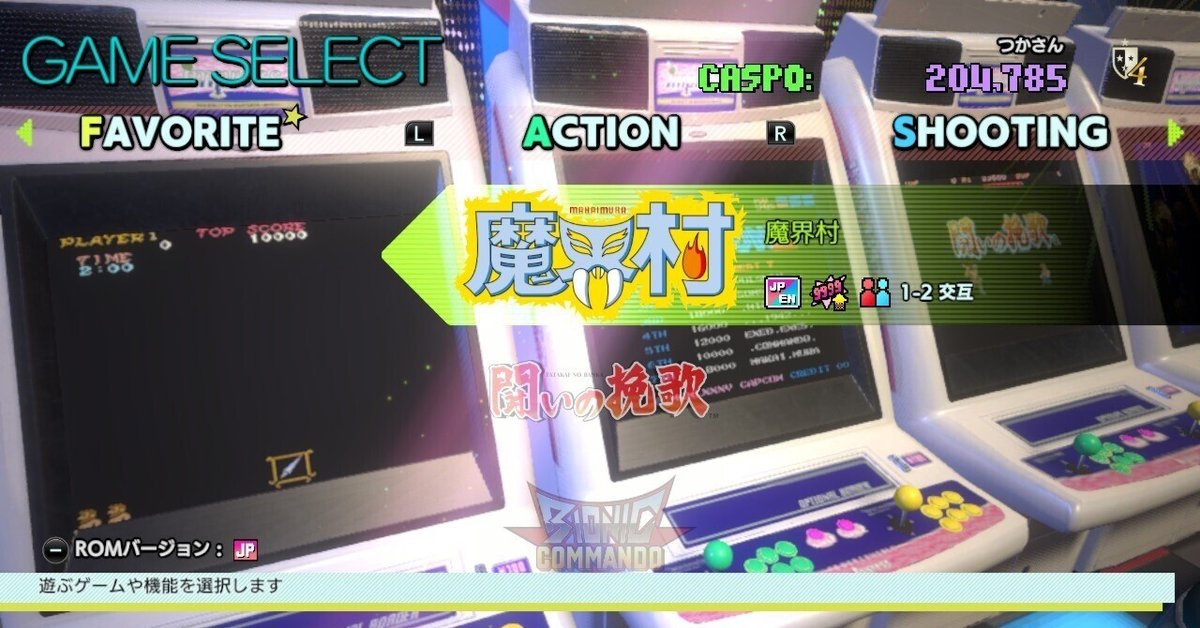

カプコンの過去ゲームを収録したタイトル『Capcom Arcade Stadium』と『Capcom Arcade 2nd Stadium』の収録タイトルをSteamキュレーターで書きつつ思い出を綴ってみた。

前回はSTGに限っていたので、今回はアクションゲームについて書いてみたい。

思い出のゲーム・アクション編

魔界村(1985年)・大魔界村(1988年)

悪魔にさらわれた姫を救出するため騎士が立ち向かうアクションゲーム。墓場から始まり街や洞窟などを突き進む、攻撃すると避ける敵レッドアリーマーとの攻防など、多彩な場面とアクションが魅力だが、ジャンプのタイミングを一つ間違えるとミスなど極めてシビアで高難易度ゲームとしても知られる

『魔界村』の続編。魔界を舞台にした多彩な場面、画面のあらゆる方向から襲いかかる悪魔を討つ、シビアなタイミングをいかに制するかなど、前作の要素を引き継ぎながら、武器の種類やさらなる強化要素を設けるなど、多くの面でパワーアップしている。

『魔界村』は80年代アーケードアクションゲームの代表作と言って間違いない。それだけに、本作に関する情報も数多くあった。

各場面の攻略だけでなく、レバーを連続で入れながらボタンを押すと武器の連射が可能なこと、あることをすると永久にスコアを稼ぎ続けることができる「永久パターン」があることなど。

当時はネットが普及しているわけでもなく、ゲーマー同士の話で伝わるものも多い。それが自分にとって、ゲームを進める手がかりの一つでもあった。

そんな、情報に助けられたゲームの一つ。

『大魔界村』はゲームセンターではなかなか先に進めず、後に発売されたメガドライブ版でやり込んだ思い出。

戦場の狼(1985年)・戦場の狼Ⅱ(1990年)

戦場を舞台に兵士が敵地を突き進むアクションSTG。ライフルで敵を撃つ、弾を通さないトーチカには手榴弾を投げる、捕虜の救出、基地では敵の総攻撃。戦争がテーマだが生々しさはなくアクションのみを抽出する「ゲームらしさ」が残る作品

『戦場の狼』の続編。映像や音楽、舞台や敵の種類、武器など前作からあらゆる面でパワーアップ。各所で車などに乗り込んで攻撃、巨大なヘリや戦車がボスとして登場。前作の「一直線に突破」の展開から「ステージとボスの攻略」へと大きく変わる。

アーケードで戦争を舞台に兵士を攻撃するゲームと言えば『グリーンベレー』『魂斗羅』などコナミのゲームが記憶に残っているが、その中でカプコンが制作した『戦場の狼』は、他に比べて戦場をリアルに描きながら「人を殺す」という意識を持たせず「ゲームらしさ」だけをギリギリのところまで引き出した作品だった。

それが『戦場の狼Ⅱ』に至っては派手に撃ちまくるアクション映画のノリで、『魂斗羅』の表現に近いものがあった。

現在は表現があまりにリアルになったおかげで、戦争をテーマにしたゲームなら、あらゆるところまでリアルに描くか、『Ⅱ』のようにエンターテイメントに徹するかの二極になってしまうだろう。

表現できるようになったおかげで制約が生まれる、そんな時代を感じる作品。

闘いの挽歌(1986年)

剣と盾のみで敵と戦うアクションゲーム。剣で斬るためは敵に目の前まで近づく、相手の攻撃は盾で受け止める。その間合いとタイミングがシビアで高難易度として知られるが、攻撃と防御をいかに制するかが重要、かつ魅力でもある。

本作は2ボタンで剣と盾・攻撃と防御を使い分けるのは当時難しかったが、更に「ジャンプはレバーを上に倒す」操作が難しさに拍車をかけていた。

前方から敵や障害物が転がって来たら、タイミング合わせてレバー斜め前に入れて前方にジャンプする、間違えたら真上にジャンプしてしまいダメージを受けることも多く、苦労したのを覚えている。

ラッシュ&クラッシュ(1986年)

自動車を操作して突き進むカーバトルアクションゲーム。スピードを上げるとすぐ止まらない、左右に動けばドリフトする、そんなクセのある操作で敵の攻撃をかわす。敵の車にショットを撃てば炎上だ、激突で邪魔をしろ、ただしプレイヤーもダメージを受けるぞ。そんなカーチェイスの醍醐味を2Dで実現した力作。

車という、左右にドリフトしたりすぐに止まらないキャラを操作するのは少々慣れが必要だが、だからこそ味わえるカーチェイスの醍醐味がある。

本作はファミコンに移植予定があり、制作中の時期はゲーム雑誌にラインナップとして掲載されていたので期待していたが、後に中止になった。

当時のカプコンは移植時に必ずアレンジを加えていたので、ここでも何らかのオリジナル要素が入っていたと予想するが、実現されなかったのは残念だった。

虎への道(1987年)

中国を舞台に拳法の達人が活躍するアクションゲーム。斧は振りかざすと楕円状に回転して攻撃するなど特徴的な武器を使って迫り来る敵と戦う。敵は常に容赦なく次々と襲ってくる、ライフ&残機制だが、ステージ上で谷底に落下すると即死など極めて高難易度。

本作といえば「難易度が高い」と言われているが、当時は結構好きだった作品の一つ。スタート時に持つ武器である斧を振ると円弧を描いて攻撃する、そのモーションが格好いいと思っていたから。

だから、最初に取得できる槍を持つと攻撃力がアップするが格好良くない、だからできる限り斧だけで進めていた思い出。

BIONIC COMMANDO(1987年)

日本発売時のタイトル『トップシークレット』。ショットと共にワイヤーを駆使して進んでいくアクションゲーム。天井に引っかけて上に登る、ぶら下がって遠方に飛び移るなど、使いこなせばあらゆるアクションが可能という操作が魅力だが、ジャンプがないのでとっさに避けるのが困難など慣れが必要。

本作『トップシークレット』は、ワイヤーを使ったスピーディーでダイナミックな動きが可能になるアクション、バックに流れる軽快な音楽などが魅力で、個人的に80年代アーケードのアクションゲームでは最も好きなタイトル。

翌年の88年に発売されたファミコン版は『ヒットラーの復活』というタイトルで、アイテムを入手するなどストーリーを進めていく全く別のゲームとして発売された。

当時は「アーケードが遊びたかったのに全然違う」と思いつつ、大幅にスケールアップしていたのでやり込んだ思い出。

ストライダー飛竜(1989年)

世界の支配者「グランドマスター」抹殺のため暗殺のプロ「ストライダー飛竜」が活躍するアクションゲーム。ロシアを舞台にした巨大なステージ。その中で1本の剣で敵を斬る、ジャンプで宙を舞う、壁や天井を登るなど縦横無尽に駆け巡る多彩なアクション。感情を見せず抹殺のみを遂行する「飛竜」というヒーローの姿など、数多くの魅力が詰め込まれている。

私は2~3年ほどゲームを遊ばない、趣味としてゲームに触れることをやめ、ゲーム雑誌などの情報も全く得ない時期があった。

それでもたまにゲームセンターに入って軽く遊ぶ程度のことはしていて、何となく面白いと思って続けていたゲームが『ストライダー飛竜』だった。

つまり私にとって、何の情報もなく自然に触れて好きになったゲーム。

プレイして引かれたのは、巨大なキャラが自由に動き回るアクションと、映画のような展開、その中に見える「飛竜」というヒーローの姿があったように思う。

その後になってからゲーム雑誌を読むようになり、マニアの間では名作と語り継がれていることを知って、ああやっぱり私は根っこからマニアだったんだと感じた次第。

自分にとってのカプコン

80年代のアーケードゲームで人気のメーカーと言えば、ナムコ、コナミ、タイトー、セガ、DECOなどいくつもある。私もそれらは好きだったが、一番好きなメーカーはカプコンだった。

この手の話を他の人にすると、だいたい「はぁ?あの時代でカプコン?」という反応をされる。それだけマイナーな存在ではあった。

私にとっては、STGでは連射で切り抜けるスタイル、アクションでは渋い映像と世界を見せてくれるところが魅力だったと思っている。

そんなものを思い出しつつ書いてみた。

サポートは大変ありがたいですが、Twitterを始めとするSNSなどで記事をご紹介いただければ、それも大変嬉しいサポートです。