【短期のマクロ経済学をまとめてみた】マクロ経済学part17

マンデルフレミングモデルと、今までやってきたことをまとめる予定です。短期、長期というものを聞いたことがある人がいれば、ピンとくる内容をお届けします。

マンデルフレミングモデル

はじめに

まとめるといっても、政策の効果があったかないかをまとめるだけです。難しい論理は割愛します。

マンデルフレミングモデルまとめた表

マンデルフレミングモデルは、相場制、資本移動の有無、政策によって、2×2×2=8通りのパターンが存在します。

入門的な内容なら、資本移動があるケースだけを考えると思うので4パターンは理解しましょう。

ポイントは政策で円安円高どちらになったかを考えることです!あとは機械的に曲線がシフトするので考えるのは楽になります!

固定相場制はLM曲線がほとんど左シフトすると思えば暗記も苦ではないかなと思います。(丸暗記注意!原理は理解しよう!)

短期経済のまとめ!!

今までのお話

いままでやってきた分析をまとめます。流れとして、

財市場

財市場と金融市場セット

開放経済下での財市場と金融市場セット

と徐々に分析する範囲を増やしていきました。開放経済とは、外国の貿易を視野に入れた分析です。逆に国内のみの経済を閉鎖経済といいます。

これらは

45度線分析 (GDP $${Y}$$と総需要 $${Y_d}$$の関係)

IS-LM分析 (閉鎖経済でのGDP $${Y}$$と利子率 $${r}$$の関係)

マンデルフレミングモデル (開放経済でのGDP $${Y}$$と利子率 $${r}$$の関係)

で分析してきました。各分析に共通することを考えると、やはり

グラフを動かしてGDPを上げる

をしていると考えます。実際に、財政政策、金融政策でGDPは増えることを今までの内容で確認したと思います。

これからの話

ここで、最初の回の内容を振り返ります。

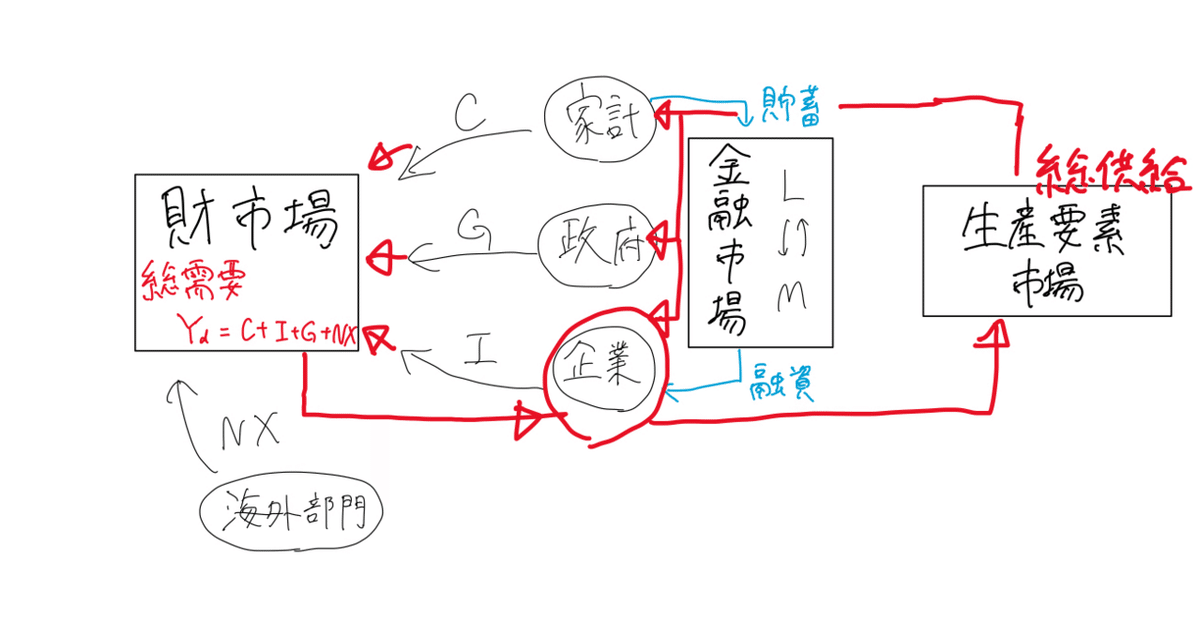

マクロ経済学の登場人物は、家計、企業、政府、海外部門の4つ

マクロ経済学の登場ステージは、財市場、金融市場、海外部門、生産要素市場の4つ

今までの話の中では、財市場と金融市場について考えていました。生産要素市場についてはいまだ触れていません。ここで、各々の経済主体(人物)と市場(ステージ)を図にまとめてみます。

お分かりでしょうか、財・金融市場と生産要素市場を考えると、前者は需要、後者は供給のような立ち回りをしていないでしょうか?(単純化のため海外は除く)

企業は生産する役割も担うため、総需要は企業へ行く

いままで、あまり供給について書くことはなかったと思います。供給については、一定のものとして考えていたからです。

逆に今まで考えてきた話はあくまで需要についての話だったのです。

つまりこうです。

供給について

供給について考えるには、生産関数$${F}$$が経済学では使われます。

$${Y=F(K,L)・・・(Yは生産量、Kは資本量、Lは労働量)}$$

経済学では、ものを生産するには、「生産する道具と人の2つだ」と考えます。ですが、今の状況では、この$${K}$$と$${L}$$は一定のものとして考えるしかないです。そのため、供給面から見た$${Y}$$も一定になってしまいます。

短期とは

我々は重要かつ難しい概念を考えていません。それは、時間であり物価です。

時間の概念を経済学では短期と長期で分けます。短期と長期の境目は物価が変動するかどうかです。

物価が動かない間の経済を短期と呼び、物価が動く経済を長期と呼びます。

ということで、次回は時間を動かしてみたいと思います。こちらから!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?