世界で一番使われているインジケーター移動平均線について

こんにちは!

yusukeです!

本日から「インジケータ」の説明に入ります!

インジケータとはわかりやすく言うと、チャートを読み解くための補助的な役割を持っているお手伝いさんのようなものです

インジケータの中にも大きく2種類に分かれており、トレンド系インジケータとオシレータ系インジケータといいます!

チャートには必ず表示されているインジケータ、様々な種類があり、その組み合わせも無限大です!

すべて紹介することはなかなか難しいので、メジャーなものから僕自身が実際に使用しているインジケータの紹介をしていきたいと思います。

本日は世界で最も使ている人が多いといわれているインジケータの「移動平均線」について解説します!

もちろん僕もチャートの表示させています✨

では、早速参りましょう!

上の画像をご覧ください。

3本の折れ線グラフのようなものがあると思います。

これが移動平均線です!

1本だけ表示させている人もいれば、僕のように複数本表示させている方もいらっしゃいます。

学術的に説明すると、「一定期間の価格の終値の平均値を繋ぎ合わせた折れ線グラフ」ということになるのですが、わかりやすくかみ砕いて、「一定期間の値動きを平均して折れ線グラフにしたもの」的なニュアンスで理解してもらえれば大丈夫です。

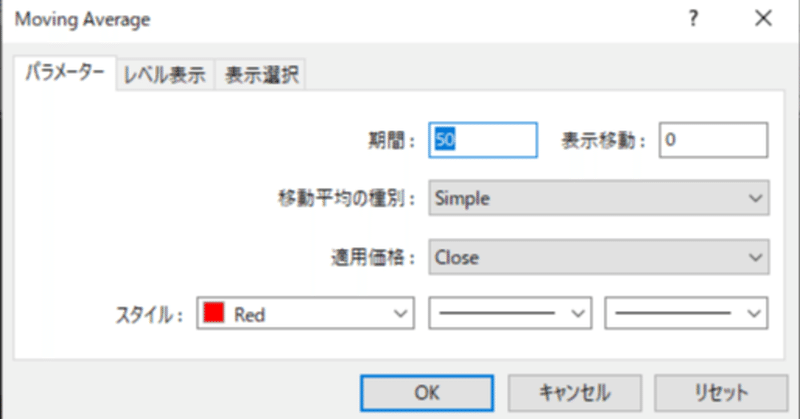

上記の画像は、移動平均線の設定を行う画面なのですが、期間というところに50が設定されていることが理解いただけると思います。

これは、ローソク足50本分という意味です。

つまり、期間50の移動平均線は、50本分のローソク足を平均化して、それを折れ線グラフにしたものということになります。

期間200であれば、200本分です。

ここで、期間を大きくすればするほど、移動平均線の動きがなだらかになることが理解していただけるでしょうか。

この画像にある3本の線は赤が期間50、水色が期間100、黄緑が期間200となっています。

これは単純に、平均化するローソク足の本数が多くなると直近の値動きの重要度が薄くなるからです。

少し難しいので、期間が大きくなるとなだらかになるということだけ覚えていただければ大丈夫です(笑)

もっというと、期間200の移動平均線が、最も意識される個所になるので、200の移動平均線から離れすぎると、価格は移動平均線に近づきますし、この200の移動平均線を下回ると、売りの勢力が強くなったりすることもよくあります。

何事も絶対はないので、100%ではありませんが、確実に世界中のトレーダが意識しています。

この移動平均線200を使用した、理論的なものもあるので、それは後日また改めて投稿したいなと思います!

要は、移動平均線の期間が大きくなるとその分なだらかになって、移動平均線200はほとんどのトレーダーに意識されているということを知っていただければ、それで万々歳です(笑)

直近の値動きに重きを置いた、指数平滑移動平均線というものもありますが、計算式が違ったりと、それ知ってて何になるの?と個人的に思うので説明は端折ります。

何より長くなるので、簡潔に理解してもらいたいので✨

理論を突き詰めていきたく成れば、計算式を知ることは大きな学びにつながりますので、初心者卒業したなと思ったときはぜひ学んでみてください!

僕は、へーぐらいにしか思いませんでしたし、それを知ったからと言って使い方が変わるわけでもなかったのですが💦

それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います!

次回はボリンジャーバンドについて解説するので、楽しみにお待ちください✨

それでは、よい一日を!

yusuke

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?