【水分計】粉末化した食品素材の水分含量を測りました

佐賀県工業技術センター食品工業部です!

工業技術センターに整備している機器紹介コラム、第2回です。

今回は、比較的簡便に測定できる「水分含量の測定」について紹介します。

水分含量の測定方法

農林水産物も当然ながら、全ての食品やコスメには、「水」が必ず含まれています。

「水」の存在は、環境や状況によって、良いときもあれば、悪いときもあります。

「良いとき」とは、農産物のみずみずしさを感じるときや調理を行うときといったところでしょうか。みずみずしさは、よく写真などで、キャベツやレタスなどとともに、滴が飛んでいる場面が多いかと思います。そのような写真を見ると、無性に食べたくなったりしますよね(私だけでしょうか・・・)。

「悪いとき」とは、湿気などです(湿気が全て悪いわけではありません)。微生物の繁殖が進んで食品が腐敗しやすくなったり、生鮮物が腐りやすくなったり(これも環境にいるカビなどの微生物が要因にはなるのですが)、という場面は多いです。

また、製品によっては、元から「水」が極力入ってはいけないものもあります(オイル系の製品とかですね)。

そのため、水分含量の測定といっても、大部分が「水」であるサンプルの水分含量を測定するときと、ほとんど「水」が含まれていないサンプルの水分含量を測定するときとでは、測定方法を変えることが一般的です。

今回は、大部分が「水」であるサンプルの水分含量を測定した事例を分析機器とともに紹介します。

【豆知識1】

水分含量は、測定しようとするサンプルの状態により、いくつかの方法から適切な方法を選び測定します。

食品業界ではよく知られているデータ集ですが、多くの農林水産物や加工食品に対して、一般成分や栄養成分などのデータを取りまとめた

「日本食品標準成分表」

というデータ集があります(単に「食品成分表」と呼ばれることもありますので、以後「食品成分表」と略記します)。

文部科学省が取りまとめており、昭和25年に初めて発行されているようです。新商品開発や品質管理に携わる方、栄養士の方などは、よく使われているのではないでしょうか。

発行当初は、「戦後の国民栄養改善の見地」から、食品に含まれる栄養成分の基礎データ集として発行されていた、とのことです(文部科学省ホームページより一部引用(ご興味のある方は、下記のリンク先をご覧ください))。最新の食品成分表は、2020年版(八訂)です。

この食品成分表には、「水分」の項目も含まれており、多くの食品の水分含量も掲載されています。また、掲載されている水分含量について、その分析方法も取りまとめられており、文部科学省のホームページに公開されています(下記のリンク先をご覧ください(近く更新されるようですので、更新後リンク先が変更になったときはご容赦ください))。

食品成分表に掲載されている水分の測定方法は、大きく以下の4種類に分けられています。

(1) 常圧加熱乾燥法

大気圧下で加熱し、水分を飛ばすことによって測定する方法です。

加熱の方法は、火による加熱、恒温槽などを使った加熱、など、いろいろあります。

(2) 減圧加熱乾燥法

(1)と類似した方法ですが、異なる部分は、大気圧下ではなく減圧下で加熱して水分を飛ばす、ことです。

減圧環境下で加熱することにより、大気圧下よりも低い温度で水が沸騰することになります。減圧環境をつくるための装置が必要です。

(3) カールフィッシャー法

この方法は、加熱するのではなく、試薬を使って水分を測定する方法です。滴定法により、水分を測定します(「滴定」に関する説明は割愛します(すみません))。

滴定するためのガラス器具や試薬を準備する必要があります。

(4) 蒸留法

蒸留の操作を使った水分の測定方法です(「蒸留」に関する説明は割愛します(たびたびすみません))。

蒸留器など特殊なガラス器具や試薬を準備する必要があります。

これから紹介します「水分計」は、「(1)常圧加熱乾燥法」の理論に基づいた測定装置ですが、スピーディに水分含量を知りたいときに使用する機器であり、水分含量の簡易測定を目的とした機器です。

そのため、ここの豆知識で紹介しました食品成分表に掲載されている水分含量の測定方法とは異なっていることをご承知おきください。

今回使用した分析機器(「水分計」)

今回使用した分析機器は、「水分計」です。

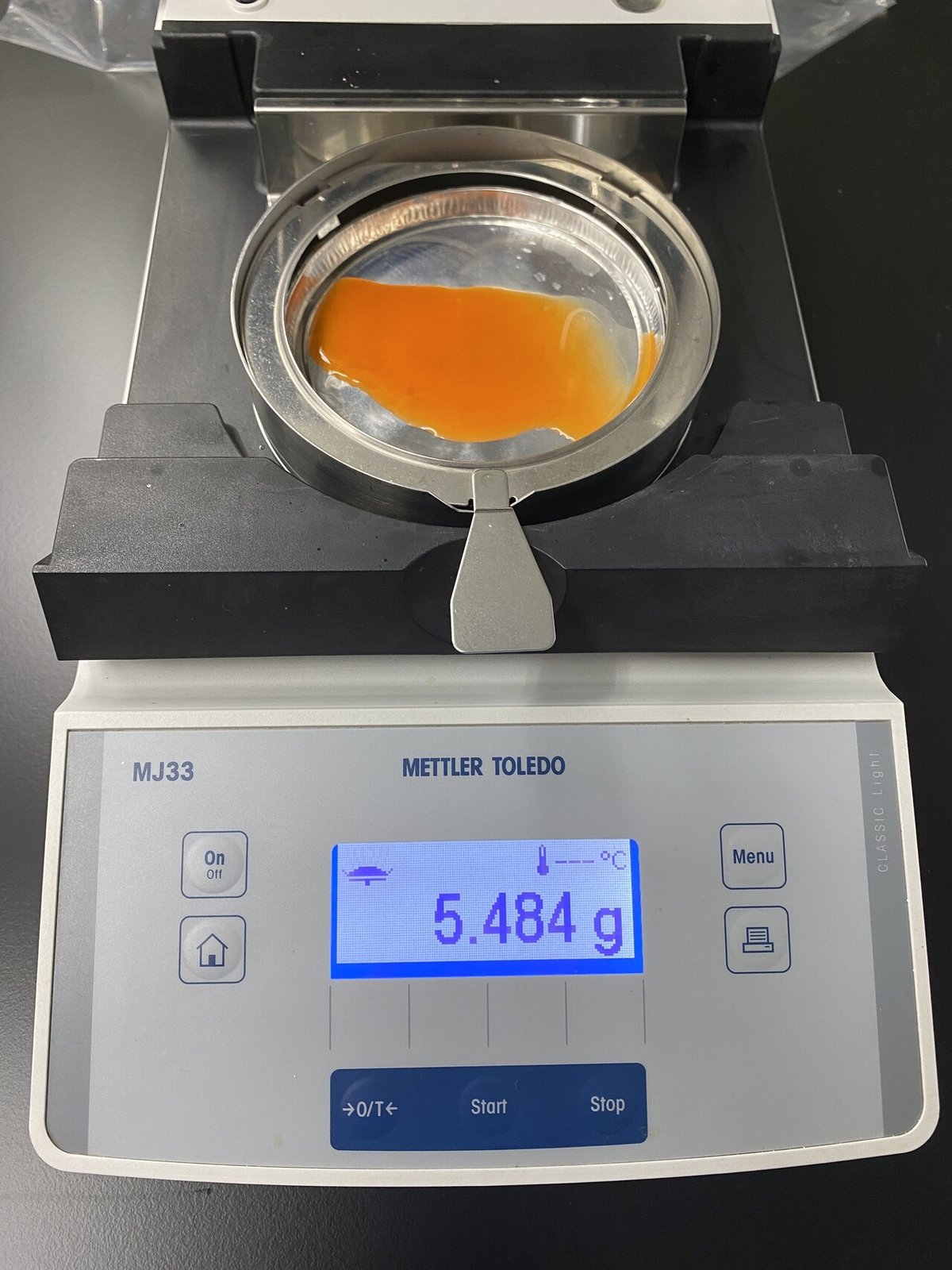

工業技術センターに設置している水分計は、METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)社製の「MJ33」です。

大きさとしては、幅 23 cm × 奥行き 39 cm(ふたを閉じたときは 36 cm)× 高さ 34 cm(ふたを閉じたときは 15 cm)なので、机の上にちょこんと乗せれる大きさです。

この水分計は、以下の手順で測定を行います。

1 サンプルを受け皿(スチール製など)に入れ、加熱前の重量を測ります。

2 ヒーターによりサンプルを加熱します。加熱する温度は、50℃から160℃まで任意に設定することができます。ちなみに、今回の乾燥は、135℃で行っています。

3 加熱によって、サンプルに含まれる「水」は気化し、気化した「水」の分だけ、サンプルの重量が減っていきます。

【用語説明】

<この【用語説明】の欄では、若干細かなお話をします。本文に記載している「水」は、いわゆる液体のH2O(後述します)を指しています。>

○ 水(water)

化学的には、水素原子2個と酸素原子1個から構成される分子(H2O(本来、"2"は下付き文字(underscript)です)であり、物質の三態(固体、液体、気体)にかかわらず、H2Oと書かれます。

日本語でも英語でも同じですが、H2Oの固体状態(日本語では「氷」、英語では「ice」)、液体状態(日本語では「水」、英語では「water」)、気体状態(日本語では「水蒸気」「湯気」、英語では「steam」)によって、言い方(書き方)が変わってきます。

下記の「気化」の説明文を書きながら、混乱しそうになってしまいました。そのため、この【用語説明】の欄では、物質の三態に沿った呼び名(氷、水、水蒸気)で説明文を書きます。

○ 気化(vaporization)

物質は、三態(固体、液体、気体)のいずれかの状態で自然界に存在します(「超臨界流体」と呼ばれる特殊な状態もありますが、ここでは割愛します)。

今回話題となっている「気化」とは、水(液体)から水蒸気(気体)になる状態の変化を指しています。

水分計の話だと、水が水蒸気になることで、サンプル中に含まれている水は大気中に拡散してしまい、結果として、サンプル中の水分が減少します(氷(固体)から水(液体)だと容積の若干の変化はありますが、重量は変わらないので、重量が変化するときは、どっかに行っちゃったときしかないんですよね)。

そのため、水蒸気となった分の水が減少することになり、その減量分を測定することで、サンプルの水分含量を算出できる、ということになります。

余談ですが、氷(固体)から水蒸気(気体)になることを「昇華」と言います(水蒸気から氷も「昇華」と言います)。

4 この水の気化により減少したサンプルの重量が一定になるまで加熱を続けます。

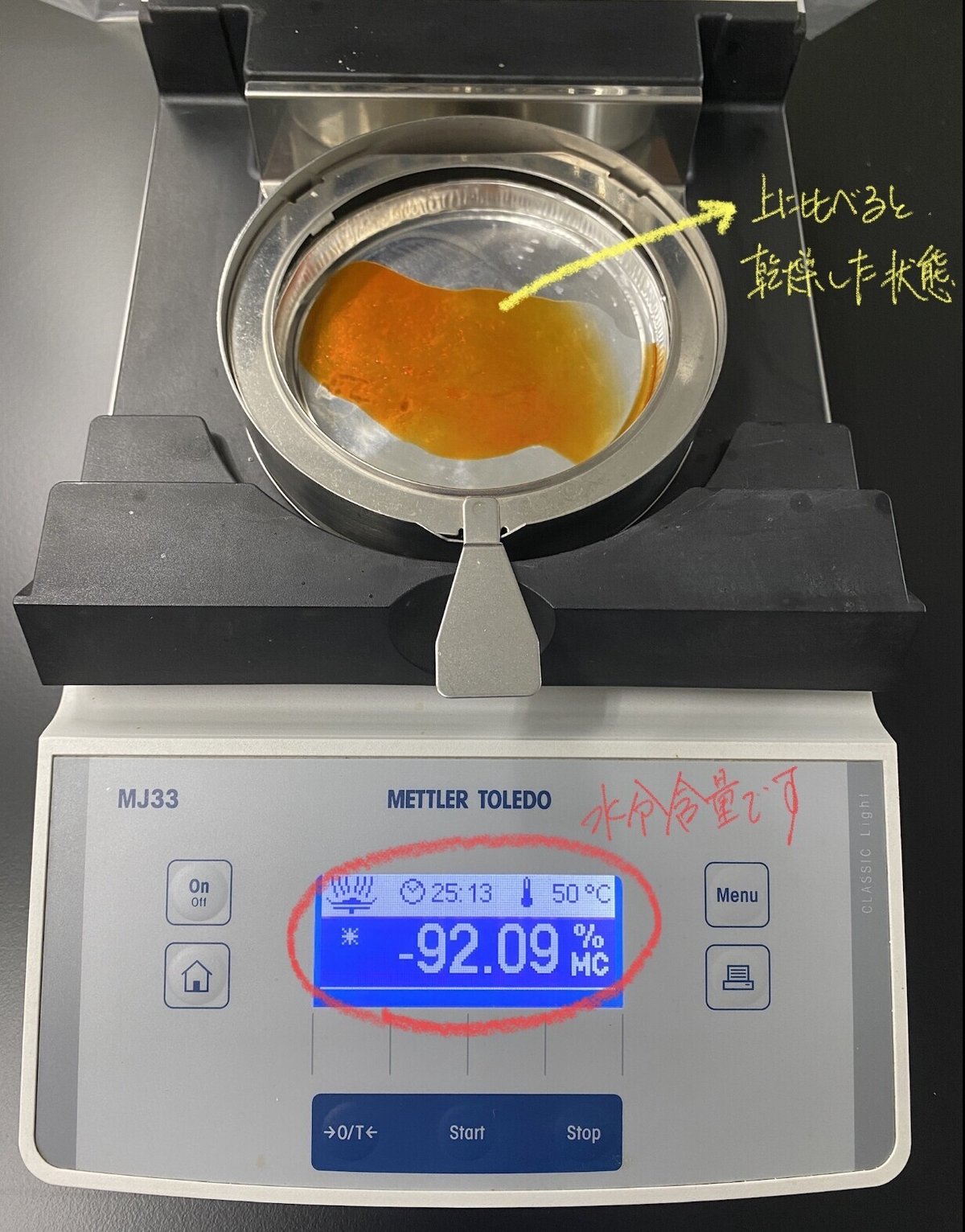

5 一定になったときの重量と1で測定した重量から、水分含量を自動で計算し、その結果を示します(下の写真で、「MC」とは「moisture content」のことであり、日本語で「水分含量(水分率というときもあります)」と言います)。

天秤の取扱に加えて、加熱の工程が自動で入る程度ですので、専門的な知識がなくても、簡便に水分含量を測定することができます。

水分含量を測定しました!

それでは、測定事例の紹介です。

上の水分計の紹介のところに写真を載せていますが、前回のコラムで紹介した「乾燥大豆の粉末」について、水分含量を測定しました(1の写真において、サンプル皿に載せている粉末が乾燥大豆粉末です)。

その結果が5の写真になりますが、水分含量は「11.4%」でした。同じ写真に写っていますが、測定時間は「4分30秒」と短時間で測定できます。

【豆知識2】

上の【豆知識1】でも書きました食品成分表には、大豆に関する情報も掲載されています(乾燥大豆やゆで大豆、いり大豆といった状態の違い、青大豆や黄大豆、黒大豆といった外観的な違い(品種などが関係しているものと思われます)ごとでのデータも収集されています)。

この食品成分表(八訂)において、大豆の水分を測定する方法は、まだ公開されていませんが、七訂の分析マニュアル(上にリンク先を載せています)を参考にすると、「常圧加熱乾燥法」により測定しています。測定条件も書かれていました。

「必要なサンプル量:5 g」

「乾燥温度:130℃」

「乾燥時間:2時間」

と設定されています。

食品成分表に掲載されている水分含量は、より精確なデータを取得するための方法に基づいて測定されたデータです。

そのため、食品成分表の分析マニュアルと比較すると、今回紹介した水分計による測定は、

「少ないサンプル量でも測定できる」

「短時間で水分含量を知ることができる」

方法であり、食品成分表分析マニュアルに記載されている方法よりも、かなり簡易的に測定ができます。

より精確に測定をしたい、となると、かなりの時間が必要になるのですが(【豆知識2】にも書きましたが)、大豆に限らず○時間という単位になることが多いですね。学生実験のときは、るつぼの精秤から、るつぼ中での加熱・水分除去など長時間実験した記憶があります・・・)、「ちょっと水分含量を知りたい」とかのときは、とても有用な測定方法です。

【水分含量の計算方法】

1で測定した重量(水分を持った状態なので、「湿重量」と言います。)と5で測定した重量(加熱乾燥後の状態なので、「乾燥重量」と言います。)を使って、水分含量(%MC)は、以下の式から計算されます。

水分含量 (%MC)=

(-((湿重量)ー(乾燥重量))/(湿重量))× 100

重量の単位は、一般に「g(グラム)」が多用されます。

おまけですが、市販されている野菜ジュースの水分含量も測定してみました。写真が、ジュースをサンプル受け皿に入れたときです。

乾燥中です。大豆粉末と同じように、135℃で乾燥しています。ディスプレイの右上に、処理温度が表示されています。

加熱により水分が拡散中であるため、ディスプレイ左上の絵では、水がサンプルから上の方に拡散するようなアニメーションが表示されます(動画ではないので、うまく説明できずにごめんなさい)。

測定後の結果です。

今回測定した野菜ジュースの水分含量は、「92.1%」でした。

食物繊維や糖類などの固形分といった135℃で気化しない成分は残存し、サンプル受け皿に結果として残ってしまいます(7.9%は、水以外と判断されます)。

細かい話をすると、135℃の乾燥条件下において気化しない成分を「水以外」としています。

すなわち、135℃までの温度で気化する成分は、水とともに気化してしまいます。厳密には「水+α」の成分の重量が減少しているのですが、「+α」の部分は、極々微量(水と比べると非常に少量)であることから、一般には、「水」の重量である、と見なされます。

ここで、「135℃までで気化する成分って、何があるの?」、という疑問が出てきます。

これが、結構あるんですね。話題が変わってしまうので、ここでは詳しく書きませんが、例えば、食品のにおいを構成する多くの成分でしょうか。食品のにおいというのは、外気温が20℃とかでも十分感じますよね(ということは、20℃でも「気化」しているんです)。

その食品を135℃に加熱してしまえば、当然におい成分もたくさん気化しますので、気化した分だけサンプルの重量は減少します。

沸騰している水を加熱し続けた状態(沸騰がボコボコ続いているとき)だと、水がどんどん水蒸気になって、水の量が減っていく様子を思い浮かべてください。におい成分でも同じ状況で気化していると考えてもらえればと思います(水ほど、ボコボコしている状態を確認はできませんが・・・)。

ただ、これらの成分は、水の重量に比べると微々たるものであり、今回のような水分含量の測定においても、気化はするけど、気化した重量に大きな影響を与えるものではない、と考えられ、

(気化した重量)=(気化した水の重量)

と見なされています。

今回は、粉末化した食品素材に対して、水分含量を「水分計」を用いて測定した事例の紹介でした。

分析を依頼するとき、機器を利用するときのお願い

佐賀県工業技術センターに設置している分析機器や加工機器については、佐賀県条例(佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例、同条例施行規則)の規定に基づき、定められたご負担をお願いすることになります。

今回紹介しました「水分計」を使用する分析を、工業技術センターに依頼するときは、佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例施行規則第2条付表中

「手数料」

- 「1 分析、測定及び評価」

- 「(工業関係)」

- 「(1)食品原材料及び製品に係る一般成分分析(水分、タンパク質、アルコール等」

→ 1,700円(試料1件あたり)

のご負担をお願いします。また、直接お使いになられるときは、

「使用料」

- 「設備機械等の使用」

- 「1 試験用の設備機械器具」

- 「(工業関係)」

- 「(79)その他簡便な試験測定装置・器具」

→ 730円(1時間あたり)

のご負担をお願いします。

また、ご依頼の内容や機器の使用に関するご相談の内容によっては、上記の項目以外の項目で対応することがあります。

予め、ご了承ください。

佐賀県工業技術センターでは、他にも分析・加工機械を管理・運用しています。

佐賀県内で食品産業やコスメ産業に関わる事業者の方において、何か分析をしたいときや試作をしたいときは、遠慮なくご相談ください(以下に記載のお問い合わせ先までご連絡ください)。

ただ、全ての加工技術を佐賀県工業技術センターにおいて実施できるわけではありません。ご要望に沿えない加工技術もありますので、できない場合は、ご容赦ください。

今回紹介しました「水分計」以外の件でも構いません。

何かございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

-----<お問い合わせ先>-------------------------

佐賀県工業技術センター 食品工業部

【E-mail】 food_rds-sec@pref.saga.lg.jp

【Tel】 0952-30-8162

【Fax】 0952-32-6300

------------------------------