スぺカレ仏教ゼミ~自分らしい教えをきく~

スぺカレ仏教ゼミ 5月24日

・縁起を知る人

・自灯明,法灯明

・六道を知る人

・三宝を求める人

今回の仏教ゼミでは、一人一人の生き方に合った仏教の教えを深掘りしていった。その教えの4つを紹介していく。

まず一つ目、縁起を知る人。

”縁起”と聞くと、茶柱が立つなどなにかいいことが起こりそうな兆候が見られると「縁起が良い!」といったり、「縁起もの」といって行事や祭事を行う際に用意するもののイメージが大きいと思うが、今回は別の意味で取り扱っていく。

ここでいう”縁起”とはすべてのものは様々な要因(因)と条件(縁)によって成り立っている(因縁生起)という考えのものである。

つまり、何事もひとつの単体では成り立たないということだ。

人間もそうであり、自然物も同じくそうである。花が芽を出すためには種が必要になる、そしてその後は水や風、日光が必要になる。一つでもかけてしまったらその花は咲かない。このようにものはつながりながら成り立っていることが分かる。

人間で表してみると、今日おいしいご飯が食べられたのは農家さんが一生懸命お米を作ってそれをみんなに分けてくれたから、今何気なく飲んでいるコーヒーは水、コーヒー豆、コップ、様々なものから成り立っている。その陰には沢山の人がいてそれぞれの働きによって今私がコーヒーを飲むことができている。そんな毎日があるから今の自分があると考えると一人で生きている気がしないだろう。縁起を知るということである。

おなじようなものに虚と実がある。虚とは自分のことばかりを考えていること。実とは周りの人々があってこその自分と考えられること。まさに縁起を知る人である。すべての物事には関係性があり、その中で自分が生きていることをありがたく思うことが生きていくうえで必要な考えなのではないか。

次に自灯明・法灯明という考えを紹介する。

これは先人の残したものを頼りにして自分の足元を照らすという考え方のことである。つまりは正しさをよりどころにしながら生きていきたいということにつながる。

仏教では仏様に手を合わせることがあるだろう。それは”礼拝(らいはい)”と呼び、自分自身の思いや気持ちが表れ、行動に移すことである。言われたから、とりあえずやっておけば罰があたらないから、ではなく仏様に手を合わせたいと思ったから合わせるといった”気持ち”が先立つことが礼拝にとって必要な要素である。

儀礼は主に集団で行い、結婚式や葬儀もこれにあたる。決まりごと(作法)の中で仏様や八百万の神に敬意を示すことがまさに気持ちの表現である。

自灯明・法灯明という考えから見ると、気持ちを表出するのではなく、実践を通して気持ちを表現することということにつながる。

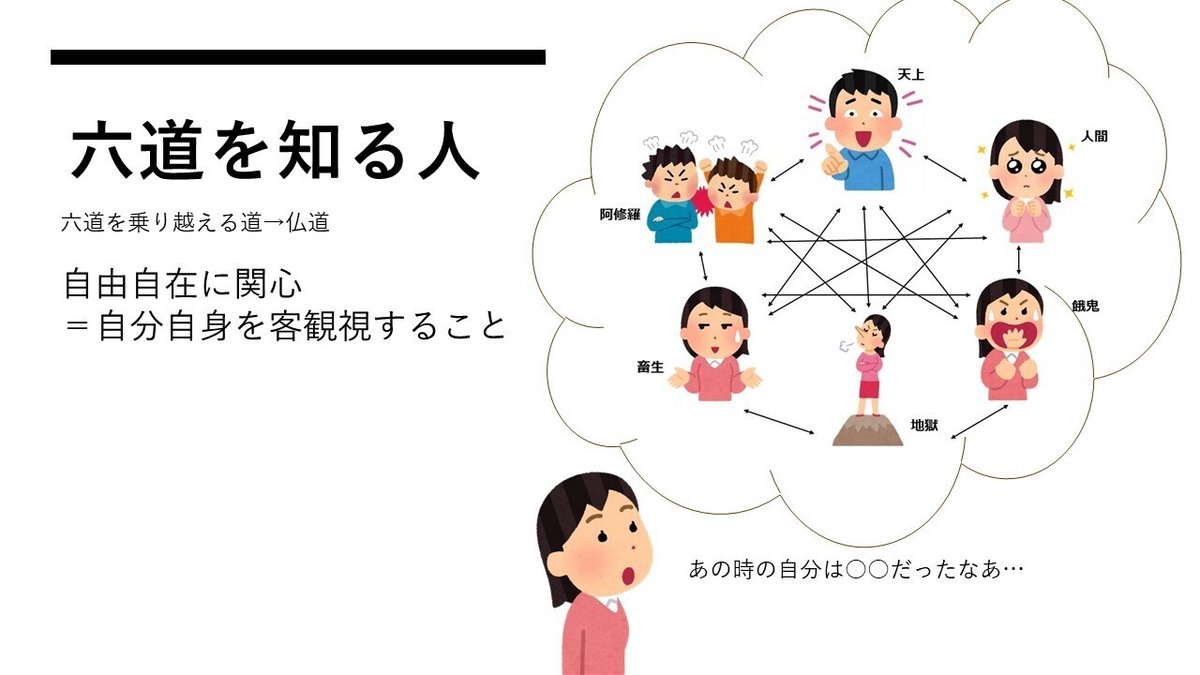

六道を知ると人間が知られる。

六道は人間がどうしても陥ってしまう6つの姿を世界に見立て、人間としてのより良いあり方を示した。

六道を乗り越える道が仏道であり、それは自分のことを都合に入れない周りの人のみを考えることができる道のことである。

六道に関心があるということは自由自在に関心があり、つまりは自らによって自らにある、自分の選ぶ道を自分でよりよく選ぶことに関心があるということである。

そのためには自分自身を客観視しながら六道をもとに見つめなおすことが必要になってくる。

三宝とは聖徳太子が広めた十七条の憲法の中に記されているものである。

仏・法・僧を大切にすることを教えとしている。

現代語に言い換えると

生きる意味を喜び、自分を見つめながら自分を知っていくこと、変わりゆく世界を受け入れながら日々を大切にすること、分かり合えない相手でも深いかかわりを持とうとし他者とかかわることである。

この考えをしっかりと持ち、真剣に考えることで自分自身の人生の在り方を生きるに値するものに変えていくことができる。

仏教には様々な教えがあり、どれから学べばよいのか分からない場合も多いだろう、その場合は自分の興味関心や自分の生き方に合わせた教えを聞くことでより物事への解像度が上がっていく。日々の悩みや今後の生き方を仏教にきいてみることですこしずつ人生が豊かなものになっていく。

まとめ)ゼミに参加している一人ひとりに合った教えを聞いて、人それぞれの人生や考え方を仏教から読み解くことができ、人生で大切なこと、人として社会の一員として大切にしたいことを改めて感じることができた。

まなちゃる

いいなと思ったら応援しよう!