長距離ランナーの孤独~孫基禎とは何か

併合時代だからこそ、彼は走ることを覚え、その才能を開花させた。そして併合時代だからこそ彼は走ることを辞めた。

孫基禎伝説とは

孫基禎(そん・きてい/ソン・ギジョン)を語ろうとするとき、さまざまな枕詞が浮かんでくる。「悲劇のランナー」「祖国喪失の象徴」「走る独立運動家」……。いずれにしても日本人の自虐心を大いに刺激してくれるフレーズばかりだ。むろん、筆者もその日本人のひとりなのである。

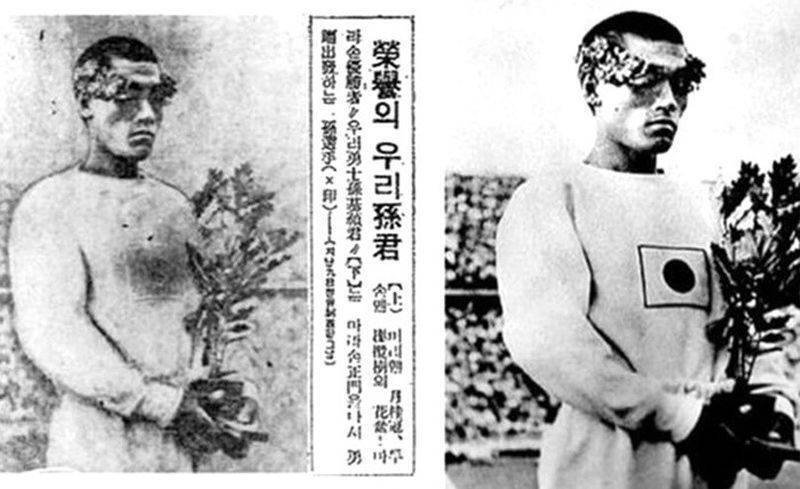

孫基禎、日韓併合から2年目の1912年(明治45年)、中朝国境の鴨緑江のほとりに、貧しい商人の子として生まれている。鴨緑江は冬ともなれば凍結し、子供たちにとっては格好のスケート場となるが、スケート靴を買ってもらえなかった彼は、代わりに走ることを覚えた。小学校高学年には独自のトレーニング法を開発し、学校の行き帰り、放課後、ひまをみつけては走り続けていたという。家の事情で進学を断念した孫だったが、陸上競技の名門・養生高等学校からスカウトされ、19歳で同校に入学、ここで長距離ランナーとしての才能をさらに開花させた。1935年(昭和10年)の明治神宮体育大会のマラソンで、当時の世界最高記録2時間26分42秒を樹立し、翌1936年(昭和11年)のベルリン・オリンピック日本代表の切符を手にしている。このベルリン五輪でも当時のオリンピック記録となる2時間29分19秒2でゴールを決め、みごと優勝を果たしたのだった。

彼の金メダル獲得は、内地はもとより、彼の故郷である朝鮮に熱烈な興奮を呼び起こし、日本統治下にあって屈折した思いを抱えていた朝鮮の人々の民族心に火をつけることになった。最初に反応したのは、メディアだった。

大会直後に朝鮮の新聞「東亜日報」は、表彰台に立つ孫のユニフォームの日の丸を白く塗りつぶした写真を掲載したのである。これが独立運動組織の地下活動に神経をとがらせてた朝鮮総督府警務局の逆鱗に触れることになるのだ。同記事の担当記者が逮捕され、新聞は発行停止処分が下されている。世にいう「東亜日報日の丸事件」だ。

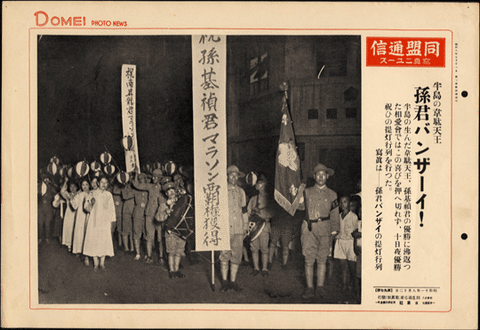

相愛会による提灯行列を伝える同盟通信の記事。

また、この事件をきっかけに孫自身も要注意人物として特高警察の監視対象にされてしまうのである。孫は民族意識が強い青年として知られ、ベルリンでは外国人記者にサインを乞われると「KOREA」と添えたり、表彰に際しても「自分の国歌がなぜ君が代なのか」などと発言し、かねてより当局を苛立たせていた。それ以前にも、総督府や日本政府に対して批判的な言動を隠すことはなかった。彼のそんな態度を心配した同胞から、レースに出してもらえなくなるぞと忠告を受けることもあったが、孫は「いいですよ。私が走らなかったら、困るのはあの人たち(日本)ですから」と言ってのけたという逸話も残っている。

「日本のために」はタブーなのか

結局、この一連の騒動が重なり、孫はしだいに走ることに意欲を失っていく。翌年、明治大学に進学するが、陸上部に所属することはなかった。金メダルの栄光と引き換えに、二度と彼はグランドに立つことはなかったのである。

以上のような事実からも、孫基禎を「悲劇のランナー」と呼ぶのに一点の躊躇もない。多くの半島人が彼を民族の声なき声の代弁者と思う気持ちもわかる。

では、当時の日本人は孫基禎をどのように見ていたのであろうか。さすがに、栄えある金メダリストに背信者、裏切り者の烙印を押すわけにはいかないものの、同情の意味も込めて、どこか腫れものにさわるような扱い、できれば彼の話題は避けたい、そんな空気があったのではないか。筆者は長い間そう思っていた。そんな折り、偶然、こんな記事を見つけた。『婦人公論』1936年10月号の、「邦坊女人問答」という対談シリーズである。ゲストは、半島の舞姫こと舞踏家の崔承喜(さい・しょうき/チェ・スンヒ)。ホスト役は漫画家の和田邦坊である。その中に孫基禎の話題が出てくる。

「この脚なら走っても早いだろうな」

「早いわよ、孫選手だってどうです」

と威張った。なるほど、半島が生んだ、マラソンの超人、孫基禎選手は彼女の仲良しであった。グルネワルトの杜に二十四年待望の大日章旗を揚げて、大いに日本のために気を吐いた孫選手、こうなると彼女の鼻息は荒い。

「内地の方が勝つより私何倍か嬉しいですわ。朝鮮生まれの人が全日本の爲(た)めに働いたなんて、こんな愉快なことはありません」

「郷土愛だな」

腫れものどころか、邦坊は少しも悪びれることもなく、孫基禎を「日本のために大いに気を吐いて」「待望の大日章旗を揚げて」くれたと称賛し、崔承喜も「内地の方が勝つより私何倍か嬉しいですわ」と同胞愛を隠そうともしない。むろん、二人とも東亜日報の日の丸事件はすでに承知のはずである。このあと、次期開催予定の東京オリンピック(1940年に予定されていた、いわゆる“幻の東京五輪”)の話題となり、崔が「私も走ろうかな」といい、邦坊は「なんなら、孫君と走ればいい」と返している。

おそらく、一般の日本人の反応はあらかたこんなものだったのだろう。「日本代表」として大会を制した孫を素直に讃え、半島人がわがごとのように孫の活躍を喜ぶ姿にも理解をしめす。思えば、そう不自然なことではない。

もちろん、漫画家である邦坊が、面白おかしくインタビューを脚色しているのはわかる。孫の優勝をラジオで知った崔は、思わず手にしていた卵を握りつぶした、とインタビューで語っているが、人間の、まして女性の手で鶏卵を握りつぶすことは不可能だろう。崔の「朝鮮生まれの人が全日本の爲めに働いたなんて、こんな愉快なことはありません」も、「朝鮮出身者が日本選手の成し得なかった優勝を勝ち取ったことが誇らしい」と意訳可能だし、こちらの方が真意に近いかもしれない。ちなみに和田邦坊は、百円札に火をつけて「どうだ明るくなっただろ」という成金の風刺漫画の作者といえば、 ハハンと思われる読者も多いかもしれない。

これも余談だが、実は孫基禎、自ら「脚も速ければ舌の回りも速い」というほどに口の達者な人だったらしい。総督府の神経を逆なでした一連の彼の発言も、彼なりの毒舌、あるいは同胞半島人に対するリップ・サービスの類が含まれていたのかどうか、今となっては知るすべもない。

戦後、孫基禎は韓国の陸上競技会の重鎮として後進の指導にあたり、1948(昭和23年)のロンドン五輪、1952年(昭和27年)のヘルシンキ五輪には韓国チームの総監督として選手を率いている。その際、日本の陸上関係者とは日本語で旧交を温めたという。

1988年(昭和63年)のソウル五輪開会式、76歳の聖火ランナーとして登場した孫基禎は、衛星中継を通して日本のお茶の間にも健在ぶりをアピールしている。

2002年(平成14年)、ソウルの病院で孫は90歳の大往生をとげた。

映画『民族の祭典』より。

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。