ポルノグラフィとしての反日プロパガンダ②~『ザ・レイプ・オブ・南京』『私の戦争犯罪』のエロ本性

赤と黒の視覚効果

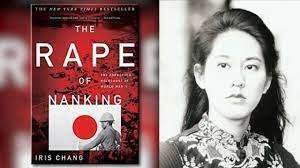

中華系アメリカ人の作家アイリス・チャンが書いた『ザ・レイプ・オブ・南京』(ペンギンブックス)は、「日本軍が数週間の間に南京の一般市民約26万人から35万人を虐殺し、女性2万人から8万人を強姦した」などといったトンデモ記述満載の反日プロパガンダ本でした。アメリカの良識ある歴史学者やジャーナリストからも内容のいい加減さを指摘されており、日本語版が出版されるにいたっては、初歩的な誤認、誤記が多すぎるということで、解説書を同梱で出版することが検討されたといいます。結局、著者のチャンがそれを拒否、紆余曲折ののち、だいぶ遅れて別の出版社(同時代社)から発売されるという騒動もありました。

実はこの日本版の発刊に一番困惑していたのは、大虐殺肯定派の反日左派連中だったといいます。かようなデタラメな内容の本が日本語にそのまま翻訳され、多くの人の目に触れることになったら、自分たちが主張する「日本軍の大虐殺があった」説の信憑性そのものに傷がつくのではないか、というのがその理由です。日本の反日左派勢力さえ半ば呆れるこの本が、全米で公称50万部も売れたというのだから、むしろこちらの方が恐ろしい限りといえます。

なぜこの本がこれほど売れたか、理由がいくつかあると思います。中国の工作広報活動の成果、貿易摩擦等による当時(97年)の米全体を覆うジャパンバッシング・ムード、アメリカ人のそもそもの支那戦線に関する無知……などが浮かびますが、私はこれに加えて先に申した「反日のポルノ作用」が功を奏した結果だと思います。

アメリカの一般人の知的レベルを知るよしもありませんが、ニューヨークタイムズ(同紙は同書を絶賛)を読む程度の自称リベラルの中流インテリにとって、同書は、手軽に読めて、おまけに(内容は「日本軍の悪行を告発」するわけですから)お気軽なヒューマニズム的良心をくすぐってくれる、体裁のいいエロ本だったのです。

むろん、彼らがこれをエロ本として意識して手にとったわけではないでしょう。しかし、先に言った、性的興奮に近似した刺激を無意識にこの本に求めていたのは確かであると私にはいえるのです。

『ザ・レイプ・オブ・南京』がエロ本として実に巧みであると思ったのは、まずはその表紙でした。チャン曰く「南京大虐殺による」とされる揚子江に浮かぶ大量の死体の写真を地(じ)に、日の丸、鉄兜をかぶった日本兵の写真で構成され、全体の色調は赤(朱)と黒のトーンです。そして、ひときわ目立つように白抜きで「RAPE」の文字。

その昔、が右も左もわからないままエロ本の編集に関わった当初、先輩編集者からまず教わったのは、「表紙の基本は赤に黒」ということでした。彼曰く、色彩心理学的にこの組み合わせが一番人間の劣情を刺激するのだそうです。色彩心理学云々の真偽はともかく、職業的経験から導き出された、彼なりの真理といえるでしょう。最近でこそ、アダルト業界もおしゃれになり、そんな悪目立ちしそうな色調は敬遠されるようになりましたが、昭和までのエロ本では黒っぽい地色に赤系の文字でタイトルなどというデザインは確かによくありました。エロ本がまだまだ日陰の存在だったころのお話です。表紙だけではありません。濃紺のセーラー服に赤いスカーフ、黒いシュミーズに薔薇色の靴下止め、緋色の蹴出しから覗く漆黒の柔毛……赤と黒の組み合わせは、ある世代にとっては、たまらないエロティズムの光景ではないでしょうか。

上野動物園や多摩動物公園の園長を歴任した獣医師の中川志郎氏(最近知ったことですが、私・但馬の遠縁だそうです)の著書『動物たちの昭和史』(太陽企画出版)に興味深いエピソードがあります。上野動物園にいたビルというチンパンジーは幼児期から人間に飼育され正常な性行動を学習することなく成長したためか、メスとペアリングを試みても交配する気配を一向に見せなかったそうです。しかし、そんなビルが、赤やピンクといった色彩に関して、明らかに性的興奮を起こし、多くの場合、マスターベーションという反応を見せたとあります。これを利用して、ピンクの上着を着た飼育係がビルの檻に入り、ビルの精液を採取、人工授精によってめでたく二世誕生とあいなったとのことです。

《ビルがなぜピンクに対して性的反応をするのかについては明らかではないが、メスの発情期の性器がピンク色に腫脹(しゅちょう)することと関係があるかもしれない。》と中川氏は記しています。

赤は血の色でもあります。性的興奮と攻撃性の因果関係に、この色がどうかかり合いをもっているのか、別項で触れる子ザルの血を見て発情を始めるピグミー・チンパンジーのメスの例も含めて、一度専門家の学者先生に伺ってみたいものです。

『ザ・レイプ・オブ・南京』の不可解な写真

『ザ・レイプ・オブ・南京』はその中身もわれわれ日本人からすれば噴飯モノといっていいものでした。「性器を切り取る」、「乳房を切り取る」、「鉄のフックを舌にかけ人間を吊るす」、「腰まで人を埋めて猟犬に食わせる」、「父親に娘の強姦を強要し、息子に母親の強姦を強要する」といったナンセンスなエログロ描写ばかりがこれでもかと続くのです。

肉体を生きたまま切り刻むのは、凌遅刑といって、清代の中国や朝鮮でよく見られた処刑方法ですし、最後の「性交を強要する」という拷問(?)は、形を変え中国共産党が現在チベットで行っているものと酷似しています。敬虔な仏教徒であるチベットの青年を尼僧と性交させ、破戒させるのです。つまり、自分たちの残酷文化をそのまま日本軍に投影しているに過ぎません。

同書は写真ページも24ページほど設けられております。そのうち、8ページが死体や白骨、処刑などの残酷描写、2ページは女性が下半身をむき出しにされているなどのエロ写真3枚による構成です。

エロ写真の最後の一枚は、藤岡信勝氏・東中野修道氏共著によるアイリス・チャン検証本『「ザ・レイプ・オブ・南京」の研究』(祥伝社)でも「あまりにもひどい写真なのでお見せできない」と掲載(写真引用)を見合わせたほどの露骨なもので、両氏の説明では《ズボンを引きずりおろされ、上着を上にまくり上げられて、下半身を裸にされた女性の陰部に、棒状のものが突き立てられている》となっています。《このような猟奇的所業は、中国人がしばしば行ってきたもので、日本人の習慣にはない。》《自分たちがやっていることを日本人にすり替える、お定まりの手法である。》とあるとおり、昭和12年(1937年)7月、通州で中国保安隊による日本人居留民に対する大規模な虐殺事件(通州事件)があった際、日本人女性の遺体に行われた所業とぴたりと符号するのです。日本人には、たとえどんなに憎い相手であっても死体を辱めるという習慣はおろか、その発想すらありません。

ただし、この写真については、藤原、東中野両先生も見落としている点がひとつだけあります。原本(ペンギン・ブックス)の該当写真を見ると、女性の陰部にほぼ垂直に棒が突き刺さっています。これは解剖学的に見た膣の角度からいって、ありえない形です。私は編集者時代、グラビアの撮影現場で何度も異物挿入(むろん、モデルさんの了解のもとに行います)を経験しているので、この写真をひと目見たとき、強烈な違和感を覚えたものです。よく見ると、性器自体の角度や大きさも不自然ですし、恥毛がないのも解せません。おそらく、陰惨さを強調したいがために、あとから加工が施された写真なのでしょう。国民党中央宣伝部の仕事であると思われます。

そういわれれば、なるほど、と思われる読者も、この写真を最初に見たとき、ただただ、そのショッキングなビジュアルに圧倒され、何の疑問もなしに受け入れてしまったのではないでしょうか。

これは余談ですが、死体の女性器に棒や石を突っ込むという辱めの方法は朝鮮でも一般的だったようです。林鐘国『ソウル城下に漢江は流れる~朝鮮風俗史夜話』(平凡社)によると、李朝時代、水溝や川にはしばしば流れ落ちないまま何かに引っかかっている年頃の娘の死体が目につくことがあったといいます。そういった死体はまずは良家に飼われた婢女で、主人に手籠めにされたあと、悋気に狂った奥方に殺されたものだとか。棒を挿入するのは奥方の私怨の深さを物語っているそうです。もとより奴婢階級に人権などありませんので、弄ぼうが、売り飛ばそうが、殺そうが、主人と奥方に一切のとがめはありません。

陰部に異物を挿入された女性の写真を見て、エロと感受するか残酷と感受するか、それによって、その人の脳内に言語化されるイメージは大きく違いますが、根はひとつなのです。人間のプリミティブな感覚に刺激を与え、より自分たちに都合のいい言語化に導く、そこが洗脳者の腕のみせどころといっていいでしょう。

『私の戦争犯罪』の犯罪性

話を慰安婦に戻します。

慰安婦の強制連行なる"神話"の最初のネタ元は、昭和58年(1983年)に出版された、吉田清治なる詐話師によるヨタ本『私の戦争犯罪・朝鮮人強制連行』(三一書房)でした。

この中で吉田は、朝鮮の斉州島で慰安婦徴発隊を組織、10人の武装した兵隊と憲兵とともに、島内の工場を次々に物色し女工さんを中心に慰安婦候補をかき集め連行したと”告白”しているのです。その数、一週間の徴発で約250人。のちに著者の吉田はしんぶん赤旗(92年1月26日付)の取材に、「昭和18、19年の2年間で千人以上の女性を慰安婦として連行した」と答えています。

以下は同島の貝ボタン工場での慰安婦狩りの描写です。

《女工たちは竹かごの中から貝殻を、手早く鉄わくの中へ入れ、足踏み機械を操作すると、一銭銅貨より小さなボタンを同時に十個ばかり作っていた……隊員たちがすばやく工場内の二か所の出入り口を固め、木剣の先を突きつけて、女工たちを起立させた。

「体格の大きい娘でないと、勤まらんぞ」と山田が大声で言うと、隊員たちは笑い声をあげて、端の女工から順番に、顔とからだつきを見つけて、慰安婦向きの娘を選びはじめた。若くて大柄な娘に、山田が「前へ出ろ」とどなった。娘がおびえてそばの年取った女にしがみつくと、山田は木剣で台を激しくたたいて威嚇して、台を回って行って娘の腕をつかんで引きずり出した。山田が肩を押さえて床に坐らせると、娘はからだをふるわせ声を詰まらせ、笛のような声をあげて泣きじゃくった。》《やせて幼い顔の娘が、大野に年を聞かれてはげしく泣きだした。大野は娘のうしろへまわって行って、 家畜の牝の成熟を確かめるような目つきで、娘の腰を見て、「前へ出ろ」と言った。》《隊員にけられて転がった娘が、床に散らばった貝がらの破片でひたいを切ったのか、 血がたれた顔を上げ、口をあけて放心していた。隊員が引きずり出してきた娘の前へ、平山が近づいて行って、「そいつは妊婦だろう」と言った。 隊員は娘の腹を見つめると、いきなり朝鮮服の前をまくり上げ、下ばきの腹をのぞきこんだ。 娘が悲鳴をあげ、隊員は納得したのか、「お前はだめだ」とどなった。》

同様の描写はまだまだ続きます。その後、女性をトラックに押し込め連行が完了するのですが、その際にも「泣き叫び、部落中に非常な叫び声と悲鳴があが」るような状況だったと吉田は証言します。目撃者はおろか、「部落中に響くような悲鳴」を聞いたという証言すら今に至るまで一件も報告がないというのも冷静に考えればおかしな話です。それもそのはず、この強制連行話のすべてはフィクションだったのです。

平成4年(1992年)、現代史家の秦郁彦教授の入念な現地調査によって同書に記された強制連行についての内容に信憑性のないことが決定づけられましたが(のちに吉田本人も創作であることを認めています)、実はそれより3年も前の平成元年年8月14日付の現地紙「斉州新聞」が、《記述されている城山浦の貝ボタン工場で、15~116人を強制徴用したり、法環里などあちこちの村で行われたとされる慰安婦狩りの話を裏付け証言する人はいない》という旨の記事を発表、吉田本のデタラメぶりを指摘しているのです。また、現地の郷土史家の金奉玉氏も「この本は日本人の悪徳ぶりを示す軽薄な商魂の産物と思われる」と憤慨されておりますが、お怒りはまことにごもっともなものだと思います。

そして、2014年(平成26年)8月、ついにあの朝日新聞までも、吉田清治の著作や証言を虚偽と認め、過去、吉田証言を依拠して報道してきた慰安婦記事の訂正を宣言しましたのです。

強制連行イメージのモデル

『私の戦争犯罪』なる本は、吉田清治という男が個人的に抱いていた朝鮮人女性に対するサディズム願望と妄想を文章にしただけの、三流SM小説に過ぎません。

ところが、同書の内容が明らかな嘘であると判明したあとも、そこに描かれている「公権力と暴力で朝鮮女性を脅しトラックにつめて連行する」慰安婦狩りは、「女子挺身隊と騙して連行する」行為と並ぶ、日帝の慰安婦強制連行のイメージ・モデルとなって定着してきました。

「確かに吉田証言自体は嘘であったかもしれないが、本に書かれているような慰安婦強制連行は実際あったはず」だ、という推測がまかり通っているのです。これは「ネッシーは嘘だったかもしれないが、ネス湖には確かに怪獣がいるはずだ」という論法に相通じるものがあります。また、旧軍による慰安婦狩りを証明する命令書等が残っていないのは、終戦時、軍に不利益になる書類をことごとく焼却してしまったからだ、という主張も「UFOに関する証拠はすべてNASAが隠蔽している。したがってUFOは実在する」というロジックと同じです。「あるはず」は推測であって証拠ではありません。ネス湖の怪獣やUFO、ヒマラヤの雪男にロマンを求めるのは結構ですが、日本国と日本人の名誉に関わる問題を一部の反日勢力のロマンにされてはかないません。

産経新聞元ソウル支局長、黒田勝弘氏の著書『韓国人の歴史観』(文春新書)から引用します。

《韓国における「従軍慰安婦」イメージというのは、平和でのどかな韓国の農村にある日突然、日本の軍人たちは軍用トラックでやってきて、野原で楽しげに草花を摘んでいた可愛い少女を捕まえ、その泣き叫ぶ少女を無理やりトラックに押し込んで連れて行き、部隊では監禁、暴行のあげく、将兵の性的なぐさみものにしたというものである。慰安婦の苦労の人生を述べるとき、支援団体や韓国マスコミの表現は彼女らの少女時代を必ず「コッタウン、チョニョ」(花のような娘)と表現する。》

黒田氏によれば、このイメージは、テレビ、映画のシリアス・ドラマからコメディ、バラエティ、書籍、さらには慰安婦支援募金キャンペーン番組の背景シーンにいたるまで繰り返し登場し、現在の韓国社会に浸透しているとのことです。そればかりではありません、2014年1月には、フランスのアングレーム国際漫画祭に、韓国側が50点に及ぶ慰安婦漫画を出展、「日本軍による慰安婦狩り」は、それまでこの問題に関心の薄かった欧州にまで広がりそうな展開を見せています。

すべての元凶は吉田清治という男が書いたポルノ小説にあるのです。

(つづく)

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。