スペクテイターVol.51 特別よみもの 「自己啓発のABC」

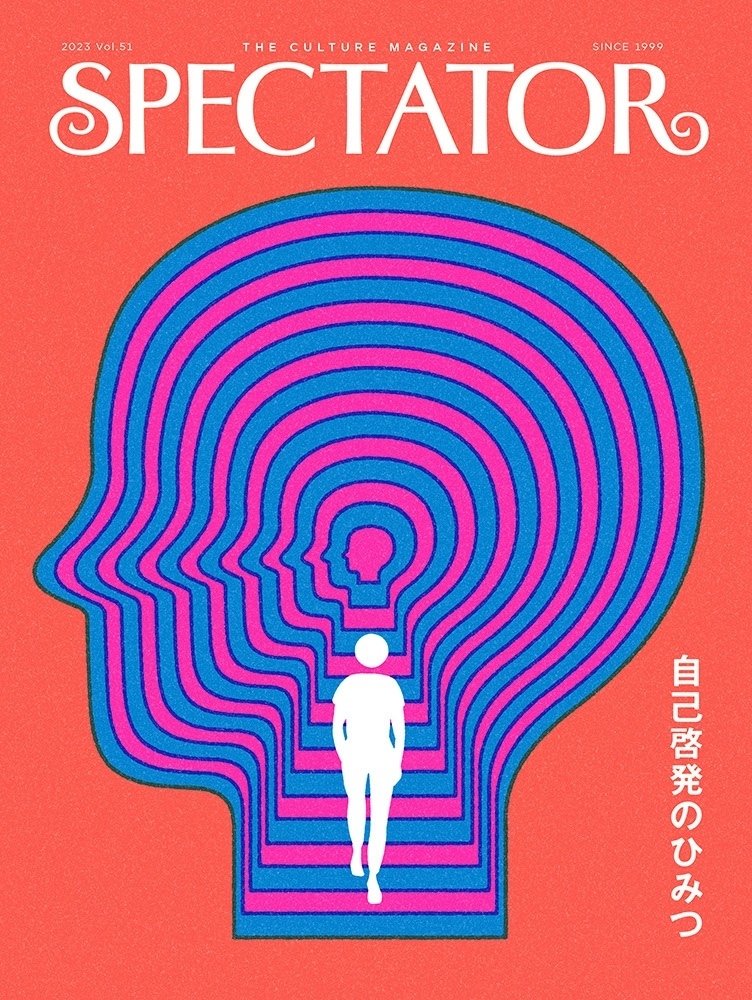

『スペクテイター』51号「自己啓発のひみつ」(3月20日発売)絶賛発売中です!

「自己啓発…? はぁ?」

そんなアナタに、ぜひ読んでいただきたい「特別よみもの」です。

はじめに

みなさんは「自己啓発(じこけいはつ)」というコトバを聞いたことがありますか?

ビジネス書などが並ぶ書店の棚に、この文字が記された名札を見たことがある人もいるかも知れません。

会社で出世したいと思ったときや気分が落ち込んだときなどに読むとヤル気が湧いてくるような教えのことで、英語では〝セルフ・デベロップメント〟〝セルフ・ヘルプ〟となります。

成功者の仕事のやり方を学び、礼儀ただしく振る舞えば人生がメキメキと上向くというのが自己啓発の原理原則です。

それは間違いではないけれど、「頑張れないのは自分の意志が弱いから」「不遇なのは努力が足りないから」と、自分を責めてしまう危険性も孕んでいます。

長引く不況下でスピードや効率が求められる現代。ボンヤリしていては生き残れない。でも、だからといって、むやみに啓発に努めるのも問題です。

そこで、「自己啓発のひみつ」と題し、その文化と歴史を紐解いてみることにしました。

世界的に流行している自分磨きの風潮は、どのようにして誕生したのか?

そもそも自己啓発とは何なのか?

謎多きカルチャーの真相に迫った特集です。エッセンスを紹介したこの記事にピン! と来たら、ぜひ、本誌も手にとってみてください。(スペクテイター編集部)

〝啓〟の象形

〝自己啓発〟はどこからきたか?

「自己啓発」という言葉は、ビジネス書をはじめとして現在広く用いられていますが、あらためて定義しようとすると説明に困ってしまう言葉でもあります(『広辞苑』で定義を調べてみたのですが、立項されていません)。

同じ『広辞苑』で「自己」と「啓発」とふたつに単語を分解して調べてみると、次のようになりました。

【自己】 われ、おのれ、自分、その人自身

【啓発】 知識をひらきおこし理解を深めること

この「自己啓発」の語源はどこからきたかというと「本当の日本語」ではありません。

英語のSelf Development(またはSelf Enlightment)を直訳したもので、どうも急ごしらえの日本語のようです。

自己啓発という言葉の源は SELF DEVELOPMENTという英語から来ています。

SELF(セルフ)=自分、自己、自分自身

DEVELOPEMT(デベロップメント)=発達、発展、進化、開発、開拓、啓発

という単語の組み合わせで、〝自分自身を発展させること〟〝自分自身で自分を発達させること〟をいいます。

もうすこし説明をしますと、〝自分自身で努力して、自分の能力や自分の人格を、いま以上に、ひろげ、たかめていくこと〟といえます。

〝セルフ・デベロップメント〟について

〝セルフ・デベロップメント〟という言葉が日本に導入されたのは、敗戦後の1950年代初期であったとされています。アメリカ駐留軍を通じて、自己啓発、自己研鑽、自習自学など、さまざまに翻訳され、当時、銀行や商社などで使われていたそうです。新入社員教育の冊子に残されていた記述から、セルフ・デベロップメント伝播の歴史を確認してみました。

…その前に、アメリカ式のセルフ・デベロップメントについてちょっとふれておこう。

筆者は約十数年、米国極東空軍に勤務していた経験から、この英語のSelf-Developmentは、日本語訳では、たしかに自己啓発であるが、その背景になる意味は、必ずしも同じものではないように思っている。

米国には「職階制度」(job classification system)という給与体系がある。当時日本には、多く駐留軍の基地があったが、この「職階制給与体系制度」を基地日本人労務者に適用しようと、最初に研究に着手したのは、おそらく筆者の勤務していた米空軍立川基地ではなかったかと思う。

その時はじめて、「職階制」なるものの内容を知って、驚き、かつ、わが国へはそのままではとうてい適用できるものではないことも感じたことをおぼえている。

「職階制」とは、端的にいえば、同じ仕事をしている限り、その職種の上限に達した者は、その後何年たっても給料が上がらないということである。

給料がもっと欲しければ、上限のもっと高い職種に変わるよりしかたがない。ところが、その職種に変わるには、その仕事ができるという資格をとらねばならない。いわゆる試験をうけるわけであり、そして、その資格試験をパスすると、その職種にありつける仕事を得ることになる。(略)

そこで、高級の仕事につきたければ、どうしても、何か勉強しなければならない。おまけに、むこうは通信教育が発達しているので、誰でもが、その気になり、授業料を払えば、勉強の機会はあるというものである。もちろん、脱落するものもあろうが、わたくしの知る範囲では、あまり程度のよくない兵隊でも、結構勉強していたと思う。つまり、よい給料という目標がハッキリしているからである。このことを、セルフ・デベロップメントだと聞かされたわけである。(略)

かような意味で、アメリカではセルフ・デベロップメントといえば、必要にせまられ。割り切ったムードであったのに対し、わが国の自己啓発は、多分に情緒的ムードであったように思う。(略)

*著者は人間関係論の専門家。著書『私の自己啓発』実務教育出版、1967

編集部がオススメする

〝反面教師としての自己啓発〟を深く理解するための10冊

1 『ハッピークラシー 「幸せ」願望に支配される日常』

エドガー・カバナス、エヴァ・イルーズ共著(みすず書房 2022/11)

2 『ポジティブ病の国、アメリカ』

バーバラ・エーレンライク著(河出書房新社 2010/4)

3 『自己啓発の教科書 禁欲主義からアドラー、引き寄せの法則まで』

アナ・カタリーナ・シャフナー著(日経ナショナルジオグラフィック社 2022/4)

4 『ニューソート その系譜と現代的意義』

マーチン・A. ラーソン著(日本教文社 1990/1)

5 『馬鹿ブス貧乏で生きるしかないあなたに愛をこめて書いたので読んでください。』

藤森かよこ著(KKベストセラーズ 2019/11)

6 『馬鹿ブス貧乏な私たちを待つろくでもない近未来を迎え撃つために書いたので読んでください。』

藤森かよこ著(KKベストセラーズ 2020/12)

7 『自分を変えるということ アメリカの偉大なる哲学者エマソンからの伝言』

齋藤直子、木村博美共著(幻冬舎 2019/10)

8 『「修養」の日本近代 自分磨きの150年をたどる』

大澤絢子著(NHKブックス 2022/8)

9 『自己啓発の時代 自己の文化社会学研究』

牧野智和著(勁草書房 2012/3)

10 『BANDIT vol.2 特集:自己啓発大解剖』

(BANDIT編集部 2022/11 *カルチャー×批評誌)

*訳者名の記載を略させていただきました。

スペクテイター 51号 自己啓発のひみつ

主なコンテンツ

●まんが「自己啓発って何だろう?」

エマソンからカーネギーまで。自己啓発の文化史を、まんが仕立てで

作画/関根美有 原作/赤田祐一(編集部)

●インタビュー1 「自己啓発が流行りつづける背景」

真鍋厚(評論家)

アップルウォッチ、マインドフルネス、推しカルチャーなど、デジタル周辺の自己啓発文化を語る

取材・構成/鴇田義晴

●インタビュー2 「日本・修養・自己啓発」

大澤絢子(学者)

『「修養」の日本近代 自分磨きの150年をたどる』(NHK出版)を元に、「修養」と「自己啓発」の関係について聞く

取材・構成/横戸 茂

●インタビュー3 「眼ざめよ! エマソン」

齋藤直子(学者)

『自分を変えるということ アメリカの偉大なる哲学者エマソンからの伝言』(幻冬舎)を元に「北米起源の自己啓発」について聞く 取材・構成/赤田祐一(編集部)

●ブックレビュー「自己啓発書をまとめて読んでみた」

サミュエル・スマイルズ『自助論』から、堀江貴文『多動力』まで、新旧取り交ぜた国内外の啓発書30冊を解説

選書・執筆/桜井通開

●論考「自己啓発のパラドックス」

『思考のための文章読本』(ちくま学芸文庫)著者による、自己啓発がはらむ問題性の指摘と対処についての提言集

文/花村太郎

スペクテイター 51号

発売日 2023年3月20日

定価 本体1,200円+税

発行 エディトリアル・デパートメント

発売 幻冬舎

ISBN 978-4-344-95455-7

『スペクテイター』は、全国の書店、販売店、Amazon、スペクテイターWEBストアからもご購入いただけます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!