一生一品 vol.1 高良 康之 さん

文・撮影/長尾謙一 (素材のちから第27号より)

【Chef's Profile】

高良 康之 さん 「レストラン ラフィナージュ」

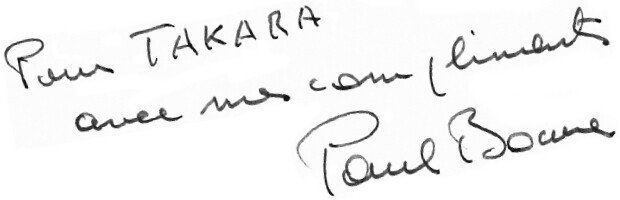

1985年、高校卒業後、池袋のホテルメトロポリタン開業と同時に入社。4年後に退職してフランスへ。さまざまな店舗をまわり学び、2年後に帰国。赤坂のル・マエストロ・ポール・ボキューズ・トーキョーで働く。その後、日比谷公園の南部亭を経て上野のブラッスリーレカンから銀座レカン総料理長へ。2018年10月「レストラン ラフィナージュ」を開店。

高良シェフが選んだ一皿には、どんな想いが込められているのでしょう

第1回目は高良康之シェフです。

シェフとは今まで数回お仕事をさせていただきました。グランメゾンの総料理長らしく、オマールやフォアグラなど華のある高級食材を巧みに使い美しいフランス料理をつくります。そして、フランス料理に対する深い知識や技量とともに、熱い情熱をお持ちのシェフです。この「一生一品」のお話をした時に、と言うよりもお話した瞬間にシェフは迷わず「バロンティーヌ・ド・リエブル」、ノウサギの料理を選びました。なぜ、高良シェフはこの料理を選んだのでしょう。

「バロンティーヌ・ド・リエブル ポワヴラードソース」

ノウサギ一羽を一枚開きにおろし、赤ワイン、タイム、ニンニク、ビネガーなどでマリネし、ウデやモモの端材や内臓、豚の喉肉、背脂、フォアグラ、ピスタチオ、エシャロット、ニンニク、パセリ、酒などを丁寧に調理してパテ状にしたものを詰め、10時間スチームで蒸す。ノウサギの骨を使ってつくった胡椒をきかせたソースで仕上げる。

高良シェフはポール・ボキューズ氏との出会いによってフランス料理にのめり込んでいきました

高良シェフは高校を卒業して、ホテルメトロポリタンに新入社員として入社。最初は洗い場からはじまり、やがて調理場に入れるようになりました。お世話になった先輩シェフが有名ホテル出身だったこともあり、フランスの香りがする話をたくさんしてくださったそうです。シェフルームにあったフランス語のルセットは輝いて見え、いつかフランスに行きたいと思い、やがてその思いは憧れになりました。

こうして高良シェフのフランスへの思いはどんどん膨らんでいき、4年後に渡仏します。1989年、22歳の時でした。リヨンに近いブールカンブレスという街で働きながら、勤め先のお店が休みの時に初めてポール・ボキューズ氏のお店を食事で訪れます。とにかくボキューズ氏の料理が食べたかったことと、ボキューズ氏という人物に会ってみたかったのです。そして食事をしてみて「やっぱりフランス料理は凄いな!」「素晴らしいな!」と感動します。

その時、さらにボキューズ氏のホスピタリティにも感動させられました。なんと、お店の中で氏とお客様が並んで写真を撮っていたのです。当時は今のようなスマホ時代とは違い、三ツ星レストランでそれを許すお店はありませんでした。お客様のためならすべてを許すボキューズ氏のおもてなしの行動や考え方にも感心させられました。

この時をきっかけに高良シェフはフランス料理の基礎をもっと学びたい、古典料理も知りたいと自分の理想を追い求めはじめ、さらに深くフランス料理にのめり込んでいきます。しかし、この時はまさか数年後にボキューズ氏と一緒に料理をつくることになるとは夢にも思っていませんでした。

その後、お店を変わりながら2年働き、1991年に帰国します。

帰国後はフランスで働いたお店のシェフのご縁もあって、赤坂の「ル・マエストロ・ポール・ボキューズ・トーキョー」で働くことになります。そこへなんと、お店のフェアのためにボキューズ氏が来日したのです。

高良シェフはボキューズ氏のお店へは食事に出かけたことしかありませんので、初めて見る氏がとても楽しそうに銅鍋で鳩をローストする姿にその人となりを感じたそうです。

「フランス料理にちゃんと向き合うきっかけは、ポール・ボキューズ氏からもらった。」

ポール・ボキューズ氏と一緒に働いて、フランス料理の神髄を確信しました

翌年、再びボキューズ氏はフェアのために来日しました。しかし、高良シェフはフェアのメニューにはない氏の料理を一品、ぜひ見たいと思っていました。そのことを料理長に相談すると、「じゃあノウサギ(リエブル)をとっておけ。」と指示され準備しました。

お客様をお迎えしてフェアは予定通り順調に進みます。その調理の合間に頃合いを見て、高良シェフはボキューズ氏に「これやりませんか?」とノウサギを見せました。するとたちまち「おー、つくろう。」ということになったそうです。その料理が「バロンティーヌ・ド・リエブル」なのです。

最初はノウサギ一羽を使ったロワイヤル仕立てをつくるのかなと思ったのですが、ボキューズ氏は全部をばらしていきながら、毛の部分は処分しますが、皮はもちろん内蔵も血も骨も全部使います。結局一羽まるまる本当に綺麗に使っていくのです。高良シェフは牛も豚もノウサギもそのすべてを使うことがフランス料理の醍醐味だと思っていましたので氏の料理を誇らしく思いました。

ノウサギは野生のものなので、最初はすごく臭いのですが、それにどんどん手を入れて加熱していくにつれ、やがて芳醇な香りに変わっていきます。高良シェフは一緒に作業しながらすべてが成り立っていくのを見てすごく構築された料理だと感じました。そして、こういう料理をその場でつくれるポール・ボキューズ氏に魅せられたのです。

高良シェフが選んだ「バロンティーヌ・ド・リエブル」、この料理には高良シェフの原点があります。10年間あずかった銀座レカンを去り、新たな舞台に立つ今だからこそ、ご紹介していただけたスペシャリティなのかもしれません。

※この記事は2017年8月に取材したものです。

(2017年9月30日発行「素材のちから」第27号掲載記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?