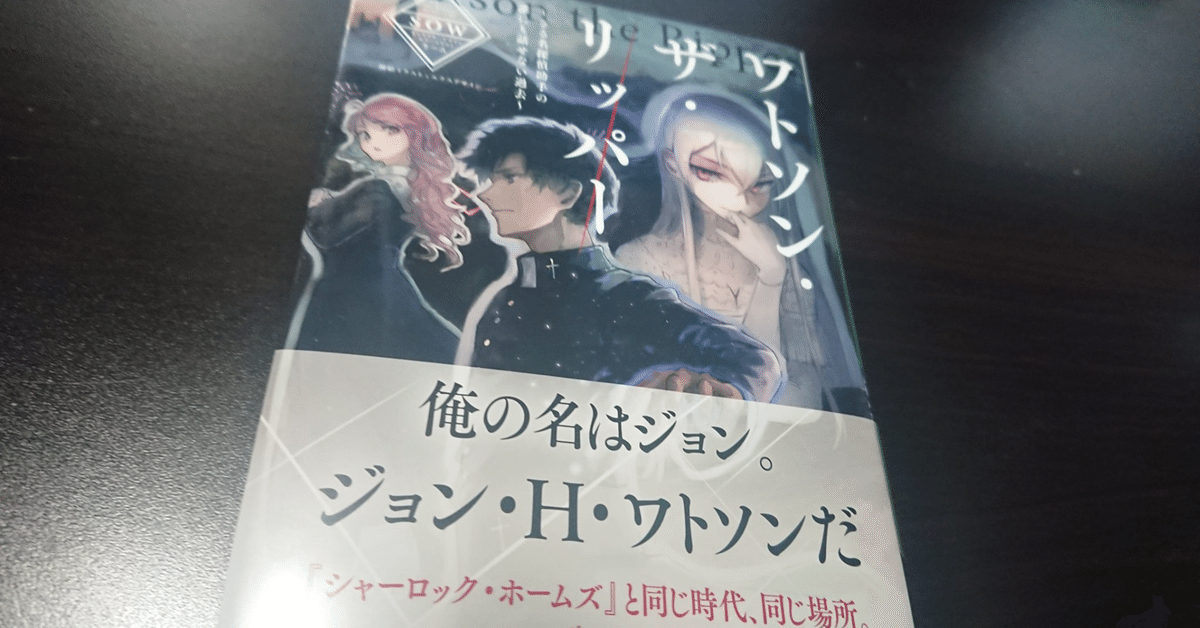

ワトソン・ザ・リッパー 四章(4)

翌日の夜――

フェイが用意した隠れ家は、ロンドン市街の郊外……いわゆる「ロンドン・ウォール」の外側に位置するエリアにあった。

古来より、貴族とは複数の邸宅を所有していた。

特に、地方の荘園領主などは、ロンドンに訪れた際、滞在用の「宿」としての邸宅を所有する習慣があった。

これら「タウンハウス」は、時代の流れとともに、交通網の発達や習慣の変化などとともに使われなくなり、市内の富裕層の住人の屋敷として転用されるようになる。

彼女の屋敷も、そういったもののひとつなのだ。

そして、その屋敷の敷地に、不穏な影が近づいていた。

「………………」

ガシャリ、ガシャリと、思い足音を響かせる。

そのフォルムは、教会の襲撃を行った、オーランドに返り討ちにあった、あの“切り裂きジャック”と同じであった。

両肩の突起から、煙を吐き出す。

その煙は周辺を覆い、まるで霧のように一帯を包み込んでいく。

「来たか」

屋敷の入口に迫ろうとしたところで、声がかけられる。

全身甲冑の、霧のバケモノは、その声の方を向く。

「招待状は、目に入ったようだな」

そこにいたのは、オーランドであった。

その目には、激しい怒りと憎しみがこもっていた。

「お前が、“切り裂きジャック”の本体か?」

「………………………」

全身甲冑の大男は答えない。

ただ無言で、手の持った巨大な槍を構える。

「今度は槍か!」

一度戦って、相手の正体はわからないが、「どういうものか」は概ねつかんだ。

あれは、バケモノや怪物のたぐいではない。

科学の産物だ。

常人なら纏えないほどの重く、分厚い鎧。

それを、なんらかの動力によって動かしている。

鎧と言うよりも、乗り物の一種と考えたほうが近い。

だが、自分の能力が「効きづらい」点が不可解であった。

「……………!!」

唸りを上げ、“切り裂きジャック”が襲いかかる。

大砲のような突進で、オーランドに槍を打ち込もうとする。

(本当に大丈夫なんだろうな………!!)

先の戦いでの話をしたところ、フェイは興味深そうに聞くと、笑いながら言った。

「なんだ、どうとでもできる相手じゃあないか」――と。

そして、わずか一日で、対抗手段を用意した。

その上で、「邸宅の、できるだけ見通しのいい居場所に追い込め」と、オーランドが餌になるように命じた。

(無茶苦茶を言いやがるが、今はアイツを信用するしかない!)

正体不明の敵に対抗できるのは、予測不可能な存在しかないのだ。

“切り裂きジャック“の槍が迫る、その寸前、それは起こった。

「―――――――!?」

突如として、横にふっとばされる大男。

直後、響き渡る、野獣の咆哮のような轟音。

「なんだ!?」

まるで、見えざる巨人の大槌に殴り飛ばされたかのような光景であった。

「グッ……ガッ……」

困惑は、直撃を食らった大男のほうが深刻であった。

地面に転がりながらも、再び立ち上がろうとするが、そこにまたしても、「音よりも速く」起こったなにかに殴り飛ばされ、ふっとばされた。

二度目の衝撃には耐えられなかったのか、そのまま、“切り裂きジャック”は倒れ、動かなくなった。

「なにが………あった……?」

呆然とするオーランド。

自分が死力を尽くして戦ったのと同じ存在が、いともあっさりなぎ倒されれば、なんとも言えない複雑な気持ちになろうというものであった。

「やーやーやー、計画通りで予定通り! ……あんまり思い通りに進むと、却って拍子抜けで面白くないな」

言いたい放題言いながら、茂みの中から現れたのは、ライフルを肩に担いだ、フェイであった。

「それは……なんだ……その猟銃のバケモノのようなものは……?」

フォルムだけならば、一般のライフルとさほど変わらない。

だが大きさが、二倍近い。

「うん、前にな。携行できる小火器が、どこまで威力を高めることができるかなと思ってな。ドイツのガンスミスの兄弟に発注したんだ」

ドイツ人というのは、総じて凝り性である。

発注した仕様以上のスペックのものを作り出すきらいのある、「誰がそこまでやれと言った」の国とも言われている。

「だがあまりにも威力が高すぎてな、反動がすごい。常人が撃てば肩が外れるな」

「それはもはや銃じゃない………」

さあに呆れ、呆れ果てるオーランドであった。

「しかし……銃で倒せるとは………」

人外の力を行使する、怪物のような敵が、あまりにもまっとうな方法で対処できたことに、これまた、複雑な気分になった。

「なにを言うか、こいつらは要はな、超常の力を持って、お前のような人外の力を持つ者に対しての防御を仕込んでいた。だが、物理攻撃に関しては、分厚い装甲という、物理の防御しか行っていなかった」

それでも、大砲の一撃でも耐えきれそうな装甲である。

「それならば、それ以上の物理の力でぶん殴ればいい。簡単な話だ。オマエたちはいかんな、難しく考えすぎた、物事はシンプルな方がいいぞ」

とはいえ、フェイの使った巨大ライフルは、まともな人間を殺す武器ではなかった。

こんなものの使用用途など、全体を鋼鉄で覆った馬車を撃つくらいのものだろう。

ちなみに、世界初の実用戦車が現れるのは、この四半世紀後。

そして、その戦車を倒すための、対戦車ライフルが作られるのは、そのさらにもうちょっと先に、ドイツのマウザーM1918が元祖となる。

「ふむ……さてと」

仕留めた獲物を確認しようと、フェイは全身甲冑の大男に近づく。

「おや……貫通はしていないか……威力に問題があるのではなく、弾頭の問題だな。この使用結果をレポートにまとめてフィードバックさせれば、さらにいい銃ができそうだな」

だが、弾丸は貫通しなくとも、衝撃は通る。

「中の人」は、それこそ、棍棒で殴られたような状態であろう。

「さてと……これはどうやって引っ剥がすのかなぁ~♪」

お人形さんの服を脱がせるように、喜々としてあちこちをいじり、鎧の接合を解除する。

数度のアプローチの結果、留め金の一つが外れ、ヘルメット部分が取れた。

「さぁて、御開帳だ」

現れたその顔は――老人、であった。

「これは………誰だ……?」

歳の頃七十くらいの、かなりの高齢。

身なりは整っておる。

市井の人間ではない。軍人、警官のたぐいではない。

むしろ、肉体労働者のそれではなく、頭脳労働者のそれであった。

「ははぁ、なるほど、こうきたか」

フェイは、その老父の顔を知っていたようだ。

「何者なんだ、こいつは………?」

マーガレットを殺した犯人、“切り裂きジャック”の正体――

「サー・ウィリアム……知らんかね、御典医殿だよ」

「御典医……王宮に仕える、医師だと!?」

サー・ウィリアム――正確には、サー・ウィリアム・ガル。

三代に渡って、英国王室の主治医を務めた医師である。

後世においては、神経性過食欲症……「過食症」の名付け親として名が残っている。

「なんで御典医が、“切り裂きジャック”なんだ!?」

わけの分からぬ話に、オーランドはさらに混乱した。

「うっ……ううう………」

そう言っている間に、気絶していたガルの意識が戻り始める。

「ううっ……君たちは………」

「動くな、喚くな!!」

目を開き、口を動かしたガルに、オーランドは怒りを込めて怒鳴りつける。

「答えろ! なぜマーガレットを殺した! 貴様らの……お前らの目的は何だ!! 離せ! 首を切り落とすぞ!」

脅しではなく、本気であった。

今この段階でも、怒りを抑えるのに、苦労するほどだった。

「落ち着け、ジェイムスくん」

「落ち着けるか!」

「そこをなんとか落ち着け」

フェイは取り乱すオーランドの腕を掴むと、くるりとひねって、投げ飛ばした。

「がはっ!? な、なんだ!?」

「東洋の神秘だ」

「あのなぁ……」

受け身も取れず、したたか背中を打って、声が出せなくなった彼に代わり、フェイが問いただす。

「こんばんはウィリアム卿、お会いできて光栄だよ。招待状は見ていただけたようだな」

「君らは、そうか……あれは……誘い出されたか……」

「ああ、いともあっさりな」

ガルの言葉に、フェイはにんまりと笑う。

この日の朝、フェイは新聞各社に、数行の「伝言」を載せた。

曰く「アルバート様、マーガレット嬢のご子息は、当家にてお預かりしております。至急、ご連絡いただけますよう、お願いいたします」と。

そして、この屋敷の住所を載せ、来訪者を待った。

「貴様がここに来たということは……なるほど、ようやく全景が見えてきた。マーガレットとやらとの間に子をなした男……アルバートとやらは……」

「やめろ……」

ガルが止めようとするが、フェイは止まらない。

「アルバート・ヴィクター………だな?」

「!!!」

フェイが口にした名前を聞いて、ガルは目を見開き、声を発せなくなる。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?