twitterアーカイブ+:陰陽、三界、梵

発端は、女性から「キモい」と言われた不審者が逆上した案件であり、それに乗じて知己のSangyoh_sus氏と同じく知己のtomananaco氏が男女という言葉の使い方で口論したことだった(口論のツイートは削除済み)。しかし、もはやそれは重要ではない。このアーカイブは私とSangyoh_sus氏との会話をまとめたものである。

男性・女性という概念は肉体の雌雄からくる生物学的・社会的分節とは違う精神構造の性質の呼称として運用可能であると私は思っていますし、その運用が共有される社会であってほしい

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 20, 2020

人の内に共存する理抑的な精神と狂欲的な精神を呼び分ける言葉は太古よりあり、それは「陽」「陰」というのだが、これも今となっては陰陽思想から逸脱した階級的イメージで語られてしまっており、なかなか推し難いな。「個性化と全体性」……「分離と溶融」……「図と地」……「安達としまむら」……

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 20, 2020

人の内に共存する理抑的な精神と狂欲的な精神を呼び分ける言葉は太古よりあり、それは「陽」「陰」というのだが、これも今となっては陰陽思想から逸脱した階級的イメージで語られてしまっており、なかなか推し難いな。「個性化と全体性」……「分離と溶融」……「図と地」……「安達としまむら」……

「陰陽百合」という概念によって、あらゆる種類のヘテロセクシズムが百合に含まれることが自然に導かれ、TS百合を巡る論争も必当然的に霧消する。そもそも、ホモ/ヘテロという区分自体が陰と陽に対応する。同性愛を魂の欠陥と呼んだアレイスター・クロウリーは、ここまで辿り着けなかった……!

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 20, 2020

「陰陽百合」という概念によって、あらゆる種類のヘテロセクシズムが百合に含まれることが自然に導かれ、TS百合を巡る論争も必当然的に霧消する。そもそも、ホモ/ヘテロという区分自体が陰と陽に対応する。同性愛を魂の欠陥と呼んだアレイスター・クロウリーは、ここまで辿り着けなかった……!

男性にクリティカルに刺さる言葉が「キモい」であるなら、女性にとってのそれは……本当に「ブス」なのだろうか? 容姿と人格を丸ごと否定する言葉が他にあるはずではないのか? それとも女性の場合、容姿を否定されることがそのまま人格否定に結びつくような機構があるのか?

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 21, 2020

男性にクリティカルに刺さる言葉が「キモい」であるなら、女性にとってのそれは……本当に「ブス」なのだろうか? 容姿と人格を丸ごと否定する言葉が他にあるはずではないのか? それとも女性の場合、容姿を否定されることがそのまま人格否定に結びつくような機構があるのか?

男性が、「キモい」という罵倒語に浮足立って反応すること。フェミニズムの文脈による性表現規制に激しく反発すること。性的同意を取ろうとすること自体が加害として扱われるのではないかと不安に思うこと。これらは全て、「欲望の存在そのものは否定しないでほしい」という切実な願望に根差している。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 21, 2020

男性が、「キモい」という罵倒語に浮足立って反応すること。フェミニズムの文脈による性表現規制に激しく反発すること。性的同意を取ろうとすること自体が加害として扱われるのではないかと不安に思うこと。これらは全て、「欲望の存在そのものは否定しないでほしい」という切実な願望に根差している。

思うに、「キモい」は非分節的な言葉だからこそ全人格の否定に繋がり、一般的に男性はより分節的な言語運用を好む傾向にあるため、男性の視点から女性を否定する否定は「ブス」「バカ」「生意気」「気取ってる」「売女」などある領域における逸脱の指摘の総体としてあらわれているのではないか

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 21, 2020

そう、だからこそ女性への「ブス」や「売女」が男性への「キモい」と同等に刺さるとすれば、それは肉体と精神との(社会的)関係がやや男性と異なる、斎藤環の言葉を借りれば「母から娘への『女性らしさ』のしつけは身体性においてなされる」というあたりの事情によるのではないかと思っている。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 21, 2020

そう、だからこそ女性への「ブス」や「売女」が男性への「キモい」と同等に刺さるとすれば、それは肉体と精神との(社会的)関係がやや男性と異なる、斎藤環の言葉を借りれば「母から娘への『女性らしさ』のしつけは身体性においてなされる」というあたりの事情によるのではないかと思っている。

機能と存在が分節されていないがために機能の否定と存在の否定が分化されずに捉えられるのではないですか? 「ブス」と呼ばれると傷つく女性がいるのと同じように「バカ」と言われて傷つく女性もいるので、身体性は一側面でしかないのではないかと思います

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 21, 2020

この議論は、女性にとってクリティカルな罵倒が「ブス」であるという仮定にとりあえず依存しているため、「バカ」が問題になるなら話は変わります。女性性において、身体だけでなく機能全般が存在と分節されていないとすれば、その理由を探りたいところです。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 21, 2020

(Sangyoh_sus氏に答えて)この議論は、女性にとってクリティカルな罵倒が「ブス」であるという仮定にとりあえず依存しているため、「バカ」が問題になるなら話は変わります。女性性において、身体だけでなく機能全般が存在と分節されていないとすれば、その理由を探りたいところです。

インテリ女性において「バカ」がクリティカルなのはキズナアイ頷き女問題などとして表出しております そちらの方がまだ人々の意識に上っていない分新規性があるかなと思っています ある側面における根源的欲求の両極として分節への欲動と非分節への欲動があると思っています

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 21, 2020

キズナアイ騒動は、インテリ(知的能力)の問題なのか女性(客体化一般)の問題なのかの切り分けが必要だと思いますが、分節と非分節が根源的欲求であることはもちろん私も認めるところです。問題は、やはり、非分節性を女性性の本質だとすることが妥当か、ということになりす。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 21, 2020

キズナアイ騒動は、インテリ(知的能力)の問題なのか女性(客体化一般)の問題なのかの切り分けが必要だと思いますが、分節と非分節が根源的欲求であることはもちろん私も認めるところです。問題は、やはり、非分節性を女性性の本質だとすることが妥当か、ということになりす。

身体性をそのまま非分節性と結びつけて考えてよいなら、女性性を非分節性と結びつけることも自然ですが、前述の斎藤環がそのようなニュアンスで「身体性」という言葉を使っているのか、すぐには判断がつきません。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 21, 2020

身体性をそのまま非分節性と結びつけて考えてよいなら、女性性を非分節性と結びつけることも自然ですが、前述の斎藤環がそのようなニュアンスで「身体性」という言葉を使っているのか、すぐには判断がつきません。

わたしは理論屋なので非分節への欲動を「女性性」と定義して満足してしまうタチですが、現実世界の現象とどのように整合するかという実験的視点は確かに極めて重要ですね

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 21, 2020

確かに身体性と非分節は近いところにあるような気がします 身体は総体として成立する有機的構造であり分析的究明のために解剖すればたちまち死に至りますので 分節への恐怖はすなわち、たとえ病巣であろうと切り落とすのは怖いという感情と概念的にパラレルだと思います

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 21, 2020

ちなみに私自身は、身体性はほぼ非分節性と同義だと思っていますが、それは個別具体性と所与性に由来する性質だと理解しています。クオリアの置かれた座標が身体、というくらいのニュアンスです。しかし、その個別具体性は有機的構造に由来するのかもしれないとは思います。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 21, 2020

ちなみに私自身は、身体性はほぼ非分節性と同義だと思っていますが、それは個別具体性と所与性に由来する性質だと理解しています。クオリアの置かれた座標が身体、というくらいのニュアンスです。しかし、その個別具体性は有機的構造に由来するのかもしれないとは思います。

確かに身体は個別性の場でもあります ゲノムのバリエーションと生命体としての活動履歴が身体を構成しますので 分節のための抽象化はすなわち捨象であるので、非分節への欲動は分節による捨象の拒絶として捉えるべきものかもしれません

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 21, 2020

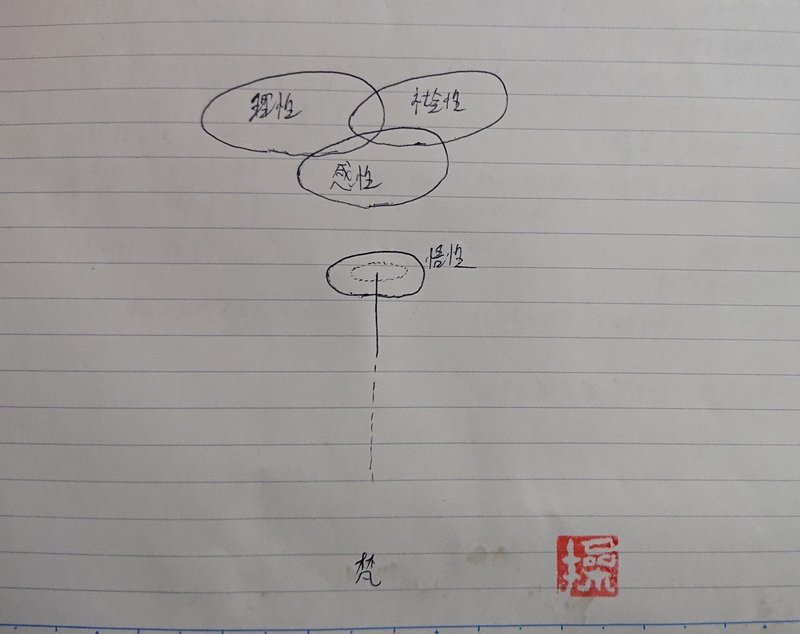

@sosatsuhoshi 「性」とはこのようなものではないかと考えております。従来的な“性”は左の2端点をパッケージ化したものであり、大人と子供の別は図の左右どちらに属するかに対応します。幸福は中央に存在しますが、座標なきアストラル界の中央は常にゆらぎ、果てなき較正作業が生ではないかと pic.twitter.com/Y8sTVlyolk

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

図には同意しますが、後半の「座標なきアストラル界の中央」という部分のニュアンスを掴みきれていません。まず、社会においては悟性は座標上のある点として規範化されており、そこに人格を保持するよう理性と感性を調整すべき、という描像があるのでしょうか。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

図には同意しますが、後半の「座標なきアストラル界の中央」という部分のニュアンスを掴みきれていません。まず、社会においては悟性は座標上のある点として規範化されており、そこに人格を保持するよう理性と感性を調整すべき、という描像があるのでしょうか。

その上で、アストラル界においてはそのような安定した価値基準がないため、常に外界の刺激と心の応答を照らし合わせて、あくまで現象論的に理性と感性の出力を更新し続ける他ない、ということかと現時点では解釈しています。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

その上で、アストラル界においてはそのような安定した価値基準がないため、常に外界の刺激と心の応答を照らし合わせて、あくまで現象論的に理性と感性の出力を更新し続ける他ない、ということかと現時点では解釈しています。

少々そちらの語彙に合わせようとしてチューニングを失敗しました。申し訳ありません。私の言葉で言えば「我」、ウパニシャッド哲学におけるアートマンであり、語り得ぬものとして自己の中心に存在する空虚な中心としての実存在です。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

私はアストラル界という言葉を、アートマンに比べればかなり浅瀬の部類として使っているため、そこで混乱したようです。しかし一方で、アートマンという言葉も大袈裟過ぎるとも感じます。アートマンはこの弁証法の全体を支え、常に“ある”ものでしかないと捉えているからです。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

私はアストラル界という言葉を、アートマンに比べればかなり浅瀬の部類として使っているため、そこで混乱したようです。しかし一方で、アートマンという言葉も大袈裟過ぎるとも感じます。アートマンはこの弁証法の全体を支え、常に“ある”ものでしかないと捉えているからです。

私はアートマンにおいて幸福と非‐幸福の区別はないと考えますので、何らかの喜ばしい状態があるものとして語るなら、もう少し浅い層にそれを見出したいと思います。その層の選び方の一つとして、生理状態は適切でしょう。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

私はアートマンにおいて幸福と非‐幸福の区別はないと考えますので、何らかの喜ばしい状態があるものとして語るなら、もう少し浅い層にそれを見出したいと思います。その層の選び方の一つとして、生理状態は適切でしょう。

生理状態程度の深度の層を問題にするのであれば、座標がないというよりも、人間状態空間における何らかのポテンシャルを導入し、理性と感性とポテンシャル勾配と社会的要請の四者でつり合いを実現するという描像が美しいかと思います(基底は直交するよう取り直せるかもしれません)。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

生理状態程度の深度の層を問題にするのであれば、座標がないというよりも、人間状態空間における何らかのポテンシャルを導入し、理性と感性とポテンシャル勾配と社会的要請の四者でつり合いを実現するという描像が美しいかと思います(基底は直交するよう取り直せるかもしれません)。

おっしゃる通りです。アートマンは完全なる無、「わたし」という判断基準を手放した存在そのものの境地であり、私はそこに恐怖しか感じませんでした。存在システムとしての喜びはより浅いところにしかなく、中心に喜びを見出すのは遺伝的多様性によって生じた徒花、ポテンシャル構造の違う系でしょう

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

それと、一番言おうとして抜けてしまっていたことですが、感性は身体性・理性は精神性・社会性は群体性と重なると思っております なので、身体性を阻害された存在は図の上方に導かれ旧来的価値観における男性的な個人となり、身体性を享受した存在は下方に導かれ旧来的女性個人となると仮説しました

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

我々の内部状態は脳内電位の連続的変位と脳内物質の配合とニューロン配位の履歴を成分とする空間をなします。その空間は時間的に常に揺らぐため、理性と感性の出力を調整して必要とする社会性に向けて更新する必要がある、という、実践のレベルにおいては一致しているかと思います。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

私は悟性の域に達したのが最近ですので、その近辺には不案内であることで上手くご説明できていなかったようです。また私の把握がまだ粗いことを痛感しました。この領域の解像度を上げていくのが今後の課題ですね。ありがとうございます。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

魔術の領域については未熟ですが何卒よろしくお願いします。

アートマンは図の本当に中央の次元のない1点であり、そこを中心とした語り得ぬ空白地帯があり、周囲を悟性の界が取り囲んでいます。図の各ノードは点ではなく広がりを持った領域と読んでください。3端点は位相的には重なり合う3つの円であり、その全てから除外された中央領域が悟性、その中心が我です

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

双方のアートマン理解を折衷すると、図のようになるでしょうか。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

西洋魔術も、クロウリー派に関する限り、道教をはじめとする東洋思想を取り入れているため、道具立てが異なるだけで目指すところは同じです。ただ、西洋魔術の方が実践のための道具立てが充実しているとは思います。 pic.twitter.com/VJhcN0W5M8

双方のアートマン理解を折衷すると、図のようになるでしょうか。 西洋魔術も、クロウリー派に関する限り、道教をはじめとする東洋思想を取り入れているため、道具立てが異なるだけで目指すところは同じです。ただ、西洋魔術の方が実践のための道具立てが充実しているとは思います。

三つの性質の起源、及びそれらと男性性・女性性の関連については、特に異論はありません。一人の人間のうちに両方の性質が同居することも自然でしょう。「旧来“男性らしさ”“女性らしさ”の名で要請されていたものの内実」というくらいの表現の方が角が立たないとは思いますが。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

三つの性質の起源、及びそれらと男性性・女性性の関連については、特に異論はありません。一人の人間のうちに両方の性質が同居することも自然でしょう。「旧来“男性らしさ”“女性らしさ”の名で要請されていたものの内実」というくらいの表現の方が角が立たないとは思いますが。

私の理解ではむしろ、3つが重なる領域は無く、3つから排除された空隙として悟性があると解釈しています。しかしこれは私個人の体験に根ざしたものですので、普遍性は今後の検証次第です

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

東洋魔術のほうが性に合いますが、奴らはすぐ隠遁するので実践面が弱いのですよね……西洋魔術の技術を学びます

図を描き直しました。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

西洋魔術の技法を学ぶための邦訳文献としては、バトラー『魔法修行』が入門者向けとされていますが、魔術の考え方と具体的な儀式次第が網羅的に述べられているという点では、クロウリー『魔術―理論と実践』上下巻が結局はお得だと思います。 pic.twitter.com/ZDpbDQ8sBF

図を描き直しました。 西洋魔術の技法を学ぶための邦訳文献としては、バトラー『魔法修行』が入門者向けとされていますが、魔術の考え方と具体的な儀式次第が網羅的に述べられているという点では、クロウリー『魔術―理論と実践』上下巻が結局はお得だと思います。

横着せずに自分で描くべきでした……こういうことです。私の図画力の問題で円が歪んでいますが、原理上は真円にできるはずですし、トポロジカルには真円である必要はありません。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

ご紹介ありがとうございます。読んでみます。またお伺いさせてください。 pic.twitter.com/c6bgKj0KtP

斎藤環氏の著作の読解をなさっているようにお見受けしますが、氏はゴリゴリのラカニアンなので、氏の『生き延びるためのラカン』を発端にラカン理論を掘り下げるのがよろしいかと思います。『ラカン入門』(向井)と『ラカンの精神分析』(向井)ならば読んだのである程度解説できます

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

『生き延びるためのラカン』については、webで公開されているものを第三回まで読みましたが、やや噛み砕き過ぎ、また天下り的のきらいがあり、自分で妥当性を考えるのに不都合だと思ったため、『ラカン入門』を買いました。まだ読んでいませんが、不明点があればお尋ねしようと思います。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 24, 2020

『生き延びるためのラカン』については、webで公開されているものを第三回まで読みましたが、やや噛み砕き過ぎ、また天下り的のきらいがあり、自分で妥当性を考えるのに不都合だと思ったため、『ラカン入門』を買いました。まだ読んでいませんが、不明点があればお尋ねしようと思います。

古来より個人に男性と女性が同居していたことは議論を俟ちません。私はどうにも表象論に寄り過ぎているので、実態としての男性個人・女性個人よりもむしろ社会通念として共有される男性表象・女性表象を指して男性・女性と呼んでしまうので、フェミニストに叱られてしまうのですよね……矯正しなければ

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

それと、最近気になっているのは、気候風土が淘汰を通じて精神進化に与える影響があるのではないかという点です。外観として、厳しい風土の地の民は厳格なる神や原理を戴き、穏やかな風土の民は寛容なる神や原理を戴くような気がします。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 24, 2020

私は大学一年の時の主題科目で仏教学を取り、同様の内容のレポート(原始仏教とアブラハムの宗教を、風土の違いから説明しようとするもの)を提出しました。教員曰く、そのような説を否定する研究は既にあるとのことでした。まだそれ以上調べたことはありませんが、参考までに。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 25, 2020

私は大学一年の時の主題科目で仏教学を取り、同様の内容のレポート(原始仏教とアブラハムの宗教を、風土の違いから説明しようとするもの)を提出しました。教員曰く、そのような説を否定する研究は既にあるとのことでした。まだそれ以上調べたことはありませんが、参考までに。

はっきり言って人文の連中は自然科学の教養がないので、社会という存在が自然界によって淘汰される際の力学を自然科学的に分析すれば確実に正しいと信じております。というのも、人間精神と社会はラカン理論的な意味で全く同型構造をしており、自然科学的に言ってそこには普遍的性質が宿るからです

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 25, 2020

構造が同じである以上、社会と個人が違うならばそれは規模と構成要素の違いに帰せられるはずで、個人と群体の間に線を引くのは恣意的な行為です。なぜなら肉体的ないち個人の中に複数の人格が宿ることがある以上、個人は最小の群体であるからです。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 25, 2020

なので、是非ともラカンを体得していただきたいです

観念的にはそう考えるのが自然だと私も思いますが、宗教へのラベリング(寛容⇔峻厳のどこに配置するか)などが仮に妥当であっても、気候風土との相関だけでは説明できない結果があるのかもしれません。それを、他の要因に埋もれているとみて切り分ける試みはできるかと思います。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 25, 2020

観念的にはそう考えるのが自然だと私も思いますが、宗教へのラベリング(寛容⇔峻厳のどこに配置するか)などが仮に妥当であっても、気候風土との相関だけでは説明できない結果があるのかもしれません。それを、他の要因に埋もれているとみて切り分ける試みはできるかと思います。

『銃・病原菌・鉄』のようにほぼ全ての要因を地勢に帰し、別物に見える要因も実は地勢の関数であるとする立場から、一見無相関に見える結果も説明できる可能性はあります。あるいはセルオートマトンによる数値実験で……。いずれにせよ私は、まだこの件について確信は持っていません。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 25, 2020

『銃・病原菌・鉄』のようにほぼ全ての要因を地勢に帰し、別物に見える要因も実は地勢の関数であるとする立場から、一見無相関に見える結果も説明できる可能性はあります。あるいはセルオートマトンによる数値実験で……。いずれにせよ私は、まだこの件について確信は持っていません。

寛容・峻厳の基準は、少なくとも私の中では明確で、ラカン理論で言うところの大文字の他者優位な宗教は峻厳・対象a優位な宗教は寛容であり、その意味で、原始仏教と現状のアブラハムの宗教は性質の違う宗教です。宗教もまた変遷するものなので、タイムスライスによって歴史を分節しなければなりません

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 25, 2020

私としては、オートマトンによる実験結果が出ているならば少なくとも摂動項として入っているのは確かなのでそこを切り離し、残りの部分を改めて分析する思考を突き詰めたく思ってしまいます。もちろん創発現象のように総体として現れるものもありますが、そこで屈して分析性を手放したくない意地です

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 25, 2020

@sosatsuhoshi 生命システムとして大きい変動を求めるカオス的個体は種を拡散させる身体性を持ち、小さい変動を求めるコスモス的個体は種を保存する身体性を持つはずです。肉体としては凸と凹があり、生殖細胞の形質からカオス凸とコスモス凹が多数派となるはずです。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 25, 2020

心が大きな変動や小さな変動を求めることは(「カタルシス的快楽を求めがち」のような表現で)理解できますが、身体性の中に種の拡散/保存という項目が入るということには疑問があります。つまり、「ばらまく性」のようなものを身体感覚として引き受けることは可能か、ということです。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

心が大きな変動や小さな変動を求めることは(「カタルシス的快楽を求めがち」のような表現で)理解できますが、身体性の中に種の拡散/保存という項目が入るということには疑問があります。つまり、「ばらまく性」のようなものを身体感覚として引き受けることは可能か、ということです。

「欲動が外部へ向かう身体性」のような言い換えができるのなら分かりますが、ここには生殖細胞の入り込む余地がありません。生殖細胞の機能は個体の知るところではないからです。生殖細胞を絡めるなら繁殖に身体性を規定する力を与えるもの、例えば間脳を導入する必要があるでしょう。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

「欲動が外部へ向かう身体性」のような言い換えができるのなら分かりますが、ここには生殖細胞の入り込む余地がありません。生殖細胞の機能は個体の知るところではないからです。生殖細胞を絡めるなら繁殖に身体性を規定する力を与えるもの、例えば間脳を導入する必要があるでしょう。

また、大きな変動を求めるカオス的個体が、そのまま旧来的男女観における男性像と一致しているとは思えません。理性(再現性の思考)が男性的性質とされていることがその例です。そして再現性の思考を考慮すると、今度はカオスという呼び方が妥当かという疑問も浮かびます。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

また、大きな変動を求めるカオス的個体が、そのまま旧来的男女観における男性像と一致しているとは思えません。理性(再現性の思考)が男性的性質とされていることがその例です。そして再現性の思考を考慮すると、今度はカオスという呼び方が妥当かという疑問も浮かびます。

旧来的規範における男性像が大きな変動を求めるとしても、それは変動の起きる軸が既に定まっている場合に限った話だとも考えられます。今ある軸を丸ごと破棄するような変動を、恐らく旧来的男性は好みません。これはカオスとは真逆の性質ではないでしょうか。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

旧来的規範における男性像が大きな変動を求めるとしても、それは変動の起きる軸が既に定まっている場合に限った話だとも考えられます。今ある軸を丸ごと破棄するような変動を、恐らく旧来的男性は好みません。これはカオスとは真逆の性質ではないでしょうか。

このあたりの言葉遊びは他にも提示することができ、例えば「混沌は内部の変動は大きいが、混沌自体としては何も変化しない」「規則正しい刺激で起こる女性型オーガズムはコスモス的か?」などが考えられます。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

このあたりの言葉遊びは他にも提示することができ、例えば「混沌は内部の変動は大きいが、混沌自体としては何も変化しない」「規則正しい刺激で起こる女性型オーガズムはコスモス的か?」などが考えられます。

私は旧来的男女観を説明するにあたって、「差分凸と累積凹」という表現を仮に提出しておきます。これは、カオスとコスモスという言葉の理解について慎重でありたいという立場の表明でもあります。(精神医学に抗して、「差異凸と反復凹」という言い方さえできるのかもしれません。)

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

私は旧来的男女観を説明するにあたって、「差分凸と累積凹」という表現を仮に提出しておきます。これは、カオスとコスモスという言葉の理解について慎重でありたいという立場の表明でもあります。(精神医学に抗して、「差異凸と反復凹」という言い方さえできるのかもしれません。)

狩猟(大型動物相手のもの。採集者も小動物や卵を捕獲するため)は差分的個体の「白黒をつけたがる」性質から、採集はそのまま累積的行為として説明できなくもありません。しかし、現実の社会制度の起源を図式的に語ることについては、私は判断を保留します。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

狩猟(大型動物相手のもの。採集者も小動物や卵を捕獲するため)は差分的個体の「白黒をつけたがる」性質から、採集はそのまま累積的行為として説明できなくもありません。しかし、現実の社会制度の起源を図式的に語ることについては、私は判断を保留します。

拡散・侵略・発散という性質は多様性確保、凝集・防衛・収束という性質は遺伝子保存を各々担い、自然の荒ぶる性質とにぎむ性質の両方に適応するために、進化学的に身体が備えた機能であるはずです。もちろん精神性・社会性と共進化したものであり、身体性が全てに先んじるとは主張しません

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

私は知覚と感覚は身体に実装された自己保存機能として同列視しています。触覚は系への直接接触という力学的情報を感知し味覚は栄養効率を高めるための化学的情報を感知し、情報を遠くから得るために嗅聴視は触味から発達し、五感と並行して未実現の危機を覚るために感理社が発達したのではないかと

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

悟りとは覚る物体としての自らを自覚することであり、これにより存在としての即自性を恢復し、外界と内界のせめぎ合いとして生じた生命の闘争が和合し覚悟という大きな悟りを得られる、という描像を持っています。完全な覚悟が生命の放棄であることも系として導かれます

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

悟りとトラウマについては、同意します。従って私はトラウマを無条件に避けるべきものとは思いません。むしろ、一度離反したかに思えたものが後に和合することでより深い悟りを得ることもあるでしょうし、そのような体験は「物語は続いていく」という実感を与えるでしょう。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

悟りとトラウマについては、同意します。従って私はトラウマを無条件に避けるべきものとは思いません。むしろ、一度離反したかに思えたものが後に和合することでより深い悟りを得ることもあるでしょうし、そのような体験は「物語は続いていく」という実感を与えるでしょう。

物語については全く同意します。これを希求するからこそ人は創作と対話を必要とするのです。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

128分類は「自己保存形質と自己複製形質の強弱」で身体性を更に細分して256分類にできそうです。16✕16で据わりが良いのでひとまずこれを暫定結果とします。この分類からは人間としての欲望が抜け落ちており、それはラカンの言う「欲望は他者の欲望」という原理に基づいて指数爆発して手に余るためです

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

@sosatsuhoshi 持って生まれた身体性の4元素✕凹凸各々に要請される社会規範への適合/不適合=外因8類型と、感性・理性・社会性・悟性の顕/潜の偏りとしての内面性16類型を掛け合わせて、少なくとも人間には128の類型があると推論できます。現状の私に思いつく分節は以上ですが、いかがでしょう?

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 25, 2020

128類型についてですが、カオス/コスモスは理性/感性と別物として扱えるのでしょうか? 例えばカオスを大きな変動と呼び換えたとしても、変動を変動として認知できる点で再現性たる理性の領分であるはずです。カオス/コスモスを外因に含めることにも違和感があります。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

128類型についてですが、カオス/コスモスは理性/感性と別物として扱えるのでしょうか? 例えばカオスを大きな変動と呼び換えたとしても、変動を変動として認知できる点で再現性たる理性の領分であるはずです。カオス/コスモスを外因に含めることにも違和感があります。

また、カオス/コスモスや理性/感性のような抽象性の高い概念は相互に絡み合っているため、私自身は二値分類自体にあまり関心を持っていません。相互に絡み合っているとは、重なり合うところがあるという意味ではなく、互いが互いを必然的に含んでいるという意味です。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

また、カオス/コスモスや理性/感性のような抽象性の高い概念は相互に絡み合っているため、私自身は二値分類自体にあまり関心を持っていません。相互に絡み合っているとは、重なり合うところがあるという意味ではなく、互いが互いを必然的に含んでいるという意味です。

例えば再現性たる理性は、多様な事物の表れの裏に不変の共通項を仮定するという点で、あるいは「『多様な事物を分析する』という一回の行為」を遂行するという点で、即応性たる感性の業でもあります。私はそれぞれの概念を、常にこのような太極図的見方で見ることにしています。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

例えば再現性たる理性は、多様な事物の表れの裏に不変の共通項を仮定するという点で、あるいは「『多様な事物を分析する』という一回の行為」を遂行するという点で、即応性たる感性の業でもあります。私はそれぞれの概念を、常にこのような太極図的見方で見ることにしています。

太極図であるというのはおっしゃる通りです。私の行為は混沌に顔を描いてそれを殺そうとする行為に他なりません。しかし太極図を白と黒に大きく二分することで黒の中の白・白の中の黒が浮き出すように、あえて過ちを犯すことによってより言葉を精緻化し、既存の言葉を更に解体する指針としたいのです

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

私が成すべきは究極的には全てを造語によって語り変えることであり、ただ現在は概念深度を上げるために他者との共有可能性を広く取るために不純な言葉を使わざるをえないという状況です。ご理解いただけますと幸いです。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

私がやろうとしているのは野生のカオス/コスモスや理性/感性の生態観察ではなく、その毛皮のみを借りて用語を再定義し概念の博物館に分類学的な意味におけるタイプ標本を並べることです。なので私の形質はおそらくカオスであり、おそらくはコスモスである貴殿とは概念への道徳観念が違うのでしょう

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

カオスである私であっても、概念博物館が静謐な調和で静止していてほしいというコスモス的な欲望は抱いています。なのであくまで二項分類は一軸の両端ではなく二次元的な散布図を新たに一枚加えることだとご理解いただきたく存じます。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

なので私は、カオス的な理性やコスモス的な感性という従来見落としていた種の概念を有するホモ・サピエンスにより強い関心をいだきより深い愛を示します。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

これはオフレコですが、私に憑いている死者は、かつて自販機の下の小銭を漁りながら昼夜を徹して北へ歩き続けた際、混濁した意識で「カオスとコスモスは表裏一体」という言葉を呟きました(164号)。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

これはオフレコですが、私に憑いている死者は、かつて自販機の下の小銭を漁りながら昼夜を徹して北へ歩き続けた際、混濁した意識で「カオスとコスモスは表裏一体」という言葉を呟きました(164号)。

「カオスとコスモスは表裏一体」とはまさしくその通りです。そして私という存在は移ろい裏返る外界と内界への不信の中で構成されたからこそ、ある種の憎しみによって太陰と太陽の分離手術を繰り返し概念のアトムが純粋不動であることを確かめたいというパラノイアに囚われているのです

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

「移ろい裏返る外界と内界」は内外共にそのような性質を持つということです

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

128分類は「自己保存形質と自己複製形質の強弱」で身体性を更に細分して256分類にできそうです。16✕16で据わりが良いのでひとまずこれを暫定結果とします。この分類からは人間としての欲望が抜け落ちており、それはラカンの言う「欲望は他者の欲望」という原理に基づいて指数爆発して手に余るためです

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

疑問が二つ解けました。一つは身体性という言葉についてです。私は身体性を専ら「身体のようにみなせるという性質」、つまり個別具体性そのもの、アウラの類義語のように使いますが、産業さんは「身体のもつ諸機能」を含めた意味で使っている、この違いにより誤読があったのでしょう。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

疑問が二つ解けました。一つは身体性という言葉についてです。私は身体性を専ら「身体のようにみなせるという性質」、つまり個別具体性そのもの、アウラの類義語のように使いますが、産業さんは「身体のもつ諸機能」を含めた意味で使っている、この違いにより誤読があったのでしょう。

もう一つは、こちらがより本質的ですが、これまでの議論で幾度かあった語義のすれ違い全般についてです。産業さんは人間の代数的構造を解き明かそうとしている、故に言葉と意味と構造との連関はいずれ解体され再構成されうる、という表現を与えて私は納得しました。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

もう一つは、こちらがより本質的ですが、これまでの議論で幾度かあった語義のすれ違い全般についてです。産業さんは人間の代数的構造を解き明かそうとしている、故に言葉と意味と構造との連関はいずれ解体され再構成されうる、という表現を与えて私は納得しました。

近年の私はある限定された領域の脱構築に専心していたため、人間のより低次の機能を指し示す言葉については、批評をいわば棚上げしていました。その点は反省すべきところです。批評精神を失ってもなお魔術であるような魔術は存在しますが、これはまず人の形を捨てた魔術でしょう。

— 操刷法師 (@sosatsuhoshi) June 26, 2020

近年の私はある限定された領域の脱構築に専心していたため、人間のより低次の機能を指し示す言葉については、批評をいわば棚上げしていました。その点は反省すべきところです。批評精神を失ってもなお魔術であるような魔術は存在しますが、これはまず人の形を捨てた魔術でしょう。

なるほど。私の言う身体性は人間拡張学や認知科学に基づいた極めて自然科学的な術語であり、私はその数学的説明を求めています。私は“身体の性質”を解体した上で肉の塊に属する性質を「身体性」として析出することを目指しておりました。その点においては諒解が取れているものだと思い込んでおりました

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

私にとって世界は言葉でありわたしは言葉なので、内界と外界の探求は全て言葉の探求、言うなればまことの名を探す旅なのです。それのみを魔術だと思ってしまったのは、私が、人間の高次機能たる魔術を批評する言葉を持たないが故です。反省いたします。アプローチの違いとして理解しました。

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

私には言葉ならぬ魔術というものは想定できません。所作や振る舞いや態度は全て私の“言葉”であるからです(普段引用符を落としているのは単に私の怠慢ですが、矯正する気はありません。ただご理解いただけますと幸いです)。しかしもし言葉ならぬ魔術があるとすれば、人の形をしないのは確かでしょう

— 舌下減感作療法 (@Sangyoh_sus) June 26, 2020

〈以上〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?