2月19日

しばらくご無沙汰いたしました。

スローペースになると思いますが、ぼちぼちと再開していきたいかなと思います。よろしくお願いします。

今日、2月19日は、実は僕の61歳の誕生日でした。教え子から「誕生日おめでとう」というlineが来たので「もう歳だから、別にめでたくもないが」と返信したら、「誕生日は自分だけの日なのに、それがおめでたくなきゃ他の日なんて、もっとおめでたくないんですよ」と叱られてしまいました。

誕生日は確かに他とは違う一日で、誰かが祝ってくれるのは嬉しいことです。子どもの頃は家族が。田舎の農家だったのでお寿司で。でも、お寿司と言っても、お稲荷さんや海苔巻き、鰯のオボロが乗ったやつでしたが。ケーキが登場したのは多分結婚してから、カミさんが今も焼いてくれます。今時なので、教え子がlineでも感謝を伝えてくれたり。

誕生日は生まれた日なので祝うのですが、そうすると僕らの生はプラスであり、自分の生の肯定なのだとしみじみと思ってみたりしてしまうのは、日日が苦戦だからなのかもしれません。ただ、もう一つ言えるのは、この日を境に、ひとつが終わり、また何かが始まると思えるからかもしれません。

時間は直線なのか、円環なのかという話がよくされますが、終わりのない直線的時間の中で、常に明日に、あるいは10年後に囚われて、今の意味を見失いがちな日々より、今日が終わると明日が来る、冬が終われば春になる、平成が終わって令和が来る、自分はそういう区切りのある時間を循環しているという意識の方が楽かもしれません。

そうすれば失敗も、失意も、また新たなスタートラインの前で、振り出しに戻せる感じがします。

「明日は明日の風が吹く」って感じでしょうか。

また、61歳の1年を頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。

以下は、勝手な僕の備忘録です。「他の日と違う」2月19日に関する僕の好きな2つの話題をメモさせてください。

1.二十四節気の「雨水」

立春→雨水《うすい》→啓蟄《けいちつ》→春分と春に向かって季節が歩んでいく道筋で、2月19日、雨水は、雪が雨に変り、雪や氷が解けて水が流れ出す頃ということになります。「雪解け」の始まりの豊かなイメージがあります。

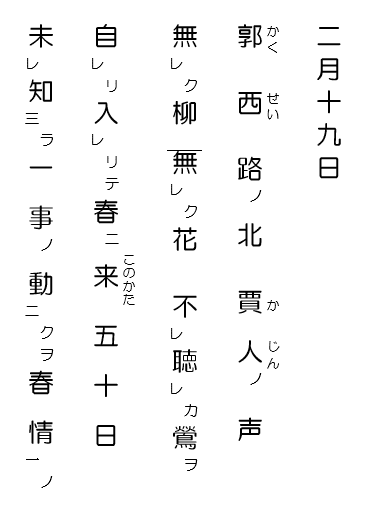

2.菅原道真の漢詩

かの学問の神様、菅原道真の「菅家後集」の中の一詩に「二月十九日」という詩があります。勿論、旧暦の二月十九日で、現在で言えば三月になりますが、自分の誕生日の日付が道真の漢詩の題名になっているのを発見した時には何だか心躍る感じがしました。実は、寂しい詩なのですが。

郭西(かくせい)路(みち)の北、賈人の声。

囲いの西、路の北側で行商人が物を売る声が聞こえる。

柳無く、花無く、鴬(のなく)を聴かず。

春はまだ浅く、柳は芽吹いておらず、花もなく、鴬の鳴く声も聞こえない。

春に入りてよりこのかた五十日。

正月元日より数えて今日まで五十日。

未だ一事の春情の動くを知らず。

何ひとつ私の心をときめかすような春めいた情景はない。

道真といえば、宇多、醍醐天皇に重用され、遣唐使の廃止を建言、一文章生から右大臣にまでなった人ですが、時の左大臣、時平に妬まれ、讒言によって九州太宰府へ左遷されてしまいました。

都を離れる際に詠んだとされる

東風吹かばにほひおこせよ梅の花あるじなしとて春を忘るな(注1)

は余りに有名ですが、道真の無念をよく伝えています。左遷された翌々年に没するのですが、この詩はその太宰府での早春の一日の情を詠んだものということになります。

この詩の主題を一言で言えば春愁ということになります。北九州の浅春のまだ枯れた景を写すことによって左遷され不遇に身を置く道真の情をうまく表現することに成功しています。

素晴らしいのは愁いであるとか寂しいなどといった言葉を一切排して叙景に徹していながら、それでいて道真の愁いを見事に表現しているところにあると思います。春愁と言えば、藤村の「古諸なる古城のほとり(注2)」が思い合わされますが、藤村には湿度があるのに対して、道真のこの詩は乾いた趣が感じられます。

寂しいと言わずに寂しさを、静かだと言わずに静かさを感じさせる、それは簡単なようでいて実は非常に難しいことです。この詩は古今を通じての名詩であると思います。

注1

菅原道真が、太宰の権の帥府に任命され、太宰府へと左遷されたとき、家の梅の花をご覧になって詠んだ歌である。

(解釈)春になって東の風が吹いたならば、その香りを(大宰府の)私のもとまで送っておくれ、梅の花よ。私がいないからといって、春を忘れないでおくれ。

注2

小諸なる古城のほとり

雲白く遊子悲しむ

緑なすはこべは萌えず

若草も籍くによしなし

しろがねの衾の岡辺

日に溶けて淡雪流る

あたゝかき光はあれど

野に満つる香も知らず

浅くのみ春は霞みて

麦の色わずかに青し

旅人の群はいくつか

畠中の道を急ぎぬ

暮行けば浅間も見えず

歌哀し佐久の草笛

千曲川いざよう波の

岸近き宿にのぼりつ

濁り酒濁れる飲みて

草枕しばし慰む

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?