対談で得られた内容について (WILL・CAN・MUST、マーケットイン・プロダクトアウトなど)

今日は久しぶりに、noteの方で思っていることを書いて行こうと思う。

普段は自分のサイトにて、自分の考えを載せているのだが、今日は何かカッチリとテーマが決まっているわけではなく、先日ある人と対談を行い、そこで色々と知見が得られたので、それをシェアしたく記事を書こうとしているわけである。

散文チックになりそうなので、これはnoteの方が雰囲気合っていそうな気がしたので、noteにてつらつらと書いて行きたいと思う。

今回対談を行わせてもらったのが、中村ゆずる氏。会計を中心とした、バックオフィスのサポートを個人でやられている方で、あるオンラインサロンで知り合い、今のところ1年に1回くらいのペースで1〜2時間くらいZoomで話をさせてもらっている。

同じ30代で年齢も近く、「ゆずるさん」と呼ばせてもらい、仲良くさせてもらっている。

ゆずるさんと話をしていて楽しいところが、話をフラットに聞いてもらえ、意見も押し付けることなく、豊富な情報を適切に提供してくれることにある。

自分の肩書きを「思考の整理屋・プロセスデザイナー」とされているところからも分かるように、いくつかの思考メソッドをオリジナルにカスタマイズし、思考を整理、分析するのが得意とされている。

今回も話をし、色々と気付きを得られたので、いくつかポイントを絞ってシェアして行きたい。

WILL・CAN・MUST、そして、INCOMEの視点

WILL・CAN・MUSTの話は聞いたことがある人が多いのではないか。つまり、

WILLは、自分のやりたいこと。

CANは、自分のできること。

MUSTは、求められていること

という意味となっている。

これらは前回もゆずるさんから教えてもらったメソッドだったと思うが、今回は前回よりも非常にしっくりと理解ができた。

私は今、自分の仕事にやりがいを持てなくなってしまっている。

同じ仕事を10年以上しているのだが、マンネリ化というか、自分の仕事のキャリアや未来が描くなくなってしまっていて、行き詰まりを感じていた。

それもあって今回ゆずるさんと話をしたかったのだが、この「WILL・CAN・MUST(長いので、頭文字を取って、「WCM」と書く)」を自分に当てはめると、とても分かりやすく分析できた。

つまり、MUSTとして求められていることが、今勤めている会社から求められている仕事。それは営業の仕事だったり、事務の仕事だったり、契約の仕事だったりする。

それに対し自分のCAN、できることで答えている。10年同じ仕事をしていれば誰だって身に付くと思うが、コミュニケーション力、調整能力、スケジューリング能力、コンピュータ事務能力、企画力、抜け目のなさ、細かさ、忍耐力、バランス感覚など、培ったきたものを使って、MUSTにCANで答えている。

しかしこの今の仕事でWILLは全く満たされていない。

自分は色々と思考に耽ったり、物事の起源を調べたり、なぜ?と考えたりすることが好きである。

また、自然と触れ合うのが好きで散歩をすることが、自分のリラックス方法の1つである。自然の中を散歩し、カメラも好きなので写真を撮り、途中ベンチで好きな本を読めたりなんかしたら最高である。旅行が好きなのでそれを各地転々としながらできたら、何のストレスもなく永遠にできそうな趣味である。

しかしこれらは単なる自分の趣味である。自分のやりたいこと(WILL)であるが、これが誰かから求められている(MUST)わけではない。今の仕事の中で旅行しながら散歩して写真を撮って読書させ、物事に耽けさせることを求められているわけではないのだ。

このWCMの考え方をすることによって、自分は今WILLの部分が仕事の中で満たされていないと言うことが、よく分かった。

そしてあと1つ、INCOMEの視点を取り入れていることが、ゆずるさんの考えの特徴である。

INCOMEは「稼げること」としており、いわゆるマネタイズポイントなのかと私は理解した。

私は会社からのMUSTに対しCANで答えている。これによって給料という形で収入を得ているので、これがINCOME(マネタイズポイント)になるわけだ。

私のようなサラリーマンであれば、INCOMEの部分は分かりやすいが、個人でやられている人は、MUSTで求められているからと言って、それをやれば稼げるかと言えばそうではないとのこと。サラリーマンである私にはまだしっくり来なかったが、いつか腑に落ちる時が来るのであろうか。

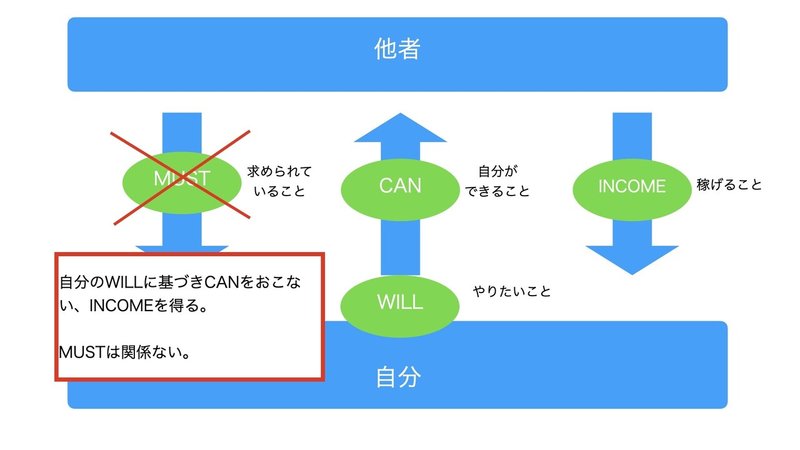

最後にWCMの関係性を説明した図を掲載したい。

これは、他者から何かを求められ(MUST)、それを自分のできることで返し(CAN)、収入を得る(INCOME)ということを示している。

WILLはCANをする上での動力源という形で示している。何かできるCANがあってもただやっているだけだと、いつかつまらなくなってしまう。その根源には自分のやりたいことがある必要性があると思うのだ。そのため、CANの出発点にWILLがあるように描いている。

マーケットインとプロダクトアウトの考え方

最後にシェアしたい内容が、マーケットインとプロダダクトアウトの考え方である。

聞いたことがある人も多いと思うが、簡単に説明させてもらうと、マーケットインというのが何か市場の中でニーズがあり、それを満たすために商品が生まれることと私は捉えている。まずニーズありきで商品が誕生するやり方だ。

それに対しプロダクトアウトは方向性が違う。あくまで自分が何を作りたいかが先にあって、市場で何が求められているかは関係ない。自分が作りたいものがあるから作るだけ。ゆずるさんが例に出してくれたのが、スティーブ・ジョブスの話だ。ジョブスはAppleの創設者でもあるが一番の信者であると。彼は自分が作りたいものを作り、それを世の中に発表した。おそらくこれが世に受けるかどうかなどは関係なく、自分の信念に基づき製品を開発している。この自分ありきの考え方をプロダクトアウトと呼ぶのだと思う。

先程からのWCMの話をここに適用すると、WCMはマーケットイン寄りの考え方のように思えた。WCMは他者が発信源であり、それに対し自分のCANをもって答えている。何か他者(マーケット)からのニーズがあって答えているのだから、マーケットインの考え方に似ていると思った。

このマーケットインの考え方をしている限り、自分のやりたいことができないのではないかと考えていた。なぜなら最初に他者ありきなため、自分のWILLを発端としていない。

MUSTありきであるため、自分のやりたいWILLがどうしても後付けになってしまう。それに違和感を感じていた私はプロダクトアウトの考え方をしたかったのが事実である。おこがましいが、ジョブスのように自分のWILLに基づきCANを他者に提供し、それによってINCOMEを得る。一見とてもかっこよくいわゆる天才型のような見栄えがする。

ただゆずるさんと話をさせてもらって得た結論としては、別にどっちかに絞る必要はないということである。どちらもやってみて自分に合う方法を選べばいい。

ゆずるさんのやり方として、自分の中で大事にしていることを3つ選んでおき、それをブラッシュアップさせていくという方法を紹介してもらった。

WILLはこれでなければいけない、と考えるのではなく、3つくらいのWILLを考えておき、それを一定周期ごとに棚卸ししてあげる。そして新しく出てきたWILLを入れたり、古くなったWILLを捨てたりして、WILLの新陳代謝を行っていくというものである。

これと同じように、マーケットインとプロダクトアウトのやり方も試行錯誤、トライアンドエラーを行い、新陳代謝を行って、自分に最も適したやり方を探っていくことが重要なのではないかと、自分的に腑に落ちた次第である。

まとめ

ここまでで、WILL・CAN・MUST・INCOMEの観点の話、そしてマーケットインとプロダクトアウトの話をメインにさせてもらった。

他にも、WILLは別に本気で自分のやりたいことしか選べないわけではなく、嫌いなものでなければ良いというニュートラルな意見ももらえた。確かに好き、普通、嫌いという3段階があるとすれば、好きしか選べないと打率は3分の1だが、嫌い以外で良くなれば打率は3分の2に上がる。

また、WILLの新陳代謝を行う際には、何か共通項を見定めてからトライアンドエラーをするということだ。

好き勝手にやりたいことをやるのもいいが、やりたいことには共通項が潜んでいるはず。それを見定めてトライしていった方がゴールに行きやすいということだったと思う。種まきもただやればいいわけではないのだ(と言っても必要以上にかしこまる必要性はない)

その他にもゆずるさんが得意とされている会計の話や分析の仕方など話は尽きないが、今回の記事ではここまでで留めておきたいと思う。

また今年中にもう1度くらい対話をしたいと考えているので、それまでに何か進捗があれば良いと思っている。(ただ急ぐつもりはなく、自分のペースで一つ一つ丁寧にやっていきたい)

今回は以上となります。

お読みいただき、ありがとうございました。

今回対談させていただいた、中村ゆずるさんの情報を以下に載せて、終わりたいと思います。

中村ゆずる氏

思考の整理屋。プロセスデザイナー。

WEBサイト:pcp-okinawa.com

Twitter:https://mobile.twitter.com/yuzuru098

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?