第1回 エリザベス二世が守ろうとしたもの|本田毅彦(京都女子大学教授)

★EU離脱、首相の交代、王室の関係など、なにかと気になる国、イギリスの「これから」を、歴史を紐解きながら考えていく連載『イギリスは我が道を行く』。★筆者は、『インド植民地官僚 ―大英帝国の超エリートたち』(講談社)などの著書があり、大英帝国史の専門家でもある京都女子大学文学部教授の本田毅彦氏です。★第1回は昨年9月に逝去されたエリザベス二世についてです。メディアでは語られることの少ない君主としての彼女の姿や、彼女が守ろうとしたのものは一体何だったのでしょうか?

※強調部分には関連映像リンクが貼ってあります。そちらの映像もぜひご覧下さい。

ヘップバーンとスフィンクスとエリザベス二世

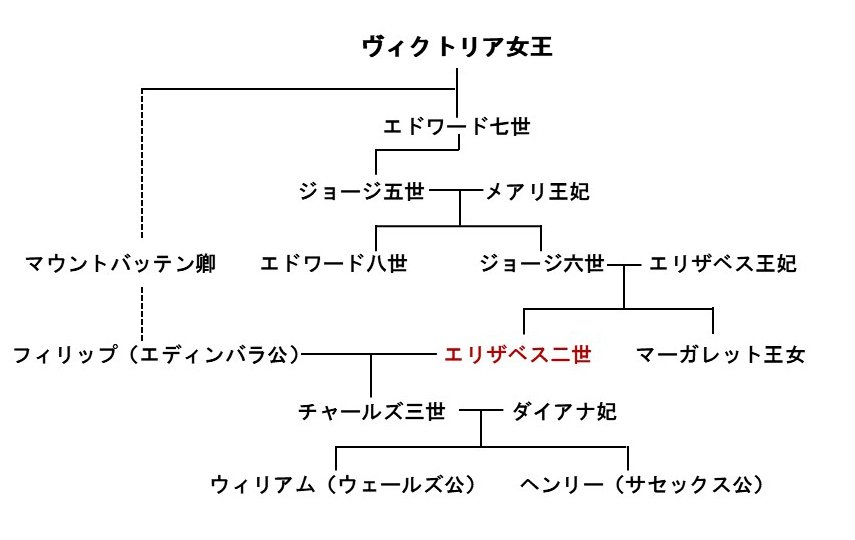

イギリス王室に関する報道が、ここしばらくの間、世界中のメディアをにぎわしている。2022年6月のエリザベス二世のプラチナ・ジュビリー(在位七十周年記念)に始まり、9月の彼女の死とその葬儀、チャールズ三世の即位、サセックス公爵夫妻(エリザベス二世の孫であるヘンリーと、その妻メーガン)がその制作に全面協力したドキュメンタリー番組の公開、そして、2023年初頭の同公爵の自伝の刊行に至るまで、ロイヤルな連続ホームドラマを見ているかのようである。

日本社会でも、2022年末には、エリザベス二世に関する番組がNHKで幾つも再放送された。しかし、こうした番組では、イギリスで制作されたものも含めて、エリザベス二世が、その生涯を通じて、美しく、誠実で、君主としてふさわしい威厳を保ち続けた、などのイメージを再確認するのにとどまり、与えられた歴史的条件の下で、彼女が君主として何をなそうとしたのかについてまでは、まだ深くはつかみ切れていないように思われる。

ところで、オードリー・ヘップバーン主演のアメリカ映画「ローマの休日」は、ヘップバーンにとっての代表作の一つであり、世界の映画史上でも屈指の名作として知られている。ヨーロッパのある国の王女が、イタリアを公式訪問中に王族としての窮屈な生活を抜け出し、しばしの間ローマで自由を満喫しながら、彼女の冒険をスクープすることを狙うアメリカ人新聞記者との間で、恋心も経験する。エリザベス二世は1952年に即位し、「ローマの休日」は1953年に公開されているので、映画の制作者たちの念頭に、国王に即位する前後の時期のエリザベス二世のイメージがあったことは想像するのに難くない。そして、こうした経緯は、視聴覚マス・メディアの時代の君主としてエリザベス二世がその生涯を送るであろうことも予示していた、と思われる。

エリザベス二世は、祖父ジョージ五世/父ジョージ六世が残した伝統に従って、ほぼ毎年、メディアを通じて(当初はラジオ、ついでテレビ、最後はインターネットで)クリスマス・メッセージを発していた。また、2012年のロンドン・オリンピックに際しては、映画『007』でジェームズ・ボンド役を演じたダニエル・クレイグと共演するビデオを公開し、プラチナ・ジュビリーでは、くまのパディントンと共演するビデオを公開するなど、ユーモアを理解し、自らもそれを実践して楽しむ人柄であることも知られていた。他方で、政治的な見解、家庭生活の機微な部分については、正面からの発言がほとんどなかったために、スフィンクス(謎をかける怪物)のようだと言われることもあった。

しかし、国王としての彼女の責任感の強さは、誰の目にも明らかだった。長い在位期間中、君主としての多端な役割を誠実に果たし続け、死の直前にも、保守党党首に選ばれたリズ・トラスを招いて組閣を要請した。こうした事情をイギリス国民もよく理解しており、故女王の葬儀にあたっての彼らの態度に、それが現れていた。

ジョージ六世からエリザベス二世へ

エリザベスは1947年に両親と共に初めて公式海外訪問を行った(南アフリカを訪ねている)。その際、自らの21歳の誕生日を機会としてスピーチを行い、イギリス連邦を構成する地域に住む、全ての人々への奉仕を誓った(同スピーチは、ニュース映画としてイギリス連邦各地で上映された)。彼女のそうした決意の根底には深い信仰心があり、また、父王夫妻の世代の生き方に倣おうとしていたことが伺われる内容である。

ギリシア王家の出身で、イギリス海軍将校のフィリップと結婚したエリザベスは、1952年に夫と共にケニアへの公式訪問を行った。娘夫婦が出発するのにあたってジョージ六世は、病をおして空港に出かけ、見送りをした。自らの死期が近いことを彼は悟っており、王位を継ぐ者としての責任感を、あらためて娘に念押ししようとしたとも感じられる。結局、ジョージ六世は、その数週間後に肺ガンで死去した。

テレビの時代のイギリス君主の誕生にふさわしい幕開けと言うべきであろう、ウェストミンスター寺院内でのエリザベスの戴冠式の儀礼を、BBCが同時中継した。ジョージ六世の戴冠式の際には、バッキンガム宮殿からウェストミンスター寺院への馬車行列は同時中継されたが、寺院内にテレビカメラが持ち込まれることはなかった。寺院内での戴冠式のありさまが中継されることが伝わると、それを視聴するためにテレビを購入する家庭の数が急増した。

エリザベス二世は、その在位期間中、ぶれることなく自身のアイデンティティを君主としての立場に結び付けていたが、おそらくそれゆえに、戴冠式は彼女にとって極めて重要で、また思い出深い儀礼だったはずである。最晩年に制作されたテレビ番組のインタビューでは、「自分は戴冠式を二度経験した」と強調している。一回目は父王の戴冠式であり、自分は参観者の一人としてそれを経験し、二回目は自身が主役となる形でそれを経験した、と。戴冠式を二度経験したことにより、君主としての強い自覚と責任感が自分には生じた、と言いたかったのであろう。しかしそれ以上に、戴冠式の儀礼の中で神と約束を交わすことによって君主は生まれ変わり、崇高な使命を神から与えられるのだと、心底から信じていたと思われる。

エリザベス二世は、父母の世代が残した何を守ろうとしたのか?

1936年に父が王位を継ぐことが決まった時、エリザベスは十歳そこそこだったが、父の動揺ぶりを目にして、エドワード八世への父母の恨み(自分の個人的な都合で退位し、君主となる準備のできていない弟に責任を押し付けた)を共有した。しかし、その後、吃音というハンディキャップを抱えながらジョージ六世が人々の期待に応えようと努力する姿にエリザベスと妹マーガレットは共感し、幼いながらもそれを支えようとした。また、内気な夫のパートナーとして自らが果たしうる役割を深く考え、それに基づいて果敢に、また朗らかに行動するエリザベス王妃の生き方を、娘たちは手本として考えるようになった。

かくして第二次世界大戦中には、「聖家族としての王室」というイメージが活用され、ティーンエイジャーだったエリザベスとマーガレットも、王室メンバーとして戦争努力に加わった。国王である父親を中心として、生真面目で団結心の強い核家族が構成されており、ジョージ六世は、自らの家族を「我々四人」(Us Four)と称するようになった。国王夫妻の子供たちが、美しく魅力的な王女であったことも、人々の王室への愛着を一層強めたであろう。エリザベスとマーガレットは、また、イギリス貴族の多くの子弟とは異なり、大西洋を越えてカナダへと避難することをしなかった。両親の元を離れて疎開していた二人は、同世代のイギリスの子供たちに向けてラジオでメッセージを送っている。さらにエリザベスは、自動車の整備技術を学んで、実際に戦争努力に関わりもした。

近現代のイギリス国家にとってのインドとの関係の重要さは言うまでもないが、インドは、イギリス王室にとっても際立って重要な植民地の一つだった。エリザベスを含むイギリス王室のメンバーは、1947年にインド/パキスタンがイギリスから独立する以前、インド社会に対して、それなりの知識と強い親近感をもっていた。ヴィクトリア女王時代の同女王とインド社会のきずなについては、王室内で伝承が存在したはずである。また、ジョージ5世/メアリ王妃は、1911年インペリアル・ダーバー(インドのデリーで行われた、インド皇帝としての即位儀礼)に際して彼らが得たインドでの経験について、子や孫たちに語って聞かせていたであろう。

加えて、エリザベスの伴侶となるフィリップは、ルイス・マウントバッテン卿の甥だった。ヴィクトリア女王の曾孫であるマウントバッテンは、第二次世界大戦中は東南アジア戦域の連合軍最高司令官を務め、1947年から1948年にかけては英領インド帝国の最後の副王、そして自治領となったインドの最初の総督を務めた。可能な限り早くインドに自治/独立を認めるべきだとするマウントバッテンのインド観は、交際中のフィリップ経由でエリザベスにも伝えられていた、と思われる。エリザベスは1947年7月9日にフィリップと婚約し、同年11月20日に結婚した。その際にインド独立の父ガンディーは、マウントバッテンからの示唆に基づいて、自身が織った綿布からレースを職人に作らせ、結婚祝いとしてエリザベスに贈っている。しかしガンディーは、エリザベスの結婚後間もない1948年1月30日に、ヒンドゥー原理主義者の手で暗殺された。

エリザベス二世の使命感

従って、ジョージ六世に代わってイギリス国王となったエリザベス二世は、当初から、イギリス君主制を、イギリスを宗主国とする帝国の主宰者から、イギリス的な伝統を共有する諸国民が構成する連邦の象徴へとシフトさせ、イギリス連邦という枠組みを維持していくことを自らの使命とみなしていた、と思われる。その念頭には、ほぼ100年前の1857年にインド大反乱が鎮圧されたのを受けて、ヴィクトリア女王がイギリス人たちとインド社会の人々の間での和解を呼びかけており、そしてその呼びかけが、とりわけインドの藩王たちによって好意的に受け止められ、その後の英領インド帝国の安定につながったことが想起されていたかもしれない。

エリザベス二世が国王となった時の首相は、チャーチルだった。元勲チャーチルに対してエリザベス二世は敬意を抱いていたであろうが、ブリティッシュ・ワールドの将来像については、考えを異にしていた。チャーチルはガンディーを、イギリス帝国からのインドの離脱をもたらした張本人として嫌悪しており、国際政治におけるイギリスのリーダーシップは維持されうると確信していた。また、その母親がアメリカ人だったこともあり、イギリスとアメリカの「特殊な関係」(special relationship)に基づいてブリティッシュ・ワールドは継続していく、と信じてもいた。

君主として自らの歩むべき道筋をエリザベス二世が具体的に見出したのは、イギリス国家が自ら招いた大災厄であるスエズ戦争(1956年)に際して、だった。チャーチルが退いた後に首相の座を引き継いだのはイーデン、そしてマクミランであり、二人は共に、第一次世界大戦において最前線で戦い、兄弟/友人を多く失った世代だった。首相としてスエズ運河への侵攻を主導したイーデンは、チャーチルの古くからの盟友として知られており、イギリス帝国への感情的な執着を持つ点でもチャーチルと同様だったが、イギリスのスエズ侵攻へのアメリカ合衆国からの反応を読み誤り(アメリカはそれを、時代錯誤の植民地主義的暴挙だと非難した)、政権を失った。

他方、事態収拾のためにイーデンの後を引き受けたマクミラン(彼の母親も、アメリカ人だった)は、アメリカ合衆国との関係、脱植民地化されたイギリス連邦との関係、そして統合されつつある大陸部ヨーロッパとの関係を三つの軸として、その中央にイギリスを位置づけることを考えていた。こうしたマクミランの展望は、第一次世界大戦/第二次世界大戦によって失われた、ヴィクトリア女王時代のイギリス王室の外交戦略の基軸を復活させるもの、とエリザベス二世は認識したであろう。

ひたむきな生涯

マクミラン政権期に形を整えた、イギリス国王としてのエリザベス二世のたたずまいは、その後、逝去に至るまで揺らがなかった。エリザベス二世は、イギリス国家/国民が、冷戦、脱植民地化など、多くの課題に遭遇する中で、社会の統合を維持するために心を砕き、また、数えきれないほどの公式訪問を行うなどして、ブリティッシュ・ワールドにおけるイギリス国家/王室の影響力を維持するための努力を続けた。その際に彼女が、女性の君主として、父母の世代の意志を引き継ごうとしていたことの意味は大きかったであろう。エリザベス二世にとってのロール・モデルはヴィクトリア女王だったはずだが、それと同時に彼女は、二つの世界大戦に際してイギリスの若者たちが、彼らの属する社会の価値観を守るために行った奮闘に対して、そこに父王夫妻の姿も重ねながら、深い敬意と感謝の念を持ち続けていた、と思われる。

(To be continued.)