読書家たちは自分なりの犯人像を予想した。

本を読んで、ホラを吹く。 第二回は探偵と視線のお話。

「プライベート・アイ」

脱落は百十四ページの六行目にあった。上から下まで文字の詰まっていた行に、ぽっかりと空白が生じている。

「いころからフィービーは、突如とし われることがしばしばあったのである。」

明らかに文脈の理解に困難をきたす事例だったが、依頼人にとっては問題ではなかった。何度も繰りかえし読んできた本だから、どういった文章が書かれていたかはよく知っている。許せないのは、自分の本が盗まれたことだ。「自分の本」。依頼人はたしかにそう表現した。本そのものは依然として依頼人の手もとにあったというのに、印字された数万字のうちたった七文字八文字がかすめとられた程度で、自分自身がかどわかされたように騒いだ。「自分の本」。

その本は複数の著者による短篇小説が収められたアンソロジーだ。そうした形式の小説集が存在すること自体、探偵にとっては想像の埒外だった。本というのはひとりの人間がまるまる一冊書く決まりとおもいこんでいた。

依頼人から捜査資料がてら、被害にあった本を渡された。

依頼人はいった。毎日持ち歩いて、欠かさず目を通していた。すてきな本だ。ここではない場所に連れていってくれる本だ。きっと、きみも好きになれる。

探偵はいった。そうでしょうね。本はあまり読みませんし、なるべくならどこにも行きたくないのですが、そんなにすてきなら読んでみます。

読んだ。つまらなかった。

そもそもどこをどうおもしろがればいいのか、わからない。二行ごとに意識が本の外へ飛ぶ。タテ十五センチ、ヨコ二十二センチの紙の境界はその内に綴られた文字列を特別にはしてくれない。探偵の視界に映るあらゆる情報は等しく存在を主張してきて、ともすれば聴覚や触覚まで集中の席取りに参加する。

探偵にとって風景の一部にすぎない本が、依頼人にとってはすべてに優越する宝だった。そういうものを自分も持てれば、と探偵はひそやかに希う。だが叶わないのも知っている。職を転々として探偵業に行き着いたのも、読むことよりも動くことが稼ぎにつながるからだった。

だから、今回も動いた。〈文字盗み〉を捕らえるために。

探偵はある公園のベンチを張ることに決めた。四件の被害がたてつづけに発生した場所だった。観光名所として名高い城の敷地内に位置する。管轄している市がちょっとした報道規制を敷いたらしく、繁華街のカフェの二階席やテラス席ほどにはマスコミに取りざたされなかった。それでも読書家たちは謎のネットワークをもっているもので、以前は絶えず誰かが腰を降ろして読書にふけっていたらしいそのベンチは、大樹の木陰ですっかりさびしくなっていた。

このベンチで待っていれば、犯人を誘いだせるかもしれない。

探偵は木製のベンチに腰かける。もう一度、依頼人の本を開く。

端から読みこむ気もない。眼が文字列を滑るたびに意味が揮発していく。犯人を見逃してしまうかもと、たびたび、視線を本の外へはずした。被害者たちが耳にしたというカメラのシャッターらしき音を聞き逃さないかと、耳に意識がいった。ベンチの隣に植わった木の葉擦れ、異なる方角から吹いて交わる微風、遠くではしゃぐ子どもたち、名も知れない虫や鳥、公園外の車の駆動、外から流れこんでくるあらゆる音が注意を乱した。

ページは機械的に繰られていった。だが、それは時間の経過を表す以上の効果を探偵に与えなかった。正午から閉園時間の十八時までねばったが、犯人は現れない。読み終えた短編もどこかへするりと抜け落ちてしまった。

夕暮れ時のぬるさが、探偵のほほにもたれかかる。

〈文字盗み〉事件は、世間的には事件として扱われてさえいなかった。

主に屋外で本を読んでいると、ジャッ、という音を聞く。顔を上げて音の鳴ったほうを見ても、誰もいないし何もない。首を傾げながら本に目を戻すと、ちょうど読んでいたあたりが空白になっている。文字が消えている。だいたいは数文字ほど。稀に、一段落。

半数の読者は混乱しながらも、印刷ミスだと判断してそのまま読み進める。残り半数はたしかに自分の読んでいた箇所が無くなっていると不審がり、SNSに報告したりする。

すると、同じような現象に見舞われた同類たちを発見する。ひとによって欠落する範囲はさまざまで、だいたいのひとは数文字程度。稀にだが、ほぼ段落まるごと消えるケースも報告された。新聞に載っていた写真やマンガのコマが抜けたケースも二例ずつ。

被害者たちは自らの証言を突き合わせて被害状況に共通する要素をあぶり出し、〈文字盗み〉の存在を告発した。ニュースサイトにも取り上げられた。そこそこバズった。二日で忘れ去られた。

事件が長引かなかった最大の理由は、被害があまりに些末だったからだろう。段落まるごと盗まれたならいざ知らず、五六文字抜け落ちただけなら気にしないものは気にしなかった。気にするものは乱丁本扱いで出版社に本を送れば取り替えてもらえた。各出版社のSNSアカウントでは、〈文字盗み〉被害にあった読者たちに交換を申し出るのがちょっとした流行になった。読者は読者で、先を争って欠落したページの写真をアップした。盗難をむしろ愉しんですらいるようだった。

たまに新聞紙やウェブ上の活字といったものも盗まれたが、気にされなさでは書籍を上回った。影響の範囲は盗まれた当人に限定され、他人が読む分には支障がなかった。

被害の規模も、二ヶ月で五十件に届くかどうか。これは探偵が自力で調べた範囲での数字なので、実際にはこの数倍の被害があるのだろう。いずれにせよ、社会問題として吹き上がるには数的にも質的にも不足していた。

読書家たちは自分なりの犯人像を予想した。自然現象だと主張するものもいた。だれもが想像をもてあそぶだけで、本気で正体を突き止めようとしなかった。探偵の依頼人以外は。

依頼人は自然現象でも複数犯でもないと根拠もなく断じ、犯人探しを求めてきた。

他人の妄執によりそうのが探偵の仕事だ。料金や経費といっしょに真剣さも支払われたのだと探偵は理解していた。自分も真剣ではなくてはいけないとおもった。

なので、真剣に動いた。文字を盗まれた本の写真をシェアしていた被害者たちに接触をはかった。読書家たちはみな快く応答してくれたが、ニュースなどで既報の事柄以上の情報は手に入らなかった。犯人の影すら、誰も目にしていなかった。

事件現場も回った。規則性も共通項も見いだせなかった。観察が足りないのかもしれないとも探偵は考えたものの、視ることは読むことではない。ないものはないのであり、あるものを過剰に読みこんだところで誤読にしかならない。間違った道に入ってしまう。探偵の短い経験から得た学びのひとつだった。

可能性から考えてみる。カメラのシャッター音らしき音がほんとうにカメラのシャッター音だったとしたら、どうだろう。

誰かが読書にふける姿を捉えたスナップショットばかりを数十枚撮ったことになる。その写真はどこに?

人は共有するために写真を撮る。二〇二〇年においては、シェアするために撮る。

本を読んでいるひとの写真をウェブで検索した。商用写真ばかりで、それらしい一葉に出会えない。まして、そうした写真をまとめて公開している個人は見つからなかった。

共有はされていない。ならば、私有されている。ひとりじめされている。「自分の本」。

探偵は依頼人に電話をかけた。質問がある。あなたに借りた本がよくわからない。どうすればいいだろう。どうすればちゃんと読める?

依頼人は電話越しにこう応える。何度も読むといい。

探偵は事件現場をはじめから回りなおす。聴き込みを繰りかえす。おなじ内容でも、そのときどきで強調される箇所が異なった。罠もいくつか張った。犯行対象にされそうな人物に頼み、おとりをしかけさえした。盗まれた文字列を組み合わせて隠された暗号を解読しようともした。すべて空振りだった。

手がかりの欠片もつかめないまま、時間と執着だけが積もっていく。

本も何度読みとおしただろう。読むというより、ページを風で洗う作業をやっているようでもあった。それでもすこしずつ、はなればなれだったことばが結びついていく。

いつからか、探偵は奇妙にねばつくような感覚にとらえられていた。何者かから見られているような。つねに監視されているような。

見られていると感じる側がひりつく。そのひりつきを頼りに、視線の在り処をたどった。数回の野宿を強いられたのち、郊外の住宅街に建つマンションへ行き着いた。

そこからはマンションの住民を慎重に探る。四階のある一室が、空き室ではないのに人の出入りしている形跡がない。

しばらく迷い、直接部屋を尋ねに向かう。

呼び鈴を鳴らしても反応はない。

ドアノブを回してみる。なんの抵抗もなく開いた。玄関のスイッチを入れて照明をつけると、十畳ほどの生活空間が立ちあがる。奥にはベランダ付きの窓。右手にはすこし乱れのあるベッド。その上に閉じられたノートパソコン。衣類や小物類も右手に偏っていて、左手は妙に空いている。壁面以外は。

写真が壁を整然と埋めつくしていた。読書にふけるひとびとのモザイクだ。〈文字盗み〉の被害者たちに違いなかった。

これか、と探偵は直感する。

探偵は壁の前にたたずみ、写真の群れを凝視する。どの被写体もうつむき、頭をたれるような姿勢をとっている。祈りをささげるように読んでいる。その眼はここではない別の宇宙を映していて、そこに居ると同時にそこに居ない。

ある一枚に眼がとまる。見覚えのある人物が写っていた。依頼人だ。どこかのビルだろうか、コンクリートの壁に寄りかかり、探偵に渡したあのアンソロジーを読んでいる。

こういう顔をするのか、と探偵はおもう。

その姿に、その眼に、その向こうに、吸いこまれそうな心地をおぼえて。

そして、背後で、ジャッ、と鳴る音を聞く。

反射的に振りかえる。が、誰もいない。

背後に気をひかれたまま、ゆっくり壁に目を戻す。

消えていた。

〈千葉集〉

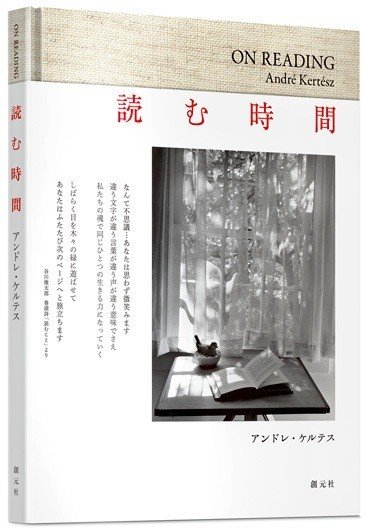

今回読んだ本はこちら☟

※「プライベート・アイ」は『読む時間』にインスパイアされたフィクションです。書籍の内容とは一切関係がございませんので、ご了承ください。

【本を読んで、ホラを吹く。】

創元社の本を読んで、作家・千葉集が法螺を吹くシリーズ企画。ジャンルとジャンルの境界線上を彷徨いながら、不定期にショートショートを連載中。

【千葉集 略歴】

作家。第10回創元SF短編賞(東京創元社主催)宮内悠介賞。文芸ニュースサイト「TREE」で連載書評「読書標識」を担当。また、はてなブログ『名馬であれば馬のうち』では映画・小説・漫画・ゲームなどについて執筆。