中小企業診断士とは?試験制度・難易度・合格率・勉強時間など徹底解説!

こんばんは、中小企業診断士のりほエッティです🐻

今日は、中小企業診断士の資格を取った人はいろーんな人から必ず聞かれる「中小企業診断士とは?」について

様々な局面から一挙に解説していきたいと思います!

これさえ読めば、中小企業診断士の全容を把握できること間違いなし!それでは行ってみよー!

なお、動画でお話もしておりますので、動画が良い方はこちらからご覧ください♪

診断士LABOのチャンネル登録もぜひお願いします♪

中小企業診断士とは?

まずそもそも中小企業診断士とはどのような役割なのでしょうか?

中小企業診断士たちの親玉である、中小企業診断協会は以下のように記載しています。

ここでは中小企業診断士のことを

①「中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家」

②「中小企業と行政・金融機関等を繋ぐパイプ役」

であると書いており

中小企業診断士の仕事を

③「中小企業者が経営資源を確保するための業務」

④「専門知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援等幅広い活動」

と記載されています。

独占業務のない私たちは、「中小企業診断士っていったい何をしているの?」とよく聞かれますが、それぞれの専門分野の中で、上記のことを実施していることが多いです。

例えば私はデジタルマーケティングが専門ですが、

①経営課題(マーケティング上の課題)に対応するための診断・助言をしていますし

②財源確保のために補助金や助成金などの行政施策とつなぐためのパイプ役をしています。

③また経営資源(施策実行可能なベンダー)を確保するための橋渡しをしています。

④デジタルマーケティング知識を活用して、適切な施策の提案と実行のサポートもしています。

恐らく他の士業として分かりづらい点は、専門領域が多岐にわたる点にあると思います。

私の場合は「デジタルマーケティング」という土壌を軸に上記の活動をしていますが、そこが「金融」である人もいれば、「DX」である人もおり、「組織人事」である人もいます。

中小企業診断士は、非常に幅広い業界で活躍をしています。

中小企業診断士の試験制度

中小企業診断士になるためには、以下4つのステップを踏む必要があります。

①一次試験

②二次試験

③口述試験

④実務補習・実務従事

それぞれについて、詳しく説明します・

一次試験とは

一次試験実施の目的から、試験概要、合格基準などを整理します。

★一次試験の目的

協会サイトには以下のように記載されています。

一次試験は、必要な学識(学問上の識見)を有しているかを判定することを目的にしています。

★一次試験の概要

中小企業診断士の一次試験では、2日間かけて、7つの科目で問題が出題されます。

問題はすべて選択式のマーク試験です。

★一次試験の合格基準

一次試験を、以下2つの条件をいずれも満たす必要があります。

条件①総合得点が420点以上であること

条件②全科目で足切り(40点以下)がないこと

つまり仮に7科目合計で500点を取っていても、1科目でも40点以下の科目があれば、不合格となります。

★一次試験の試験科目

合格7科目の試験は、どのような科目があるのでしょうか?

1日目科目

①経済学・経済政策

②財務・会計

③企業経営理論

④運営管理(オペレーション・マネジメント)

2日目科目(暗記3兄弟ともいわれています)

⑤経営法務

⑥経営情報システム

⑦中小企業経営・中小企業政策

1日目科目は、暗記力に加え、思考力や計算力が試されます。

いずれの科目も、専門的すぎる問題の出題は少なく

入門編~中級程度の知識があれば対応できるレベル感です。

比較的学問として確立されており、時流に乗った新しい知識が必要とされる場面は少ないです。

テキストを毎年買いなおさなくても試験範囲は大きくは変わらないイメージです。

2日目科目は、暗記力に加え、一般常識や時事知識の有無が試されます。

1日目科目とは異なり、その時の時流によって問題の傾向が変わっていきます。

例えば中小企業経営・中小企業政策は、毎年中小企業庁から出される「中小企業白書」をベースに作問されます。

様々な中小企業向けの制度について細かい知識を問われますので、毎年の変化を踏まえて最新のテキストを買いなおす必要があります。

★一次試験のまとめ

中小企業診断士一次試験の試験範囲は非常に広くハードルも高いですが、独学・予備校を組み合わせた効率的な勉強方法は比較的確立されています。

以下の動画では独学でやれるか?予備校に頼るべきか?の見分け方を含め細かくお話していますので、良ければぜひご参照ください。

令和6年合格目標の方向けに、一次試験の勉強方法と進め方をご紹介した動画もあります。こちらも併せてご覧ください♪

二次試験とは

二次試験の目的や合格基準、試験科目などについて整理します。

★中小企業診断士二次試験の目的

2つ目のステップである二次試験は、協会サイトでは以下のように紹介されています。

2次試験は、「必要な応用能力を有するかどうかを判定」することを目的に行われています。

★二次試験の概要

中小企業診断士の二次試験では、4つの科目で問題が出題されます。

一転して、すべて記述の試験となります。

二次試験では、1科目につき1社、合計4つの会社について、A4で3~4ページの情報が提示されます。これを「与件文」と呼んでいます。

この「与件文」に対して5問前後の「設問」が出題され、50字~100字前後で回答していくというのが、二次試験の流れになります。

イメージが湧くように、直近の問題の与件文を2段落分掲載してみます。

このように、与件文では、企業の沿革をはじめとし、現在の課題や問題点、その企業特有の強み、外部環境の状況、その企業が将来どうなりたいのか等について、ストーリー形式(?)で記載されています。

この与件文を読み解き、「設問」と言われる問題に解答していきます。こちらもイメージが湧くよう、一部を抜粋します。

上記のように、その企業の強みや弱みは何か?等のSWOT分析を行う能力をベースとし、外部環境や限られた経営資源を踏まえた上で、その企業が進むべき道を助言するような問題が多いです。

そのため、与件文から適切な情報を抜き出してくるだけでなく、診断士としての知識も活用して解答を構成していきます。

★二次試験の合格基準

以下2つの条件をいずれも満たす必要があります。

①合計得点が240点以上であること

②全科目で足切り(40点未満)ないこと

平均60点取れれば合格なので、一次試験と同様、4割の問題は落としても良いことになります。

★二次試験の試験科目

二次試験で出題される4つの科目は以下の通りです。

①事例Ⅰ(組織・人事)

②事例Ⅱ(マーケティング・流通)

③事例Ⅲ(生産・技術)

④事例Ⅳ(財務・会計)

事例Ⅰ~Ⅲは前述したような分析・助言の問題が多いのですが、事例Ⅳについては計算力も試される内容となっています。

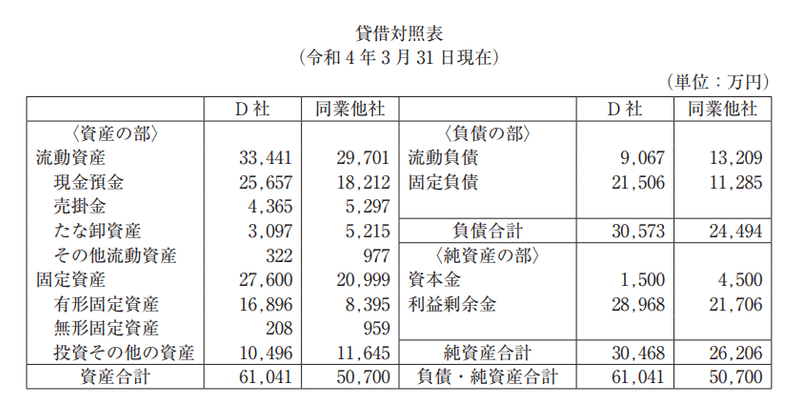

事例Ⅳでは、A4で1ページほどの与件文に加え、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表情報が掲載されます。

助言力を問われる問題は数が少なく、多くは分析・計算能力を問われる内容になります。

代表的な問題は、財務諸表を用いた経営分析です。

★二次試験は正解が発表されない試験

中小企業診断士の二次試験は、公式から正解が発表されません。そのため何が正解で何が不正解なのか、真実は最後までわかりない試験になります。

ただし、試験終了後に各科目で何点を獲得したのかのフィードバックは全員に郵送されてきます。

その結果と「再現答案」と呼ばれる受験生が再現した答案を元に、各予備校や書籍の執筆者が分析を行い、模範解答をそれぞれ提示しています。

最も信頼できるデータは、同友館から出ている「ふぞろいな合格答案分析」という書籍です。こちらはどのキーワードを書いた人がどのような評価であったのかというデータをもとに、統計的な情報を記載しています。

二次試験受験者のほぼ全員が購入する、必須書籍となります。

ふぞろいな合格答案Amazonリンク

★二次試験のまとめ

中小企業診断士の二次試験では、4つの科目に分かれ、実際の企業の状況や環境に合わせ、適切に分析・助言・計算ができるかどうかの応用能力が試されます。

暗記が頼りになる一次試験と比較し、論理的思考力や聞かれたことに素直に答える柔軟さが必要になります。

正解がない試験ですが、勉強方法はある程度確立されておりますので、こちらもご参考ください。

口述試験とは

二次試験に合格すると、中小企業診断士になれる!

…と思いきやそうではなく、実は第三の試験として口述試験が待っております。

★口述試験の概要

口述試験は、二次試験と同じく「必要な応用能力を有するかどうかを判定」するための試験です。ただし、聞かれ方が二次試験のような筆記のテストではなく、対面&口頭となります。

聞かれる内容は二次試験とほとんど変わりません。

二次試験で対象となったA社・B社・C社・D社について、4問ほどの質問がされます。

例えば以下のような質問です。

質問

•事例ⅡのB社において、お菓子の人気が出てきて、かつて取引のあったスーパーマーケットから、お菓子を置きたいという取引要望があった。取引を行う際の留意点に関して答えよ。

※こちらはりほエッティが本番で聞かれた質問です。

上記からもわかるように、二次試験で出題されたA社~D社の背景は、受験生が把握している前提で質問されます。このような質問に対して、中小企業診断士として助言を行うのが口述試験です。

実際の雰囲気や、聞かれた質問内容を詳しく書いておりますので、こちらのnoteをご覧ください。

また、口述試験をほぼ再現した動画もあります。こちらも合わせてご覧ください。

実務補習・実務従事とは

さてさて、口述試験を終えるとついに合格!

ではあるのですが…なんとまだ中小企業診断士にはなれません。

診断士として登録するためには、実務ポイントを15ポイント集める必要があります。

★実務ポイントとは

実務ポイントは、中小企業診断士の実務に15日間従事したということを証明するポイントです。診断・助言を行った先の社長や社員の方に以下のような書式を記載してもらい、ハンコをもらう必要があります。

このような実務に従事することを実務従事と呼んでいます。

また、診断協会は上記のポイントを自力で集めるのが難しい人向けに、「実務補習」という機会も提供しています。

★実務補習とは

診断協会サイトには以下のように記載されています。

実際には、15日間一気に実務補習を実施するパターンと、5日間のパターンの2つのコースがあります。

平日にお休みを取る必要が出てくるので、5日間コースを3回にわけて受講するような人が大半かと思います。

実務補習については以下の動画で説明や感想を述べています。てぃむりんは15日間コース、きむもも・りほエッティは5日間コースを受講しました!(15日コースは相当しんどいそうな…)

このように、試験を受けるだけなく、実際の実務に従事して初めて中小企業診断士として登録が可能になります。

登録までのタイムライン

大抵の場合は、以下のようなスケジュールで進みます。

一次試験…8月

二次試験…10月または11月

口述試験…翌年1月

実務補習・実務従事…3月頃~

実務補習や実務従事を終え、ポイント発行し、登録完了となるのが最速で4月や5月となります。

初めての受験から1年弱で晴れて中小企業診断士となれるのです。長い道のりですね…

★注意点

実は、二次試験の合格発表日から口述試験までは1週間しかありません。

口述試験はかなり急ピッチで対策を進める必要があります。

中小企業診断士試験の合格率

続いて、中小企業診断士試験の合格率についてお話をしていきます。

一次試験の合格率

中小企業診断士一次試験の合格率は、毎年20~40%ほどです。

以下の表を見るとわかるように、試験の合格率は令和に入ってから高まっている傾向にあります。

ここ数年は30%前後を維持しており、過去と比べると比較的通過しやすくなっていると言えます。

余談ですが、申し込み者数も年々増加しています。令和4年は24,000人超が受験をしていますね。

二次試験の合格率

中小企業診断士二次試験の合格率は以下の通りです。

ここ10年ほどは、一次試験とは異なり、試験の合格率は毎年18%~19%とかなり安定しています。

このことから、二次試験は相対評価で毎年上位18%の人が通過できる試験と言われています。

相対評価であるため、二次試験の受験者数が増えるとその分、中小企業診断士となれる合格者も増加します。

令和3年・4年は二次試験の受験者数が多かったため、歴代最高数の1600人ほどの中小企業診断士が爆誕しています。

私たち診断士LABOも、令和3年の試験に合格しています🐻🍑🐥

口述試験の合格率

口述試験の合格率は、ほぼ100%と言われています。

先ほどの統計資料からもわかる通り、口述試験を受験する資格を得た者(二次試験合格者)のほとんど全者が試験合格者となっています。

風邪や病気などで会場に来られなかった人などは不合格となりますが、会場に行けた人は基本的に合格できる試験です。

風の噂では、「口述試験で一言もしゃべれなかった人」や「試験員と喧嘩をした人」は落ちたなどのエピソードは聞いたことがあります(私たちの知り合いではないので噂レベルですが…)

そのため、実質的には二次試験合格≒中小企業診断士になれると考えても差し支えないかと思います。

中小企業診断士になるために必要な勉強時間

必要な勉強時間は、1000時間と言われています。

診断士LABOの3人を例にとると、きむもも・てぃむはおよそ1200時間かけて勉強をし、比較的余裕を持って合格していますので、そこそこ信ぴょう性のある数字と思われます。

ちなみに、合格までに3年かかったりほエッティは、計測していませんがおそらく1500~2000時間ほどは勉強していると思います。

長時間かかっている人もいますので、1,000時間は一般人の最短勉強時間と考えた方が無難かと思います。

ちなみに、一番短い人で200時間の方を知っています(まなび生産性向上のエミリーさんです)

診断士LABOからエミリーさんへインタビューもしていますので、こちらもぜひご覧ください。

まとめ

中小企業診断士の概要や試験制度について紹介してきました。

1000時間以上の勉強が必要となる難易度や負荷の高い試験ですが、合格後は道が大きく開ける資格でもあります。

※りほエッティ・てぃむは診断士資格で独立しました

この記事を見て少しでも中小企業診断士に興味が出ましたら、ぜひ目指してみることをお勧めいたします!

診断士LABOは中小企業診断士を目指す方向けのコンテンツを沢山配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もお願い致します。

それではまた👋🏻👋🏻

診断士LABO🐻りほエッティ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?