楽に解けることを知っても、楽にならないのでは?【正射影ベクトル:北海道大】

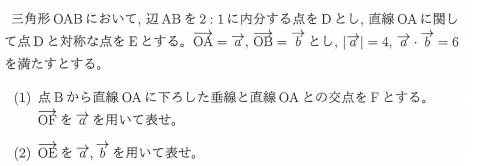

今回は北海道大の問題です。問題はこちら。

(3)は文理で問題が違いますが、扱う(1)(2)は共通です。

今回のテーマは正射影ベクトルです。

塾業界、この正射影ベクトルを扱いたがる先生が多いですね。

問題によっては、スパッと解けるので、爽快感があると思いますし、塾業界的にはお金を取れる解法と見える先生も多いのかなと思います。ウケのいいネタと考えておられるのかもしれません。

自分も業界人の端くれとして、一応は準備してはいますが、あまり推してはいません。

理由は2つあり、

・ひとつは、別に正射影ベクトルを使わなくても解ける場合が多数であること。

・定義なしで使っていいのかという疑問が残ることです。

私は、使いたければ、ちゃんと定義を書くようにと指導しています。

雑に書いてもこの程度の分量の記述が必要だと思います。これを書いた上で、

と出来ますが、定義なしで解く場合は、減点に怯えるリスクを考えると私立の穴埋めや答えだけの問題以外では使わない方がいいのではと常々思っています。

(2)に至っては、正射影ベクトルでも解けるけど・・・というレベルかと。

普通に解いてもこんな感じですね。

高校の先生方は、推している先生と私のような慎重派の先生に分かれるように思います。

正射影ベクトルに限った話ではありませんが、楽に解ける解法を知ってもそんなにメリットはないと思います。

楽に解ける解法自体が、そんなにあるわけではないですし、そもそも楽に解ける解法がある問題は出題する大学の先生が把握しています。ある解法をしっていると、俄然有利になるという問題はいい問題とは言えません。

私は、そんな事情があるのに、こうすれば楽に解けるということで耳目を集めようするのはどうなんだろうと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?