不良中年のアドベンチャーワールド

シゴトしないで、アソビたい!

毎日決まった時間にシゴトなんかしなくても、ご飯くらい食べられればそれでいい。

天気が良かったら、アソビに出かけてもいいじゃないか?

自分を抑え込んで、やりたいことをしないなんて、自分の人生を捨てているんじゃないか?

自分を解き放つ生き方。

みんなできるはずのにやらないぬのはなぜか?

世の中のおじさんたち!

今からでも遅くはないぜ!

さぁ、出かけよう!

不良中年のアドベンチャーワールドへ。

8月30日 「出発」

ついにこの日がやってきた!

秋の大ナマケ月間。

ここ2週間ほど家出の準備に余念がなく、何して遊ぼうか?

どこへ行こうか?

去年行きそびれたあの島に行こうか?

あの辺りの川で釣りはできるのか?

どこに無料のキャンプ場があり、どこに格安のライダーハウスがあるのか?

そんなことばかり考えながら、仕事中も心ここに在らずの状態が続いたが、私の人生においては仕事よりも旅の方が大事なのだから仕方あるまい。

子供の頃から見知らぬ場所を目指すことが、何よりも大好きだった私は、周囲の子どもたちが近所の子どもたちと遊ぶことに飽き足らず、なるべく遠いところに住んでいる友達と仲良くなる傾向があった。

自転車にまたがると、黙々とペダルを漕いで、流れる風景が視界に飛び込んでくることに恍惚とし、いつの間にか36キロも離れている婆ちゃんの家に行ってしまうことだってあった。

もちろん、小学3年生の子供が一人で自転車でやってくるとは露ほどにも思っていなかったであろう婆ちゃんは腰を抜かすくらいに驚いたであろう。

その後、どうやって家に帰ったのか全く記憶に残っていないところからすると、おそらく疲れて寝てしまったところを親か叔父が送り届けてくれたのであろうか、全くもって人騒がせな子どもだったのであろう。

大人になって、しばらくは遠くへ遠くへ行ってしまうことは無くなったが、その代わり趣味の釣りが高じて家に帰らなくなった。

仕事が終わると、そそくさと釣りの準備をして海や川に車を走らせる。

当時乗っていた車の中には所狭しと釣竿がロットホルダーに並べられ、タックルボックスにはいくつあったのか見当もつかないが、いつでもどんなターゲットの魚でも釣れるように、全ての釣り道具が車の中に収まっていた。

一度、それらの釣り道具を全部合わせたらいくらくらいになるのだろうと大雑把に計算したことがあったが、150万円は下らない数字になり我ながら呆れ返った。

そんな他人から見ると荒れた生活だったわけだが、この性分だけは他人からとやかく言われようがおいそれと治るものではなかった。

子供の頃には通知表に毎回「落ち着きがない!」と先生の評価が記されていたけれども、当の本人は何が落ち着いていないのか皆目見当がつかなかったことだけは間違いない。

それを見て、親がどう思っていたのか、親から何か言われた記憶もないのだが、単に忘れてしまっただけなのか、親があえて何も言わなかっただけなのか、一度聞いてみたい気もする。

そんな生粋の多動性な性質の私が今回も相棒のバイクを駆って北海道に向かう。

幸先がいいではないか!?

自称晴れ男の不良中年、あまり雨に降られることがないのだが、今回はどうも大当たりのようで、敦賀市内で食事をしていたら雨が降り出し、早めにフェリーターミナルに到着した後、雷鳴が暗闇の日本海に轟き、閃光はいよいよ激しくなり、叩きつけるような大きな雨粒は港のアスファルトの表面で砕け散るかのように照明のライトに照らし出されている。

ちなみに晴れ男(女)と雨男(女)、最近ではもっと性別が細分化されグラデーションのように認識されているので男か女かと言う表現もどこかしっくりこない気もするが、この違いなんだと思うだろうか?

※ここでは便宜上、晴れ人間と雨人間ということにしよう。

天気なんてものは、地域によって晴れも雨も曇りも同じ確率で発生するとは言わないけれども、人によって晴れたり雨が降ったり偏った天気になったりということは有り得ないのだ。

みんな、同じ確率で晴れになったり雨が降ったりするはずである。

では、何が違うのか?

晴れ人間は晴れている時に行動した記憶を強く抱き、雨が降っていた記憶は忘れてしまいやすい傾向が強い。

一方、雨人間は雨が降っている時に行動した記憶を強く残し、晴れている時のことはなぜか都合よく忘れてしまっているのだ。

おそらく性格の違いによるもので、ポジティブな思考になりやすい人は晴れ人間になり、ネガティブな思考に陥りやすい人は雨人間になると言うのが正解のようだ。

だから、物は考えようで晴れの記憶を残した方が幸福感は強いと言うことになる。

幸せというのはそういうもので、考え方次第でなんとでもなるというのが、私の印象である。

こんな土砂降りの日の出発を嘆くのか、こういう大荒れの時に出発できるなんてそう巡り合えるものではないとワクワクしてみるのかで、同じ嵐の日の出発であっても捉え方ひとつで苦痛は快楽へと変化させられるのだ。

8月31日 「船上にて、北海道上陸」

船の中は至って快適ではあるのだが、一つ多動性人間にとって大きな問題がある。

それは暇すぎるということだ。

船内は一応Wi-Fiも完備されているが、残念ながらそれは陸地の携帯電話回線が使える時と言う条件が付いてくる。

洋上を走る船はいつも陸地から同じ距離を保っているわけではないので、電波が届かなくなると言うことが20時間のうち半分以上は起こりうるわけだ。

戦禍に襲われているウクライナにおいて社会資本が大きく損傷しているにも関わらず、ウクライナ全土でインターネットが使えているのは、あのテスラ・モーターズが打ち上げている人工衛星からの回線を提供しているからにほかならない。

おそらく数年以内に地球規模でこれらの回線を利用できるようになるだろうが、そうすれば少なくともフェリーの中で暇を持て余すことも少なくなるのではないだろうか。

しかしながら、何もすることがない!と嘆いて苦痛を感じているよりも、普段の生活の中で「何もしない」ということがほとんどない貴重な時間であると感じる方がいいとは思わないか?

寝ている時以外は何かしら身体を動かし、口を動かし、頭を働かせ、飯を食い、誰かと話し、仕事をしたりしている。

これが身に染みてしまっているからこそ、つい「何することがない!」と口にしてしまうのだ。

だから、こんな時こそ「何もしない」を楽しんではどうだろうか?

ただただ海を眺めながら、 椅子に座ってボーッとしてみる。これは瞑想に近い。マインドフルネスではないか。

何も考えないということは無理にしても、ほぼ何もしない。

途中で眠くなったら居眠りしてもいい。

ただボーッとした時間を過ごすことで、普段忘れかけていた感覚を取り戻すことができるのだ。

洋上瞑想だ!

海風に晒されながら、船の中の露天風呂で瞑想なんて贅沢すぎる。

贅沢なんてものは、お金があるなしで決まるものではない。

気の持ちよう、考え方次第でいくらでも贅沢な気分に浸れるというのが私の持論である。

人間はこういった贅沢な感覚や幸福感を、何かとの比較の中で創造できる動物なのである。

普段置かれている自分の状況が例えば劣悪な環境だったりした場合、ほんのちょっとだけ快適な環境に身を置いた時に幸福感を感じる。

普段よりちょっとだけ美味しいものを食べた時に感動が生まれたりする。カップラーメンだって毎日食べていれば飽きてしまうが、たまに食べると旨いと感じるのと似ている。

ただし、人間にはホメオスタシス(恒常性)を求める傾向があるにもかかわらず、飽きっぽいという厄介な性質もある。

毎日、贅沢な生活をしてても、やはりいつかは飽きがきたり、不平不満を口にするようになるのだ。

だから、時々真逆の環境を作り出す必要があるのだ。

いわゆる非日常というやつだ。

これを時折、生活に織り交ぜてやることで幸福感を享受できる。

不良中年にとっての非日常というのは旅や釣りやキャンプなのかもしれない。

厄介極まりないね、人間って動物は。

寝たり、起きたり、本を読んだり、風呂に入ったり、そしてまた寝たり、腹が減ればカップラーメンを啜ったり、音楽聴いたり、ダウンロードしてきた映画を観たり、そしてベットで瞑想。

山形県沖を進み始めた頃から雨がまた降り出し、津軽海峡に入る頃には船窓からでもわかるくらいに強い雨が降っている。

ようやく携帯の電波が通じるようになり、天気予報を確認すると、午後8時半くらいの苫小牧は土砂降り。

果たして案の定、苫小牧はかなりの雨で完全防備で雨の中を白老町のホステルandカフェバーHAKUへと向かう。

なかなか素敵なデザインのホステルで、安宿と呼ぶことが憚られるくらい居心地は良い。

今晩はここでゆっくり休んで、明日からの北海道ツーリングを楽しみたい。

9月1日 「白老からスタート」

白老町のホステルHAKUを出発し、まずは朝ごはん。

北海道といえばセイコーマート、通称セコマというコンビニがある。

北海道全土、どんな田舎の行政区でさえも必ずセイコーマートは存在する。最近では高齢化、人口現状によってあのAコープでさえも運営維持できなくなって閉店してしまっているにも関わらず、セイコーマートが地域の生活を維持する重要な社会資本となっている。

なにせ北海道の面積は九州の2倍以上、東北6県の1.25倍。行政区の数は平成の大合併以降であっても179行政区もある。

その中でセイコーマートがない行政区はたったの4つ。

とにかくセコマはすごいという話。

ここの「大きなおにぎり」シリーズは店内調理であったかおにぎりを食べられる。

おにぎりの握り具合、絶妙なんだけど各店同じレベルでこれを実現しているところがスゴイ。

安くてうまくて、幸せになる瞬間。

ちなみにパンも北海道ならではのパンもあったりして、ほぼツーリング中はセコマだけで生活できる。

9時にオープンするウポポイ民族共生空間。

この大きな施設は1997年5月に、北海道旧土人保護法に変わる、いわゆるアイヌ新法の公布を受けて作られた施設。

先住民族アイヌの文化や歴史を理解するためのものとされている。

この施設に関しては、さまざまな批判的や意見もある。

「そもそも日本は単一民族であり、先住民族はいない」とするかなり右寄りの意見。

「江戸時代から明治政府の政策により虐げられ、差別されてきたという事実があまり反映されていない」とする左寄りの意見。

左右両方からいろんな意見があることも事実だが、目を背けてはいけない現在でもある民族的な差別は確実にあるということだ。

単一民族という優生学的な思想には加担する気にはなれないが、なぜ差別が生まれるのか?という思考は止めてはならないのだ。

アイヌ民族に対してだけではなく、外国人排斥にしろ、被差別部落の人たちにしろ、日本にも確実に差別は存在するし、世界に目を向ければミャンマーやバングラデシュ、タイにおけるイスラム少数民族ロヒンギャやヨーロッパ各地の北インド発祥の移動民族ロマ、あるいはユダヤ民族、アフリカ系黒人などの差別がいまなお大きな問題として存在し、被差別民族の人たちは貧困や迫害に喘いでいる。

根本的にはマイノリティかマジョリティかによって差別したりされたりするわけで、たまたまマジョリティだから立場が強いことを利用して差別を助長しているに過ぎない。

差別を目にした時、言いようのない居心地の悪さを感じてしまう。

今日の目的地は襟裳岬。

岬の先端に立ったからといってどうってことはないのだが、人はなぜか岬や半島の先端を目指したがる。

山の頂上もそうだが、飛び出している先っちょが好きなのかもしれない。

別にここで森進一の「襟裳岬」を絶唱してみたいわけではないが、改めて歌詞を読み直してみるとこれは演歌じゃないんだね。

内容からするとフォークソングじゃないか?と思いつつ、作詞作曲を見ると作詞:岡本おさみ、作曲:吉田拓郎となっている。当時、黄金コンビと呼ばれていた二人らしい。

その曲を森進一に提供し、ヒットしたのだとか。

その襟裳岬を目指して走っていたのだが、これがまたかなり遠い。

200キロちょっとの距離を一般道で約4時間半程度。

そこから更に目指すキャンプ場はその先。、途中で道を間違えて、大幅に時間をロスしたものだからどうでもよくなって、襟裳岬手前のキャンプ場で妥協。

海が目の前の芝生と炊事場とトイレだけの質素な「親子岩ふれ愛ビーチキャンプ場」に今夜の夜営は決定。600円也。

ここに来る途中、サラブレッドを放牧している牧場が道沿いに並んでいる。

あのシンボリルドルフを産んだシンボリ牧場もあった。競馬に詳しくないので、どんな馬がいるのかよくわからないが、母馬からお乳を飲ませてもらっている仔馬、子供の耳の後ろを毛繕いしてやっている風景など、なんとものんびりとしていて愛くるしい眼につい見惚れてしまう。

テント設営を終え、ようやくコーヒーがゆっくり飲めるぞ!と荷物の中から鍋や大野から持ってきた名水、コーヒー豆、ミル、エアロプレス、カップ、ガスボンベを取り出してみて、はたと何か足りないことに気づく。

お湯を沸かすのに肝心要のバーナーがない!

頭の中をかき回す!記憶の片鱗を探し回る!

「えーっと、えーっと、ん?あれ?ちょっと待て!」

確か荷造りをするためにメモにはバーナーと書き込んであったし、そこにチェックもしたはずだ。

それなのになぜない?

その時フラッシュの光が頭の中の全てを真っ白にしたかと思うと、果たして思い出した。

息子のパッキングを手伝っている時に、オレに聞いたんだ。

「バーナーはどれ使えばいいの?」

その時オレは何を勘違いしたのか、

「あー、、バーナーね。オレの荷物の中に入れてしまったわ。ちょっと待ってて。出してくるから。」と言ったのだった。

オレは自分の荷物の中に自分用のバーナーと息子の分のバーナーまで一緒に入れたんだと勘違いしていた。

もう後の祭りである。

息子は今日の午後8時半に一足遅れで北海道入り。

合流するのは9月3日。

それまで今日買ったジンギスカンも焼けず、コーヒーも飲めない。

はーい、今日のキャンプ終わったぁ〜♪

ダメなら諦めるしかない!

ウジウジ悩むのは時間の無駄である。いまある道具では焚き火もできないわけで、夜もセコマにお世話になります。

大袈裟ではなく、セコマはオレの生命線なのだ。

小雨がパラパラ降り出すテントの下で食べるセコマのカツ丼。

あなた!一度食べてごらんなさい。地獄に仏を体験できます。

9月2日 「様似〜襟裳岬〜本別」

キャンプはいつもよりも寝覚めが気持ちいい。

外が寒くても、やはり思わず声が出る。

「あぁ、よく寝た!」

テントのファスナーを開けると外は絶景が迎えてくれた。

完璧だ!

風もまだ凪いでいる。

降り注ぐ太陽に煌めくのは芝生の上の夜露の水滴。

雨が降らずとも多くの植物が枯れずにいられるのは、この降り注ぐ夜露のおかげなのだろうか?

朝ごはんは昨日セコマで購入した「ちくわパン」。数年前の冬にルスツで仕事をしていた時に同僚から教えてもらって病みつきになったパンである。

ちくわとパンの組み合わせ、考えつくようで考えつかない。しかも、バリエーションがあってちくわの中にカマンベールチーズが入っていたり、マヨネーズが入ったものがある。

ガブリとひと口噛むとソフトなパンの食感からちくわの弾力のある食感に変化する。これがなんとも言えない妙味というにふさわしい。

バーナーもなく楽しみにしていたコーヒーさえ飲めないチープな食事だが、北海道を満喫している観点から言えば満点である。

テントを片づけ終わり、そろそろ出発しようかなと思っていたら、キャンプ場のや公園の管理のおじさんに声をかけられた。

最近のお天気の話、燃料の高騰で漁師さんも儲からないという話、コロナ禍で少なくなっていたお客さんが少しだけ戻ってきたという話。

どうってことない話だが、人の良さそうな笑顔に癒される。

記念撮影しておけばよかったな。

1時間ほど走ると襟裳岬。

先っちょである。

噂に違わず風が強い。いつでも10メートルは吹いていそうな感じだ。

森進一を口ずさみながら、断崖の先端に立つ。

背後から続く日高連峰が襟裳岬の先端に向かって海中に没しているのである。

ここから昆布漁真っ盛り、海岸沿いの砂利浜にきれいに並べられた昆布を眺めながら北上していくと、国道336号はえりも黄金道路と呼ばれ、断崖の中を穿って作られた黄金トンネルは道内最長の4941mの長いトンネル。

外気温とは10℃くらい低いのでは?と思える寒さ。

途中、空腹でたまらなくなり、菊池ファーム直営のkikuchi farm cafeで腹ごしらえ。

お肉もうまいし、パンもゆうゆう舎のミルク食パンを使い甘い味わいで美味しい。

目的地のキャンプ場まではあと2時間半程度。

とにかく信号が街中を通る時以外は信号がなく、真っ直ぐな道、時折緩やかにカーブし、多少のアップダウンを繰り返して、延々と走り続けるのでかなり眠くなることが多い。

こんな時は我慢せず、駐車スペースやコンビニ、それがなければ道路脇でもいいので、アスファルトにマットを敷いて寝てしまうのだ。

たまに「大丈夫ですか?」と親切に起こしてくださる方もいらっしゃいますが、大抵10分ほどの仮眠でスッキリする。

人目?気になる?

それはまだまだ若い証拠かも?不良中年になれば、こんなことくらい平気になれるんです。

オバさん化していると言っても間違いではない。オジさんではなくて、オバさん!

山越えしたら、突然目の前に本別の街が見えてきた。

北海道らしい景色。

ここ、本別公園静山キャンプ村は無料のキャンプ場にも関わらず、コインシャワーもありとても整備されている。

多分明日もここにいるかなぁ。

9月3日〜4日 「本別〜帯広〜阿寒町」

今日はかなりのんびりと朝寝坊して、朝ごはんも食べずに読書三昧。

森の中のキャンプ場なのでさほど日差しも暑くなく、もちろん空気も冷涼なので気持ちいいことこの上ない。

強いて不満?を言うなら、コーヒーを淹れるためのバーナーがないということぐらいか。

今日は土曜日らしく、朝からたくさんの家族がテントを設営している。

設営に慣れていなくてモタモタしながら試行錯誤している家族。子供たちは手伝わずに遊びまわっていて、お父さんだけが必死にテントしている家族。もちろんちゃんとベグ打ちを手伝っている子供もいる。

それにしてもすごいキャンプブームだよね。

完全にコロナ禍の影響を受けている人たちが、そのストレスの発散の場所をキャンプに求めたのかもしれない。

それに長引くデフレのために給料もずっと横ばい、もしくは下がっていることも手伝っているに違いない。

これまでにも何度かキャンプブームというものがこの日本であったわけだが、どちらも家族でキャンプを楽しむというスタイルは大きく変わらない。特に1990年代のキャンプ愛好者の中心は団塊の世代?の人たちが40歳前後に子供連れで楽しんでいる。

対して昨今のブームの中心にはその子供たち、つまり団塊ジュニアと呼ばれている人たちがいる。

当時はインターネットがない、あるいはほんの黎明期であったので、あまり情報も拡散されず、そのうち収束してしまったが、時代は変わりキャンプに関する情報は至るところで手に入れらる。芸能人の多くがYouTubeなど動画サイトで発信していることも影響しているだろう。

こういう爆発的なブームになると、その需要に応えるべくさまざまな企業が参入してくる。

当然、種々雑多なキャンプ用品が市場に投入され、それを販売する店舗も実店舗、ネット店舗問わずに溢れかえる。

グランピングなどといって、それこそデカいテントを設営し、椅子やテーブルのみならず、家の台所をそのまま外に持ち出してみました、みたいなものも見かける。

否定はしないが、それこそアウトドアって必要最小限の道具で調理し、決して快適ではないようなところで薄いマットに寝転がり、乏しい灯りで食事をしたりすることの方が非日常なのではないか?と思ってしまう。

「あ、これぐらいでも充分生活できるよね」って感じられるから、日常に戻った時に便利さを享受できるのにね。

いろんな人がいるからこそ、経済も回るんだろうが。

お昼目掛けて帯広まで1時間バイクを走らせる。

帯広で豚丼を食べるためだ。

豚丼のお店といってもたくさんの人気店がえる。

その中で今日は「豚丼のとん田」、人気店である。

店に着くと、すでに満席らしく、駐車所に入れない車が路上に並んでいるし、店の中にも人がわんさかといるのが窺える。

順番待ちのリストにも何組待てばいいのかわからないくらい、2ページ目まで名前が埋まっている。

豚ロース、豚バラ、豚ヒレ、どれも定食で880円。

甘辛いタレと相まって、ご飯がいつもに増して美味しく感じる。

甘辛い味って我々が美味しく感じるんだよね。

以前、農家のおばちゃんが言っていたことを思い出した。

「とにかく甘辛く味付けすれば、なんでも美味しくなる」

名言だよ。

白飯には甘辛い味が一番。

キャンプ場に戻ってから、約1時間遅れで次男くんが到着!

待ちに待ったバーナーである。

次男くんを待っていたというよりも、お湯を沸かすバーナーを心待ちにしていたという訳だ。

次男くんがテントを設営している間にコーヒーの準備。

ついにコーヒーが淹れられる。

今回、このキャンプ場に宿泊したのには理由がある。

本日9月3日から本別きらめきタウンフェスティバルが始まり、午後7:30からは東十勝花火大会が開催されるからなのだ。

規模の大きな花火大会はないにしろ、旅先で花火を楽しむのも一興だと思ったので、ここで次男くんと合流した訳である。

会場に行ってみると、観客席と打ち上げ場所はほんの100メートルしか離れていないので3尺玉のような大きな花火でなくても、ほぼ頭上に打ち上げられるので、空気を切り裂くような腹の奥に響くような振動と迫力のある目の前に炸裂する光が、心から感動の渦を巻き起こし、拍手喝采になる。

しかし、花火が終わってからは一斉に帰ろうとする人たちで駐車場がごった返す訳だが、驚くほどマナーが悪いことにとても残念な思いがした。

直進しようとする車列に両脇から車が割り込もうとする場合、一台ずつ交互に譲り合って合流していくのが当たり前なんだと思っていたが、今回見たのは割り込ませないためにわざとアクセルを踏むのだ。

それが一台だけだったら、そんな奴もおるか!くらいで済ませてしまうが、次の車もその次の車もアクセルをふかして前を詰めようとするので、北海道ってこんなのが当たり前なのか?と驚きを隠せなかった。

北海道は信号もなく、一般道であっても市街地以外は80〜100km/h出すのが当たり前で、しかも信号もないので、自分のペースを乱されたりすると窓を開けて罵倒、煽り、無理な追い越しなどで相手を威嚇したりするのだそうだ。

こればっかりは残念だよね。

さらに残念なことに、キャンプ場に戻ると近くのテントの数組が22時を過ぎているのに、まだ騒がしくしている。

全く眠れそうにないので、イヤフォンをして音楽を聴きながら眠りについたのだけど、彼らに対しての周囲の怒りたるや相当なものであったろう。

朝方、朝食を食べながら次男くんとその話になった。

「そうなんだよぉ、マジでテントに火をつけてやろうかと考えたわ。」

「あは、、オレも同じこと考えていたわ。」とオレ。

放火魔親子だ。

キャンプ場をあとにして、道東エリアでは有名なカレー屋さんインディアンでランチ。

ドロリとしたルーだが、とても滑らかで粉っぽさはない。柔らかいほんのりとした甘さが口に残り、口の中に旨味が広がる感じ。

今晩は友人の日下さんと合流するために阿寒町のゲストハウス コケコッコーに宿泊。

明日は彼と一緒にトラウトフィッシングの予定。

9月5日 「阿寒町〜上士幌」

昨日、宿に着く直前に取り回していたバイクが倒れそうになってグッと堪えていた時に、どうやら右手首を痛めたらしい。

今朝になってかなり激痛。

遊びで怪我をするのは、自分の責任内で起こったことなので全く気にならない。

いつも言っていることだけど、「仕事で死ぬのは嫌だけど、遊びで死ぬのならそれは仕方のないこと。むしろ理想的な死に方だ」と本気で思っている。

「仕事は本気でやれ!命をかけて取り組め!」なんて輩がいるけれども、ああ言う連中の言葉は信用しないことにしている。

個々人が本気で仕事が面白くて、命をかけてもいいと思っている分にはなんの問題もないが、それを他人に押し付けてしまうのは、明らかに間違い。

もし、そんな上司が会社にいたら、そんな会社はとっとと辞めて差し支えない。時間の無駄だ!

今年は北海道もかなり雨が多くて、各河川が泥濁りだったり、水かさが減らない状態が続いているようだ。

帯広の釣具屋さんAngler’s shop Wild Troutで聞いた話によると、源流部が湖かダム湖の川を探すと川が濁っていないよ教えてくれた。

ここのご主人、とても気さくな方でいろんな情報を教えてくれる。店に入るなり、「はい、お茶どうぞ」と缶のお茶を一本くれた。小さなショップだが、本当の釣り好きにはたまらないお店という感じ。

午前中から釣りを始める予定だったけど、目当ての川に行ってみたらかなり水量があって、川を上流に向かって釣り上がることがかなり難しそうだったので、日下さんの提案で別の川へ。

塩幌川までまた車とバイク2台を走らせて行ってみたが、残念ながらここもかなりの水量があり先行者もいたので、またもや移動。

辿り着いたのは足寄町の美里別川。ところがいるべきポイントにルアーをキャストしても魚が出てこない。流れの中にもお留守のようで、岸際ギリギリにピンポイントにルアーを入れていくと、20センチちょいくらいのニジマスが3匹釣れた。

今夜のキャンプ場は上士幌町。

テント設営の時間も考慮して午後3時に竿を仕舞う。

キャンプ場に着くと、細かい霧雨が降り始め、周囲も薄暗く景色がぼやけ始めてきたので、急いでテントを設営する。

その間、藪蚊がわんさかと周囲を飛び交い、奇襲攻撃をいつ仕掛けようか虎視眈々とオレを狙っているのだが、とにかくずっと体を動かし続け付け入る隙を与えないようにしていた。

しかし、しゃがんでペグ打ちをしている時に首の後ろを攻撃してきやがった。蚊が大きいからか、刺すとチクっとした痛みを感じるので咄嗟に手で首の後ろを叩くと圧死状態の蚊が手のひらにへばりついていた。

手のない牛や馬ならなんとか美味しく血を頂くことができるだろうが、痛みを感じさせるくらいの刺し方では人間ならばすぐに反応されてしまい潰されてしまうのがオチだぜ!

藪蚊くんの生存戦略としては、人間を襲ってはいけないが正解である。

明日はキャンプ場目の前の音更川で少し釣りをしよう。

そこからどこへ向かうか、思案のしどころだ。

9月6日 「上士幌でお籠り」

5時過ぎに目が覚める。

だいたい外が白んでくると目が覚めてしまうのは、歳のせいもあるだろうがそればかりではない。

人間は寝ている時であっても外の光を感じるようにできていて、セロトニンの分泌などと大きく影響している。

遮光カーテンを引いていたりすると、外が明るくなっても部屋の中は真っ暗なままなので、カラダは夜のまま。このまま寝続けてしまうと、起きた時に目覚めがとにかく悪くなる。

北欧などでは冬場はほとんど一日中暗いので、セロトニンの分泌が不足して、いわゆる「冬季うつ」になってしまう。だから、彼らはそれを防ぐために太陽光線と同じ波長のライトを浴びるようにしている。

かく言うオレもサラリーマン時代には極度の不眠症になってしまい、鬱々とした黒歴史とも言うべき時期を過ごしたことがあるが、太陽の光を浴びることで、抑鬱状態から解放されることも体験的に会得できたことである。

霧が晴れない中、ちょっとだけ目の前の音更川で釣りをしてみようと釣り道具を準備し、川に入れる支度をする。

初めての川なのでどこから入るのかもわからず、手探りで背丈以上の草が生い茂る中を藪漕ぎして川に降りる。

こんなところでヒグマに出会いたくはないと思うと、思わず知れず鼻歌が口をついて出る。

ここ最近の北海道の河川はどこも水量が多いので、上流に向かって移動するのにもなかなか手強い。

少しずつ移動しながら、ルアーをキャストしていく。

今日も流れの中にはほとんど生体反応を感じることができない。

昨日と同様に岸際ギリギリにルアーを落としていくと、小さいながらもニジマスが数匹だけルアーを咥えてくれたけれども、魚の体には指一本触れずにそのままリリース。

霧雨程度ではあるが、またもや降り始めたのと空腹を覚えてきたのでテントに戻る。

この霧雨、午前中で降り止むのかと思いきや、ずっと降り続き、今日は結局近くの温泉で温まってきたのと、溜まった洗濯をコインランドリーでしてきただけの【ほぼ1日お籠りの日】だった。

セコマで買ってきたジンギスカンともやしミックスで「インチキジンギスカン」でも食らって寝てしまおう。

鍋に胡麻油を敷き、もやしミックスの半量を載せる。その上に味付けラムをほぐし入れ、さらに残りのもやしミックス。

あとは蓋をして中火で約5分。

明日は晴れるかな?

霧多布まで走る予定。

9月7日 「上士幌〜霧多布岬」

6時ごろに目が覚めると、多少の薄い霧は残っていたものの、明らかに昨日とは違う空に青みが差している。

ようやく気持ちよく走れる。のんびりMiles Davisのカッチョえトランペットを聞きながらの朝食。セコマのパンなんだけど、挽き立てのコーヒーと共にいただけば、もう贅沢の極みなのである。

テントを片付け、日差しの暑さで汗だくになりながらも、ようやく出発。

まずは釧路へと向かう。

ナイタイ高原に広がる雄大なトウモロコシ畑や牧草地の中を突っ切る真っ直ぐな道。

どこかのバイク雑誌の表紙と言っても、誰も疑わないだろう。

釧路に立ち寄ったのには、二つの理由がある。

一つはランカーズ釧路という釣具屋さんでルアーと情報を仕入れるため。

知床方面に行くと告げたら、山の中に入らずとも国道沿いの小さな河川でもオショロコマなら釣れるとのこと。

オショロコマとはイワナの仲間で、カラフトイワナとも呼ばれていて、本州に棲むヤマトイワナやニッコウイワナよりも寒冷地に適応した種。絶滅危惧種II類に指定されている希少な魚。

それをおいそれと釣ってしまっていいものかと訝しむ方もいらっしゃるであろうが、私は基本的にキャッチ&リリーススタイルなので、釣れたとしてもダメージを極力与えないで逃してしまう。

いわゆるこの「ブツ持ち」と呼ばれる、魚を手で持って「どんなもんじゃい!」的な自己主張もとんとしなくなった。

昔はね、どれだけ大きい魚を釣ったとか、どれだけたくさん釣ったとか、誰それよりもうまいとか、いま思えばくだらない競争の中にいたことは確かで気恥ずかしいくらいなのだが、もはや釣りは狩猟でもなく、生活のためでもなく、ゲームフィッシングといえども勝ち負けでもなく、強いて言うなら自分が自然の中でどれだけ楽しんだか、自然を慈しんだかだけなのだ。

だから、過去は過去として反省し、いまは釣れても釣れなくても自然を満喫することだけなのだ。

もう一つの目的は、そろそろキャンプ地で飲むコーヒー豆を仕入れなくてはいけなくなってきたので、コーヒーの焙煎屋さんに行ってみようと思ったのだ。

今回お邪魔してみた焙煎屋さんは舟木珈琲さん。

Googleマップで見てみると、【舟木米穀店/舟木コーヒー】と出てくる。

写真を見ても、看板はお米屋さんだ。

こういうの、気になるんだよねぇ。つい、そそられるというかね。

恐る恐る店の中に入ってみると、レジの左側の奥には確かにお米屋さんである証拠に北海道産のゆめぴりか、ななつぼし、ふっくりんこなどの袋詰めされたお米が積み上げてある。

店の右側の棚には数種類のコーヒー豆とドリップパックが陳列してあり、なるほどコーヒー豆を販売しているようだ。

オレと入れ替わりに店から出てきた女性は手にコーヒーを入れた紙コップを持っていたので、テイクアウトもできるようだ。

どうやら米穀店はお父さんが主に担当し、息子さん夫婦がコーヒーの焙煎を始めて販売するようになった模様。

人の良さそうなお父さんが「バイクで来たんですか?」と尋ねてくれたので、そこから話に花が咲き、福井に行った時の話、舟木酒造ってあるよね、うちは曹洞宗なんだけど永平寺には行ったことないという話、サケ釣りにハマったという話、オショロコマの話、美味しい魚の話、ニシンの刺身の話、花咲蟹の話などなど。

お店で販売している商品というのは、美味しさや品質だけではその価値を語れないのだとつくづく思った。

そのお店の人がつくる雰囲気が商品やサービスに命を吹き込むのだ。

その点でこのお店は100点なのだ。実際にこのお店の評価点は非常に高い。

そこからさらにバイクを走られること1時間。

厚岸に到着。

JR花咲線厚岸駅前にかき飯の駅弁を売る店がある。その名も「厚岸駅前 氏家待合所」。

現在は店内での飲食はできずテイクアウトのみのようだ。

そして、ここで駅に到着する列車を待ちながら、暖かいかき飯の駅弁を食べていたのだろうか?それを想像するだけで、何か心が温まる。

注文を受けてから作ってくれるので、ほんのり温か。そのお弁当を持って、霧多布岬の展望スポットで遅いお昼ご飯にした。

ぷっくらとした牡蠣、あさり、バイ貝を煮込んだものが炊き込んだご飯の上に載っかっている。

いい景色の中で牡蠣とご飯を頬張る。

厚岸最高!

霧多布岬は浜中湾と琵琶瀬湾を区切るように切り立った岬である。

展望スポットから見える景色は、霧多布湿原と太平洋。岬の先端付近は草原のようになっていて、かなり風光明媚な場所である。

今晩宿泊するキャンプ場も岬の切り立った崖の上に位置し、とても美しい場所。

夕日が丘の向こうに沈みかける。

近くに温泉もあり、ロケーションは抜群である。

それで無料だというのであるから、北海道は懐が深い。

ちなみに浜中町はルパン三世の作者モンキーパンチの出身地でもあり、ルパン三世グッズがあちこちで販売されているようだ。

月夜の海もフジコちゃん同様に美しい。

9月8日 「霧多布岬〜標津」

夜明け前に空が白み始めた頃目が覚めたので、霧多布岬の展望スポットからの日の出を観ようと散歩がてら、岬の尾根づたいに緩やかにカーブする道を歩く。

まだ、キャンプ場は寝静まったままで、物音を立てずに歩く。

刻々と色が変化する光とそれを映し出す雲や空気中の水蒸気。

いよいよ太陽が雲間から顔を出す直前には、雲が神々しい黄金色の光を放つ。その美しさにしばし我を忘れ、大自然の中に我が身を解き放っているかのような瞬間を味わうのであった。

東広島からスクーターでやってきたという若者と別れを告げ、今日も日中は28度くらいまで気温が上がるという予報。

もう、こうなってくると安全面を考慮して革のジャケットを持ってきたけれども、とても着ていられる気温ではなく、安全よりも快適性に重きを置いてしまう。

途中、風蓮湖で休憩を挟み、根室市内を通り過ぎて、一路納沙布岬へと向かう。

本土において一番日の出が早い!街みたいやことが書いてある。

しかし、これはちょっと間違い。

例えば本土において、初日の出の時間が最も早いのは千葉県の犬吠埼。

もちろん納沙布岬の方が東にあるのだが、冬においては南東にあるほど日の出の時間が早くなる。これは地軸の傾きに原因がある。

しかし、2月から11月にかけては納沙布岬の方が早いのは間違いない。

その納沙布岬の先端にある鈴木食堂。ここはサンマ丼で有名なのだが、生のサンマを食べるのは初めてなのでここは行っとくべきでしょ。

そのあと景色の良さそうな道を走ろうと思っていたのだが、多分撮影した動画や写真が勝手にiCloudにアップされていのと、ナビ代わりにGoogleマップを使っていたためにあっという間に契約ギガを消費してしまい、仕方なくオフラインの地図で移動していたら、いつの間にか道を間違えあらぬ場所にいることに気づく。

これでは知床のキャンプ場に着くまでには随分と時間がかかってしまうので、今晩は標津町のキャンプ場に決定。

この辺りが行き当たりばっ旅のいいところ。すぐに予定を変更できる。

ここ、しべつ海の公園オートキャンプ場は1泊310円+清掃協力金210円で宿泊できる。管理棟近くはWi-Fiも使える。

9月9日 「標津町でのんびり」

目が覚めたのは、世間様では仕事を始めようとする8時半頃。

どうにも身体が疲れているというか、だるさが残って動く気がしない。

遊んでいるからといって、こんな日もある。真面目に働いている人から見たら、随分ふざけた話なのだろうが。

とにかく今日は知床に行くのをやめて、ここで1日過ごすことにする。

178ある北海道の自治体のうちの一つの町をゆっくり見るのも悪くない。

もう一泊したいと管理事務所に申し出た時に、「マスク持ってないんですか?マスクしてくださいねぇ。」と言われたのだが、こんなだだっ広いキャンプ場で何の根拠があってマスクを連呼するのだろうか?

マスクをしてても感染者数が増えるし、ある時期を過ぎれば感染者数は減少するという当たり前のことが、未だに理解されていないことに唖然としたので、嘘も方便。

「あっ、私ね、喘息でね。医者からマスクしてると酸欠状態がひどくなるから」ってドクターストップかかってるんでるよねぇ」とつい口を出て言ってしまったら、なんとなく不服そうな顔はしていたが、これ使えるかも?と思った次第である。

もうマスクを外したら非国民扱いというのだけは勘弁してほしい。したい人だけする。したくない人はしない。それでいいじゃない。

午後になるまではキャンプ場の芝生にチェアを置いて、ひなたぼっこしながらコーヒーをすすり、本を読み耽り、ときには座禅をし、瞑想もする。

こんな時間こそがオレの最も好きな時間かもしれない。もちろんバイクで走ったり、釣りをしたりといった「動」も悪くない。しかし「静」の時間はとてもとても大切な時間である。この時間には自分の行動を見つめ直し、かつ将来の妄想を掻き立て、あるいは妄想をさらに具現化するような考えをまとめ上げる時間なのだ。

最も重要なことは、この時間にこそ新しい発想が生まれることが多々あるということだ。「動」の時間にインプットされた数多の情報たちは脳のある部分、おそらくは短期記憶を司る部分に蓄えられているが、その時点では単なる記憶の断片でしかないパズルのピースなのだ。

しかし「静」の時に言葉で表現するのがむずかしいが突如としてピースとピースがピタリと合致する瞬間にその記憶の断片たちが光り輝く。オレはこれが発想の瞬間なんだと思っている。

昼ごはんを何にしようか調べていたら、北海道には福住という蕎麦屋が何店舗もあるらしいが、その総本店が標津にあるのだとか。しかも、キャンプ場のすぐ近くに。

蕎麦といえば福井の蕎麦が一番だと言われてはいるが、北海道は蕎麦の一大産地であるので食べておかねばならないだろう。

オレがオーダーしたのは「鮭づくし」というこの総本店だけでしか食べられないというもの。

ご覧のように、この大きな漆塗りの鉢に真っ白な更科そばの上には鮭節+いくら+鮭フレーク。蕎麦の量も大盛りである。それを濃いめの出汁につけて食す。

いくら丼を注文しようかと思ったけど、頼まなくてよかった。

鮭節というのは初めてである。薄削の節は上品で、口の中で溶けてなくなる時にフワリと良い香りで鼻腔をくすぐっていく。

さすが鮭の町、標津町だ。

そう、この標津町は古来より鮭を生業にしてきた。大和民族が移殖する以前からアイヌや北方民族たちが生活していて、日本最大の竪穴式住居跡が残っている。

そんな鮭のミュージアムがある。標津町サーモン科学館。世界に生息する18種の鮭の仲間を展示している。また、チョウザメの飼育と研究もしている。

夕方、野付半島という標津町と別海町にまたがる日本最大の砂嘴があり、そこで夕陽の野付湾の湿地帯を観に行った。

半島の先端に向かって走っていくと左は太平洋、右は野付湾になっている。

少しずつ地盤沈下していると言われ、海水に侵食されて立ち枯れたトドマツがとても幻想的。

この湿地帯は数々の動植物の宝庫であり、エゾシカやキタキツネも見受けられます。

9月10日 「標津〜知床〜サロマ湖」

快晴の朝を迎えた標津町海沿いのキャンプ場。

なぜ、人は青い空と緑を目にすると爽快な気分になるのだろうか?

9月の北海道は晴天率が最も高く、ツーリングやキャンプにはもってこいの季節である。以前は北海道には梅雨がないので6月がいいとされていたが、近年は北海道も梅雨のような天気になることもあるらしいとはよく耳にする。

今朝になって日付が既に9月10日になっていることに気づいた。今日が何曜日だとか、何日だとか全く気にしないで旅をしてきたので、改めて考えてみて福井を出発してから既に12日目になっていることに驚いたのである。

福井に戻るのは17日までで良いのだが、フェリーの運行の都合で前日の20:30到着予定の便、つまり15日の夜出発の便に乗らないと間に合わない。だから、あと6日しかないのに苫小牧から始まって、まだ道東の標津町辺りをウロウロしている。

これでは到底道北を回ろうなんてスケジュール的に難しいなと考えていた。

しかし、こういう性格でもあり、先の心配よりもいま何をしたらいいのかの方が大事なので、どこまで行けるかどうかはその時次第にしてしまおうと結論づけた。

人はつい先のことを心配してしまう傾向がある。ヘタをするとまだどうなるかもわからない将来の不安だけに絡め取られてしまって精神的に参ってしまうことが多々ある。人間の性質とはそう言うものである。とくに日本人にそう言う傾向が強いと言われており、それが遺伝的な原因であるか、後天的に社会構造によってそうなるのか判断ができない。

でも、この将来のことを考えるというのは、人間特有の能力である。歴史上さまざまな人類が生存していたが、現生人類であるホモサピエンスだけがこの能力を獲得したと言われている。これはおそらく言語を使えるようになったためだろう。

人間に近いとされているチンパンジーでさえ、「いま」目の前にいるライオンが来たと危険を仲間に伝えることは可能なのだが、「明日」襲ってくるかもしれないライオンのことを仲間に伝えることはできないのだとか。

しかし、現代においてはライオンが襲ってくるかもしれないという心配をしなくてよくなった。それでもその能力が「心配」として表面化しているというわけだ。

だから、そんな心配に気を取られているよりも、「いま」というこの瞬間に何ができるのか考えた方がいいに決まっている。

予想と心配は似て非なるものである。

知床半島に向かって走り始めたバイクは、心地よい風を感じながら、海岸沿いの道をひた走る。時に林の中を抜ける道、時に漁港を見下ろす道、視界がパッと開け砂浜と波打ち際が見える道、それらがアップダウンを繰り返しながら景色はどんどん後ろに流れていく。

昨年もこの知床半島に来ており、知床五湖の散策などはひと通り巡っている。

今回は羅臼町側から知床半島に入ってきたので、知床横断道路に入る前に羅臼国後展望塔まで山道を駆け上がり、眼前に広がる大きな国後島が洋上に横たわるのを見つめ、背後には未だ谷間に残雪がある羅臼岳が迫ってくる大パノラマを堪能した。

知床横断道路を羅臼側からウトロ側に向かって一気に標高を上げ、知床峠展望台からは標高1660メートルの羅臼岳、山間の先には国後島の一部が見てとれる。下界は30度になろうかという気温なのに、ここらおそらく20度を下回るくらいだろう。風が強く冷たく感じる。

ウトロ側に降りて、そろそろ昼ごはんでもと思ったのでが、目当ての店が開いておらずそのまましばらく走り続けていると斜里町の駅前付近で昔懐かしいような食堂を見つけたので、迷わず店内に入る。

こういう時の美味しい店を嗅ぎ分ける嗅覚だけは10年以上飲食店を切り盛りしてきたからなのか、かなり鋭い。

もう何日もほっとため息の出るようなお袋の味に出会っていなかったので、迷わず焼き魚定食を注文する。鯖とホッケを選べるとのことで、北海道ならということでホッケをお願いした。

あぁ、これだ!

腹の底から脱力感と安心感をごちゃ混ぜにした心地よさが味わいとなって湧き上がってくるではないか。

この小野寺食堂にして正解である。

疲れていた体がガソリン満タンになったところでサロマ湖方面へと走り出す。

Googleマップを見ていたら、昨年滝上町でお世話になった井上牧場の姉妹に教えてもらった焼き菓子が美味しいお店が途中にあるということに気づき、そこで美味しい焼き菓子と共にコーヒーでも飲めればと、そちらに向かった。

道路脇にはロシア語と日本語で書かれた店の看板。しかし、その付近には空き地があるだけ。はて?店はどこにあるのだ?と探してみると、看板のそばに「この坂を登ってください」とある。なるほど!小高い森の中にでも建物があるのか。ダーチャとはカントリーハウスという意味だと調べてわかったので一人合点していだけど、轍が深くなった山道を登れども登れども店が見えてこない。

本当にこんな山の中にあるのか?という疑念が湧き上がってくる。

確かにこれまでにも、なぜこんなところに?という場所にあるカフェというのを知っている。

さらに登っていくと、向こうから男性2人-おそらくお客さんなのだろう-が降りてきた。狭い道なので傍に避けて、道を譲る。

すると木立の中に女性のお客さんが2名、そしてお店の方と思われる方が1名いらっしゃった。

つまり、建物なんかないのだ。そこには丸太で作られたテーブルと椅子が置いてあり、少し小高い場所にも台が造られていて、そこに女性2名は森の方を向いて談笑している。

斜面の少し降ったところには大きなジャージー種の牛が3頭草を食んでいる。

L字溝を組んで作られたジェットストーブで薪を燃やし、黒ずんだ薬罐でお湯を沸かし、ハンドミルで挽いたコーヒー豆にお湯を注いでコーヒーを淹れてくれるというスタイル。

お店の方と北海道についてのいろいろな話を交えながら、コーヒーを味わった。

お勘定をしようと思うと、

「うちは投げ銭なんです。」とおっしゃる。

客が勝手に飲食した分について、自分で値決めをして支払うというシステムなのだとか。

以前らナマケモノでもオープン当初そんなことをしていたのを思い出した。

お客さんは結構戸惑うものの、モノやサービスの値段をお客さん自らが決めるのであるから、高いとか安いという比較による価値判断ではなく、自分の満足のいく対価を支払うことになるので基本的に満足度は100%になる。

少なくとも日本人相手なら利益を出せる対価を支払っていくはずであるから、ダーチャの手法は間違ってはいない。

網走湖と能取湖のレイクサイドを通り、サロマ湖畔キムネアップ岬キャンプ場。

サンゴ草が赤く広がる湿原、オホーツク海とサロマ湖を隔てる沖合の砂嘴。無料なのにきれいに整備されたキャンプ場。

テントを設営したあと、夕暮れのサロマ湖を堪能する。

折りしも東の空からは大きな満月、中秋の名月である。

お月見でも洒落込もうかとしばらくテントの外で温かいほうじ茶とセコマで買ってきたお団子ならぬ大福を頬張る。

しかし、日が暮れてからは急に気温が下がってきて、たまらずテントの中へ。

そのままあっという間に夢の中へ撃沈。

9月11日 「サロマ湖〜層雲峡〜旭川」

周辺のサンゴ草の湿地帯を横目に今日は大雪山系の層雲峡に向かう。

そろそろ山頂付近から紅葉が始まっており、日曜日ということもあって層雲峡近辺には多くの観光客が押し寄せていた。

前日に次男くんに紅葉の話をしたら、富良野近辺にいた彼は層雲峡で車中泊して、紅葉を撮りにトレッキングしていたらしい。

じゃ、どこかで落ち合って飯でも食うか?ということになり、数日ぶりに顔を合わせることになった。

層雲峡あたりでは飯を食うところもないだろうからと、旭川まで足を伸ばし、昼食後必要なものの買い出し、そして日帰り温泉に立ち寄った。

彼は今晩から稚内方面に向かい、礼文島まで行きたいという。かなりの距離だが、若いからなんとかなるんだろうと思う。

老体は無理ぜず、旭川から美瑛に抜ける途中にあるゲストハウスを見つけ、そこに泊まることにする。しばらくぶりのベッド。

明日は美瑛と富良野を楽しもう。

9月12日 「旭川〜美瑛〜岩見沢」

大阪から移住してきたゲストハウスのオーナーとライフスタイルについて夜遅くまで談義となり、稼ぐことに執着せず自分の時間を自由に生きている人とはすぐに打ち解けて仲良くなってしまう。

彼は、冬はスノボ、バイク、釣りと北海道ならではのライフスタイルを満喫している。北海道でないとできないわけでもなかろうが、彼は北海道の土地で生活と遊びに必要なお金を稼ぎつつ、精一杯遊んでいる。

ここにも将来の不安に縛られない生き方をしている人がいた。

ゲストハウスを後にして、すぐ近くのいわば北海道的景色だとよく言われる美瑛のセブンスターの木や丘を回って、旭川にもう一度抜ける。

今どきのセブンスターとか言われても、タバコのCMが放映されなくなって久しいのでピンとこない人もたくさんいるだろう。

世の中の常識なんてどんどん変化してしまうのだということを示している。

「百害あって一利なし」と言われ続けていても、相変わらずテレビCMではタバコの宣伝をしていた時代から1998年を最後に消えるのだが、当時のCMを見ているとおそらく「ありえない!」と、声を上げる人たちもたくさんいるに違いない。

こういった常識がいつのまにか非常識に変化してしまうので、「そんなこと常識だろ!」と声高に言う人のことを私は一切信用しないことにしている。

時代の流れはもっと俯瞰して見るべきだ。

別に動物園が好きだからと言うのではないが、これまで散々話題にもなり、それを見聞きしていた旭山動物園にも一度足を運んでみた。

何が凄いのか、そこも気になるところ。

ちなみに旭川にあるので旭川動物園だと思っていたが、旭山なんですね。旭川にある旭山動物園。

檻から屋外、動物の普段見える角度だけでなく足の裏や腹側も見える、動物の生態についての解説も飼育員だけでなく大学生が作ったものを展示している点が私の知る動物園とは大きく異なっている。

*写真データを間違って消してしまったのでヒグマとシロクマしかない(笑)

最近、かなり疲労感が消えない。

肩こりも酷くなってきたので、今日はあまり走らずに見つけたライダーハウスに宿泊。

銭湯+雑魚寝スタイルのライダーハウス。ライダーハウスというのは、多くは北海道に集中しているのだが、基本的には寝具やその他アメニティなどのサービスは全くなく、ただ部屋にベットや畳の上に雑魚寝で、自分のシュラフを持ち込んで寝るというもの。

1200円でお風呂に入れて、屋根の下で眠れるのであるからありがたい。

キャンプのようにテントを設営する手間はないので楽なのだが、たくさん泊まっていたりするとしんどいこともある。

横浜から来ているというオフロードバイクの方と一緒になり、夜更けまでおしゃべり。

こういう全国各地からライダーが集まってきて、それぞれのライダーハウスに宿泊し、翌朝にはそれぞれが次も目的地へと向かう。そんな風景が昔から行われてきたのだ。

9月13日 「岩見沢〜喜茂別」

岩見沢のライダーハウスで横浜の方とは別れ、彼は夕張、オレは札幌に向かう。

札幌とはいっても歓楽街に行こうなどとふしだらな考えを持っていたからではなくで、去年から行ってみたかったコルソ札幌という大きな釣具とアウトドアの店に行きたかっただけ。

ここで穴の開いてしまった水がどこからか浸透してきてしまうウェーダーを買い替えるためである。

今日の目的地は喜茂別の雪月花楼という、廃校になった木造校舎を利用して営業しているゲストハウス、ライダーハウス、そしてキャンプ場を兼ね備えた施設。

いろいろなところでここの名前はよく耳にする老舗のお店。昼間はカフェの営業もしていて、ルスツ丼という豚丼が人気。

夕方、ここに到着。

どうもライダーハウスはいっぱいとのことで、迷わずキャンプをすることに決めた。

1泊800円、キャンプ場としては安い方ではないが、シャワーも使えるし、洗濯機も乾燥機もあるので満足である。

自分が飲食店と宿泊両方をやっているから、ゲストハウスの朝食に始まり、掃除、カフェ、そして夕食準備、宿泊客の受け入れと朝から晩まで休むことなく働かなければいけないことを熟知しているので、つい「大変でしょう?労働時間長すぎてしんどい時あるでしょ?」と労いつつ、同情の気持ちも芽生えてしまう。しかし、これで16年目だというのだから、大したものだ。季節のいい9月の北海道で宿泊客が多い時期だとしても、平日からほぼ満室だというのだから人気の程がわかる。

早々にテントを設営し、4〜5年前の冬にルスツリゾートでリゾートバイトをしていた時に時々通ったピザを食べに出かけてみた。

2人前なので半分は熱いうちに食べ、残りはキャンプ場でのんびりテントで満喫。

しかし、ピザというイタリアの食べ物だとしても、ここ北海道では小麦粉、チーズ、肉加工品、魚介類、農産品などほぼ全て北海道産でまかなえてしまうのだ。強いて言うなら、オリーブオイルが手に入らないくらいか。もちろん、すべての種類のピザが北海道産ではないが。

安くて美味いピザならここへどうぞ。

9月14日 「雪月花楼(喜茂別)付近で釣り」

目が覚めてから、釣りの準備。

昨日購入したSIMMSのウェーダーも予め履いてしまって、バイクにまたがる。

まずは近場の尻別川から始める。

ところが昼過ぎまでやってノーフィッシュ。

一度だけ40センチくらいのニジマスが追いかけてきたがそれきり。

なかなかシビアである。

しかし、天気はいいし、川に入って風に吹かれていると、森の中から鳥のさえずりが聞こえてくるし、せせらぎの絶え間ない音が耳元で流れているので心地よさは格別。

釣れなくても満足である。

『今日はもう諦めて帰るか!』と元来た川筋を戻る。

そのまま何もしないで川の中を歩くのも芸がないので、ダメ元でルアーの色を変更して、下流側に向けてポイントを狙いつつ歩き始めた。

通常、渓流釣りの場合、魚にプレッシャーを与えて気付かれないように下流から上流に向けて進むのが一般的。当然、今まで通ってきたルートを下るのであるからプレッシャーがかかっていると考えるのが普通なのだが、意外や意外同じポイントで3連発。その下流のポイントでも2匹。エゾイワナ、ヤマメ、ニジマスが遊んでくれた。

もうこうなると、魚たちが色、あるいは波長の違いを見分けていると考えるのが妥当のような気がする。

気を良くして、雪月花楼のキャンプ場に戻る途中で綺麗な夕焼けの羊蹄山が見えた。

夜は合流した次男とニセコの温泉と、去年も偶然入って美味しかったニセコジンギスカンで舌鼓を打った。

ここは生ラムなので臭みがなく、七輪の上に据え付けたジンギスカン鍋の上で軽く焼いてから自家製のタレをつけていただくスタイル。

9月15日 「喜茂別〜洞爺湖〜苫小牧」

いよいよ北海道最終日、今晩23:30のフェリーで敦賀に向かう。

雪月花楼の女将たちに別れを告げ、まずは

次男くんが言うには洞爺湖の真ん中にある中島(実際にはいくつかの島を総称して呼ぶ)にはエゾシカが150頭ほど生息しているらしく、それを見に行こうと言うことに。

ところがエゾシカは野生なので、日中は森の奥深くに隠れていてほとんど目にすることができないということであった。

そのあと登別温泉でひとっ風呂浴びることに。

日本の名湯と呼ばれる白濁した温泉が特徴。

さぎり湯という日帰り温泉に立ち寄る。

風呂に入る頃から、どことなく体調不良を感じていたが、手首などの関節の痛みもあって、これももしや熱が出てくる前兆かと思っていた。

しかし、温泉に入る前の検温でも正常だったため、あまり気にもとめないでいた。

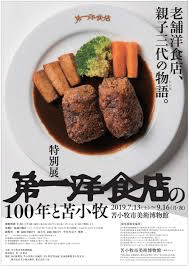

苫小牧に入り、前回行ってとても気に入っていた第一洋食という老舗の洋食屋に入る。

店内にはコレクターとしても名を馳せていた先代の二代目故山下正が集めた絵画や版画が、センス良く壁にかけられている。

大正から昭和にかけて、苫小牧の名士たちが集まって食事をした様子を想像すると、タイムスリップしたかのよう。

ここの料理は初代山下十治郎が横浜グランドホテルでフレンチの修行をし、ここ北海道で大正8年に創業したレシピが基本となっているようだ。

いずれの料理も手間暇をかけているのがわかり、その料理に対するひたむきさに感動さえする。

決して華美な盛り付けではないにしろ、歴史に裏打ちされたホンモノがここにある。

相変わらず関節の違和感が強くなっていくとともに、港に着く頃には身体の冷えと共に頭痛も感じるようになってきたのだが、相変わらず検温時には問題なく、とりあえず乗船したら風呂に入って身体を温めてから寝てしまおうと思っていた。

ベッドに横になると、しばらくは熟睡していたのだが、かなり熱が上がっているようでときどき目が覚めてしまう。トイレにたってもフラフラとした感じで船の揺れも手伝って真っ直ぐに歩けない。

「これはひょっともするとまたコロナに感染したのか?」とどうしたものかと思案していたが、とにかく今は寝ていることしかできない。

熱で身体の中がフル稼働で何かしらのウイルスと対峙しているのだろうか、うつらうつらと細胞が戦闘体制に入っているようなイメージを頭の中に作り上げていた。

しかし、もし下船までに熱が下がらず、バイクを運転できないような状態だったらどうしようか?とも考えたが、それはそのときに考えればいい。

朝になってみるとすっかり熱は下がった様子で、体がとても軽い。

熱を測るわけでもなく、解熱剤を飲むわけでもなく、ただただ寝てるだけで、自然治癒していく身体の不思議を感じざるを得なかった。

それにしても平熱の基準なんてものも怪しいものだと思う。

確実に感覚的には熱があるにもかかわらず、実際に検温してみても熱があるという一線を超えていなければ、それはもう健康だと判断してしまうわけで、これまで日本中が熱を測れ!アルコールで消毒しろ!マスクは絶対だ!と全体主義的様相だったが、結局患者数は増える時は増える、減る時は減るわけで、いかにワクチンを打とうがウイルスの巧妙な生存戦略のもとには、人類の叡智などひとたまりもないような気がする。

ともあれ、回復して何より。

9月16日 「敦賀、そして帰宅」

予定より10分早く敦賀港に到着。

気温は26度。

まだまだ涼しいとは言えない気温である。

大きな事故にも遭わず、無事に2750kmの旅は無事に終わった。

思い返せばあっという間の出来事だった。

全ては記憶という断片になって脳の中に仕舞い込まれていくのだが、これらの断片がなにかと結びついて、新たな発想に転換されることも必ずやあるはずである。

今回も多くの人々との出会いもあり、意気投合した人たちも数多くいた。

そして、そういう人たちはある意味忖度しない人であったり、自分のやりたいことを我慢しない人たちであった。現状に対して『なぜそうなのか?』という疑問を常に持ち、他人やテレビ・新聞の報道を鵜呑みにせず、自分の行動の責任を他人に転嫁せず、常にどうしたら自分が幸せでいられるのか?を根底で考えられる人たちだった。

この旅を通して、幸福とは何かを時折考える時間があったけれども、どこかに幸福があってそれを掴みにいったり向かっていくものではないのだとつくづく感じる。幸福は自分の中にしかなく、自分が世の中の事象をどう捉えどう感じているかだけなのだ。人々はなかなかそこに気づけず、もがき苦しむ人が非常に多い。

「世の中が悪い」「社会が悪い」「○○が悪い」と言っている間は、残念ながらその人が幸福を感じることはないように思う。

旅をした人は結構ここをわかっていたりする。

だから旅がやめられない。

だから人に旅をすすめる。

そして勧められて旅をした人が、その後小さな変化を自分の中に見い出すまでにはさほど時間はかかからない。とても自然なことなのだ。旅先で見聞したこと、出会った人たち、味わった食べ物、全てが刺激となって脳を活性化する。

旅とは綺麗な景色を堪能することではない。

美味しいものを食べることでもない。

あえて言うなら、それは旅行である。

旅とはつまりは人に出会うためであり、共鳴し合うことなのだ。

さぁ、旅に出よう!

そこで出会うものは、必ずあなたに何かしらの変化をもたらすはずだ。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?