S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #1]リミックスの制作・序章編

S.KT.です。

曲を作っています。

・この項目は初版です。

追記によって項目が追加されることをご了承下さい!

・DTM初心者でも分かるような文を目指し、初心者が書いています。

説明量にムラがあるかもしれません…

・作曲解説ではございません!

どうか参考にはしないで頂きたいです!

前置き

今回から始まる記事では、私S.KT.が『クランとリオン』さんのリミックスコンテストである『クラリミコン vol.2』に発表した楽曲ができるまでを綴ります。

第1回の今回は、曲の構想を練るところから曲の骨子が出来上がるまでを、ダイジェストでお届け。

こういった内容の記事を書くのは初めてなので、見づらいかもしれません。できるだけ頑張るのでよろしければ読んでいってください!

お知らせ

・クランとリオン【初心者向けDTM動画】チャンネル登録

・クランとリオン【VTuber】チャンネル登録

1. 曲の方向性を決めよう!

原曲に近づけるのか、遠ざけるのか

今回の課題曲『BREAK THE WALL』は、ダークさが特徴的なエレクトロな楽曲です(筆者談)。

まだお聴きになっていない読者の方々は、今すぐ聴きに行ってください!

この記事はその後でお読みくださいませ!!

…お聴きしましたか?

さて、本楽曲のリミックスにおいて私たちに与えられた素材は…

『クランさんとリオンさんのボーカル素材』のみ。

それ以外は曲の速さも、構成も…

とにかく自由に変更し放題というわけです。

これがリミックスです。

リミックスを原曲の観点で区別すると『原曲に寄せたリミックス』と『そうでないリミックス』がありますが、今回はいろいろぶっ壊すのが推奨とのメッセージを感じたため、原曲から逸脱したものを作っていこうと思います。

ジャンルやレファレンス曲の決定

そこで私は、以下の観点で考えてみました。

曲の速さ…ある程度原曲を維持

曲の構成…Aメロやサビなどの構成は、大きく変更しない

曲のイメージ…ダークの逆! 意表をついて明るめにしたい

→ 曲のジャンル… スカ

一口に『スカ』と言っても様々な違いがあります。

私自身も初めて挑戦したので、詳しい違いについては不明ですが、一つイメージしていたものがあります。

『東京スカパラダイスオーケストラ』さんの楽曲です!

参考:紋白蝶 feat.石原慎也 (Saucy Dog) [レファレンス曲と呼ばれる]

本楽曲を聴いて一目惚れしたのは、つい最近の出来事でした。

そして舞い込んできたクラリミコンvol.2の朗報…!

…やるしかない。

曲の大まかな要素

・BPM

『BREAK THE WALL』のBPM(曲の速さの指標)が100であり、ビートを倍に取れば200。

スカは速めのBPMが特徴であり、BPM200だと若干速すぎるかとも思いましたが、疾走感を出すために200で合わせました。

・曲のキー

参加者に配布されたボーカルデータには、Readme(説明書き)がついておりました。

そこにはKey:○と書いてあるのですが、その○が曲のキーです。

キーについてざっくりと説明すると、

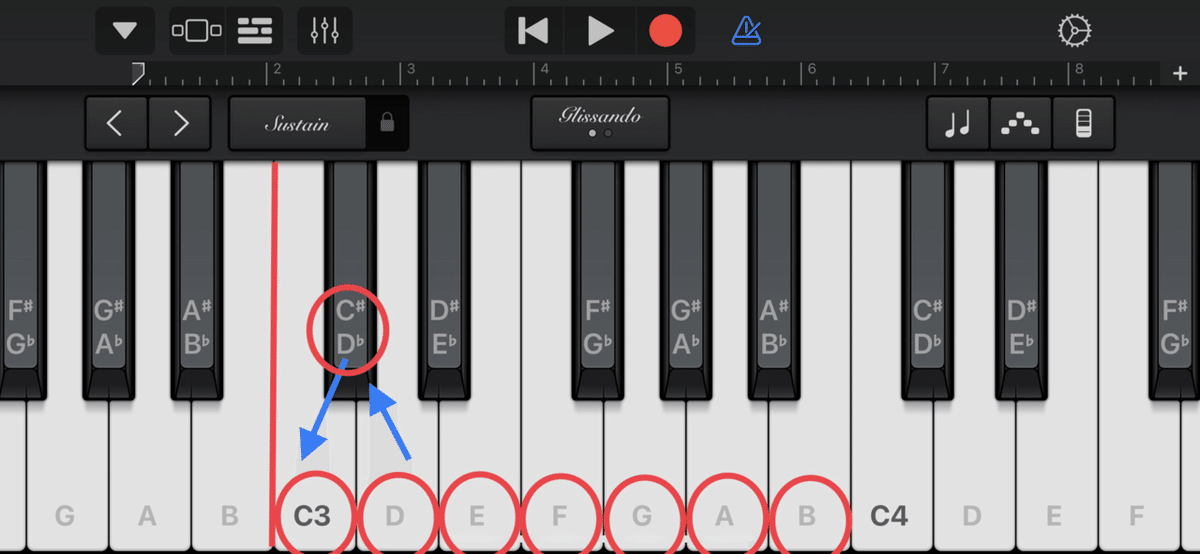

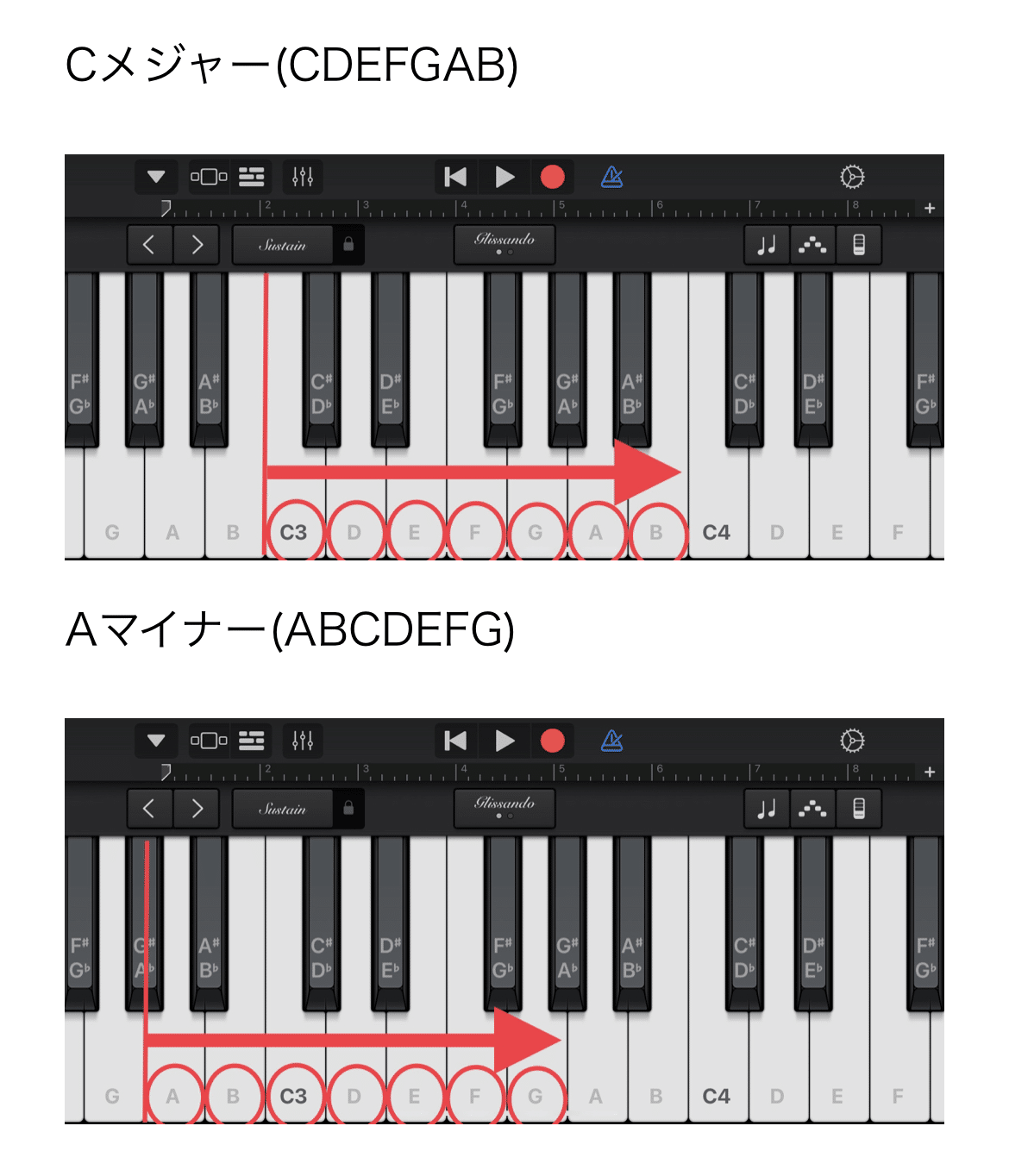

1. 曲のキーはC(ド)からB(シ)までの12通りがあります。

2.この12音は、『ドレミファソラシ』の7音=白鍵と、上部にある5つの音=黒鍵で構成されます。

3.メロディは主に白鍵(2.の図の赤丸部分)を使いますが、C(ド)の位置にD♭(レ♭)などの他の音(2.の12音すべて)が来る並び方も作れます。

この『並び方の規則』がメジャースケールであり、『○メジャー』と呼ばれます。ここでは『Key:○』と大体同じ意味です。

メジャースケールは、よく『明るい響き』と言われます。

4.他の並べ方として、A(ラ)から始める並べ方もあります。これが(ナチュラル)マイナースケールで、『○マイナー』≒『Key:○m』です。

マイナースケールはよく『暗い響き』と言われます。

応用1.この二つ以外にも、白い鍵盤の始める位置による様々な並べ方があり、それぞれ印象の異なるメロディを作れます。(教会旋法)

応用2.この並べ方をしていると、同じメロディをとるメジャースケールとマイナースケールの組み合わせが見つかります。

これが『同主調』という関係であり、曲の中でメジャーとマイナーをスムーズに入れ替えつつ、雰囲気をガラリと変える手法を使うことができる様になります!

(同主調転調)

CメジャーとAマイナーは、同主調の関係にある。

(調≒キー)

これらを考えると、

『BREAK THE WALL』のキー(Key)は___なので、○マイナー。

メロディとして主に使う音は、___の7つ。

同主調の○メジャーとして考えることもできる。

といったことが言えます!

曲のキーについて知っていれば色々と応用が効くのは、事実かもしれませんね…

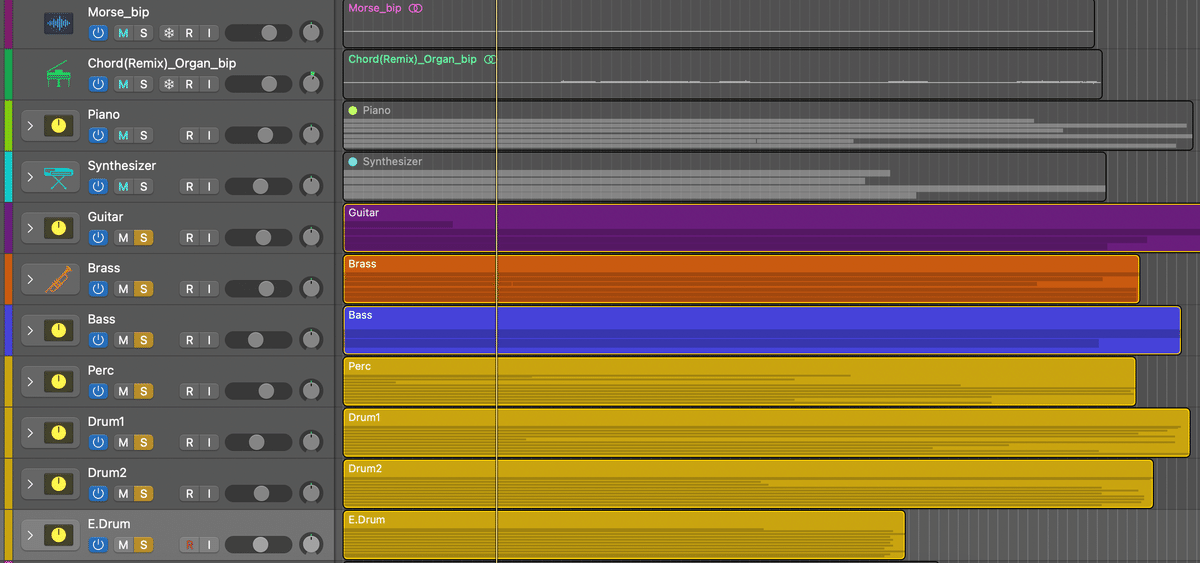

・楽器

また、『東京スカパラダイスオーケストラ』さんのスカは多彩な楽器が用いられていることが特徴です(自分調べ)。

特に取り入れた要素は、

ドラム…偶数拍を強調する

ベース…ノリに乗った様子

ピアノ…軽快に刻む

ギター…軽快に刻む

ブラス…はっきりと伝える

パーカッション…耳をすませば細やかに聞こえる

…となります。

今回提出したリミックス曲にもそれらの要素を入れたつもりです!

このようにジャンルに合わせた楽器の選択を考えることで、曲のまとまりがある程度保証されます。

2. ボーカルデータの使い方を知ろう!

配布されたデータの構成

さて、ここからは実際に私S.KT.がリミックス曲を制作する過程をご紹介します。

まずはボーカルデータと原曲データ(使用しない)を並べ、曲の構成(コーラス[サビ]、ヴァース[○メロ]、など)でボーカルデータを分けていきます。

※ この時点で多少ボーカルが切れても問題ありません。あとで伸ばします。

今回は原曲の構成をそれなりに活かすので、構成の多少の並べ替えはあっても大幅には変更しません。

元のデータはワンコーラス[曲全体]で繋がっているので、フレーズで分けておくと作業を進めやすいです。

様々なボーカルデータの使い方

分けたボーカルデータの使い道はいくつかございますが、代表的な使い方を挙げます。

<普通に曲のボーカルとして用いる>

もちろんそのままなのもいいのですが、いろいろ編集することもできます。

今回配布されたボーカルデータは、

『主旋律(Main)』『コーラス(Chorus)』『ダブリング(Double)』

がクランさんとリオンさんのお二方分存在しています。

それぞれの役割は、だいたい以下の通りです。

主旋律:1番はっきり聴こえる音です。

コーラス:ハモリです。主旋律とは異なるメロディをとっています。

ダブリング:主旋律とメロディは変わりませんが、聴こえ方が違います。

このわずかなズレが音に厚みを持たせ、主旋律と重ねたときに一人の声が文字通り倍(double)の迫力で聴こえるようになります。

市販の楽曲でもシンガーの方以外にバックコーラスをつけたり、ソフトで処理したりすることで同様の効果を得ています。

だから重厚なんですねぇ…

このようにボーカルデータが複数あることを活かして、

原曲のコーラスとダブリングのあるパートで、必要なパートのみを再生する

あえてコーラスだけで歌わせる

など、創意工夫次第で様々なことができます。

また、あえて拍をずらして雰囲気を変える手法もありますね!

例:原曲と自身のリミックス曲を同時再生すると、ずれている箇所がわかります!

<そのまま画面上で切り貼りして、リズムよく並べる>

音声は細かく刻むことにより、独特の音になります。

その方法の一つは、DAWの画面上で直接音声を切り貼りすることです。

ボーカルデータで実施すると、ラップのようなリズミカルさを組み込むことができます。

簡単なものですがやってみましょう!

例:『BREAK THE WALL!!』

→『BRE, BRE, B,B,B, THE,THE WA-WALL!!』

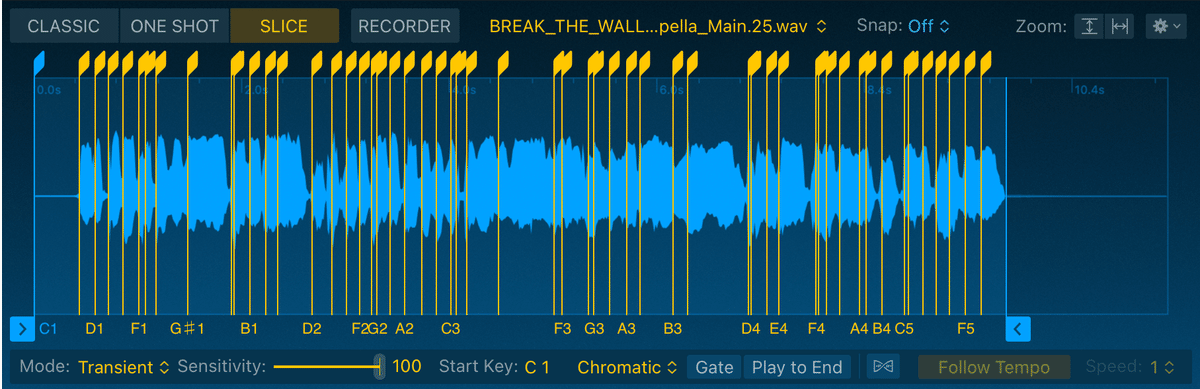

<サンプラー(音声を切り貼りできるソフト)で音声を切る>

先ほどのように直接並べる手法もありますが、音声を楽器のようにして鳴らせればリアルタイムで音楽を作ることができます。

時には偶然鳴らした音が良い音になっていることも。

それを叶えてくれるのが『サンプラー』です。

『Quick Sampler』

ピアノなどは音の高さによって叩く鍵盤が異なりますが、これをコンピュータ上で再現すると、キーを押す→対応する音が鳴る というようになります。

ここで、『対応する音』を柔軟に変更することができるのがサンプラーです。

サンプラーにはいくつか機能があり、既存の音声を鍵盤(音の高さ)ごとに割り当てて鳴らしたり、長い音声データを自動で切り取って、鍵盤ごとに異なる位置から音声が再生されるようにしたりできます。

今回は後者の、いわゆる『スライス』機能を用いてみます。

さて、ボーカルデータをスライスするとどうなるでしょう?

…こうなります。

応用として、『どの音階を鳴らすか』をMIDIデータとして打ち込めば、読み込ませるサンプルを変えることで全く別の音になります。

編集時の注意点やコツ(コードやストレッチ)

ボーカルデータ、ひいてはオーディオデータを扱う上での注意点があります。

それは『音の高さ』と『音の長さ』です。

・音の高さ

1.の説明通り、多くの曲にはキーというものがあり、それらによってメロディで主に鳴る音の配列(スケール)が決まってきます。

ポップスではキーが12通りほどあり、いい感じになる組み合わせがあります(漠然)。

ボーカルが歌うパートが長くなる際は、原曲のキーをリミックスのキーに合わせるようにボーカルデータのトランスポーズ(キー変更)を行うことで、ボーカルが馴染みやすくなります!

もちろん、あえてのずらしを狙う、過度な音の変化を避けたいなどの理由で変更しないこともあります!

・音の長さ

作りたい曲のジャンルによっては、原曲の速さ(BPM)を変えたい時も来るでしょう。

曲の速さを変えても同じようにボーカルを流したい!

そんな時にDAWでは、ボーカルを速さに合わせて縮めたり引き伸ばしたりできる『タイムストレッチ』機能を使うことができます。

ただし! 音を極端に伸ばしたり縮めたりすると

『元の音質が劣化する』

『元の雰囲気が損なわれる(引き伸ばしたボーカルはねっとりした歌い方になる)』

ことがあります。

極端なストレッチはそのような問題につながりやすいですが、これを逆手にとって、スローモーションっぽい音を作ることもできます。

例:『掃除機』→『そうじぃきぃ』

3. 音を配置しよう!

使われている楽器・音の分析

さて、使用楽器について考えていきます。

1.で説明した通り、『東京スカパラダイスオーケストラ』さんのスカは多彩な楽器が用いられていることが特徴です。

特徴的な要素は、

ドラム…偶数拍を強調

ベース…ノリに乗った様子

ピアノ…軽快に刻む

ギター…軽快に刻む

ブラス…はっきりと伝わる

パーカッション…耳をすませば細々と聞こえる

…と考えられます。

これに合わせ、楽器を鳴らすリズムや音作りを考えていきます。

ジャンルによって目立つ楽器も違ってきますからね!

目立つべき音、そうでない音

そう、目立つ音とそうでない音を分ける、取捨選択することは重要です。

欲張らずとも綺麗な音は出ますし、そのほうがすっきりすることもあるのです!

一見圧の強い曲でも、しっかりとメリハリをつけて聴きやすくされていることが多いです(ジャンルによります)。

今回の場合、ブラスははっきりとさせていますが、その他のベース、ギターやピアノ、ドラムやパーカッションなどは若干控えめにしています(そのつもりでした)。

もちろん、曲の展開に合わせてそれらのバランスを変化させることもあります。

(この辺りはプロのミックス師が詳しいと思われます!)

効果音を効果的に使う

みなさん、効果音は好きですか?

私は大好きでーーーーーす!!!

(パリーン!!!!)

…こほん。

効果音は曲の構成同士をなめらかに繋いだり、曲を印象付けるアクセントとして重要です。

『BREAK THE WALL』原曲でもガラスが割れるような音が入っていましたね!

クラリミコンに参加された皆様のリミックスにもさまざまな効果音が入っており、まさしく『自分の色』を出せるところであるといえます。

現在の打ち込み音楽では、環境音や日常の音でさえ容易に入れ放題。想いのままに個性づけが可能です。

最近ではスマホの録音アプリなどで、いろいろな音を簡単に入れられるようになりましたからね!(今回は未使用)

今回は歌詞の『掃除機』から連想して、日常生活の中から音楽が生まれるイメージをイントロで表現してみました。

掃除機の音

階段を降りる音

ドアを開ける音

また、他にも

リバース音

ブーム音

ビブラスラップ(カーッ!!! となるハンバーグなアレ) …これはモノホンです

ピー音

などを用いています。

4. 好みの音を作ろう! (この章は短めです)

エフェクター

エフェクターはギターなどの音色をさまざまに変化させる道具です。

ギターに触れたこともない私のような人は、このような疑問を浮かべるはずです。

『どうして同じギターからいろんな音が出ているんだろう?』

自分なりに考えた答えは2つです。

ピッキングハーモニクス、ブリッジミュートなどの『奏法』による部分

ギターに繋いでいるアンプやエフェクターなどの『外部要因』による部分

エフェクターは音を変化させる要因のひとつなのです。

従来は電気回路によって音を変化させていましたが、現在ではエフェクターがソフトウェアとなり、プラグインとして使えます。

そのため、誰でも気軽に音の変化を試すことができるようになりました。

ここでは代表的なエフェクターを挙げます(なお、私は今回使用していません)

・ディストーション:音を荒ぶらせる。(ドライブ、ファズ…)

・モジュレーション:音をくすぐる。(コーラス、フランジャー、トレモロ…)

・ディレイ:音を遅らせる。(エコー、ディレイ…)

・フィルター:音の周波数を変える。(EQ、ワウ…)

これらの音を変化させる要因を、ギター以外の音に適用してみても面白いかもしれません!

シンセサイザーの活用(?)

シンセサイザーは音を合成する機械・ソフトのことです。

音の合成…と聞くと難しいかもしれませんが、大丈夫です!

まず、慣れないうちはプリセットをガンガン頼りましょう!(そっちか)例として、UVIという会社のソフトウェアシンセサイザーは、これらのプリセットを組み合わせた音作りが可能となっています。

十分ありな選択肢ですし、これも立派なシンセサイザーの音作りと言えますし…

本格的に細かく音作りをしたくなった場合は、それらについて調べることが重要です(ここで話すと長くなってしまいますゆえ端折ります、ご了承ください…!)

一般的な『シンセサイザーの音作り方法』と呼ばれているものは『減算方式』が多いです。

基本的な波形を彫刻のように削ることで音を作るタイプですね。

詳細はヤマハさん、Sleepfreaksさんのページをお勧めしておきます!

動的で空間的な音の世界を作ろう(?)

音の空間を彩る要素は他にも。

パンを振ることで左右から音が聞こえたり、ぐわんぐわんくるアレ(サイドチェイン)を用いたりすることで、より動的な音の世界を構築可能です。

動画:真ん中→右→左 の順に聴こえます

可能性は無限大です!(やや巻きで話してる)

5. 音同士のバランスを調整しよう!

なぜ必要なのか?

音同士のバランスを整えれば、一応の完成と言っていいでしょう。

ひとまず総仕上げですね!

ところで、これを整えなかった場合どうなってしまうのでしょうか?

全ての音を中央に寄せてみました。

なんかくぐもって聴こえると思います(おそらく)…

これでは、せっかく重ねた音がうまく届かない可能性があるのです。

そのため、各楽器や効果音の音量、そして左右の流れ度合いをコントロールすることがとても大切なのです。

音量の大切さ[ボリューム]

まずは音量を調節します。音量はフェーダー(画像の四角いつまみ)で調節します。

ジャンルにもよりますが、私の場合は

一度になる音を限り、基本的な音から順番に音量を整える(順番は後述)

全体の鳴り方と一部を繰り返し聞いて、最終的なバランスを維持する

この2点に気をつけています。

また、順番は以下のような感じで設定しました。

リズムの根幹を支えるキックやドラムを音量バーの真ん中くらいに、ベースはそれより若干小さく設定

↓

ギター・シンセ・ピアノ・ブラスなどは聴かせたい音の音量を上げる(ただしドラムなどと比べて大きすぎないように)。パッドなどの空間系は音量小さめ。

↓

ボーカルがあれば、よく聴こえるような音量にする。メロディラインも同様。

これらのパートを一つ一つ個別に聴いて、ドラムの音量に迫らないかを確認していきます。また、全てのパートを開放した状態でも聴いて全体のバランスを整えます。

この時、音が割れないかどうか[ゲージが0.0以上になったり、赤く点灯したりする状態]に注意します。

音が割れると出来上がった曲のひずみにつながります!

なお、音源によっては同じフェーダー位置でも音量がバラバラになることがありますので、その辺りは感覚で調整しています。

左右の大切さ[パン]

そして左右も大切です。こちらはノブで操作します。

基本的な方法としては、

キック・ベース・ボーカルは中央に設置

ピアノやギターなど(上物)は左右にそこそこ振り切る

のようになります。

同じ場所に固まって演奏すると窮屈な音に感じてしまいます…!

曲を構成する音を分けることでスッキリさせる他、各楽器の立ち位置も明確になりやすいです!

ボリュームとパンは、各トラックにおける前後と左右の位置関係にも例えられます。

ボリュームが手前か奥か、パンが右か左かを決めています(二次元[2D])。

※他にも、中央(Mid)と端(Side)に分けてトラックを左右に分離するMS処理や、上下の概念を加えた3次元的な処理を行うこともできます!

これが正解ではありません(絶対より良い方法があるはずです)。

人によっていろいろな方法があることを肝に銘じてください!

おわりに

さて、長くなりましたが、曲のおおまかな枠組みはこれで完成です。

しかし、これだけではまだ音同士のまとまりが薄いと言えます。

そこで製作者は大抵『ミキシング』と呼ばれる作業を行い、バランスを整えます。

私自身も苦手ですが、次回は自分が実際に行った過程(覚え書き)を紹介します。

この文章が今後リミックスを制作される皆様のお役に立てれば幸いです!

(元は覚え書きの文章でした…)

ここまでわざわざ読んでいただき、ありがとうございました!

(プレイリストありがとうございます(予定))

マガジン『S.KT.とクラリミコン』

ミックス編

<S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #2]リミックスの制作・ミックス編>今回のリミックスに仕込んだイースターエッグ

<S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #3]隠し要素編>

ボーカルデータ取り込みをミスった者の末路[サンプルレートとビットレート]

<S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #4]トラブルシューティング編>

以上、失礼いたします。

(S.KT.)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?