S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #2]リミックスの制作・ミックス編

S.KT.です。

曲を作っています。

・この項目は初版です。

追記によって項目が追加されることをご了承下さい!

・DTM初心者でも分かるような文を目指し、初心者が書いています。

説明量にムラがあるかもしれません…

・作曲解説ではございません!

どうか参考にはしないで頂きたいです!

はじめに

本記事は、私S.KT.が『クランとリオン』さんのリミックスコンテストである『クラリミコン vol.2』に発表した楽曲ができるまでを綴ります。

第2回の今回は、曲のミックスをダイジェストでお届け。

より高度な内容を扱います(ただし文章は相変わらず拙く、駆け足です)。

注意:

ミキシングに関する理解を深めたい場合は、プロが実際に行われている方法を学ぶことを優先してください!

(私の場合、説明というより覚え書きに近いです)

『クランとリオン』さんによるvol.2直前に投稿されたミックス解説動画↓

今回の記事は#1の続きです。

まだの方はそちらもご覧になると、より理解できるかもしれません。

お知らせ

・クランとリオン【初心者向けDTM動画】チャンネル登録

・クランとリオン【VTuber】チャンネル登録

0.ミキシングとは?

ミキシングは、ざっくりいうと曲のバランスを整えて聴きやすくする作業です!

ミキシングを行うことにより、曲のメリハリが付きます。

それぞれの音の粒を集めて、ひとつの曲として聴かせることが目標といえるでしょう。

そのためには、いくつか目指すべき目標があります。

楽器の位置どりはどうするか?

プラグインはどうするのか?

最後の仕上げはどうするか?

これらについて触れつつ、自身が行ったミキシングを解説します。

1. 事前にやっておくべきこと

本題に移る前に、ミキシングをする上でやっておくとよい下準備があります(一例です)。

ミキシング自体が難しい…と感じている方は、一旦スルーしても大丈夫です!

音を作る以外のプラグインを外す

周りとのバランスを考えて付けているプラグイン(空間系など)をオフにします。

逆に外さないものは、アルペジエーターやサイドチェインなど、リズムの根幹に関わるプラグインです。(超ざっくりしていてすみません…ここはよくわかっていないのです)

ボリュームはミックス前にある程度整える

ミキシングをする時点である程度整っていれば、作業が簡単になります。

パンはセンターにもどす

こちらは戻します。

この後の作業で各音色をオーディオデータに変換するのですが、その時にすでに左右が付いているとバランスが整えづらくなることが理由です。

オーディオデータに変換する

手間ではありますが、これを行うことで恒久に当時の音の状態を保存できます。

(アップデートで音源が使えなくなるなどのトラブルを回避)

バウンス機能と呼ばれる機能があれば、変換は容易です!

また、元の音源があるトラックを削除するかはお好みです。

もし戻って作業がしたい場合は、音源トラックをミュートに設定しましょう!

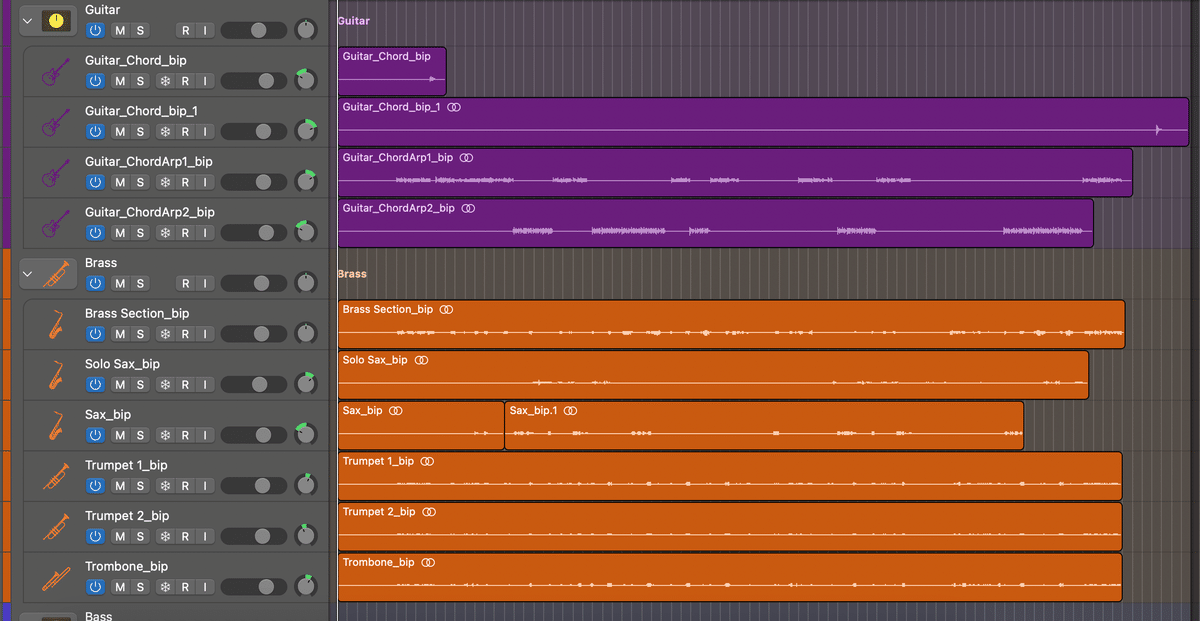

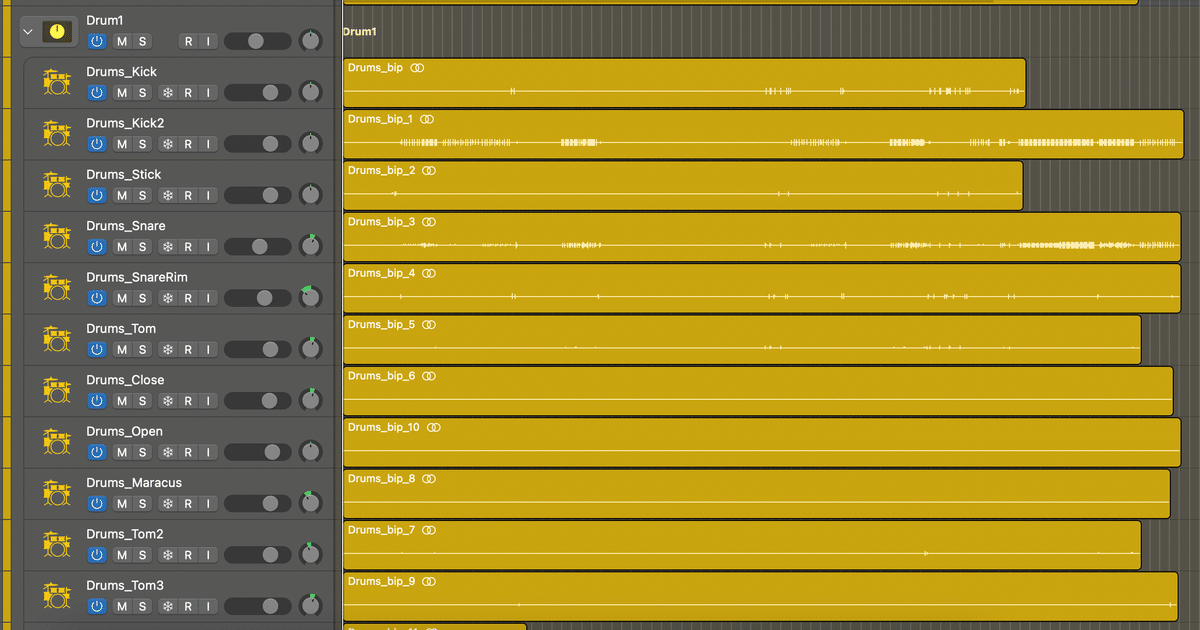

トラックを大まかに分類する

ボーカル・ギター・シンセ・ドラム・ベースなど…

DAWにはプラグインをまとめてさせるように、トラックをまとめられる機能があります。

これをすることで、どこに何があったかを理解しやすくなります。まとめてプラグインを挿したりも可能です。

分類は大切!

2. 基本のバランス:ボリュームとパン(復習?)

ここから2.〜4.で、ミキシングにおける私の手順を紹介いたします。

まずは基本のバランスですが、基本にしてこの項目が最重要です。

#1でも触れたように、音同士のバランスを取る作業はかなり大切です。

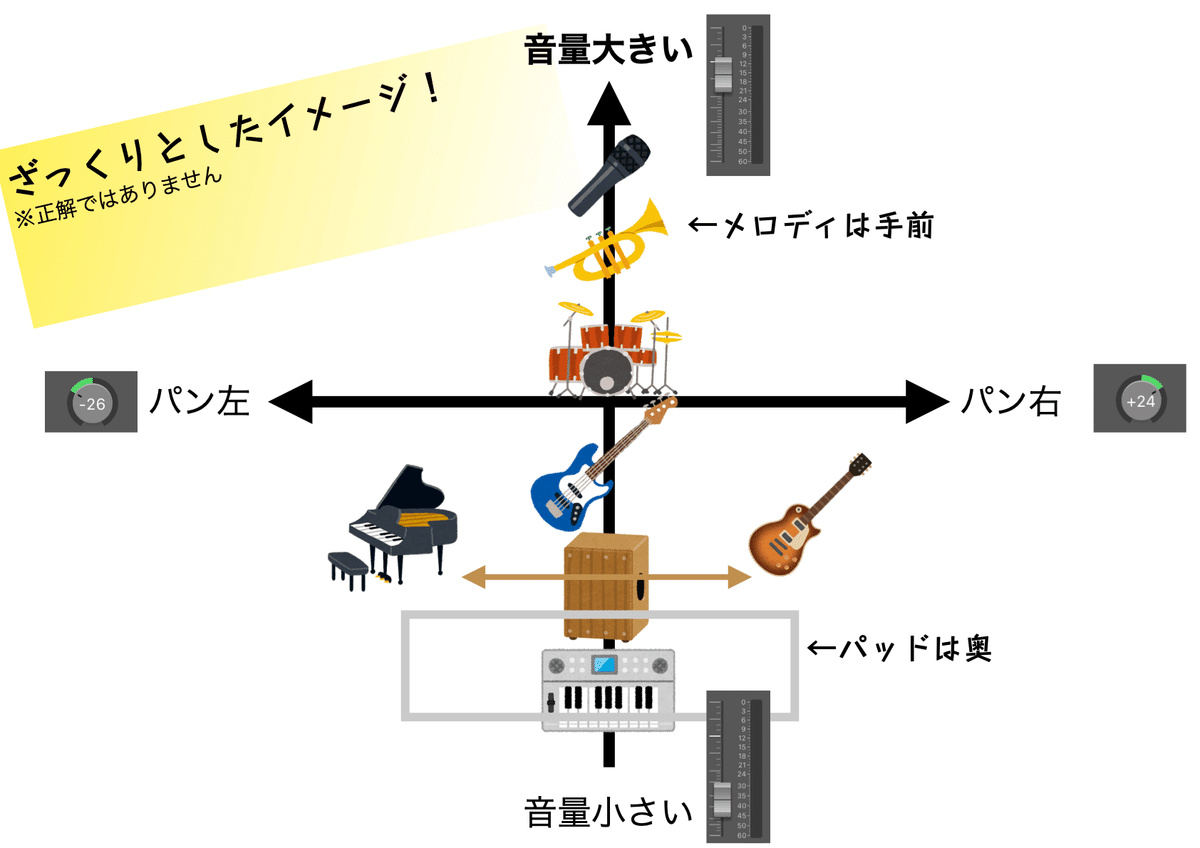

特に、音の大きさ[手前と奥]を作る要素『ボリューム』と、音の左右を決める要素『パン』は重視されやすいです。

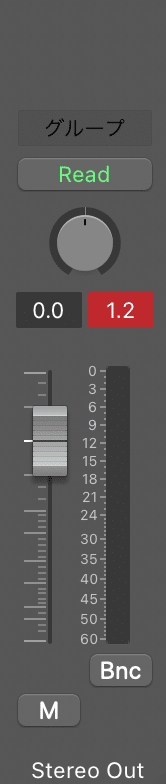

ボリュームはフェーダー、パンはノブを使って操作します。

この操作子は各トラックについています!

さて、バランスの目安についてですが、

<フェーダー[ボリューム]>

リズムの根幹を支えるキックやドラムを音量バーの真ん中くらいに、ベースはそれより若干小さく設定

↓

ギター・シンセ・ピアノ・ブラスなどは聴かせたい音の音量を上げる(ただしドラムなどと比べて大きすぎないように)。パッドなどの空間系は音量小さめ。

↓

ボーカルがあれば、よく聴こえるような音量にする。メロディラインも同様。

<ノブ[パン]>

・キック・ベース・ボーカルは中央に設置

・ピアノやギターなど(上物)は左右にそこそこ振り切る

大体このような感じです。

もちろんこれが正解ではありませんが、楽器や音同士の位置関係について理解しておくと、より思い通りに音を聴かせることができるようになります!

3. よく使うプラグイン:EQとコンプレッサー

プラグインに関しては不明な点が多く、至らない点が多々ありますがご了承ください…!

ボリューム・パンによる調整ができたら、プラグインを使用して聴かせたい音をより聴かせる調整を行います。

この調整には、例として周波数の制御や音圧の調整があります。

これらを叶えるプラグインはそれぞれEQ・コンプレッサーと呼ばれており、ここではそれらについて簡単に説明します(できるのか?)。

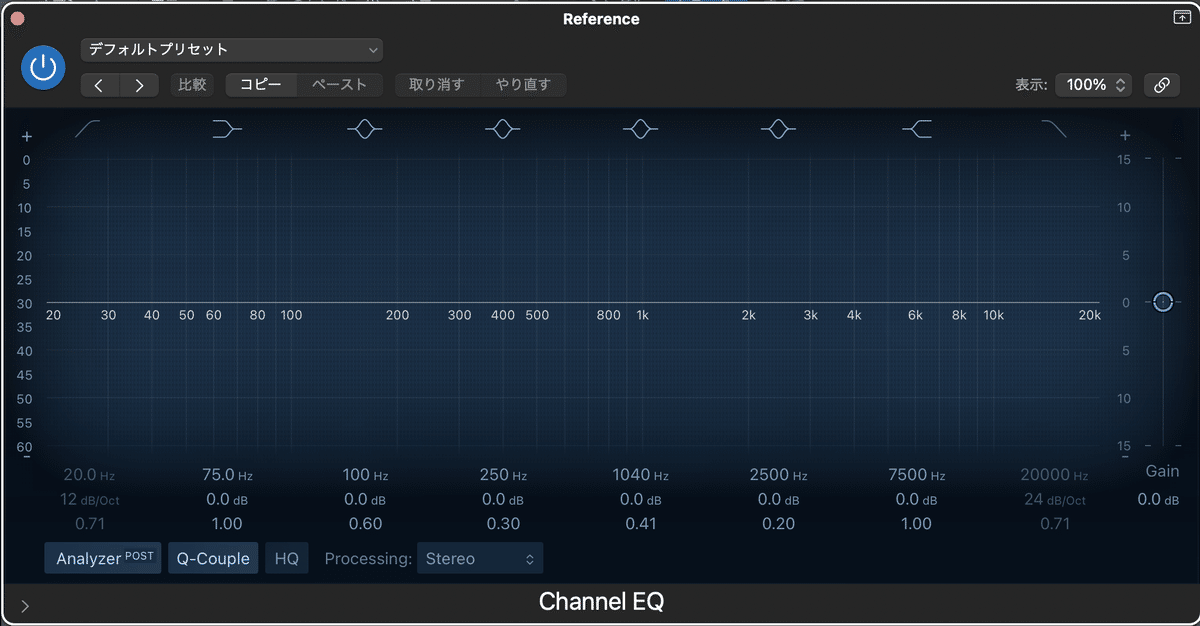

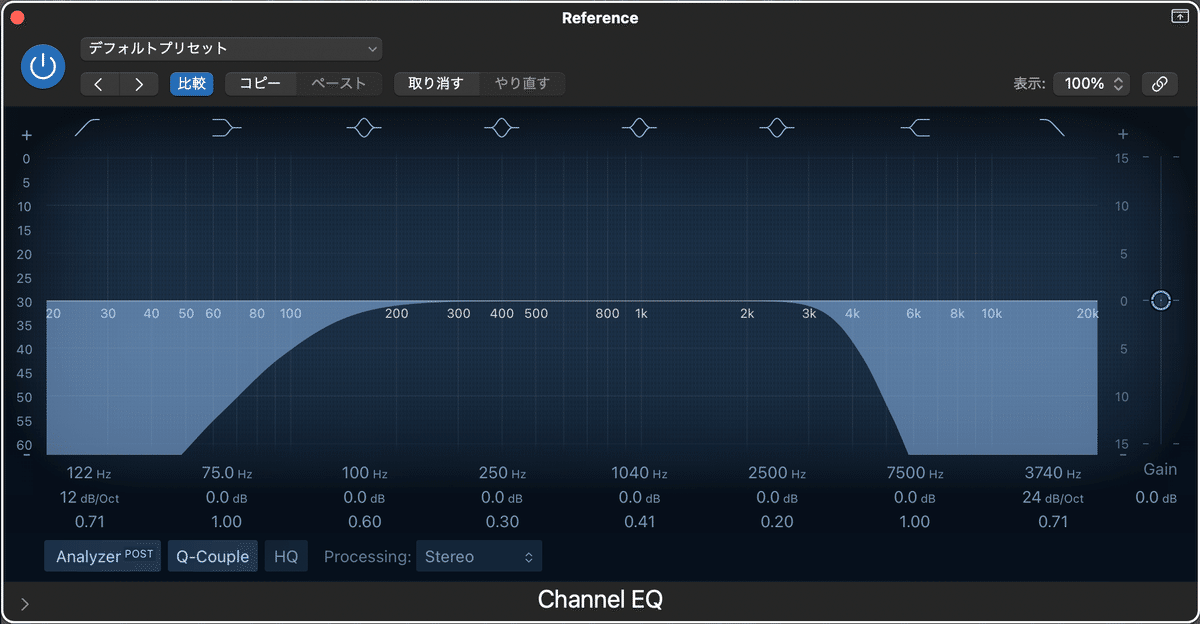

EQ(イコライザー)

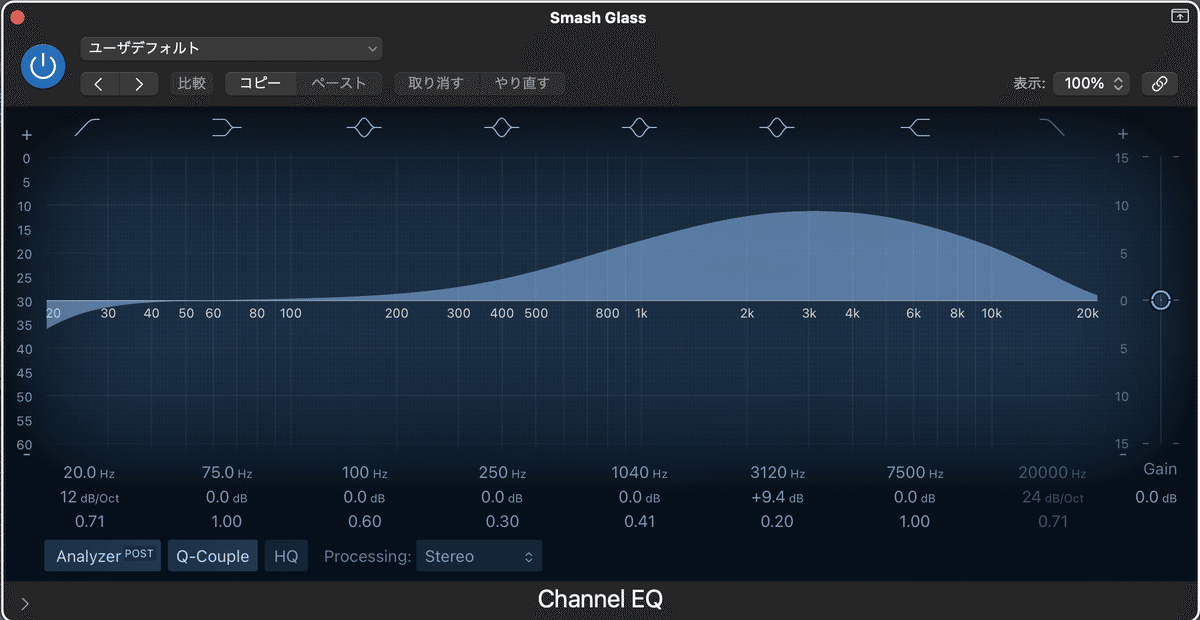

EQはこれです。

EQが制御するのは『周波数』です。

周波数とは、ざっくり言うと『音の高さ』です。

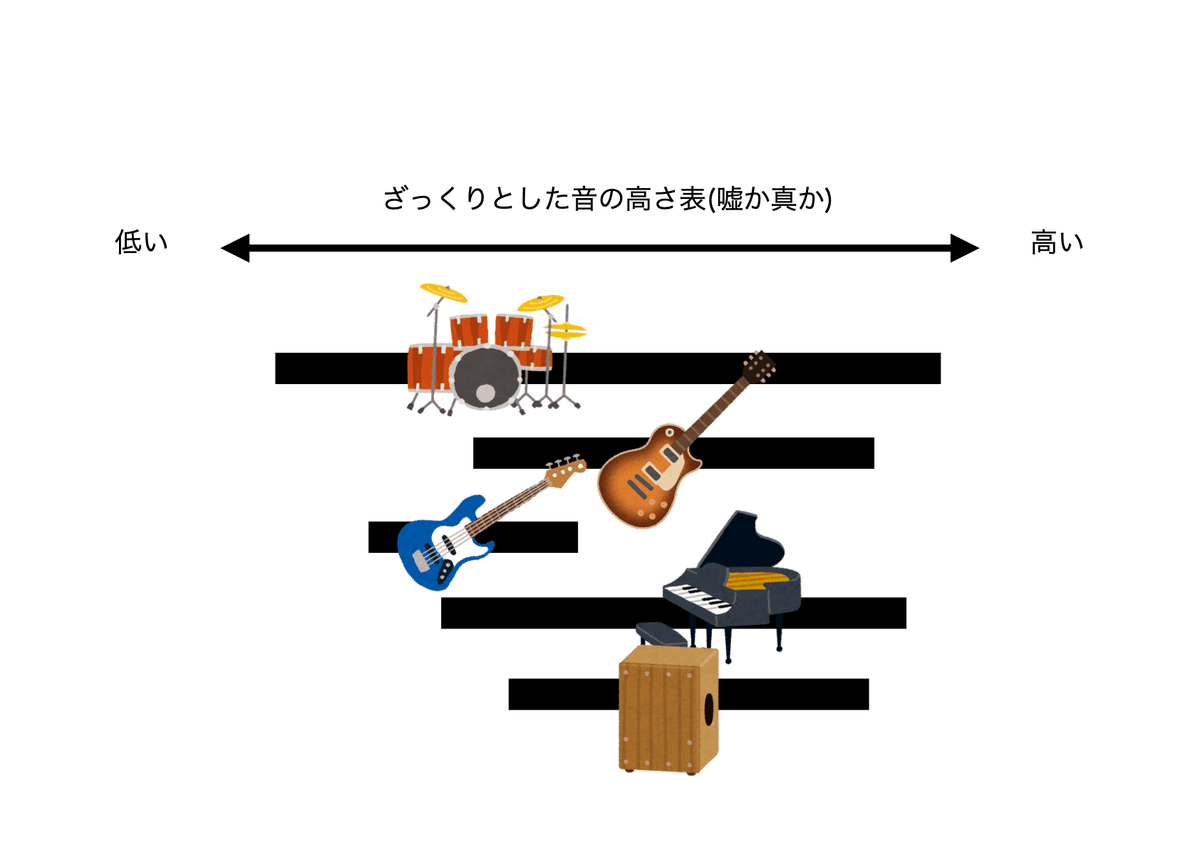

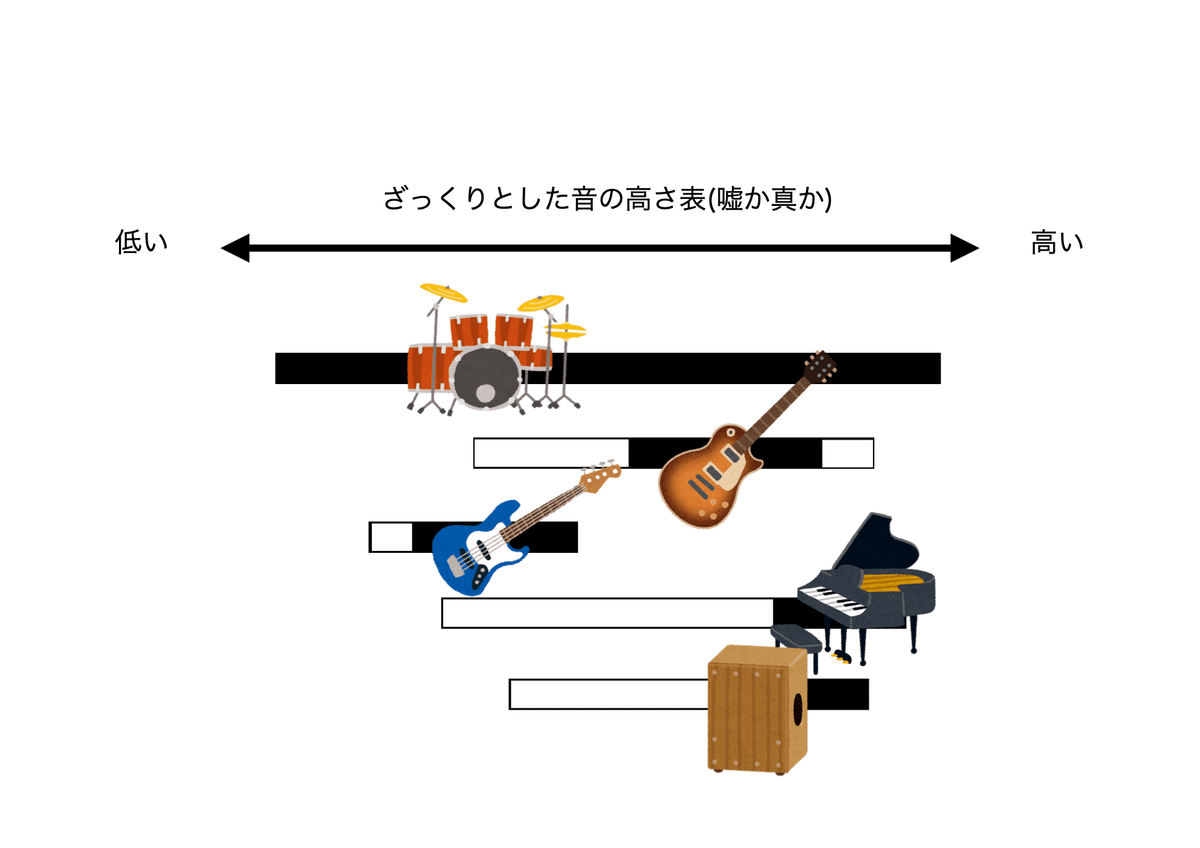

それぞれの楽器や音によって音の高さは違います。

キックやベースは当然低い音です。

ギターやピアノは高音から低音まで幅広く出せます。

ベルやハイハットは主に高い音が出ます。

シンセの音色(プリセット)は迫力を出すために、単体でも高音から低音を幅広くカバーしていることがあります。

さて、上の表を見ると、『真ん中の音が多いこと』がわかると思います。

これらをそのままぶつけるとどうなるでしょう…

音が重なりすぎて、本当に聴かせたい音がわからなくなってしまう問題が生じます!

それを解決するための方法の一つが2.のボリューム・パンだったわけです。

これらは音の出る位置を変えて重なりを防いでいます。

実際には音の数はもっと多いこともあり、位置取りだけでは不十分になることがあります。

そんな時、EQを用いて各音のメインの周波数を変える(=棲み分けする)ことで解決します。たいていの場合、たくさん鳴っている音の特定の高さを削ります。

ここでEQの画面を見てみると、何やら数字が書いてあります。

これが周波数であり[単位:Hz(ヘルツ)]、音の高さを一本の横軸で表しています。

EQにはたいていプラグインを挿したトラックで流れている音の高さを表示する機能がついています。

この機能を用いて、EQを挿したトラックで流れている音を確認してみます。

試しにEQでこの音を削ってみましょう。

このタイプのEQは音を高さで削るフィルターがいくつかついており、それを操作することでその高さが鳴らないようになります。

この状態でもう一度音を鳴らしてみると…?

さっきに比べて、削った部分の折れ線の高さが低くなっています。

この要領で各楽器の音で不要な高さを削り、全体的にスッキリとした音にします。

ただ、どんな設定にすれば良いかわからないと言う人もいるでしょう。

私はよくプリセットの設定を基準にしています。

EQで周波数を削る方法は一通りではありません。

同じ楽器でも場面によって出したい音の高さを変えたい時があるでしょう…

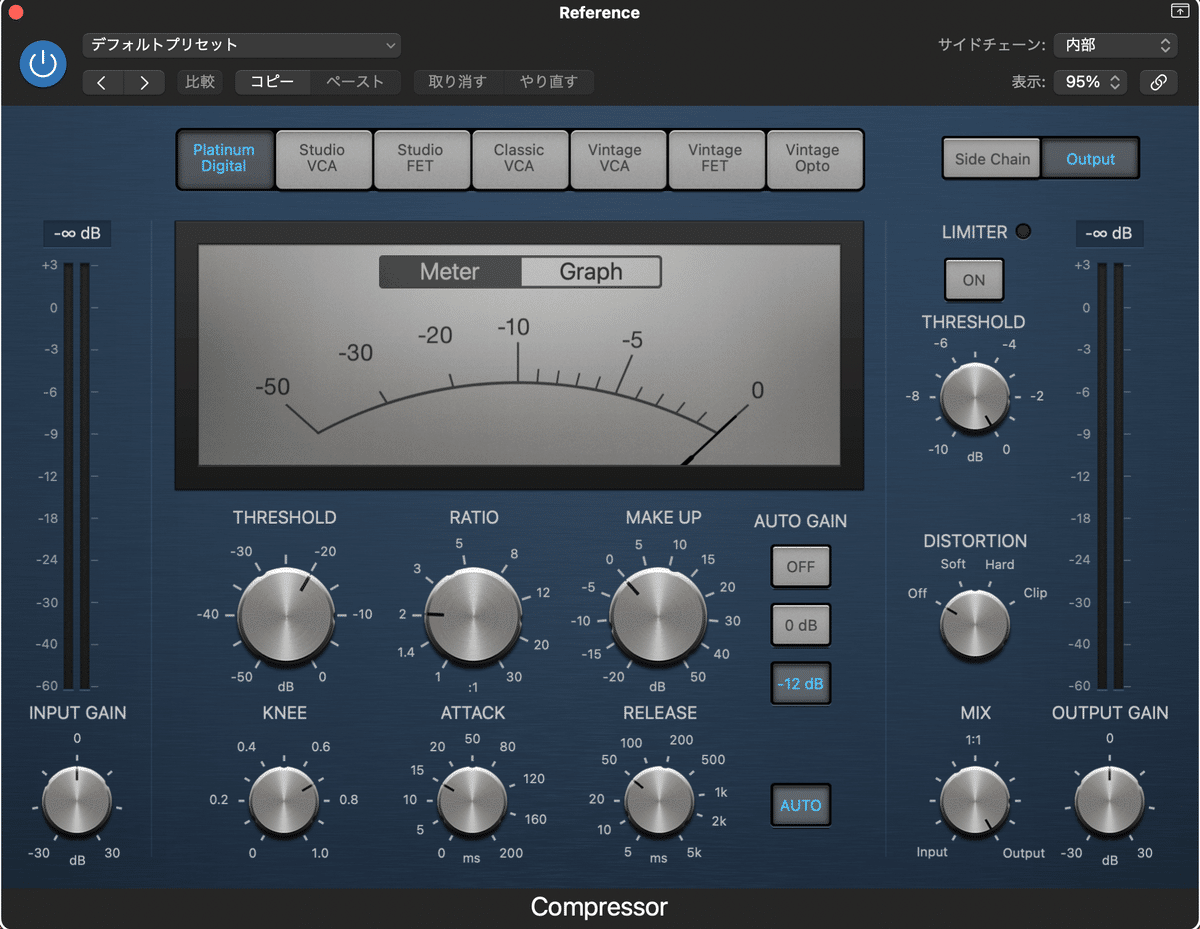

コンプレッサー(コンプ)

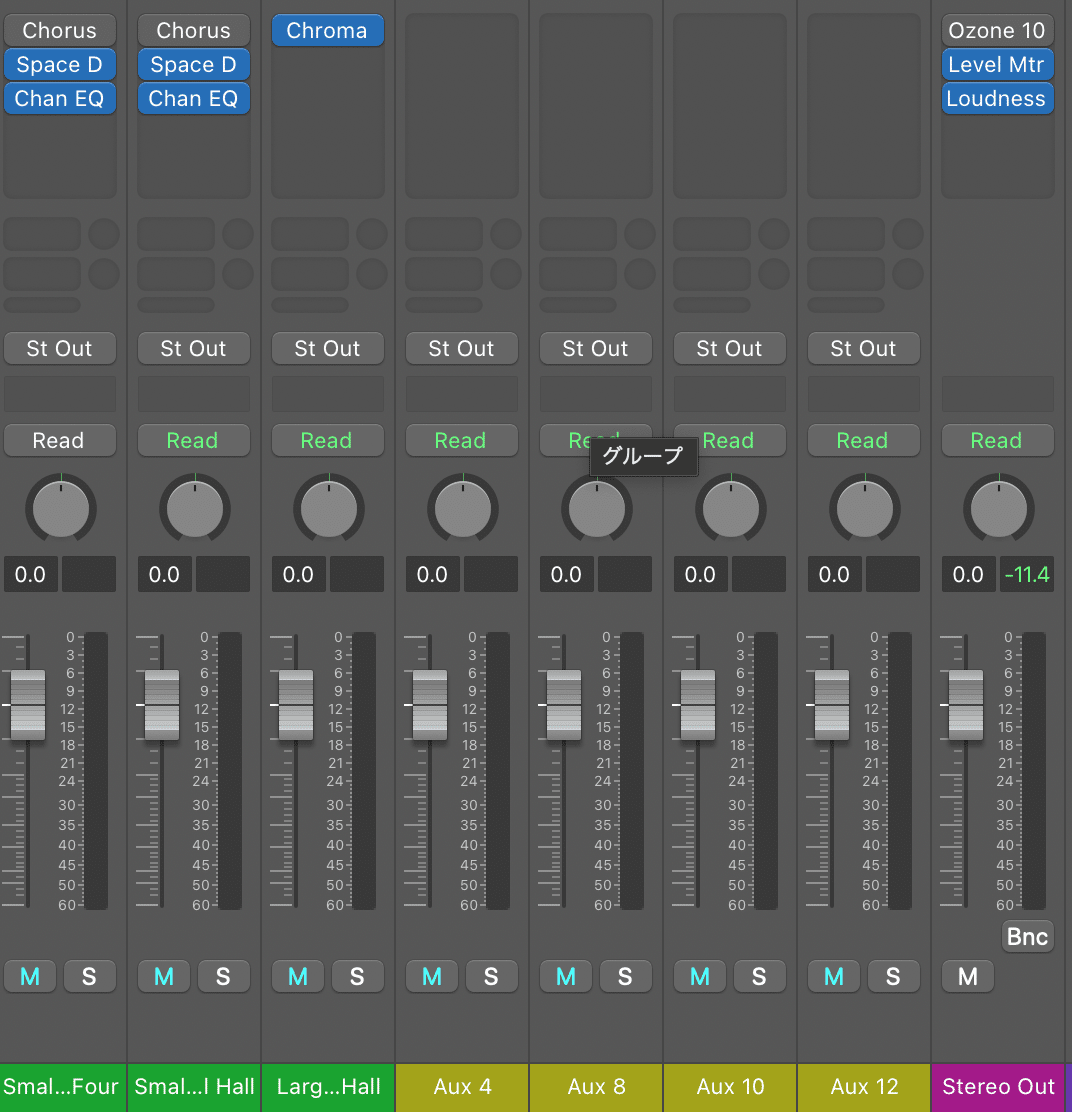

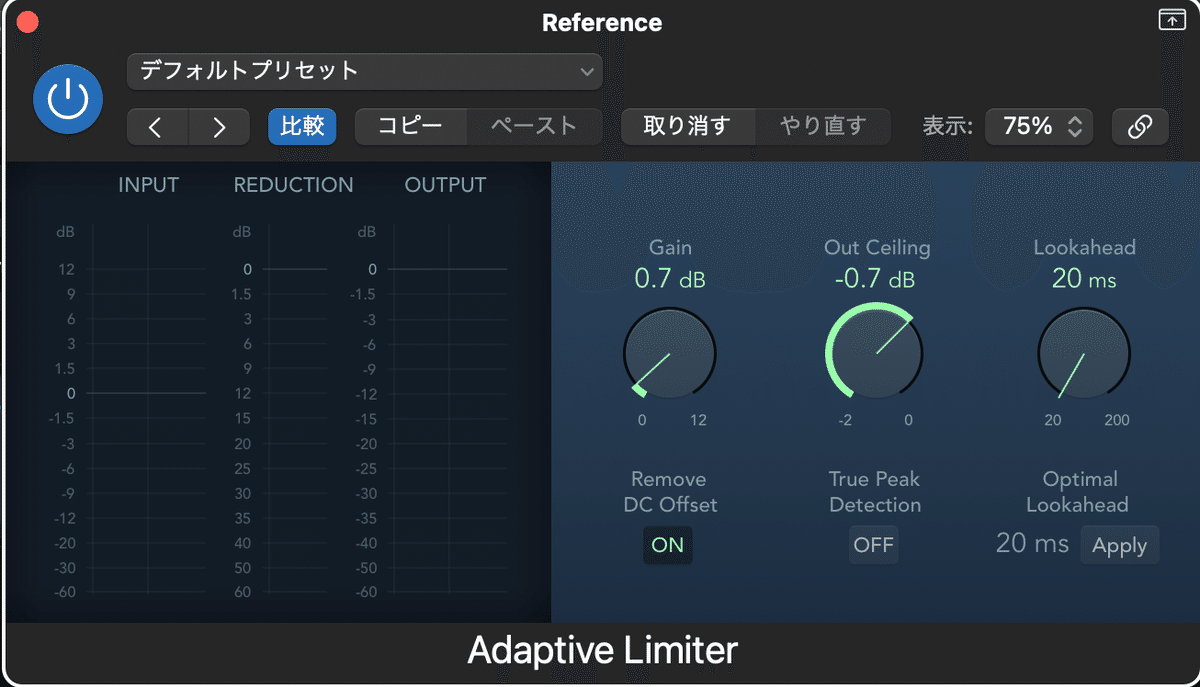

コンプレッサーはこれです。

コンプレッサーが制御するのは『音圧』です。

音圧とは、ざっくり言うと『音の聴こえやすさ』です。(合ってる?)説明時は音量について書かれることが多いので、音量をメインに書きます。

オーディオデータの波形を見ると、音の大小が現れていることが読み取れます。

小さい音はより中心に、大きい音はより外側に描かれています。

曲中にあるさまざまな楽器や音の中で、『この音を聴かせたいのにそこだけ音量が小さい…』『逆にあの音が大きすぎてこの音が埋もれている』といったことがあります。

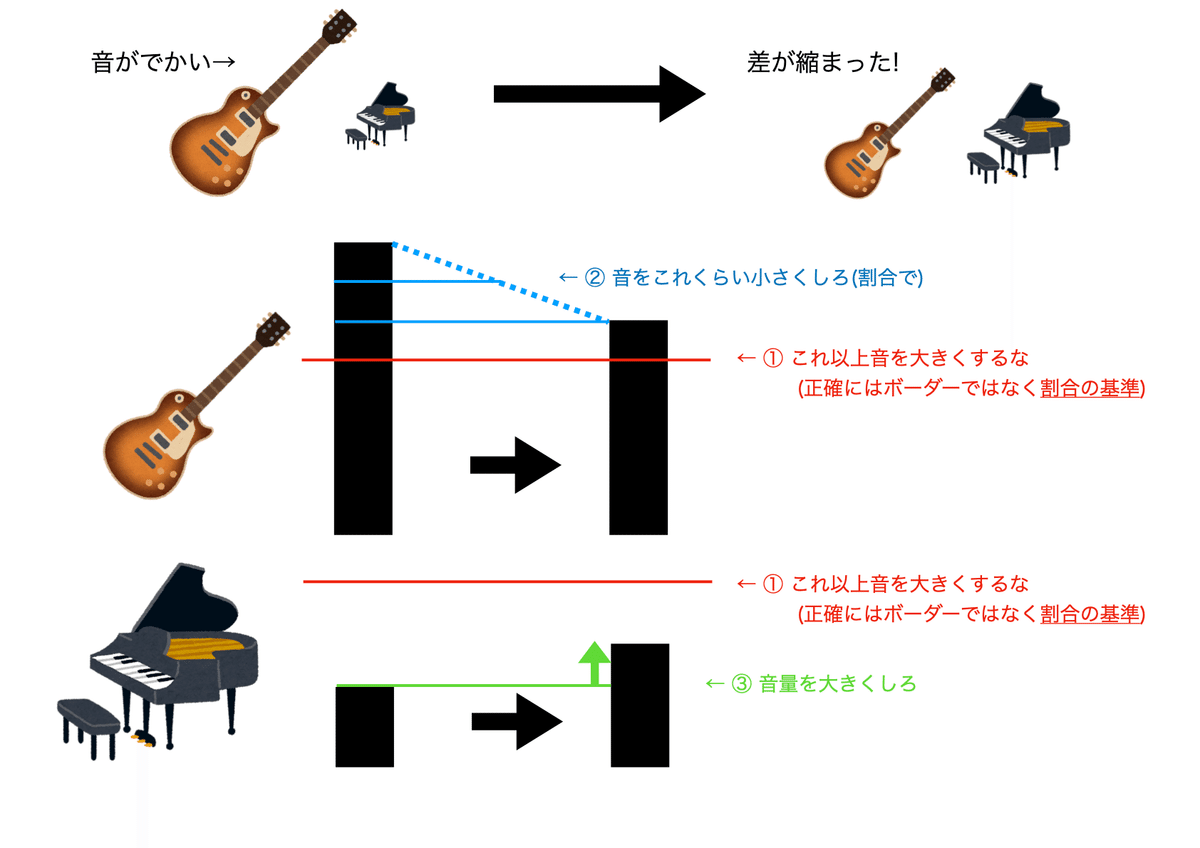

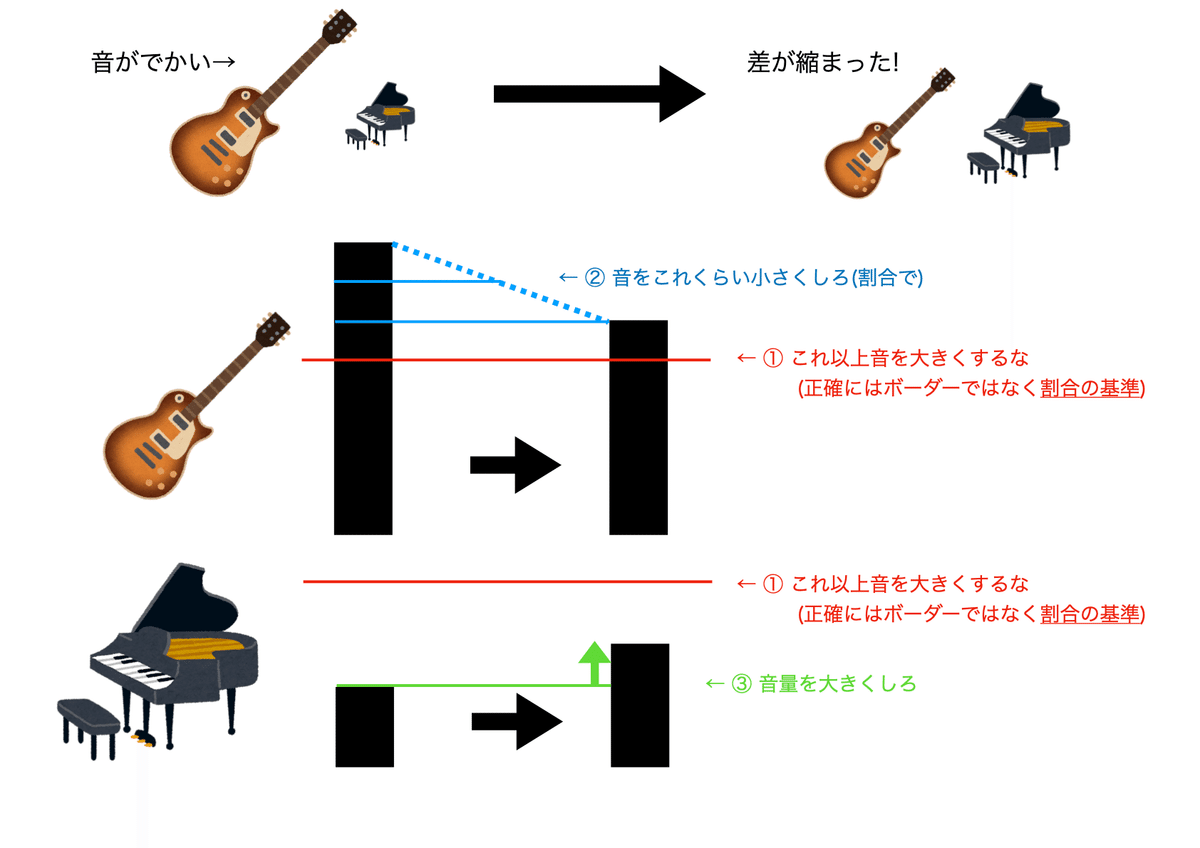

この音量差を埋め合わせる目的で、コンプレッサーが使われます。

コンプレッサーに付属する3つの機能によって、大きい音を小さく(目立たなく)、小さい音を大きく(聴こえやすく)します。

1つのボーカルデータなどでも3つの機能が働き、音量差が埋め合わされる。

(一つの音の場合、③は大きい音にも同様に働きます)

ここからは、コンプレッサーの主に使用するノブ3つの機能を紹介します

(1から3の順で優先度が高い)。

1. スレッショルド(Threshold)

『これ以上音を大きくするな』の基準です(音量は割合で削られるので、厳密には『この値まで音量が抑えられる』というわけではありません。)

これより大きい音は削られて小さくなりますが、小さい音は削られません。

よって、音量差が近づきます。

2. レシオ(Ratio)

『大きい音をこれくらいの比率で圧縮しろ』の基準です。

ノブの下をよく見ると『:1』と書かれていますが、これはノブ周りの値と合わせて『圧縮率○:1』を表し、レシオの値(○)が大きくなるほどより小さく圧縮されます。

スレッショルドと合わせて大きい音がより小さくなり、音量差が近づきます。

3. アウトプットゲイン(Make Upと書かれている)

『主に小さすぎる音を大きくするが、大きい音もその分大きくなるので注意!』の意味を持ちます。

『音量差を縮める』のはスレッショルドとレシオの2つですが、アウトプットゲインは『大小さまざまな音をある程度までは確実に聞こえるようにする』機能といえます。

このノブは直接音量を上げるノブなので、値を上げすぎると音が割れてしまいます。

上げすぎには注意しましょう!

この3つの機能で音量差を埋めれば、

ボーカルの小さくて聴こえにくい箇所を音割れせずに大きくして、満遍なく聴かせられる

ピアノの弾き方の強弱による音量差を埋めて、平均的に聴かせる。

などができるようになります。

ただ、どんな設定にすれば良いかわからないと言う人もいるでしょう。

私はよくプリセットの設定を基準にしています。(2回目)

これらの設定を一つのノブでやってのける便利なプラグインもあるんだとか…

コンプレッサーで音量差を無くしていくと小さい音も聴こえやすくなりますが、それによって元の音の強弱の細かいニュアンスが失われることがあります。

場面によって削る音の有無を検討しましょう…

コンプレッサーについて、詳しくはこちら(参考にしました)↓

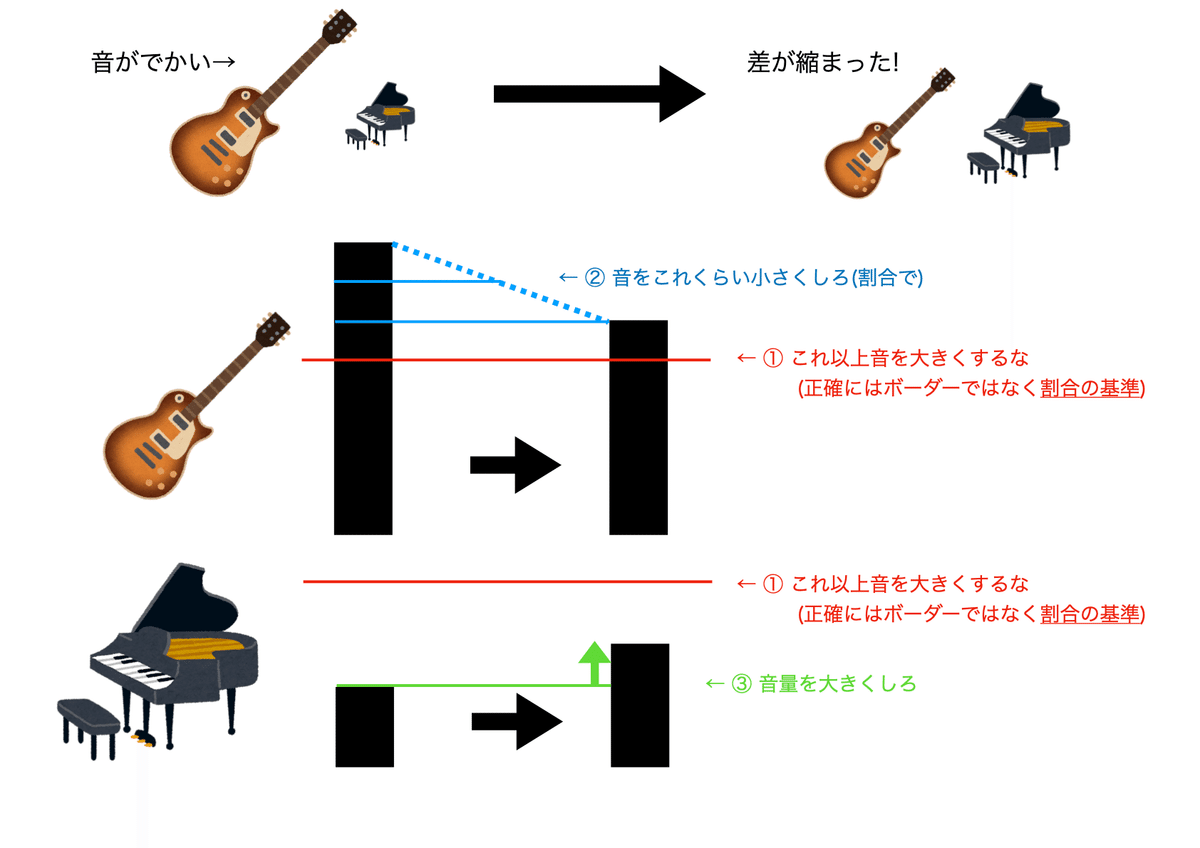

4. 仕上げの手段:マスタートラック

各トラックの調整が終わったら、マスタートラックにプラグインを挿して全体の仕上がりを調整します。

マスタートラックはトラック全ての音を束ねるトラックです。

このトラックに挿したプラグインを通して出る音が、完成した曲(2Mix)になります。

まさに最後の砦です。

Stereo Outの名の通り、この場合はステレオで書き出される(2Mixと呼ばれる)。

ここでやることは主に、

音圧を上げて迫力を出す

曲が聞こえる空間を作る

最終的な音量をチェックする

などがあります!

ただし、あくまで仕上げ程度です。

この時点でミックスが破綻していないことを確信してください!

音圧を上げて迫力を出す

コンプレッサー

『音圧』といえばコンプレッサー。

これを設定していい感じにします(原理は4.で前述)。

マキシマイザー

原理はコンプレッサーと似ています。

音の大小の差を埋めて、音の密度を上げる=迫力を出す=音圧を上げることを目指すプラグインです。(実は使ったことがなく詳しくありません、教えて欲しい…)

えっ、リミッター…?

曲が聞こえる空間を作る

EQ

曲をより魅力的に聴かせるために、高音・低音で強調したい周波数をEQで設定することがあります。(削ることも当然ある)

そう、EQは特定の周波数を小さく削るだけでなく、大きくすることもできます!

(もちろん音割れしないように)

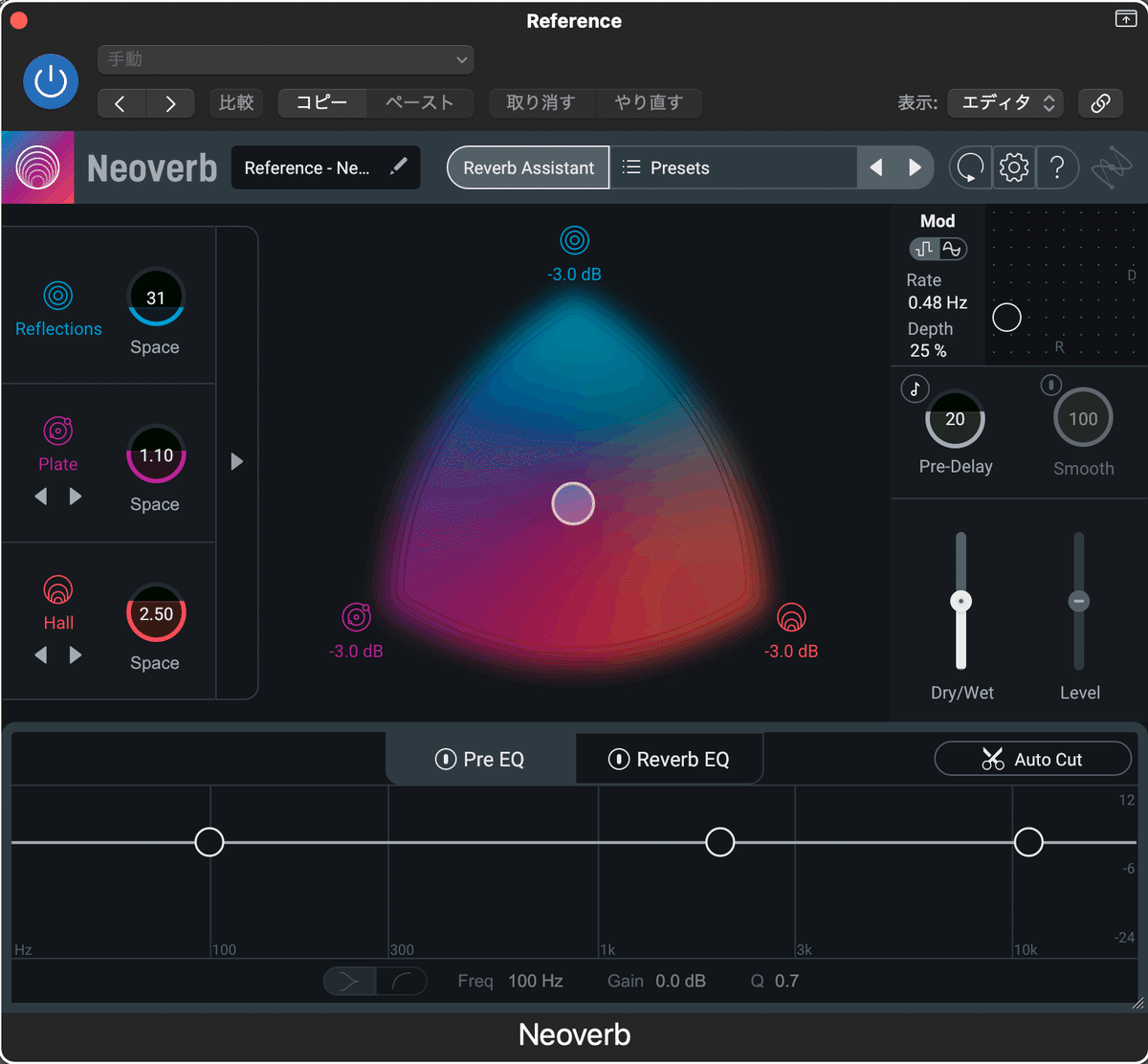

リバーブ

リバーブはエフェクトの一種ですが、ここで解説してしまいます!

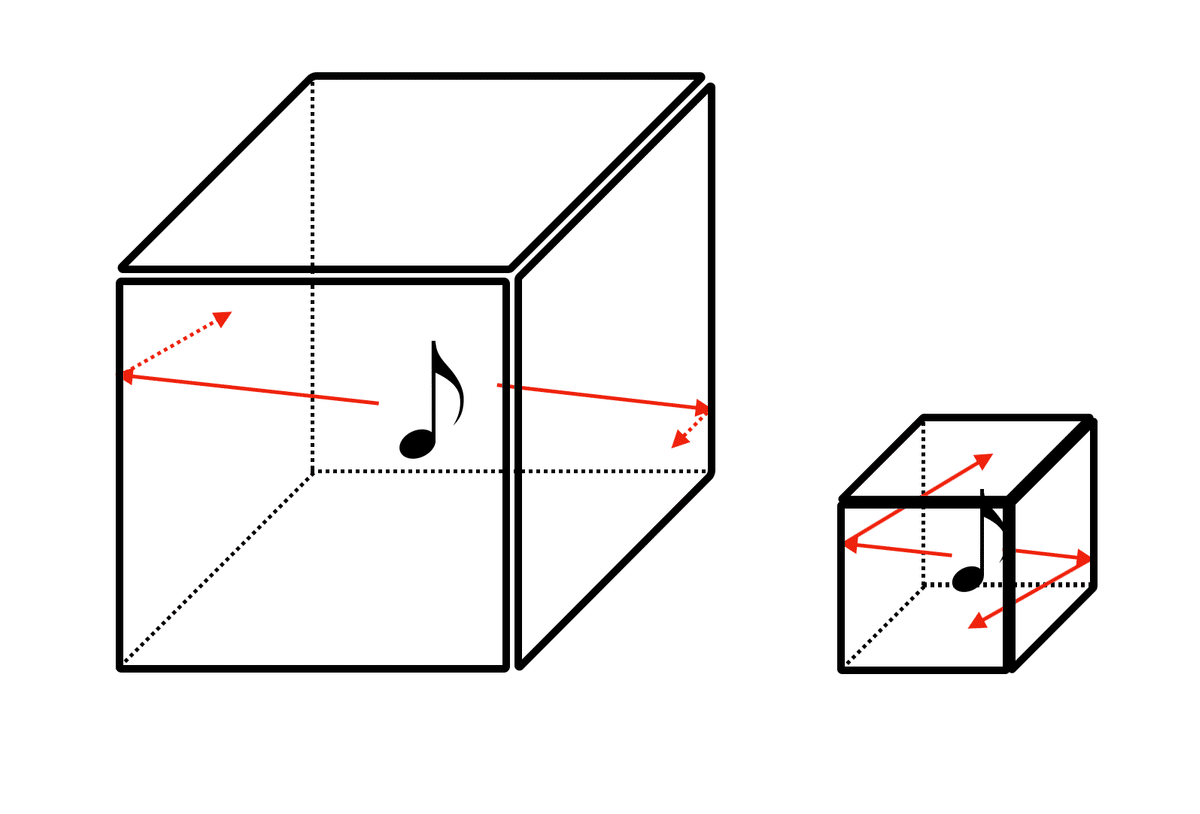

リバーブとは『音の残響』です。

トンネルなどで音が跳ね返ったりしてくぐもって聴こえる…それもリバーブです。

この跳ね返り具合は空間の広さや素材によってさまざまです。

レコーディングスタジオは全然音が響きませんし、逆に大きなホールでは音が響きます。

プラグインのリバーブは、こうした空間の特性をシミュレートしています。

挿すだけで音の変化を割と簡単に感じ取れると思います!

ただし、過度にリバーブをかけると音が不明瞭になる原因にもなります。

曲に合わせて程々に設定しましょう!

リバーブについて、詳しくはこちら↓

最終的な音量をチェックする

リミッター

音量が0dBを越えた音は音割れしてしまいます。

これを防ぐためのプラグインがリミッターです。

『音を抑える』という機能を持ち、基本的な仕組みはコンプレッサーやマキシマイザーと変わりません(これは調べて判明)。

ただし『越えない音量を設定する』という点に重点が置かれています。

コンプレッサー同様、これで音を抑えすぎると元の音の強弱の細かいニュアンスが失われることに注意してください。

そのため、大きすぎる音をこれだけで小さくすることはお勧め致しません…

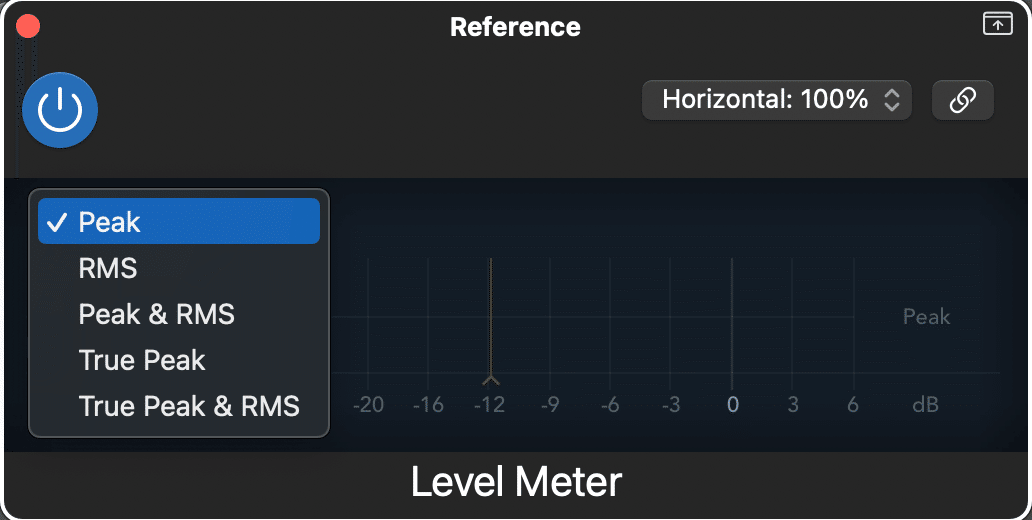

レベルメーター

以下2つは音量などをチェックするメーターであり、それ自体で音は変化しません。

まずレベルメーターは、最終的な音量をチェックします。

『…えっ?音量ならフェーダーがあるあの画面で見られるじゃん?

挿す意味なんてなくない?』とお思いの方もいるでしょう。

…そう、私もよくわかっていないのです(執筆当時)。

ですが調べるうちに、2つ目的があるのではと思い始めました。

1. 大画面で見やすい。

これは言わずもがなです!

2. 音のレベルを表す基準を変更できる

ざっくり説明すると、

・Peakは音量のピーク、つまり『瞬間的に出る音の大きさ』を表します。

・RMSは一定期間に鳴っている音量を平均したもので、『Peakよりも人が聴いた時に近い音の指標』です。

つまり、レベルメーターをPeakで設定すると『音が割れないか』を確認でき、RMSで設定すると『音の聴こえやすさ』(=音圧)を確認できます。

RMSの説明はSleepfreaksさんの動画がおすすめです↓

レベルメーターはあくまでメーターなので、実際に問題があれば前の工程に戻って操作します。

例として、もしPeakで音量が大きければフェーダーで各トラックの音量を下げます。

RMSが小さければ、コンプレッサーやマキシマイザーを使って音の聴こえやすさを改善します。

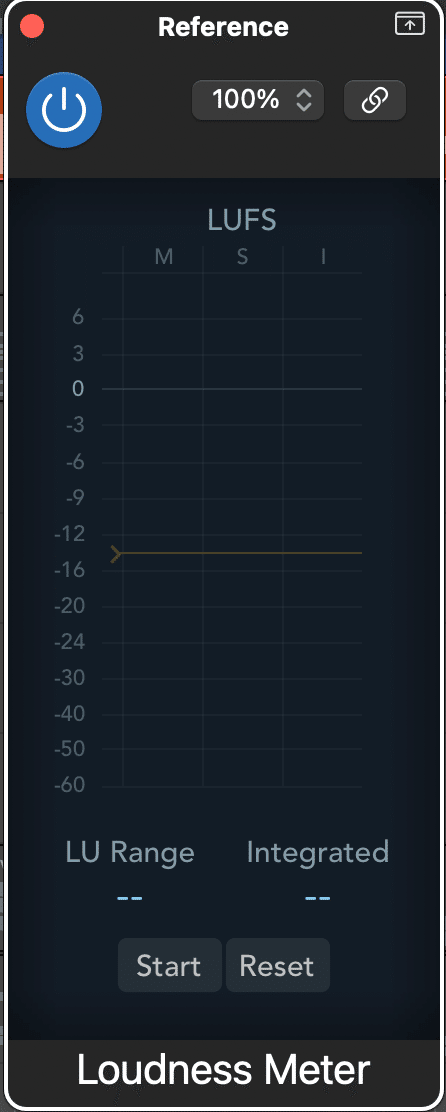

ラウドネスメーター

メーター2つ目は『ラウドネスメーター』。

こちらは、ラウドネスをチェックします。

ラウドネス(Loudness)とはなんぞや? とお思いの方もいらっしゃるでしょう。

私も初心者ゆえ、よくわかりません!(投げるな)

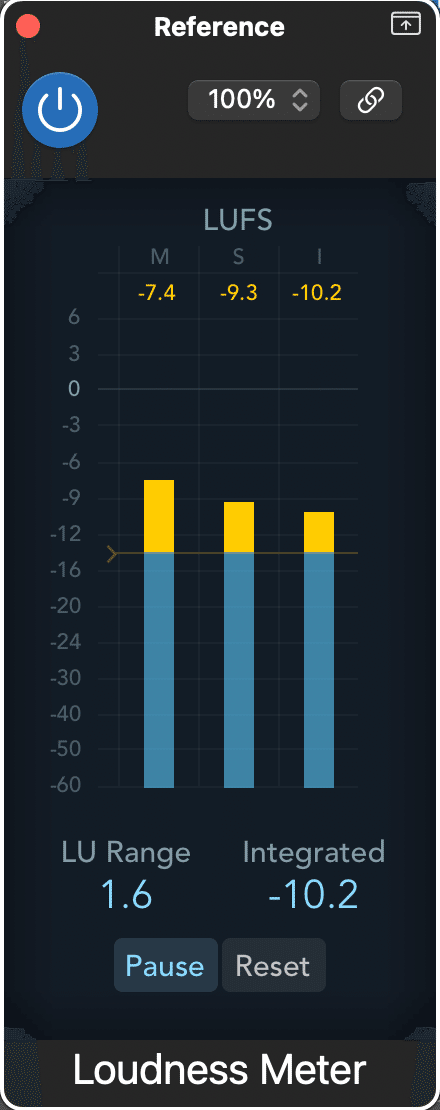

ラウドネスの値は、LUFS(Loudness Units Full Scale)という測定方法に基づいています。

これは『人が実際に音を聴いた時にどう知覚するか』を考えて作られた指標です。

実は先ほどのRMSは電気信号の平均で求めた値であり、Peakよりは人が聴いた時に近い音量を示しますが、ラウドネスの方がもっと人が聴いた時に近い音のレベルを表します。

つまりこのメーターでは『人が聴いた時に十分な音の聴こえやすさ(=音圧)があるか?』を測定するというわけですね!…おそらくですが

使い方(Logicのやつ)としては、『Start』ボタンを押して曲を再生し、最も右の値

(I…Integrated)を確認するだけです!

Iの値は楽曲全体の音のレベルを表すので、まさに最終チェックです。

ちなみに、LUFSの値(≒Iの値)は『ラウドネス音量』として各配信サイトでの基準になっています。

曲を投稿する際、もしLUFSが高いままだと自動的に値を揃えられ、作った時点の

楽曲本来のパフォーマンスが発揮できない恐れがあります。

もし値が大きければ、値を下げることで製作時と配信時の音の聴こえ方の違いを減らせると思われます!

ラウドネスメーターもまた、あくまでメーターです。

実際に問題があれば前の工程に戻って操作します。

フェーダーで各トラックの音量を下げたり、コンプレッサーやマキシマイザーを使って音の聴こえやすさを改善するなどの方法で調整します。(ざっくりしていてすみません…)

完成へ

プラグインを挿す順番は目的によって異なります(特にEQとコンプとマキシマイザー)。

また、これらの要素を全て使うことはありません。

必要に応じて選択してください!(特にEQとコンプとマキシマイザー)

以上で曲は完成です(多分)!

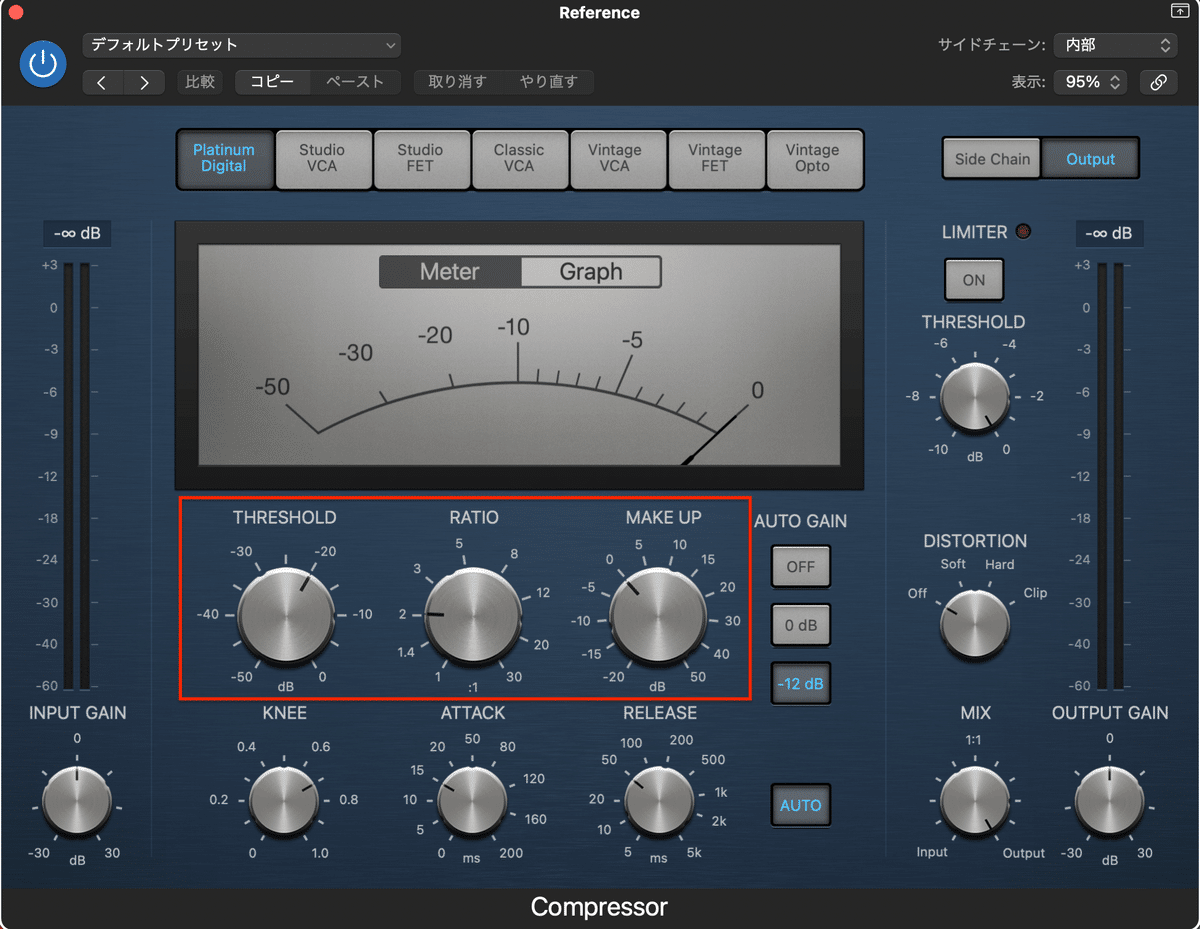

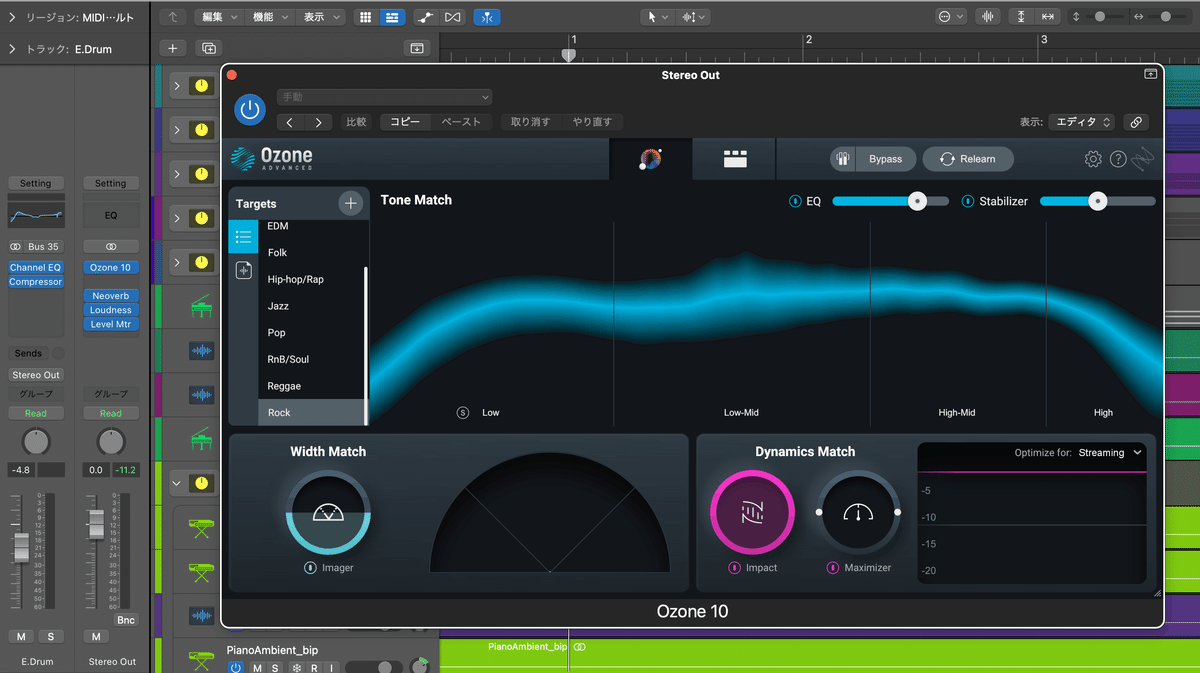

5. スタートライン短縮:Ozone 10 Advancedを添えて

※ これは宣伝ではありません

さて、今までの作業を私が実際に事細かに実施しているかというと…

答えはNOです。

理由は時間がないことと、単純に能力が足りないからです!(ひどい理由)

今回のリミックスでもミックスに時間をかけようとして沼にハマりまくっておりました…

そこで、ある程度のスタートラインを整えておく便利なプラグインを使って時短を図っています。

私はiZotope『Ozone 10 Advanced』を使ってます!

このプラグインの目玉機能が『Master Assistant』です。

なんと、流した音を自動でいい感じに調整します!

設定すればジャンルごとの大まかなプラグインの方向性も示してくれるので、ミックスのスタートラインをある程度作り出すことができます。

また、詳細画面に飛べばさまざまなプラグインが挿さっていることが確認でき、それらを後から手動で調節することも可能です

(それらのプラグインは単体でも使えます)。

大体これで解決させることもありますが、自分の場合基本的なミックス(ボリューム・パン)を終わらせてから試すことが多いです。

おわりに

ここまでわざわざ読んでいただき、ありがとうございました!

ミックスの破綻は曲を聴く人を『…あ、やっぱいいですぅ〜』と引き返させてしまう要因になりかねません!

これらのツールを駆使しながら、将来的には曲に自分好みの空間を構築していきたいところです!

まだまだ各所様にはお世話になることでしょう…!!

(プレイリストありがとうございます(予定))

マガジン『S.KT.とクラリミコン』

序章編

<S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #1]リミックスの制作・序章編>

今回のリミックスに仕込んだイースターエッグ

<S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #3]隠し要素編>

ボーカルデータ取り込みをミスった者の末路[サンプルレートとビットレート]

<S.KT.とクラリミコン2[Behind The Wave #4]トラブルシューティング編>

以上、失礼いたします。

(S.KT.)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?