第58回理学療法士国家試験 午後76-80の解説

息子は57回の国試では不合格で、1年間一緒に勉強し、58回の国試になんとか合格する事ができました。一緒に勉強したというのは、私が医師の立場でいろいろ教える事ができたという事です。理学療法士の専門ではありませんが、医師である事から、それなりに知識もありますので、恩返しの意味を込めて、解説やコメントをしたいと思います(いわゆる理学療法士出身の予備校講師や塾の先生と比較して詳しいところもありますが、詳しくないところもありますのでご容赦ください)。もしこれは違うよという所があればご連絡いただければ幸いです。

76.疾患と病因の組み合わせで正しいのはどれか。(58回午後76)

1.Creutzfelt-Jakob病 ― 感染

2.Parkinson病 ― 脱髄

3.肝性脳症 ー 神経変性

4.正常圧水頭症 ― 血行障害

5.多発性硬化症 ― 腫瘍

【答え】1

【解説】

病理学の分野で、疾患と病因の組み合わせを問う問題です。数年に1回しか出題されないので、対策が難しい分野です。ただ選択肢1のCreutzfelt-Jakob病はこの分野でしか出題されませんので、ポイントだけ覚えておきたいところです。

1.Creutzfelt-Jakob病 ― 感染:○

100万人に1人の割合で発生する極めて稀な疾患です。なぜこのような疾患が理学療法士の国家試験に時々出題されるのが謎ですが、病因論として、感染症というキーワードで出題されます。

Creutzfelt-Jakob病(クロイツフェルトーヤコブ病)は脳内にプリオンという異常蛋白が蓄積する事によって、大脳皮質に海綿状変化をきたし、高度の認知症からねたきりになって1〜2年で死亡する病気です。約80%が孤発性で発症機序が不明ですが、約5%が感染が原因とされ、狂牛病(BSE:牛海綿状脳症)に感染した牛を食べることで発症することがあります。

Creutzfelt-Jakob病ー感染ープリオン異常蛋白ー大脳皮質の海綿状変化と覚えてください。

2.Parkinson病 ― 脱髄:×

Parkinson病は黒質線条体へレビー小体が蓄積する事による中枢神経の変性が原因です。

3.肝性脳症 ー 神経変性:×

肝性脳症は肝硬変などの肝機能低下により、アンモニアが分解できずに蓄積しておこる代謝異常です。脳神経に変性は起こしません。

4.正常圧水頭症 ― 血行障害:×

正常圧水頭症は、脳室内の過剰な脳脊髄液貯留を特徴とします。通常は、60代、70代の高齢者に発症し、認知症、歩行障害、尿失禁などをきたします。脳室の拡大がみられるものの、髄液圧は正常です。血行障害が原因ではなく、脳脊髄液の循環障害で、脳室の拡大による周辺の脳の圧迫が原因と考えられており、脳室と腹腔をチューブによって短絡(シャント)し、脳脊髄液を腹腔に流してやることによって症状が改善することがあります。

5.多発性硬化症 ― 腫瘍:×

多発性硬化症は中枢神経の脱髄が原因です。

この問題は52回午後75と同じ問題です。6年前問題は必ずやっておかなければなりませんね(過去問5年分では不十分なのです。6年前が特に狙われます)

……………………………………………………………………………………..

疾患と病因・病理学的変化の組合せで正しいのはどれか。

1. Creutzfeldt Jakob病:感染性疾患

2. Parkinson病:脱髄疾患

3. 肝性脳症:神経変性疾患

4. 正常圧水頭症:血行障害

5. 多発性硬化症:腫瘍性疾患

答え:1

………………………………………………………………………………………

77.頭部単純CTで低吸収域として描出されるのはどれか。(58回午後77)

1.くも膜下出血

2.脳梗塞慢性期

3.脳出血急性期

4.急性硬膜下血腫

5.脈絡叢の石灰化

【答え】2

【解説】

中枢神経の画像診断の見方としてはMRIに関して58回午前3のところで詳しく解説しました。

この問題では中枢神経のCT診断について問われています。基本事項として

・頭部CTで高吸収域(白い)→出血

・頭部CTで底吸収域(黒い)→梗塞

です。そして、理学療法士の国家試験では、脳梗塞はほとんどMRIで出題されます(脳MRIが出れば、無条件に脳梗塞と考えて良いです)。出血はCTの方がわかりやすいので、脳出血はCTで出題されます(たまに脳梗塞がCTで出題される場合があります)。

1.くも膜下出血:×

出血ですから高吸収域です。以下は過去国試に出題されたくも膜下出血のCT像です。下図左の脳底槽(5角形)に出血が見られるのは典型的ですが、図中央の脳表に出血が広がるパターン、図右のシルビウス裂に広がるパターンも出題されています。

大事なのは、これらの写真を見て、問題文を読まずにくも膜下出血とピーンとこなければなりません。この3つのパターンは頭の中にたたきこんでください。

2.脳梗塞慢性期:○

脳梗塞は発症直後ではCT上はっきりしません。発症6時間後ぐらいから低吸収域が区別できるようになり、1日後でははっきりとした低吸収域となります。慢性期でもすこし不明瞭になりますが、低吸収域として描出されます。

http://citec.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=25656

3.脳出血急性期:×

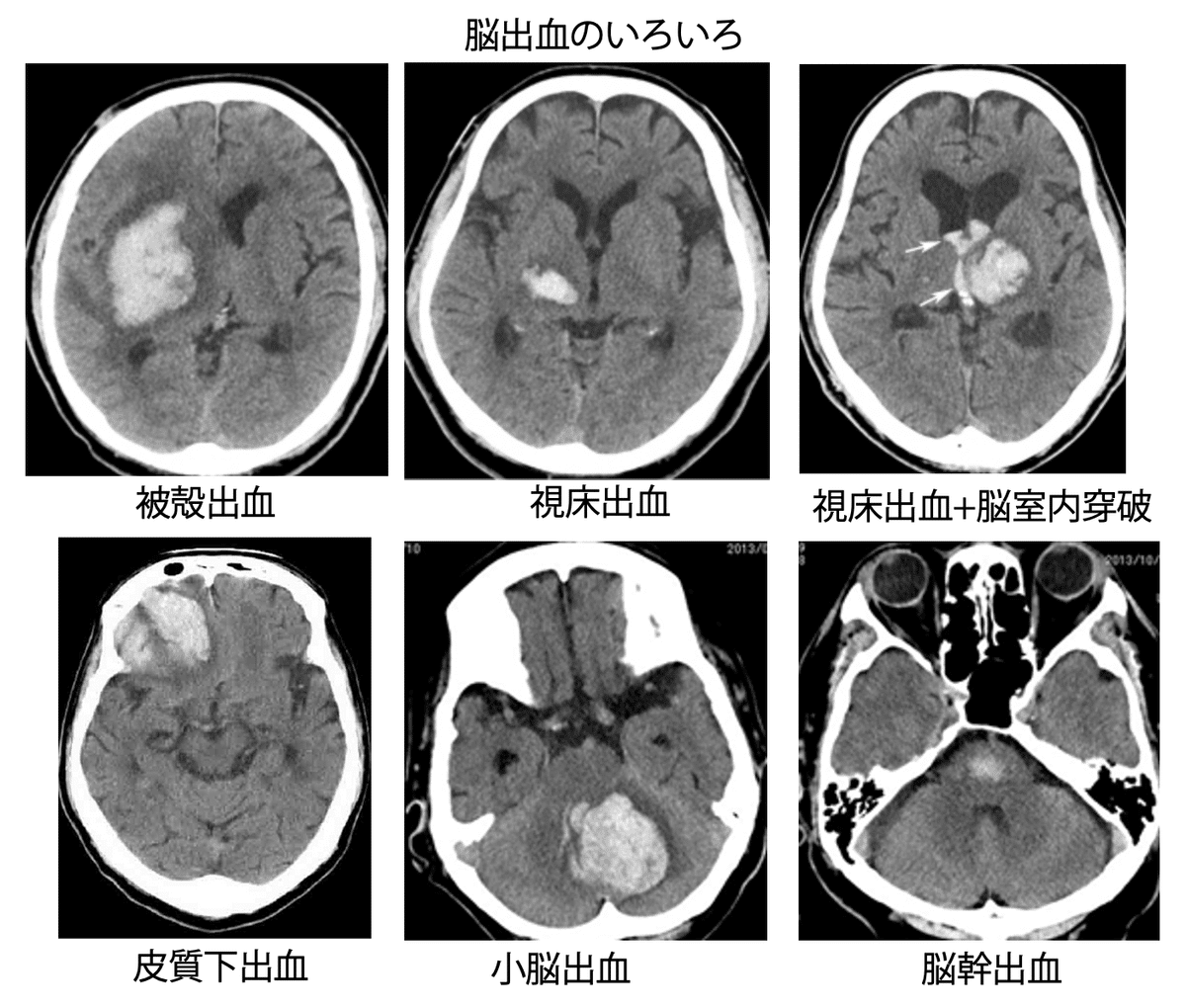

脳出血はCT上、高吸収域(白く)になります。下図のように各種出血部位も併せて確認してください。

4.急性硬膜下血腫:×

外傷に伴う血腫もCTでは高吸収域(白く)になります。外傷による血腫は主に外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫があります。

下図は外傷に伴うくも膜下出血です(外傷性くも膜下出血といいます)。外傷に伴って、脳の表面に小さな傷ができて、そこからうっすら出血が広がります。写真では右のシルビウス裂に出血が広がっています。この場合、くも膜が破れていないので、出血はくも膜下にとどまり、くも膜の外の硬膜下には広がりません。次の急性硬膜下血腫ではより強い打撲でくも膜が破れた結果、出血が硬膜下に広がります。したがって外傷性くも膜下出血は比較的軽い打撲により起こります。

次に下図は急性硬膜下血腫です。三日月状の出血が特徴的です。中等度の打撲でおこり、打撲により脳に損傷をきたす(脳挫傷)とともに、くも膜が破けた結果、脳挫傷からの出血が硬膜下に広がります(硬膜は硬いのでほとんどの場合破ける事はありません)。脳挫傷を伴うので、予後はあまり良くはありません。

最後に、下図は急性硬膜外血腫です。急性硬膜外血腫は強い打撲で起こり、ほとんどの場合頭蓋骨骨折を伴います。頭蓋骨の内側の溝を走る中硬膜動脈の損傷が原因である事がほとんどです。血腫は硬膜と頭蓋骨の間に生じ、硬膜は頭蓋骨の縫合と強く結合しているので、血腫は縫合を超えて広がりません。そのため血腫の形は、硬膜下血腫とは異なり凸形になります。

ダメージを頭蓋骨で吸収するため、打撲が強いのにもかかわらず脳自体の損傷が少ない事も多く、血腫を早急に除去できれば予後は良いです。ただし、頭部打撲の直後、一時的に意識を失った後、一旦意識が回復しますが、その後、血腫の増加に伴い意識を失う場合があり、途中意識が清明な時期をlucid interval (意識清明期)と言います。初期の硬膜外血腫に気付かずに血腫の増加に伴い意識を失った場合は予後はあまり良くありません。

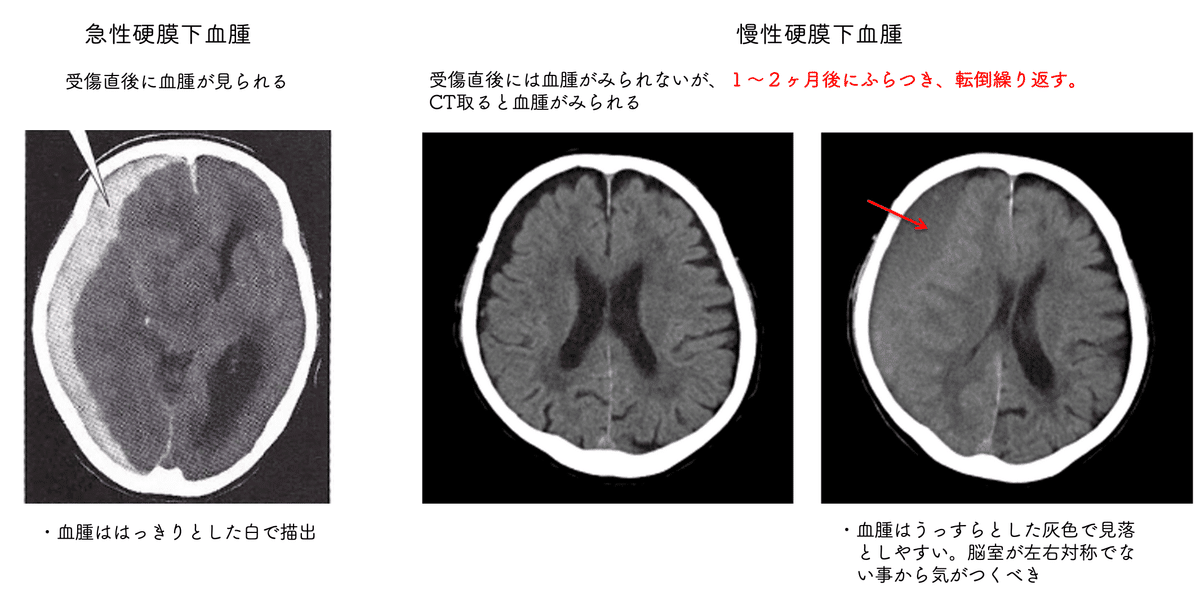

急性硬膜下血腫に関連して、慢性硬膜下血腫もあります。慢性硬膜下血腫は軽微な頭部外傷の後、1〜2ヶ月後に徐々に血腫ができてくる病態です。下図中央では受傷直後には血腫がみられませんが、下図右では右に硬膜下血腫がみられます。血腫の濃度が脳実質と近いので見逃してしまうかもしれませんが、脳室の形が左右均等でない事から、気がつくべきです。下図右では右脳がかなり押されているので、左上下肢に筋力低下を来たし、転倒しやすくなります。右下のような写真が国家試験に出題されたら多くの受験生が惑わされるに違いありませんね。

5.脈絡叢の石灰化:×

脈絡叢とは脳室の内側面にある血管に富んだ組織です。脈管が草叢(くさむら)状になっているという意味です。脈絡叢は脳脊髄液を産生しています。血管ですから動脈硬化に伴い石のような成分が付着する事があります(石灰化)。この場合、石=カルシウムですのでCTでは骨と同じような高吸収域(白く)なります。

生理的な石灰化には脈絡叢の他、松果体や淡蒼球の石灰化があります。これらと血腫とを鑑別する方法は、生理的石灰化はほとんどの場合、左右対称です。

https://youtu.be/GX7OHzoc05Q

78.良性腫瘍と比較した悪性腫瘍の特徴はどれか。(58回午後78)

1.被膜を有する

2.発育速度は遅い

3.浸潤性に発育する

4.細胞の分化度が高い

5.細胞の核分裂が少ない

【答え】3

【解説】

病理学の分野で良性腫瘍と悪性腫瘍の違いは頻出問題です。

下の表で違いを確認してください。ほとんどは表を見て理解できると思います。

ただし、間違いやすいのは、分化度です。

正常の細胞は成熟するにつれて各臓器に分化していきます。分化度が高いというのは、正常の組織に近いという事を意味します。悪性腫瘍は正常の組織に分化するまえに次々と分裂していって、なんだかわからない細胞がどんどん増えます。この正常組織に分化せず、なんだか分からない状態の事を未分化といいます。したがって、悪性腫瘍の特徴は未分化という事です。

その他、注意したいのは、核の大きさです。細胞質は細胞が成熟するにつれて細胞内器官が発達し、大きくなります。悪性腫瘍の場合は細胞質が大きくなる前に分裂するので、細胞質が小さく核の割合が大きくなります。

腫瘍組織を病理検査に出した場合、核と細胞質の割合 (N/C比: Nuclear [核] /cytoplasm [細胞質]比)が悪性腫瘍か良性腫瘍かを判別する大きなポイントになります。

79.即時記憶と関連があるのはどれか。(58回午後79)

1.数字の順唱を行わせる

2.以前の社会的な事件を思い出させる

3.「結婚したのは何歳のときですか」と質問する

4.「昨夜の夕食のおかずは何でしたか」と質問する

5.いったん覚えてもらった言葉を3分後に思い出させる

【答え】1

【解説】

記憶に関する問題です。下図のような分類になります。この表のように短期記憶はワーキングメモリだけです。

プライミングとは言葉や物体の認識による先行刺激(プライム)が、後の行動に影響を与える記憶を無意識に思い浮かべてしまうことを指します。

たとえば下の図のように、「りんご」を見てから、右の紙にかかれた問題をすると「りんご」を思い浮かべてしまうというものです。「リンゴ」見てからすぐに紙を見るので短期記憶と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。「リンゴ」という記憶は長期記憶(意味記憶)に基づくものですから、プラインミングも長期記憶に分類されるので注意してください。

https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/implicit-memory/

ワーキングメモリだけが短期記憶に分類されます。ワーキングメモリとは、脳の中の机の上に数字などを広げて処理するものです。机=ワークと考えてください。たとえば計算「100-7」の結果は一時的に覚えますが、その結果93と次の計算93-7に使えるかをテストしています。これは前頭葉の機能を見ています。

机の下の「6・8・3・5」を覚えて、逆から言うこともワーキングメモリを見ています。

MMSEやHDS-Rで計算をさせているのは、ワーキングメモリの機能をみているのです。

では選択肢をみていきます。

1.数字の順唱を行わせる:○

数字を唱える事を数唱といい。数字の列を前から順番に読み上げることを順唱、逆順に読み上げることを逆唱といいます。順唱も逆唱もワーキングメモリを検査するテストです(順唱よりも逆唱の方が難しいです)。

2.以前の社会的な事件を思い出させる:×

エピソード記憶です。

3.「結婚したのは何歳のときですか」と質問する:×

エピソード記憶です。

4.「昨夜の夕食のおかずは何でしたか」と質問する:×

エピドード記憶です。

5.いったん覚えてもらった言葉を3分後に思い出させる:×

遅延再生といいます。これは意味記憶だと思います。

80.我が国の自殺死亡率において年齢階級別で最も高いのはどれか。(58回午後80)

1.20歳代

2.30歳代

3.40歳代

4.50歳代

5.60歳代

【答え】4

【解説】

精神科のうつ病などに関連する問題でしょうが、こんな問題なんで出すのでしょうか?もっと、うつ病に関する内容を出題してもらいたいものです。膨大な精神科の範囲をせっかく勉強しても、こんな問題だされたらがっかりしますよね。

考えてもわからない…。推理ですか?クイズ番組の最終問題みたいですよね。国家試験で問うような問題ではありません。出題者は反省してもらいたいものです。雰囲気として、仕事がうまくいかない40〜50代かな?50代で本来係長・部長と出世するところが万年平社員で出世できず、下からも突き上げられるので、嫌になって自殺と考えると50代かなと思ったら正解でした、ははは。クイズ番組でれますかね?

ちなみに厚労省の年齢階級別の自殺者数の推移(https://www.mhlw.go.jp/content/r1h-1-3.pdf)を見ると、自殺死亡率は50〜59歳が最も多いという結果になっています。

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/R05/R4jisatsunojoukyou.pdf

厚労省のe-ヘルスネットによると、以下のように記載されています。

……………………………………………………………………..

平成10年以降の日本の自殺の実態として特徴的なのは、自殺者の7割以上(平成18年 71.6%)を男性が占め、なかでも45~64歳の中高年層で男性の自殺者の約4割を占めており、平成10年以降の自殺者急増は「経済・生活問題」による中高年男性を中心としたものであり、バブル崩壊後の社会経済的状況の悪化による影響が推測されます。実際この間に「借金自殺」や「過労自殺」といった問題がマスメディアによって報道されています。銀行の経営悪化が銀行の貸し渋りをもたらして、多くの中小零細企業経営者が多重債務者となり、あるいは企業の経営悪化が大量の失業者を生みだし、残された被雇用者も、ひとりあたりの仕事量が著しく増大することで、うつ病などを引き起こした可能性が考えられます。

……………………………………………………………………..

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-07-002.html

こんなの知って何になるのでしょうか?こんなの国家試験で問う内容でしょうか?はなはだ疑問です。もっと精神科について出題するような内容あるのではないでしょうか?

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?