第58回理学療法士国家試験 午後81-85の解説

息子は57回の国試では不合格で、1年間一緒に勉強し、58回の国試になんとか合格する事ができました。一緒に勉強したというのは、私が医師の立場でいろいろ教える事ができたという事です。理学療法士の専門ではありませんが、医師である事から、それなりに知識もありますので、恩返しの意味を込めて、解説やコメントをしたいと思います(いわゆる理学療法士出身の予備校講師や塾の先生と比較して詳しいところもありますが、詳しくないところもありますのでご容赦ください)。もしこれは違うよという所があればご連絡いただければ幸いです。

81.Eriksonの発達段階で成人前期に獲得すべき課題はどれか。(58回午後81)

1.勤勉性

2.自律性

3.親密性

4.生殖性

5.統合性

【答え】3

【解説】

Eriksonの発達課題は頻出問題ですね。年代とそれに対応する発達課題を問う形式はサービス問題と言えるでしょう。これは確実に得点したい問題です。

ここで少し覚えにくいのが青年期・成人期(成人前期)・中年期(成人後期)でしょうか?

・青年期は自分がどういう存在かに目覚める(自我に目覚める、自分は他人とは違うんだという意識が芽生える)という意味で同一性(identity)になりますが、同一性という言葉がなじみがないですよね。いろいろな個人を区別するカードをIDカードといいますが、このIDはidentityのIDを取ったものです。他人から自分を区別するという意味です。

こういう意味で覚えましょう〜と本には書いていますが、これがなかなか覚えられませんでした。

そして考え出したのが「青年(お兄ちゃん)になったらドイツに旅行」でした。ドイツに旅行→ドイツ→同一→同一性です。同一性の意味なんかこの際覚える必要はありません。青年で一人で飛行機に乗って外国のドイツに旅行するってすげ〜ってな感じです。息子はこれで今まで覚えられなかった青年=同一性を覚えられるようになりました。

・次に成人期(成人初期)は自分の次は他人になります。この頃になると、他人を意識し、ときには異性と親密になって結婚するとして親密性としました。

・中年期(成人後期)は生殖性です。ここでいう生殖性は子供を産むという意味ではありません。中年になると、もう自分の事ではなくて、次の世代を育てるという意味での生殖性になります。ここは勉強していなければ中年=生殖とは結びつかないので、意味をしっかり把握しておきましょう。

では選択肢です。

1.勤勉性:× →学童期

2.自律性:× →幼児前期

3.親密性:○

4.生殖性:× →中年期(成人後期)

5.統合性:× →老年期

82.脳卒中患者に歩行自立と関連が最も少ないのはどれか。(58回午後82)

1.半側空間無視

2.両側性片麻痺

3.深部覚障害

4.注意障害

5.失語症

【答え】5

【解説】

ぱっと見て、失語症で話ができなくても歩けますよね。直感的に答えは出ますが、一応選択肢を一つずつ見て行きます。

1.半側空間無視:○

右大脳の障害で、左半分の空間に関心を持たなくなります。左側が(見えていても)見えない状態になるので、左に傷害物があればぶつかりやすくなります。

2.両側性片麻痺:○

左右両側に麻痺があると歩行困難になりますね。

3.深部覚障害:○

脊髄後索の障害で深部覚障害があると、足の位置覚が鈍麻するので、歩行しずらくなります。

4.注意障害:○

前頭葉障害で注意障害になると、いろいろなものに注意を向ける事ができなくなり、歩行がしずらくなります。

5.失語症:×

失語症自体は歩行に影響しません。

83.頚髄損傷完全麻痺(第6髄節まで機能残存)の上肢機能で可能なのはどれか。2つ選べ。(58回午後83)

1.小指の外転

2.母指の内転

3.手関節の背屈

4.肘関節の屈曲

5.中指DIP関節の屈曲

【答え】3、4

【解説】

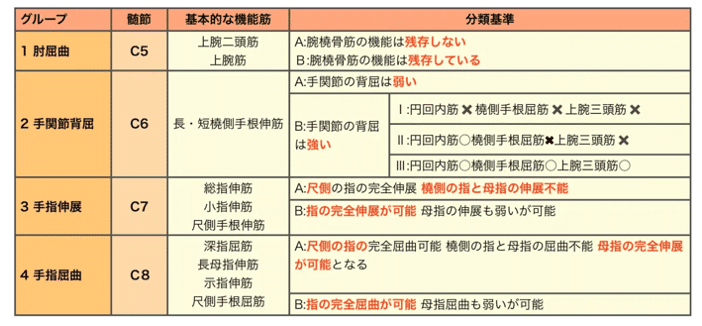

頚髄損傷についての残存レベルの問題です。頚髄損傷の分野の基本的知識になります。Zancoli分類については58回午前11でも説明しました。

https://rehazakki.net/2019/03/16/zancoli/

これって結構覚えにくいのですが、いろいろなものを駆使しながら覚えてましたので、少し覚え方を紹介したいと思います(以下の絵はどこかから引用したのですが、引用先を忘れてしまい、調べても出てこないので引用先不明とさせていただきます)。引用先を知っているという方はお知らせください)。

【C5】肩外転・肘屈曲

C5はゴ(5)リラで覚えます。ゴリラが胸をボンボンたたいているイメージです。基本的な機能筋 (key muscle)は肩関節の外転(三角筋)と肘の屈曲(上腕二頭筋)になりますが、一応遠位筋を覚えてください(その場合は上腕二頭筋になります)。

【C6】手関節背屈(超重要)

C6はロ(6)ーラさんが、ほっぺたに(6)の丸のポーズをして手首を背屈しているところをイメージします。Key muscleは手関節の背屈(長・短手根伸筋)になります。

C6では手関節を背屈できるのが臨床的に重要です。手関節を背屈する事により、上肢を後ろに回して肘をロックさせ、PushUp動作が可能となります。また、RIC装具も使用できるようになります。

C6の下位分類は以下の図が秀逸です。「回して・猫ちゃん・さあおいで」です。

【C7】手指伸展・肘も伸ばせる

C7は下図左のようにピッチャーがボールを投げきった時の肘を伸ばし、手首を掌屈・指を伸展したイメージか、下図右のようにカンフーアクションで肘を伸ばし、手で「来なさい」のポーズで覚えるようにしました。どちらのポーズを採用するから好みですが、息子はカンフーポーズの方が好みだったようです。

この場合は肘伸展が上腕三頭筋、手の掌屈が橈骨・尺骨手根屈筋、指の伸展が指伸筋群(伸筋と覚えれば良いです)となり、key muscleは一番遠位の指伸筋群となります。

ただしC7で臨床的に重要なのは肘が伸展できる点です。肘を伸展する事により、ベットへの側方移乗が可能となります。

【C8】指屈曲

C8は指が屈曲できるようになります。Key muscleは指屈筋群です。

下図左のようにグーパンチ(パ=8)と覚えたり、下図右のように、手を屈曲して合わせた形から8を連想するような方法があります。

C8では車椅子の車輪を把持できるので、キャスター上げができるようになります。

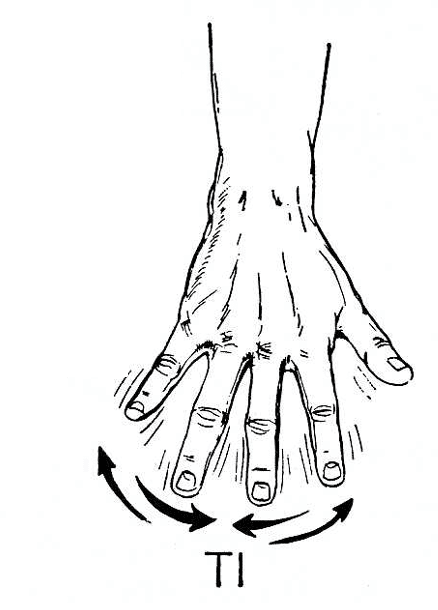

【T1】指の開排(内転・外転)ができる

最後にT1はザンコリ分類にはありませんが、指の開排ができます。ここまで覚えてください。C8はグーでしたから、グー(C8)の次(T1)はパーです。グッパーですね。

では選択肢を見て行きます。

1.小指の外転:× 指の内転・外転はT1の機能です。

2.母指の内転:× 指の内転・外転はT1の機能です。

3.手関節の背屈:○ 手首の背屈はC6の機能です。

4.肘関節の屈曲:○ 肘の屈曲はC5の機能です。

5.中指DIP関節の屈曲:× 指の屈曲はC8の機能です。

84.痙縮が出現し得るのはどれか。(58回午後84)

1.筋強直性ジストロフィー

2.Guillain-Barre症候群

3.多発性筋炎

4.多発性硬化症

5.腕神経叢麻痺

【答え】4

【解説】

痙縮は上位運動ニューロン障害で起こります。

1.筋強直性ジストロフィー:×

筋疾患(ミオパチー)で下位運動ニューロン障害です。

2.Guillain-Barre症候群:×

末梢神経障害(ニューロパチー)で下位運動ニューロン障害です。

3.多発性筋炎:×

筋疾患(ミオパチー)で下位運動ニューロン障害です。

4.多発性硬化症:○

多発性硬化症は大脳・視神経・小脳・脊髄などに多発性に脱髄をきたす疾患で上位運動ニューロン障害になります。

5.腕神経叢麻痺:×

末梢神経障害(ニューロパチー)で下位運動ニューロン障害です。

85.II型呼吸不全では正常で、I型呼吸不全で増加するのはどれか。(58回午後85)

1.1秒率

2.肺活量

3.動脈血酸素分圧

4.動脈血二酸化炭素分圧

5.肺胞気―動脈血酸素分圧較差

【答え】5

【解説】

当初回答を4とし勘違いしてしまっていました(HarroPageさんご指摘ありがとうございました。答えを訂正するとともに解説に加筆しました)。

印象としてとても難しい問題です。個人的には出題者が「I型呼吸不全では正常で、II型呼吸不全で増加するのはどれか。」という問題を出すつもりが間違えたのではないかと思います。

国試テクニックでは選択肢1〜4までは確実に×なので、5を選ぶとして正解」にたどり着けると思いますが、まともに理屈を考えると、とても難しいです。以下、解説を加えます。

解説で述べている低酸素血症の4つの原因については、今後国家試験でも問われる可能性があります。これを機会にできれば理解を深めていただければと思います。

I型呼吸不全とII型呼吸不全については58回午前94で解説しました。今回の設問に対しては、微妙な問題もあるので(必ずしもそう言えない)△としています。以下に詳しく説明します。まず58回午前94の解説をもう一度紹介します。

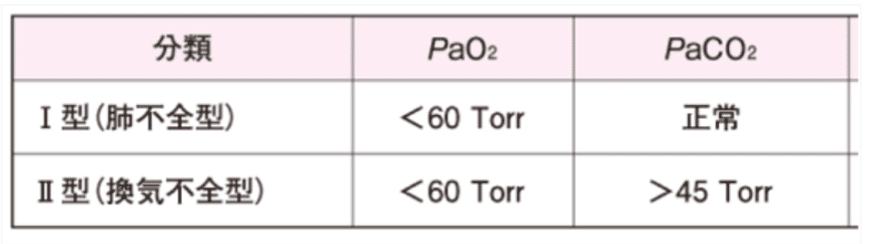

I型呼吸不全とはPaO2だけ低下している(PaO2が低下し、PaCO2は正常)もので、II型呼吸不全はPaO2が低下しPaCO2が上昇しているものです。

https://www.kango-roo.com/learning/2335/

これについては、少し説明を追加する必要があります。そもそも呼吸不全の型としては、なぜI型とII型だけなのでしょうか?(教科書ではただ上記の分類だけ書かれているものがほとんどです)。では、PaO2が正常で、PaCO2が上昇している(仮)III型呼吸不全はなぜないのでしょうか? 実は(仮)III型呼吸不全は起こりえないのです。なぜでしょう?

肺胞でガス交換が行われる際には、肺毛細血管と肺胞の間でO2 やCO2が拡散によって移動します。この拡散のスピードはO2とCO2で異なります。ポイントはCO2はO2より約20倍拡散しやすいという点です。

したがって、軽度の呼吸不全(この場合、肺胞の毛細血管が詰まりかかっている状態)では、O2は拡散できなくてもCO2が拡散できるので、PaO2が低下して、PaCO2が正常のI型呼吸不全の状態になります。それがさらに重症になった場合は、O2もCO2も拡散できなくなり、PaO2が低下し、PaCO2が上昇するII型呼吸不全になるのです。CO2の方が拡散能が高いので、O2が拡散できて、CO2が拡散できないような(仮)III型呼吸不全といえるような状況はありえません。

したがってI型呼吸不全ではまずPaO2が低下し、II型呼吸不全ではPaO2低下に加えて、PaCO2が上昇します。

選択肢をみていきます。

1.1秒率:× 閉塞性換気障害で低下します。

2.肺活量:× 拘束性換気障害で低下します。

3.動脈血酸素分圧:× I型呼吸不全から低下しますし、II型呼吸不全でも低下します。

4.動脈血二酸化炭素分圧:×

PaCOが上昇したものをII型呼吸不全といいます。

PaCO2はI型では正常、II型では上昇しますが、今回の設問では「II型呼吸不全では正常で、I型呼吸不全で増加」ですので、×になります。

5.肺胞気―動脈血酸素分圧較差:△

肺胞での酸素分圧をPAO2(Aは肺胞alveolarのA)、動脈血での酸素分圧をPaO2 (aは動脈arteryのa)といいます。肺胞気―動脈血酸素分圧較差(AaDO2: alveolar-arterial oxygen tension difference)とはPAO2とPaO2の較差のことをいいます。

後述で詳しく説明しますが、I型呼吸不全ではAaDO2は例外なく開大(増加)していますが、II型呼吸不全では、AaDO2は正常な時と開大(増加)している場合がありますので、設問に対する答えとしては△(不適切)と思います。

せっかくですから、少しマニアックな説明をします。

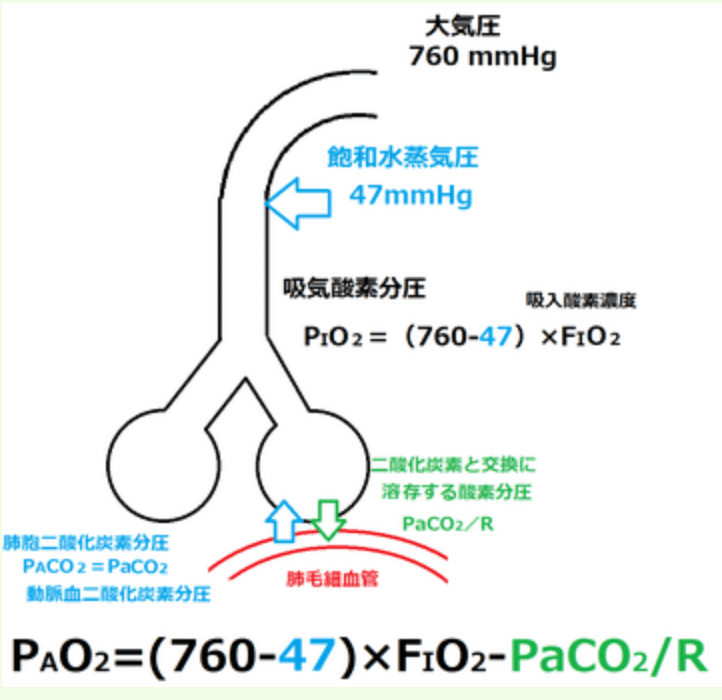

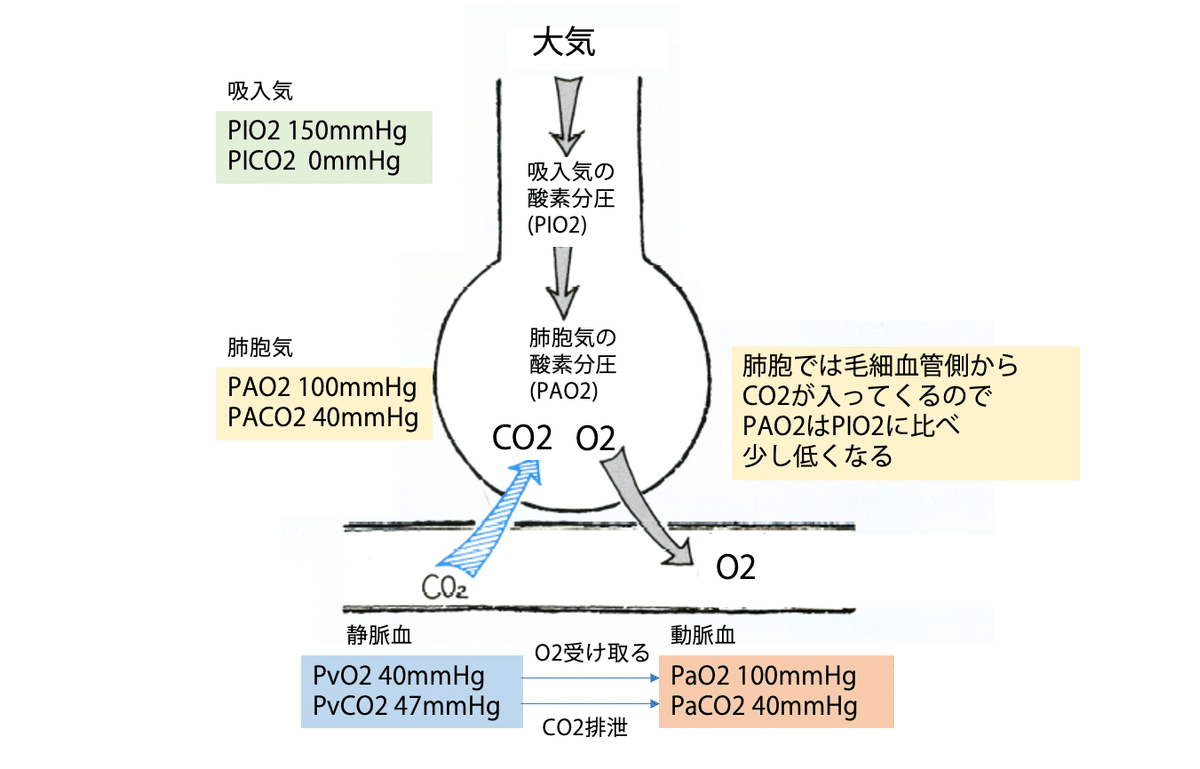

空気中の酸素がどのような流れで動脈に入ってPaO2が100mmHgになるのかを説明します。

みなさん、地表での大気圧が1気圧というのは知っていますか?それを分圧に直すと760mmHgになります。この圧は酸素の他に窒素などから構成されています。

ちなみに地表での酸素濃度は21%です。地表では水蒸気も分圧に影響していて、水蒸気の圧(飽和水蒸気圧)は47mmHgあります。

結局のところ、地表での酸素分圧は

{(大気圧)ー(飽和水蒸気圧)}×酸素濃度

=(760-47)×0.21

=149.73

=150mmHgになります。

この圧は口元での酸素分圧で、吸入(インスピレーション: inspiration)時の圧という事で、PIO2 (Iは吸入;inspiration)といいます。

すなわちPIO2=150mmHgです。

https://knight1112jp.seesaa.net/article/201902article_9.html

口元での酸素分圧(吸入酸素分圧)=150mmHgがそのまま肺胞にとどくわけではありません。肺胞では、毛細血管側(肺に戻ってきた混合静脈血)から不要になった二酸化炭素(CO2)が肺胞内へ出てきます。肺胞に戻ってくる混合静脈血の二酸化炭素分圧(PvO2)は下図青枠のように47mmHgですが、これが肺胞内に出てくると肺胞気のPACO2は40mmHgまで上昇します。

計算式としては、肺胞気のPAO2は動脈血のPaCO2を用いて、PaCO2/R (呼吸商)で表されます。結局、肺胞気の酸素分圧は以下の式で表されます。

PAO2= PIO2- PaCO2/R

=150 - 40/0.8

=150 - 50

=100mmHg

となり、ガス交換時には毛細血管と肺胞気の酸素が肺胞で平衡状態になり、動脈血の酸素分圧が肺胞気と同じ100mmHgとなって心臓に戻って行くことになります。

このように通常ではPAO2とPaO2は同じ値になります(較差はありません)。PAO2(肺胞気酸素分圧)とPaO2(動脈血酸素分圧)の差を肺胞気―動脈血酸素分圧較差(AaDO2: alveolar-arterial oxygen tension difference)と呼びます。AaDO2はPaO2が低下する種々の病態で開大(増加)します。

今回の出題ではAaDO2がキーポイントになっていますので。以下AaDO2について深掘りします。

呼吸不全状態になった場合には、吸入した肺胞気よりも、動脈血の酸素分圧が低下し、低酸素の状態になります。

低酸素の原因としては以下の4つがあると言われています(4つ原因があると言う事は国試に出しやすいんですよね…)。

【1】肺胞低換気

【2】肺内シャント

【3】換気血流比の不均等

【4】拡散能の低下

【1】肺胞低換気

呼吸数や1回換気量が低下した場合、肺胞に届く空気の量が少なくなりますが、この事を肺胞低換気といいます。肺胞低換気は死腔が増加しても起こります(死腔の場合は口元での換気量は保たれていても、肺胞に届く換気量が低下します)。

下図左は正常の肺胞換気を示しています。赤矢印のように空気が肺胞に出入りする事により、左から来た青い静脈血は肺胞で酸素を受け取って赤くなり、動脈血となって心臓に戻っていきます。一方、下図右のように、肺胞に空気が十分に届かないと、酸素も二酸化炭素も十分にガス交換されません。この場合、肺胞が障害されていない、すなわち肺胞気―動脈血酸素分圧較差(AaDO2)が障害されていなくても、PaO2が低下し、PaCO2が上昇するII型呼吸不全になります。

このように、純粋な肺胞低換気では、AaDO2が正常であっても、PaO2が低下・PaCO2が上昇のII型呼吸不全となります。

【2】肺内シャント

臨床的に呼吸不全になる場合はほとんどが肺内シャントによります。下図左の肺胞は正常の肺胞で、正常にガス交換が行われています(青い静脈血が酸素を受け取って赤い血液となって返っていきます)。右の肺胞は肺炎や肺水腫などで、肺胞内に喀痰や水が貯留した状態と考えてください。

この場合は、肺胞内に来た空気が、うまく毛細血管とガス交換をする事ができません。ガス交換する事なく、血液が肺胞をバイパスして返っていくことをシャントといます。シャントが肺内でおこる事を肺内シャントといいます(心房中隔欠損は心室中隔欠損では、肺の外の心臓内でシャントしますので、肺外シャントあるいは心内シャントといいます)。

肺内シャントの場合は肺胞気のO2がスムーズに毛細血管に移行しないので、PaO2が低下します。この時AaDO2は大きく開大しています。肺内シャントの場合、軽症ではPaO2だけ低下するI型呼吸不全になりますが、重症ではPaO2の低下に加えて、PaCO2の上昇を伴うII型呼吸不全になります。

【3】換気血流比の不均等

換気血流比の不均等とは、主に体位に関連する問題です。肺内シャントのように肺胞が痰や水で詰まっていなくても、換気と血流のバランスが良くないと換気効率が低下します。

たとえば、下図左の肺胞は換気は多いのですが、肺胞に循環するが血流が少なくなっておりガス交換の効率が悪くなっています。一方、下図右の肺胞は肺胞を循環する血流が多いのですが、換気が少なくなっておりこちらもガス交換の効率が悪くなります。

換気血流比の不均等の場合、肺胞内の酸素が、毛細管側にうまく移行しないためAaDO2は開大する事になります。

換気血流比が1に近いほど理想的でですが、換気血流比の正常値は0.8ぐらいです。

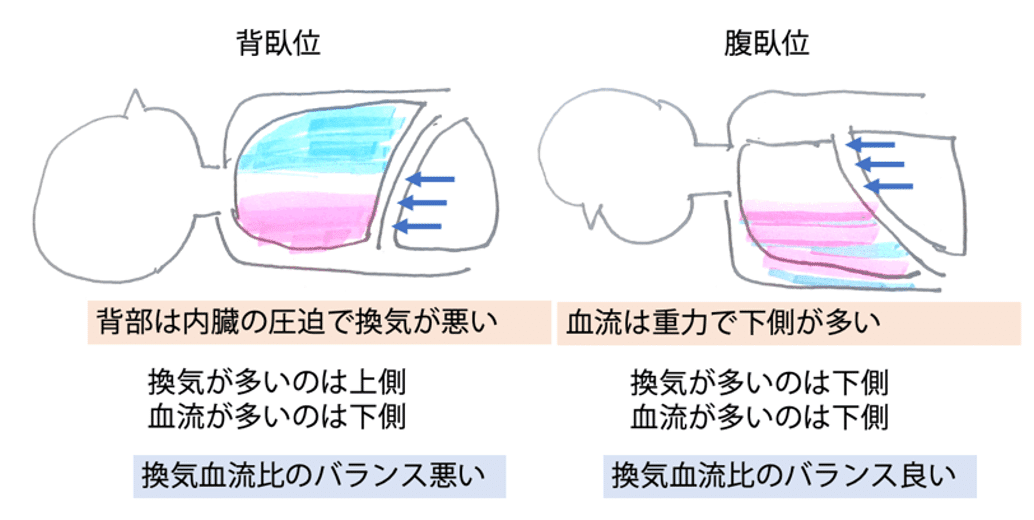

換気血流比については背臥位と腹臥位との違いがわかりやすいと思います。一般的に血流は重力にしたがって体の下側が多くなります。また体を横からみると、背中側が内臓(とくに肝臓)によって圧迫されるので換気が悪くなります。

下図左の背臥位では、背中側は血流が多いですが、換気が内臓の圧迫により低下しており、換気血流比の不均等が比較的大きいです。

一方、下図右の腹臥位では、内臓で圧迫される背中側が上になり、換気が良い腹側が下になり、同時に血流が下側で良いので換気血流比のバランスがとれているという事になります。

【4】拡散能の低下

拡散能の低下では以下の図のように、肺胞と毛細血管の間の間質が分厚くなり、酸素が肺胞から毛細血管の方に拡散しにくくなります。間質性肺炎や肺線維症でのこのような状態になります。

このような状態では肺胞気(PAO2)と動脈血(PaO2)の間に較差ができることになります。ただし、CO2はO2に比べ20倍拡散しやすいので、CO2の拡散が障害を受ける事は少なく、先に影響を受けるのは酸素の方です。

したがって、拡散能が低下した場合はAaDO2が開大し、PaO2が低下します(I型呼吸不全)。しかし、このような病態が進行すると、最終的にはCO2の拡散も阻害されるので、拡散能の低下が進行すれはPaCO2も上昇し、II型呼吸不全となります。

ここまでをまとめると

【1】肺胞低換気:PaO2低下、PaCO2上昇、AaDO2正常、II型呼吸不全

【2】肺内シャント:PaO2低下(初期)→PaCO2上昇(末期)、AaDO2開大

【3】換気血流比不均等:PaO2低下(初期)→PaCO2上昇(末期)、AaDO2開大

【4】拡散能低下:PaO2低下(初期)→PaCO2上昇(末期)、AaDO2開大

となります。

さて、前置きが長くなりましたが、本題です。

問題では「II型呼吸不全では正常で、I型呼吸不全で増加するのは」どれかという問いに対して、AaDO2が正解とされています。語順を並べ替えると、

「I型呼吸不全で増加し、II型呼吸不全で正常」なのはどれかという事です。

I型呼吸不全はその定義からPaO2低下があるものの、PaCO2が正常です。この場合、PaO2低下という事はAaDO2が開大(増加)している事を意味します。

では、II型呼吸不全で正常なのはAaDO2で良いでしょうか?

【1】の肺胞低換気の場合、PaO2の低下は肺胞に空気が到達していない事であり、この場合、AaDO2が正常であっても、PaO2低下とPaCO2上昇をきたすII型呼吸不全になります。

しかしそれ以外の要因の場合、すなわち【2】肺内シャント、【3】換気血流比不均等、【4】拡散能の低下の場合はいずれもAaDO2が開大(増加)し、PaO2が低下します。軽症の場合はPaO2だけが低下するI型呼吸不全を呈しますが、重症になるとPaCO2が増加するII型呼吸不全になります。

これらから、AaDO2はI型呼吸不全では例外なく増加していますが、II型呼吸不全では、肺胞低換気が原因の場合は正常ですが、肺内シャント、換気血流比不均等、拡散能低下の場合は開大(増加)し、それらが重症化するとII型呼吸不全になります。すなわち、II型呼吸不全でAaDO2が開大している場合があります(というかII型呼吸不全ではAaDO2が開大している事の方が多いです)。

したがって、設問の「II型呼吸不全では正常で、I型呼吸不全で増加するのは」という条件に対して、AaDO2はII型呼吸不全では正常である場合も開大(増加)している場合もあることから、問題としては不適切でなないかという印象を持っています。したがって、選択肢の解説では△としました。

【おまけ】

よく、山に登ると、高山病にからんで「空気が薄い」という話があります。しかし、実際は空気が薄いわけではありません。地表でもエベレストの頂上でも空気中の酸素濃度は21%で変わりはないのです。

何が違うのかというと大気圧なんです。地表の大気圧は1気圧(760mmHg)ですが、エベレストの頂上では大気圧は240mmHgにまで下がります。

すると前述の公式では吸入気の酸素分圧はどれくらいになるかというと

PIO2 = (大気圧 - 飽和水蒸気圧)×酸素濃度

= (240-47)×0.21

= 40mmHg

となります。吸入気の酸素分圧はかなり低くなってしまいますね。

こんな話を飲み会で自慢気に話すと、みんなに嫌われますので、注意してください。

(補足)今回の問題はとても難しく、理学療法士の国試レベルではありません。出題者が出題を間違ったものと思います(ほぼ断言します)。最初に書きましたが「I型呼吸不全では正常で、II型呼吸不全で増加するのはどれか。」という問題を出すつもりが間違えたのではないかと思います。

したがって、59回以降に、バランスをとるために、当初出題する予定だったものを類似問題として出題する可能性があります。以下、59回以降の出題予想です。

*************************************************************

I型呼吸不全では正常で、II型呼吸不全で増加するのはどれか。(59回予想問題)

1.1秒率:×閉塞性換気障害で低下します

2.肺活量:×拘束性換気障害で低下します

3.動脈血酸素分圧:I型・II型両方の呼吸不全で低下します

4.動脈血二酸化炭素分圧

5.肺胞気―動脈血酸素分圧較差

*************************************************************

解説

1.1秒率:×閉塞性換気障害で低下します

2.肺活量:×拘束性換気障害で低下します

3.動脈血酸素分圧:×I型・II型両方の呼吸不全で低下します

4.動脈血二酸化炭素分圧:○

5.肺胞気―動脈血酸素分圧較差:× I型でもII型でもPaO2が低下している

ので、AaDO2は特殊な場合(肺胞低換気)を除いて増加しています。

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?