第58回理学療法士国家試験 午後6-10の解説

息子は57回の国試では不合格で、1年間一緒に勉強し、58回の国試になんとか合格する事ができました。一緒に勉強したというのは、私が医師の立場でいろいろ教える事ができたという事です。理学療法士の専門ではありませんが、医師である事から、それなりに知識もありますので、恩返しの意味を込めて、解説やコメントをしたいと思います(いわゆる理学療法士出身の予備校講師や塾の先生と比較して詳しいところもありますが、詳しくないところもありますのでご容赦ください)。もしこれは違うよという所があればご連絡いただければ幸いです。

次の文により、6、7の問いに答えよ。

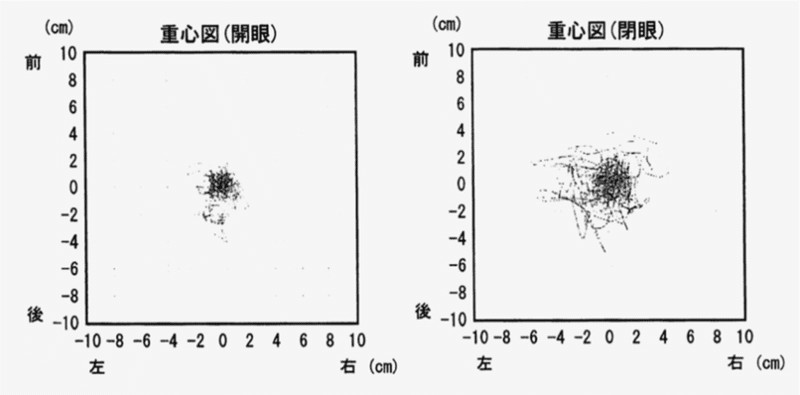

75歳の男性一人暮らし。歩行時のふらつきを主訴に来院した。以前から食事が不規則で、5日前から食事を摂らなくなった。上肢に明らかな異常はないが、下肢筋力はMMT4レベルで、下肢遠位優位のしびれ感がある。膝蓋腱反射は亢進しているが、アキレス腱反射は低下し、Babinski反射は陽性であった。眼振は認めない。血清ビタミンB12の低下を認めた。重心動揺検査結果を別に示す。

6.可能性が高い疾患はどれか。(58回午後6)

1.皮膚筋炎

2.Shy-Drager症候群

3.筋萎縮性側索硬化症

4.ポストポリオ症候群

5.亜急性連合性脊髄変性症

【答え】5

【解説】

問題文をみて「何これ?」って思った方も多いと思います。選択肢をみても難しい疾患が並んでいます。難問ですね。ただし、問題文をすべて理解しなくても問題を攻略する手はあります。国試は時間との戦いです。問題の内容をすべて納得しなくても答えにたどり着くことが必要です

そういう意味で今回の問題を攻略してみたいと思います。

①下肢筋力のMMTが4→運動麻痺の程度は少ないですね。筋萎縮性側索硬化症やポストポリオ症候群はなさそうだ。

②下肢遠位優位のしびれ感あり→しびれは感覚障害、下肢遠位優位はニューロパチーだろうと考えます。

③膝蓋腱反射は亢進しているが、アキレス腱反射は低下、Babinski反射は陽性→???何で膝蓋腱反射とアキレス腱反射のパターンが違うの?何か変な事が起こってる…。膝蓋腱反射亢進は上位運動ニューロン障害だけど、アキレス腱反射は下位運動ニューロン障害でしょ?しかもBabinski反射は陽性は上位運動ニューロン障害だけど…。

④眼振ない→これって脊髄小脳変性症でないって事かな?脊髄小脳変性症の脊髄って脳幹の事だったよね?ふらつきって書いてるけど、立ちくらみや起立性低血圧って書いてないので、自律神経障害もなさそうだし、Shy-Drager症候群ではなさそうだ…。

⑤血清ビタミンB12の低下を認めた→こんな病気あったっけ?ビタミンB12欠乏って、巨赤芽球性貧血しか知らんよ?

⑥というか、選択肢1に皮膚筋炎ってあるけど、皮膚の症状もないし、筋炎って感じでも全然ないよね?皮膚筋炎って国試的には悪性腫瘍の合併が多いってあるけど関係ないよね。ということは??

問題文から除外診断で5があやしいです。そして、検査をみます。この検査は何を意味しているでしょう?開眼だと大丈夫ですが、閉眼だとバランスが悪くなってますね。これで「ぴーん」とひらめきますか?

これはそう、あれです。ロンベルグテストです。主に脊髄小脳変性症の診断・テストで、脊髄性失調との鑑別診断で用いられるテストですね。脊髄小脳失調症ではロンベルグテストは陰性です。今回のように、脊髄性失調(後索路障害)ではロンベルグテストが陽性となります。

最後の検査で、ロンベルグテスト陽性→脊髄性失調がわかれば、後は簡単です。選択肢の中で脊髄が悪いような病気は選択肢5. 亜急性連合性脊髄変性症を選ぶということになります →○正解です。

今回、理学療法士の国試で、初めて亜急性連合性脊髄変性症が出題されました。神経難病では脊髄小脳変性症の方が重要で、出題頻度も高いです。しかし、今後は亜急性連合性脊髄変性症についても知っておかなれればならないようです。次回59 回で1点問題で出題される可能性もありますので、ここで改めてしっかり勉強しておきたいと思います。

……………………………………………………………………………….

亜急性脊髄小脳変性症とは

ビタミンB12欠乏により脊髄が徐々に変性する進行性(亜急性)の病気です。 約1万人に1人の割合で発症するとされており、胃切除手術を受けた人や慢性胃炎、悪性貧血、菜食主義、慢性アルコール中毒などと同時に発症するケースが多いとされています。

発症は40歳以上の人に多い傾向があります。ビタミンB12が欠乏すると髄鞘が損傷し、感覚神経線維と運動神経線維にも変性が見られるようになります(ニューロパチーです)。

症状は以下の3点です。

・後索障害:Romberg徴候陽性、深部感覚障害

・側索障害(錐体路症状):腱反射亢進、Babinski徴候陽性、下肢の痙性麻痺

・末梢神経障害:四肢末端のしびれ、筋力低下、障害をうける場所によっては、深部腱反射が減弱する場合があります。

治療はビタミンB12をすぐに注射や経口で投与する事です。発症から数週間以内に治療がなされれば、ほとんどの人が完全に回復します。治療が遅れると、病状の進行が遅くなったり止まったりすることはあっても、失われた機能が完全に回復する可能性は低くなります。ほとんどの場合、再発予防のために投与を無期限に続けます。

………………………………………………………………………………

では選択肢を見ていきます。

1.皮膚筋炎:×

皮膚筋炎とは自己免疫性の炎症性筋疾患で、主に体幹や四肢近位筋、頸筋、咽頭筋などの筋力低下を来します(ミオパチーなので近位筋の筋力低下です)。 そして典型的な皮疹を伴うものは、皮膚筋炎と呼びます。国試的には間質性肺炎や悪性疾患を合併しやすいのがポイントです。

問題文では、下肢筋力はMMT4レベルで筋力低下は軽度です。感覚障害はありませんし、しびれ感といっても遠位優位です。ミオパチーなので、膝蓋腱反射やアキレス腱反射では異常があっても軽度の低下になるでしょう。

2.Shy-Drager症候群:×

Shy-Drager症候群は多系統萎縮症の一つの病型です。多系統萎縮症は、パーキンソン病となったり、脊髄小脳変性症になったりと、色んなところに名前が出てきます。多系統萎縮症は大きく3つの病型に分かれており、

①線条体黒質変性症→パーキンソン病になります。

②オリーブ橋小脳萎縮症→脊髄小脳変性症になります。

③Shy-Drager症候群→自律神経障害が主となります。

①から③は病状が進めば、他の病型の症状も出てくるようになります。

本症例では、ふらつきはあるものの、立ちくらみや起立性低血圧など自律神経症状はありません。また深部腱反射異常や病的反射はこの症候群ではみられません。

3.筋萎縮性側索硬化症:×

筋萎縮性側索硬化症(Amyotropic latearal sclerosos: ALS)とは、主に脊髄の側索が変性し、筋力低下や筋萎縮をきたす病気です。四肢の筋力低下に加えて、嚥下障害や構語障害(球麻痺)をきたす場合があります。4大陰性症状(症状がでない)として①眼球運動障害、②感覚障害、③膀胱直腸障害、④褥瘡があります。

本症例では下肢筋力のMMTが4で筋力低下はわずかです。また側索障害の場合、上位運動ニューロン障害として、深部腱反射が亢進しますが、本症例では膝蓋腱反射が亢進しているものの、アキレス腱反射は減弱しており、典型的ではありません。

4.ポストポリオ症候群:×

ポリオ(急性灰白髄炎)は小児麻痺ともいわれ、ポリオウイルスによって、急性の麻痺が起こる病気です。日本でも1960年代までは流行を繰り返していました。予防接種の効果により国内では1980年を最後に野生のポリオによる自然感染の報告はされていません。ポリオはポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増えることで感染します。増えたポリオウイルスは、再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人に感染します。

ポリオは脊髄の灰白質、とくに運動神経ニューロンがある前角において脊髄前角炎をおこし、四肢の急性弛緩性麻痺を生じ、呼吸筋麻痺で死亡する事もあります。

ポストポリオ症候群とはpost-(後に)という意味からポリオに罹患した後に生じる症候群です。ポリオ罹患後数十年を経て足の筋力低下、しびれ、痛みなどの症状が発現して、日常生活ができなくなった状態をポストポリオ症候群(PPS)と呼びます。PPSはポリオの再発ではなく、ポリオの二次障害であることがわかっています。PPSはしばらくの間は進行しますが、数か月~1年くらいで進行は停止し、ほとんどの人がPPS発症前の日常生活に戻ることができます。

本症例では、下肢のMMTが4で筋力低下が少ないので、PPSではないといえます。

ポストポリオ症候群は57回午前43でも以下のように出題されていました。

………………………………………………………………………………

ポストポリオ症候群で正しいのはどれか。(57回午前43)

1.疼痛を伴うことは少ない。

2.発症年齢は10歳以下が多い。

3.罹患筋の運動単位数は減少している。

4.非麻痺側に新たな筋力低下は起こらない。

5.MMT3レベル以下の新たな筋力低下に対して筋力増強運動を行う。

答え:3

………………………………………………………………………………

5.亜急性連合性脊髄変性症:○

亜急性連合性脊髄変性症では脊髄の①後索障害や②側索障害、③末梢神経障害がおこります。

問題文をみていきます。

・「下肢筋力はMMT4レベル」→筋力低下がすくないので○です。

・「下肢遠位優位のしびれ感がある」→ニューロパチーで遠位優位で、後索障害で遠位優位の触覚・振動覚が低下するのは○です。前索障害は少ないので痛覚異常とは書いていません。

・膝蓋腱反射は亢進→側索障害による上位運動ニューロン障害で説明がつきます:○

・アキレス腱反射は低下→上位運動ニューロン障害では説明がつきません。これは末梢神経障害が別にある事によります。:○

・Babinski反射は陽性であった→側索障害による上位運動ニューロン障害で説明がつきます:○

。血清ビタミンB12の低下を認めた→亜急性連合性脊髄変性症に特徴的です。

・バランス検査→小脳性失調ではなく、脊髄性失調である:○

ポイント①は深部腱反射の膝蓋腱反射とアキレス腱反射のパターンが上位運動ニューロン障害と下位運動ニューロン障害が混在している点ですね。よって、単純には上位運動ニューロン障害だけでは説明できない事です。

ポイント②はバランス検査で、小脳性失調ではなく、脊髄性失調である点です。問題に明示されていませんが、これはロンベルグテストと呼ばれる方法です・

(補足)亜急性連合性脊髄変性症は医師国家試験114回B37でも出題されています。問題文は今回の問題と非常に良くにています(これを改訂して出題したものと思われます)

……………………………………………………………………………….

68歳の男性。ふらつきを主訴に来院した。10年前に胃癌で胃全摘術を受けている。3か月前から歩行時のふらつきを自覚し,特に階段を降りるときに足元を確認しないとよろけることがあった。1か月前から両足にじんじんとしびれる感じを自覚するようになったという。今朝,洗顔時にふらついて洗面台に頭をぶつけたため受診した。眼球運動は正常で眼振は認めない。上肢の腱反射は正常である。膝蓋腱反射は亢進しているが,アキレス腱反射は低下している。立位で体幹の動揺があり閉眼時に増強する。

想定される障害部位はどれか。(医師国家試験114回B37)

1. 後頭葉 2. 大脳基底核 3. 小脳 4. 脊髄後索 5. 神経筋接合部

答え: 4

……………………………………………………………………………...

また、医師国家試験112回A19では亜急性脊髄小脳変性症の画像も出ていますので、これもチェックしておきたいです、

……………………………………………………………………………….

69歳の男性。歩行困難を主訴に来院した。1ヶ月前から歩行が不安定になり徐々に悪化してきたため受診した、9年前に胃癌で胃全摘術を受けた。意識が清明。(中略)ビタミンB12 75pg/mL (基準250〜950)。頚椎MRIのT2強調画像を別に示す。この患者で予想される症状はどれか。

暗いところでふらつく

片足立つがしにくい

尿意を我慢できない

風呂の温度がわかりにくい

歩き初めの一歩ができくい

答え:1

……………………………………………………………………………...

この症例では脊髄の横断面において、後方の後索にあたる部分にハの字形に高信号域を認めます。画像診断として出題されてもおかしくないので、チェックしておいてください。

亜急性脊髄小脳変性症の原因はB12欠乏ですが、銅(Cu)不足でも同様の症状がでる事が医師国試114回 E問題 29 で出題されています。

……………………………………………………………………………….

28 歳の男性。ふらつきを主訴に家族に伴われて来院した。(中略)食事は母親が自室の前に提供していたが偏食が激しい。3か月前から夜にコンビニエンスストアに出かける際に暗いところで歩行が左右にふらついていることに家族が気付いていた。立ちくらみはなく、日中はトイレに行くときに見かけるのみだが、ふらつきはみられないという。(中略)神経診察では眼球運動は正常で眼振を認めない。指鼻試験および膝踵試験に異常を認めない。不随意運動はみられない。腱反射は全般に低下しており起立閉眼で体幹の動揺が増強する。ビタミン B12 とともにこの患者の症状の原因と考えられる不足栄養素はどれか。

1. 鉄 2. 銅 3. 葉酸 4. ビタミンD 5. マグネシウム

答え:2

ビタミンB12に関連して、貧血を勉強している人は葉酸を選ぶでしょうが、実際の正解は銅でした。医師国試での正答率は2%だったそうで超難問です。勉強してる人ほど間違える問題です。

……………………………………………………………………………..

7.この患者の左右へのバランス障害に対する踵の補正で適切なのはどれか。(58回午後7)

1.SACHヒール

2.Thomasヒール

3.外側フレアヒール

4.逆Thomasヒール

5.内側ウェッジヒール

【答え】3

【解説】

問題58回午前6から疾患は亜急性連合性脊髄変性症です。それによりバランスが不安定になっています。不安定の傾向をみてみますと、右図の閉眼では左図の開眼に比較して前後左右に重心がずれています(ちなみに結果は左足とか右足とかは記載されていません。すなわち左右の足をまとめた体全体の重心をみている事になります)。これは前後左右のどこか一方向に偏ったものではありません。全方向に体の中心から外側に揺れていますね。問題文でも「左右へのバランス障害」と記載されていますね(前後も揺れていますが、左右の方が大きそうです)。

この問題では、「左右へのバランス障害」を、靴型装具の踵の補正で対処しようとするものです。では、靴の内側を強化するのと、靴の外側を強化するのとではどちらが良いでしょうか?

答えはもちろん外側ですね。これを踏まえて選択肢を見ていきましょう。

1.SACHヒール:×

SACHヒールとはSolid Ankle Cushion Heelの略で、踵に弾力性のあるクッションを入れるものです。踵接地時の衝撃吸収を目的とします。下図のサッチ・フットと同じものです。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000070150.pdf

2.Thomasヒール:×

トーマスヒールはヒールの内側を延長したもので、扁平足や外反扁平足に用いられます。Thomasヒールは外反を抑制しますが、加工が靴の横幅内におさまっており、今回の症例のような左右の揺れを矯正するほどの効果はありません。

3.外側フレアヒール:○

フレアヒール (Flare heel)は踵部を外側や内側に広げて、接地面を広げたものです。スカートのひらひらをフレアといいますが、スカート状に広がったものとして覚えました。外側に広げたものを外側フレア、内側に広げたものを内側フレアといいます。外側にフレアをつけるとバランスが不安定な時に安定化が期待できますね。

4.逆Thomasヒール:×

逆トーマスヒールはヒールの外側を延長したもので、内反足に用いられます。逆Thomasヒールは内反を抑制しますが、Thomasヒール同様、加工が靴の横幅内におさまっており、今回の症例のような左右の揺れを矯正するほどの効果はありません。

5.内側ウェッジヒール:×

ウェッジヒール (wedge heel)とは踵部に楔状の傾きを付けたものです。内側にウェッジをつけると、足部が外側に傾くので、外反足に適応になります。外側にウェッジをつけると、足部が内側に傾くので、内反足に適応になります。ウエッジヒールはThomasヒール同様、加工が靴の横幅内におさまっており、今回の症例のような左右の揺れを矯正するほどの効果はありません。

(補足)Thomasヒールと逆Thomasヒールの覚え方

Thomasヒールと逆THomasヒールでどちらがどっちかな?と覚えにくいと思った事はないですか?一発で覚える覚え方を紹介します。下図左をみてください。つま先でサッカーボールを蹴るのをトーキック(Toe kick)といいますね。Toeとはつま先の事ですが、つま先といえば、ほぼ母趾といってもいいですよね。それでThomasヒールのThomas→Toeと読み替えて、Toeすなわち母趾側が突出しているのがThomasヒールと覚えてください。

8.6歳の女児。公園で転倒し、骨折の診断で同日緊急手術を受けた。術後のエックス線写真を別にしめす。術後の患肢上肢の理学療法で正しいのはどれか。(58回午後8)

1.術後1週で筋力増強運動を開始する

2.肘関節の運動は自動より他動を優先する

3.術後2週で肩関節の可動域訓練を開始する

4.仮骨形成してから肘関節の可動域訓練を開始する

5.術後翌日に急激な痛みがあっても手指運動を行う

【答え】4

【解説】

レントゲン写真から、上腕骨顆上骨折で手術(K-wireによるpinning)が行われています。このK-wire (キルシュナー鋼線)による固定はみるからにそんなに強くないですね。写真のように、骨折部はバラバラなので、関節運動を伴うリハビリはある適度仮骨が形成してからでないとダメだと思います。

1.術後1週で筋力増強運動を開始する:×

術後2〜3週間、肘関節はギプス固定と三角布を懸垂し創部の安定を図ります。術後早期に筋力増強運動は行いません。

2.肘関節の運動は自動より他動を優先する:×

骨関節障害でリハビリを行う場合は、かならずまず他動よりも自動を優先します。自動で痛みがあれば、それ以上の運動は控えるというのが、国試頻出ポイントです。

3.術後2週で肩関節の可動域訓練を開始する:×

肩関節を運動させると、肘関節も動くため、肩関節の可動域訓練はある程度仮骨が形成してからになります。

4.仮骨形成してから肘関節の可動域訓練を開始する:○

肘関節の運動は仮骨が形成される3〜4週以降に開始するのが良いでしょう。

5.術後翌日に急激な痛みがあっても手指運動を行う:×

手指運動の手外在筋の起始は上腕骨内側上顆や外側上顆に起始しているので、術翌日に急激な痛みがあれば、上腕骨内側上顆や外側上顆に何らかの異常をきたしている可能性があります。すぐに運動療法を中止して、主治医に報告しましょう。

9.図のような所見において考えられるのはどれか。(58回午後9)

1.仙腸関節機能不全

2.右股関節脱臼

3.右膝蓋骨脱臼

4.右半月板損傷

5.右後十字靱帯損傷

【答え】2

【解説】

病歴が一切記載されずに、視診だけで病態を聞いていますね。図では背臥位で、股関節と膝関節を屈曲すると、右膝の高さが低くなっています。股関節の屈曲角度は同じようです。

1.仙腸関節機能不全:×

仙腸関節は、周囲の靭帯により強固に連結されていますが3~5mmのわずかな動きを有しています。仙腸関節機能不全は中腰での作業や不用意な動作や繰り返しの負荷で関節に微小な不適合が生じ、腰臀部痛や下肢痛を生じます。誘発テストとしてPatric testがあります。Patric testは背臥位で検査する股関を外転・外旋、膝関節を屈曲させて、足部を反対側の膝の上に乗せます。そうして、膝に負荷をかけると殿部や下肢に疼痛を生じるものです。

(覚え方)曲げた下肢の形がPに見えるのでP→Patrickテストと連想できますね。

仙腸関節機能不全では負荷をかけない状態ではそれほど痛みを生じる事はないので、問題のように膝が下行する事はありません。

2.右股関節脱臼:○

股関節が脱臼すると、下肢の重みによって、大腿骨頭は下方に転位します。すると股関節を同じ角度で屈曲しても、膝の位置が通常より下になります。

3.右膝蓋骨脱臼:×

膝蓋骨脱臼はよくみられ、ほとんどの場合外側脱臼となります。図では脱臼した膝蓋骨がみえないので診断からは除外されます。また膝蓋骨脱臼では伸展機能不全となりますが、屈曲は可能です。

4.右半月板損傷:×

右半月板損傷では、右図膝に立位などで荷重をかけたときに痛みを生じますが、図では膝関節に荷重をかけていない状態では特に異常はみられないちと思います。

5.右後十字靱帯損傷:×

右後縦靱帯損傷では、右膝屈曲時に下腿が後方に引き出されますが、この場合は膝の高さが変わらずに、遠位の下腿が後方(この場合は下方)に偏位すると思います。図では膝自体が下方に偏位しているので、右後十字靱帯損傷ではないと言えます。

後十字靱帯損傷では下図のように、膝の高さはかわらず、下腿が下方に偏位するのが観察され、後方落ち込み現象(sagging徴候)と呼ばれます。

https://www.sapporo-sports-clinic.jp/disease/205/

10.67歳の男性。両下肢に脊髄後索性運動失調がみられる。座位で図のように床に記された複数の足形に対し、目で確認しながら自身の足を移動するように指示した。この運動はどれか。(58回午後10)

1.Borler体操

2.Burger-Allen体操

3.Frenkel体操

4.Mckenzie体操

5.Williams体操

【答え】3

【解説】

骨・関節障害で用いられる体操についても問題ですね。対象疾患が脊髄後索性運動失調です。58回午後6・7に続いてまたまた脊髄後索性運動失調ですか…。うーん、国試問題で同年で同じ疾患ばかりを出題するのは避けてもらいたいところです。

リハビリに関連する体操は今回出題された5つの体操も含めて

国試前にまとめていました。

1.Borler体操:×

脊椎圧迫骨折の背筋筋力低下の予防目的で行われる体操です。原法ではギプス固定中に背筋を鍛えるものでした。

{覚え方}反らした感じが靴べらみたいに見える。靴ベーラーです。

https://www.happycampus.co.jp/doc/67139/

2.Burger-Allen体操:×

Burger-Allen体操は、Burger病に対する体操です。下肢の血流を改善するために、3分間上げ下げする体操です。手の動脈の血流を調べる検査でAllenテストというのもありますね。BergerもAllenも血流がキーワードですね。

http://morookahp.com/uploads/magazine/0000000102.pdf?1568463338

3.Frenkel体操:○

この問題は問題文で「両下肢に脊髄後索性運動失調がみられる」と運動失調があるという事から、図を見なくてもFrenkel体操を直感的に選びます。この問題では脊髄後索性の運動失調ですが、小脳失調でもFrenkel体操が適応になります。

このようにFrenkel体操は運動失調に対する体操です。以下のサイトがとても詳しいですので、是非そちらを参照・勉強してください。

(白衣のドカタ フレンケル体操の効果と目的は?方法をイラスト付きで解説 [https://pt-matsu.com/frenkel-exercise/]

Frenkel体操は多種多様の体操です。

https://pt-matsu.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/454b648859808dd9233c91ff3df217ba.pdf

今回の方法は座位での運動の一つで、「足で目印をタッチ」するのと同じ方法です。問題では「目で確認しながら」となっています。今回の58回午後6の解説にも書いたように、脊髄性運動失調の場合は視覚性に代償が働きますが、小脳失調では視覚性に代償が働きません(ロンベルグテスト)。

Frenkel体操の個々の体操を覚える事は国試的には不要だと思います(臨床で脳神経系の病院に就職する場合は必要になります)が、運動失調→Frenkel体操は必ず覚えるようにしてください。

(覚え方:運動失調でふるえるけ〜(なまってます)フレンケル体操)。

そして今回の出題から、Frenkel体操は小脳性運動失調でも脊髄性運動失調でも適応になる事を知っておきましょう。

4.Mckenzie体操:×

Mckenzie(マッケンジー体操)とは、主として腰部椎間板ヘルニア患者に対して腰を伸展させる体操です。

1Mckenzie体操はウイルアムズ体操の後に出てきたウイリアムズ体操とは真逆の体操です。

1950年代に、ニュージーランドの理学療法士、ロビン・マッケンジー氏によって開発されました。当時は腰痛に対する体操はアメリカの整形外科医ウイリアムズによって提唱された腰を前屈するウイリアムズ体操しかありませんでした。

マッケンジー理論とは、ウィリアム理論とは全く正反対のものです。マッケンジー・セラピーには、誕生秘話があり、ある患者さんに「先にベッドに寝ているように」と伝えました。この患者さんは、なかなか腰痛が改善しない方でした。マッケンジー氏が訪れた時には、ベッドは屈曲位、うつ伏せで寝ており、腰椎は思いっ切り伸展位の状態。マッケンジー氏は、冷や汗をかきました。ベッドの角度を戻し忘れていたのです。当時は、ウィリアムス理論が浸透しており、腰椎の伸展が腰痛の原因でした。ですが、患者さんは『今まで、一番腰の調子が良い』と。そこから、マッケンジー・セラピーが誕生したのです。

マッケンジー・セラピーとは、腰痛にとって、腰椎を屈曲が『悪』です。日常生活の中で、腰を反らすよりも断然丸める機会の方が多い。よって、腰痛を治療・予防には、腰椎を伸展させるのが良いというものです。

(ふじさわ整体院 腰痛体操は何が正しい?腰を曲げる体操?腰を反らす体操?https://fujisawaseitai.com/blog/腰痛体操は何が正しい?/腰を曲げる体操?腰を反らす体操?/ より引用)

大叩き男(イラストレーター渡辺隆司)のブログ

腰痛にマッケンジー体操をお勧めするより引用

https://ameblo.jp/ootataki01/entry-12092476054.html

Mckenzie体操の適応は?なぜ腰を後屈する?&覚え方

Mckenzie体操では腰を背屈する体操で、腰部椎間板ヘルニアに適応となります。腰部椎間板ヘルニアは椎体の前方に荷重がかかった場合、変性した椎間板が後方に脱出する病気です。椎体の前方に荷重がかかる動きは腰の前屈運動になります。したがって、腰部椎間板ヘルニアでは腰を後屈する体操を行います。覚え方ですが、腰を後屈した場合、上に凸の形になります。後述のWilliamsと反対で、赤線が上に凸の形からM→Mckenzie体操と覚えるようにしました。

5.Williams体操:×

Williamsウイリアムズ(体操)とは、主として腰部脊柱管狭窄症や腰椎すべり症患者に対して腰を屈曲させる体操です。

今から、約100年前にアメリカの医師、ウィリアムス氏によって提唱されました。ウィリアムス氏の考えでは、「腰痛にとって、腰椎の伸展(腰を反らすこと)が『悪』で、腰痛を発生させ、回復も妨げる。」という事でした。

結論、いかなる腰痛の治療・予防には、腰椎を屈曲させるのが良い。

(ふじさわ整体院 腰痛体操は何が正しい?腰を曲げる体操?腰を反らす体操?https://fujisawaseitai.com/blog/腰痛体操は何が正しい?/腰を曲げる体操?腰を反らす体操?/ より引用)

Williams体操の適応は?なぜ腰を後屈する?&覚え方

Williams体操では腰を前屈する体操で、腰部脊柱管狭窄症や腰椎すべり症に適応となります。腰椎すべり症は腰椎がすべる事によって脊柱管が狭くなる事によって症状が出るため、腰椎すべり症=腰部脊柱管狭窄症と考えて良いです。

下図左のように、腰部脊柱管狭窄症は脊柱管の後方の黄色靱帯が肥厚する事によって脊柱管の主に後方がせまくなります。このような状況で腰部を後屈すると、腰髄が後ろに押しつけられるような格好になり痛みやしびれを生じます。したがって、腰部脊柱管狭窄症では腰を後屈ではなくて前屈する体操を行います。覚え方ですが、図右のように腰を前屈した場合、下に凸の形になります。赤線が下に凸の形からW→Williams体操と覚えるようにしました。

もう一度まとめです。腰部脊柱管狭窄症は慢性的に痛みを生じますので慢性腰痛となります。胸部椎間板ヘルニアは急に痛みを生じますので急性腰痛となります。

https://fujisawaseitai.com/blog/腰痛体操は何が正しい?/腰を曲げる体操?腰を反らす体操?/

Williams体操とMckenzie体操とは過去にも出題されていますね。45回・46回・47回と3回連続して出題されていました。

…………………………………………………..………………………….

Williams体操に含まれているのはどれか。2つ選べ。(45回午後27)

1.頭位挙上訓練

2.腹筋強化訓練

3.背筋伸張訓練

4.骨盤前傾訓練

5.股関節伸展筋伸張訓練

答え2と3

腰痛体操はどれか。2つ選べ。(46回 午前 26)

1. Boehler体操

2. McKenzie体操

3. Klapp体操

4. Frenkel体操

5. Williams体操

答え2と5

8歳の男性。高校時代に野球を始め、現在も週1回程度続けている。最近腰痛が悪化したため病院を受診したところ、第5腰椎分離症と診断された。3週間の自宅安静によって腰痛は軽快した。この時点で行うべき理学療法で適切でないのはどれか。(47回 午前 6)

答え:3

腰椎分離症=腰部脊柱管狭窄症なので、腰椎は後屈してはダメですね。

……………………………………:.……………………………………….

今回国試前にリハビリ体操についてまとめて勉強していましたが、今回出題された5つの体操以外にもう一つ勉強していたものがあります。

コッドマン体操

五十肩・肩の拘縮予防に行います。コッドマン体操は、痛い方の腕を振り子のように動かす運動です。はじめは何も持たずに行い、徐々に慣れてきたらおもりを持って行います。固くなった軟部組織(関節包や肩関節腱板)をストレッチして、肩甲骨と上腕骨の関節運動を円滑にする体操です。

(覚え方)肩がこったらコッドマン

http://www.sun-seikotsuhari.com/blog/2014/12/post-42-18577.html

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?