第58回理学療法士国家試験 午後31-35の解説

息子は57回の国試では不合格で、1年間一緒に勉強し、58回の国試になんとか合格する事ができました。一緒に勉強したというのは、私が医師の立場でいろいろ教える事ができたという事です。理学療法士の専門ではありませんが、医師である事から、それなりに知識もありますので、恩返しの意味を込めて、解説やコメントをしたいと思います(いわゆる理学療法士出身の予備校講師や塾の先生と比較して詳しいところもありますが、詳しくないところもありますのでご容赦ください)。もしこれは違うよという所があればご連絡いただければ幸いです。

31.PTB式下腿義足のソケットにおける荷重部位で正しいのはどれか。(58回午後31)

1.脛骨稜

2.脛骨粗面

3.脛骨末端

4.脛骨前内側面

5.脛骨下部隆起部

【答え】4

【解説】

PTB (Patella tendon bearing)式免荷装具とは、PTB: Patella tendon (膝蓋腱)bearing (軸受け)の名の通り、主に膝蓋靭帯で体重を受け、下腿、足部を免荷するために使用する装具です。膝蓋腱の他、軟部組織で荷重を受け止め(下図左)、骨が突出する部分は免荷します(下図右)。

下図右のように、免荷部は前方では脛骨粗面、脛骨稜、内側では腓骨頭、後方ではハムストリングスは免荷します。腓骨頭を免荷するのは腓骨神経麻痺を避けるためです【重要】。下図左のように腓骨骨幹部は荷重してもかまいません。ハムストリングスを免荷するのはもちろんハムストリングスの圧迫をさけるためです【重要】。

下図は膝蓋靱帯と脛骨粗面の関係です。脛骨粗面は脛骨上端部前面にある部分でここに膝蓋靱帯が付着します。PTB装具の場合、膝蓋靱帯で荷重し、脛骨粗面は免荷しますので注意してください。

https://www.hikarigaoka.net/search06/脛骨粗面剥離骨折/

では選択肢をみていきます。

PTB式下腿義足のソケットにおける荷重部位で正しいのはどれか。(58回午後31)

1.脛骨稜:× →骨の部分ですので免荷します

2.脛骨粗面:× →膝蓋腱が付着する骨の部分ですので免荷します

3.脛骨末端:× →骨の部分ですので免荷します

4.脛骨前内側面:○

5.脛骨下部隆起部:× →骨の部分ですので免荷します

32.骨壊死を合併しやすい骨折はどれか。(58回午後32)

1.鎖骨遠位端骨折

2.上腕骨外科頚骨折

3.中手骨骨幹部骨折

4.大腿骨頚部骨折

5.膝蓋骨骨折

【答え】4

【解説】

骨壊死を合併しやすい骨折は、骨・関節障害の問題の頻出問題ですね。これは確実に正解したい問題です。骨折に合併した骨壊死は感染症が原因で無いことから無腐性骨壊死といわれるので併せて覚えておいてください。

以下が骨壊死を合併しやすい骨折です。

・大腿骨頚部骨折(内側骨折)

大腿骨近位部骨折は下図左のように分類されます。このうち、大腿骨頚部骨折と転子部骨折の頻度が多いです。頚部骨折は内側骨折、転子部骨折と転子間骨折は外側骨折とも呼ばれます。

下図右のように、大腿骨頭は大腿動脈から分岐した大腿深動脈、さらに大腿回旋動脈から栄養されます。大腿骨頚部骨折では大腿回旋動脈またが上支帯動脈が損傷される場合が多く、その結果、骨頭が壊死してしまう事が多いです。

そのため、大腿骨頚部骨折では骨頭置換術が行われます。それに対して、大腿骨転子部骨折では骨頭壊死をする事はほぼないため(大腿回旋動脈より外側で骨折します)。γネイルを用いた観血的整復固定術(Open Reduction and Internal Fixation:ORIF)が行われます。

下の写真では、右股関節が人工骨頭置換術、左股関節がγネイル (ORIF)が行われています。人工骨頭置換術では、禁忌肢位も重要になってきますね。γネイル (ORIF)では禁忌肢位は関係ありません。

https://www.setagaya-joint.clinic/blog/人工股関節置換術と人工骨頭置換術/

・手の舟状骨骨折

手の舟状骨骨折は転倒時に手をついた時に起こりやすいですが、レントゲンで手根骨は重なって見にくいので見逃されやすいです。

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/scaphoid_fracture.html

舟状骨の中心部(くびれているので腰部といいます)で骨折する場合が多く、その場合は、中枢側の血行不全が生じやすく、偽関節になりやすい骨折です。この舟状骨骨折は、骨折しているとは思わず、捻挫したと思ったまま放置すると、偽関節になることが多いのが特徴です。

これは58回午前51の解説でも説明しましたが、手の手背母指側の長母指伸筋腱と右母指伸筋腱の間にある解剖学的かぎタバコという凹みの奥(底)に舟状骨があり、この部分に圧痛があれば、レントゲンで骨折線が明らかでなくても舟状骨骨折を疑い、CTやMRIを撮影するようにしなければなりません。

下の写真のレントゲン写真にも習熟しておいてください。下の写真は骨端線が見えるので、小児ですよね。小児で舟状骨骨折を見逃して、骨壊死や偽関節になったら、後で訴えられたりしますので特に注意しなければなりません(小児にかぎらず大人でもそうですが…)。

https://taira-tenogeka.com/scaphoid.html

・距骨骨折(距骨頚部骨折)

足に起こる骨折の中では稀なもの(足部の骨折の3〜6%)です。距骨骨折の原因としては高いところからの落下や交通事故などで、足関節の強制背屈や圧迫により発生するものです。この距骨は、頭部・頸部・体部という部位に分けられますが、頸部骨折が過半数を占めます(舟状骨は腰部の骨折でしたが、距骨は頚部の骨折といいます。同じような部分でも腰部とか頚部とか言い方するんですね)。

なお、距骨には軟骨面(関節軟骨)が多いため、血管の進入路が限られているため、距骨体部への血流が途絶えることによって、壊死を起こしやすい特徴があります。(以上、画像診断まとめ 【X線・CT画像あり】距骨骨折の症状や分類、治療法を解説!より引用

https://遠隔画像診断.jp/archives/1844)。

https://遠隔画像診断.jp/archives/1844

治療はしたの写真のようにスクリュー固定とするのが多いですが、術後はPTB装具で免荷が必要です。

https://遠隔画像診断.jp/archives/1844

・脛骨中下1/3骨幹部骨折

脛骨骨幹部骨折のうち。中下1/3部(骨を1/3に分割した場合、下から1/3の部分という意味です)。𦙾骨の下半分は、筋肉から腱にかけての部位となっており、骨の周辺部の血流が乏しくなっています。そこで、𦙾骨のうち、特に下3分の1部分を骨折すると、下方の血流が停滞して骨の癒合が遅れ、偽関節になりやすいと言われています。

33.上肢・下肢のBrunnstrom法ステージとテスト動作の組み合わせで正しいのはどれか。(58回午後33)

1.上肢IV ― 座位にて肘伸展位で前腕を回内・回外する

2.上肢V ― 座位にて肘伸展位で前方水平位に上げる

3.下肢IV ― 座位にて股関節・膝関節・足関節を同時に屈曲する

4.下肢IV ― 立位にて股伸展位で膝関節のみ屈曲する

5.下肢VI ― 立位にて膝伸展位で足関節のみ屈曲する

【答え】4

【解説】

脳梗塞後の麻痺の回復については、本邦ではBrunnstrom法が、海外ではFMA (fugl meyer assessment)が用いられており、国試 でもそれらが入り乱れて出題されていますね。

近年ではBrunnstrom法の出題が少なくなっていましたが、今年また出題されました。ブルンストロームも勉強しなければならない範囲が比較的少ないのに対して、時々出題される(いわゆるコストパフォーマンスが高い)ので、毎年は出題されませんが、マスターしておきたい分野です。

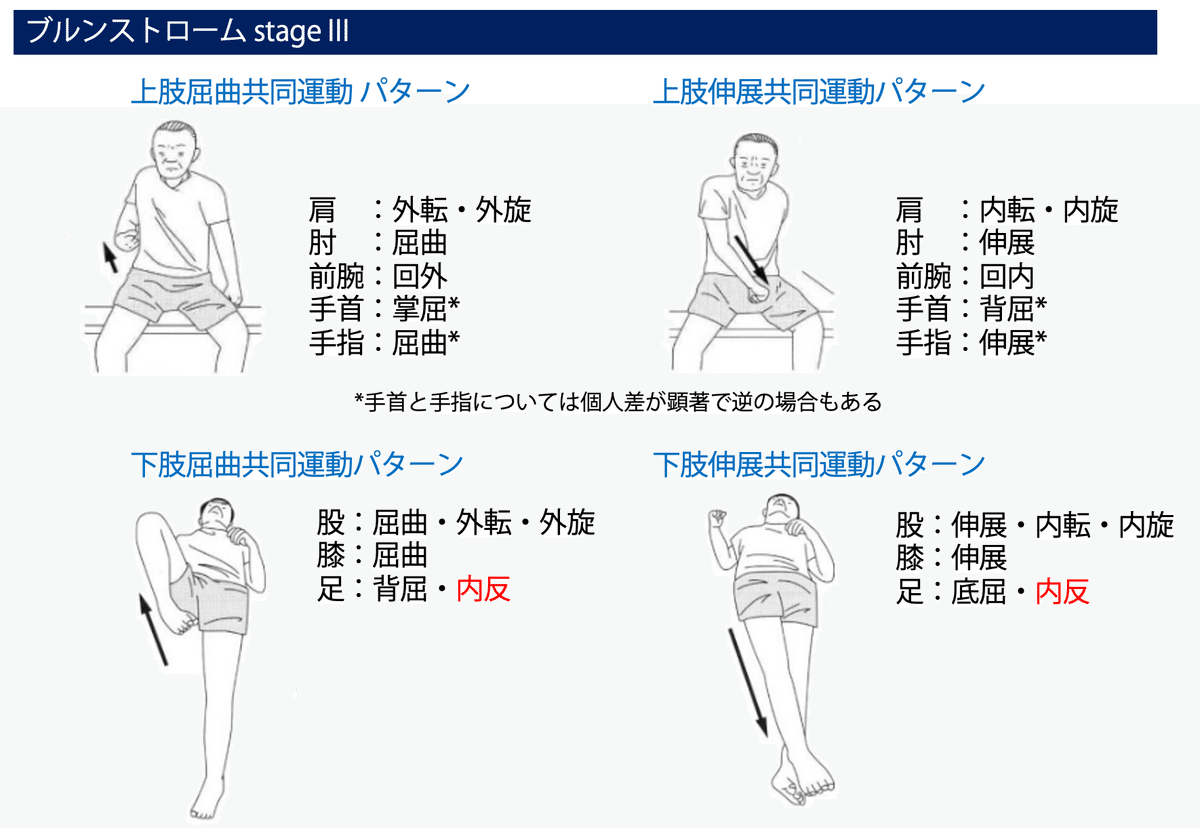

以下、ブルンストローム法についての復習 (stage III以降)です。国試問題を見てもわかるようにstageはIII以降しか出題されていません。

Stage IIIは屈曲または伸展の共同運動パターンです。上肢・下肢ともに屈曲時のパターンと伸展時のパターンがあります。注意してほしいのは、下肢の足関節の屈曲パターンと伸展パターンともに内反となっている点です。

またstage IIIでは前腕の回内・回外運動はまだ無理です。

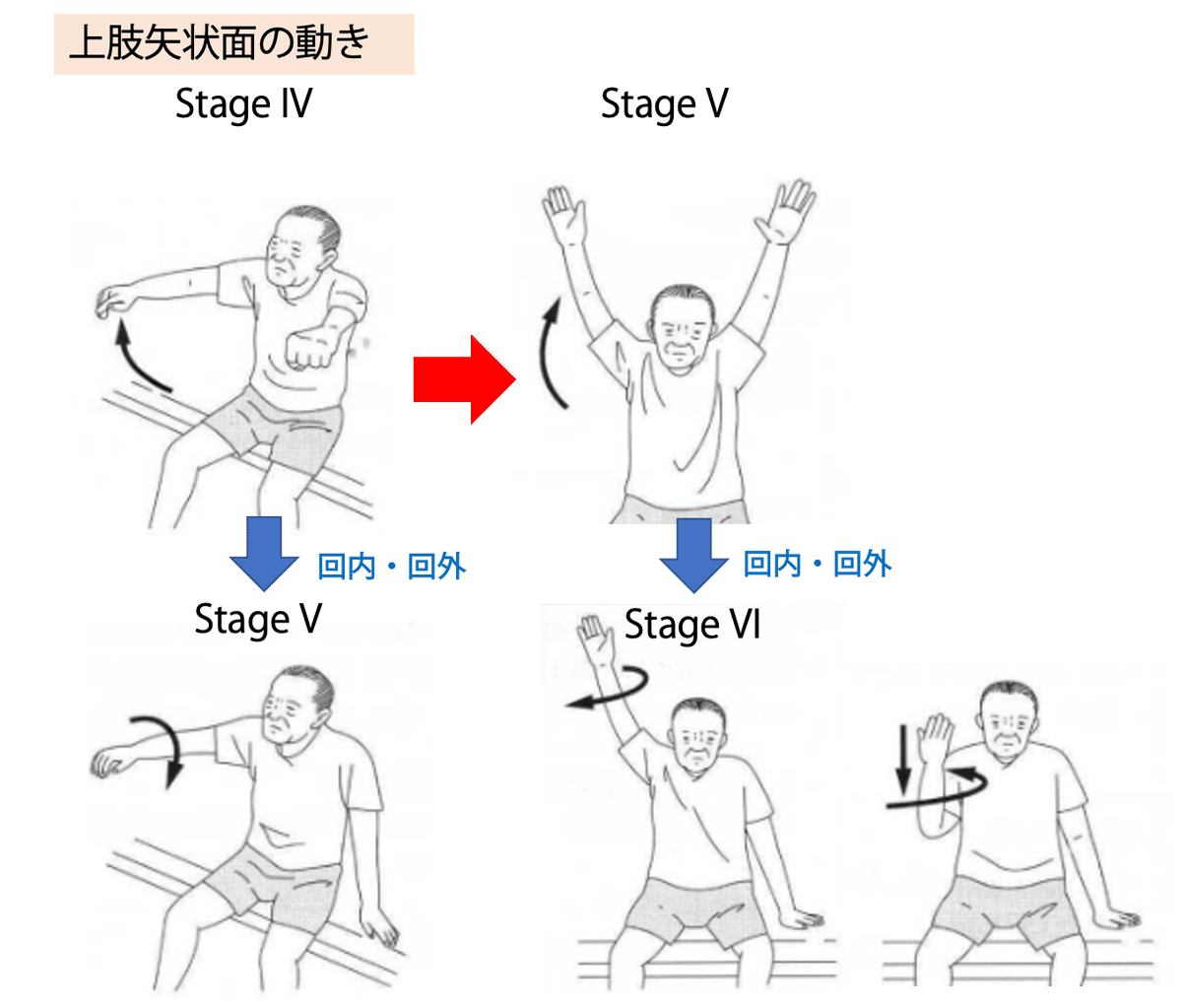

次に上肢stage IV・V・VIについてです。stage IIIについては屈曲・伸展パターンでみなさんも覚えていると思います。今回の国試でもそうですが、出題されるのは、stage IV・V(たまにVI)です。それと手との組み合わせ。このあたりを覚えているか、理解しているかが問われるんです。

以下にブルンストローム法について、私なりに理解し、どう覚えたかを紹介します(理屈は間違っているかもしれませんが、以下の方法で覚えました)。

一つ、重要な覚え方は「回内・回外運動は、その肢位ができるstageの1つ上のstageでできる」です。それを踏まえて、上肢のIV・V・VIを見ていきます。

下図左は上肢屈曲共同運動パターンですのでstage IIIです。肘は屈曲位ですね。この状態(肘屈曲位)で前腕回内・回外運動ができるのはstage IVになります。簡単でしょ?

あとの上肢の運動は、前額面の動きと、矢状面の動きで理解します。

下図は上肢の前額面の動きです。これは屈曲パターンの話です。上肢のstage IVでは腕を後ろに回す事ができます(これは屈曲パターンの状態 [肘屈曲・肩外旋] から、肘屈曲のまま肩関節を内旋できるようになると考えれば良いです)。それがstage Vになると、後ろに回した腕を水平に上げられるようになります(これは、屈曲パターンの肘屈曲・肩外転から、分離運動が進み、肘伸展ができるようになると考えれば理解できます)。カッコ内の理屈はまあどうでもいいですが、要は前額面の動きでは、stage IVでは腕を後ろにできて、stage Vではそこから腕を水平に上げられると覚えてください。

そして、stage Vの肩を外転90°の位置で回内・回外運動できるようになればstage VIになります(stage IVの腕が後ろに位置で前腕回内・回外ができる状態はブルンストロームのstageには含まれてません)。これも簡単でしょ?

次に上肢の矢状面の動きです。これは伸展パターンの話です。stage IIIでは伸展パターンで下に腕を下ろしていましたが、stage IVではそこから矢状面に沿って水平(肩屈曲90°)に上げられるようになります。さらにstage Vではさらに肩屈曲180°まで(天井まで)上げられるようになるます。簡単ですよね?

さらに下図の下のように、肩屈曲位90° (stage IV)で前腕回内・回外できるのがstage が一つ上でstage V、肩屈曲180° (stage V)で前腕回内・回外ができるのがstage VIになります。また下図右下のように、屈曲180°から肘を屈曲して、前腕回内・回外ができる(一番難しい)のもstage VIになります(stage VI以上ないですから)。

どうでしょう?上肢のブルンストロームステージ分類ってややこしいと思っていましたが、実は簡単でしょ?

上肢の回内・回外に関して、もう一つの覚え方です。これは、58回午後28で勉強したGCSのM体操の部分と関連付けて覚えられます。

GCSのM4は逃避反射で肘を引いて屈曲していました。この肘屈曲で回内・回外できるのがstage IVです。GCSのM5は払いのけ動作で、痛み刺激をされる手を5本の指でつかんで払いのけしました。錦鯉の「こんにちわ〜」の5を思い出して、腕を前に出した状態で回内・回外するのがstage Vです。最後はGCSのM6です。M6はOKサインでしたが、がっちりマンデーみたいに、肩180°屈曲位から90°屈曲位までおろしてきてOKするイメージです。この動きをしながら回内・回外するのがstage VI です。以上が上肢回内・回外を覚える別法です。

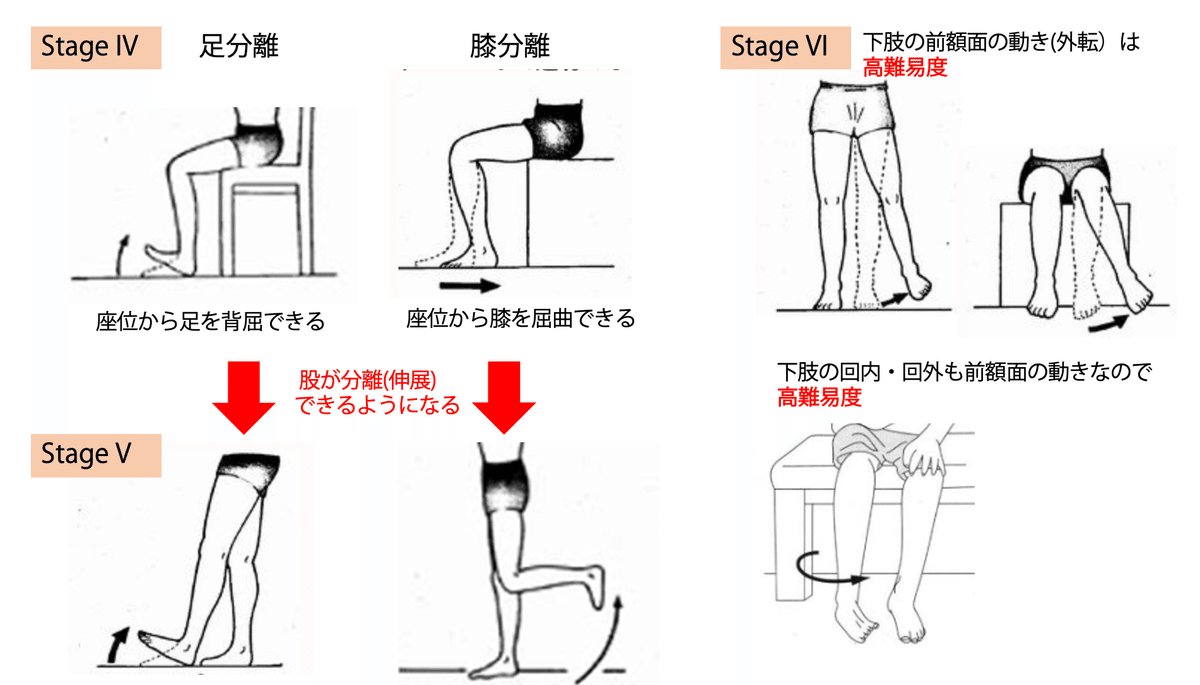

次に下肢のブルンストロームステージは座位がstage IV・立位がstage Vと覚えます。下肢のポイントはstage IV・Vは矢状面の動きです。下肢の前額面の動きはstage VIになります(下肢の前額面の動きは難しいみたいです)。

下肢のstage IVです。座位から足・膝の関節が分離できるようになると覚えれば良いです。下図stage IVの左の足分離は、座位から足関節が分離できるようになり、足背屈ができるようになります。下図stage IVの右の膝分離は、座位から膝関節が分離できるようになり、膝を屈曲できる(そのため、足を後ろにずらせられます)ようになります。

下肢のstage Vになると、股関節が分離できて、股関節伸展位で足分離・膝分離ができるようになると考えました(すなわちstage Vは立位です)。下図stage Vの左の足分離は立位の状態から(足を少し前に出し)足を背屈できます。下図stage Vの膝分離は立位の状態から膝を屈曲できます。

下肢のstage VIは前額面の動きです。下肢の前額面の動き(外転)は高難易度でstage VIになると覚えました。立位でも座位でも外転ができるのがstage VIです。また下肢の内転・外転も前額面の動きなのでstage VIと覚えました。

最後は手にです。

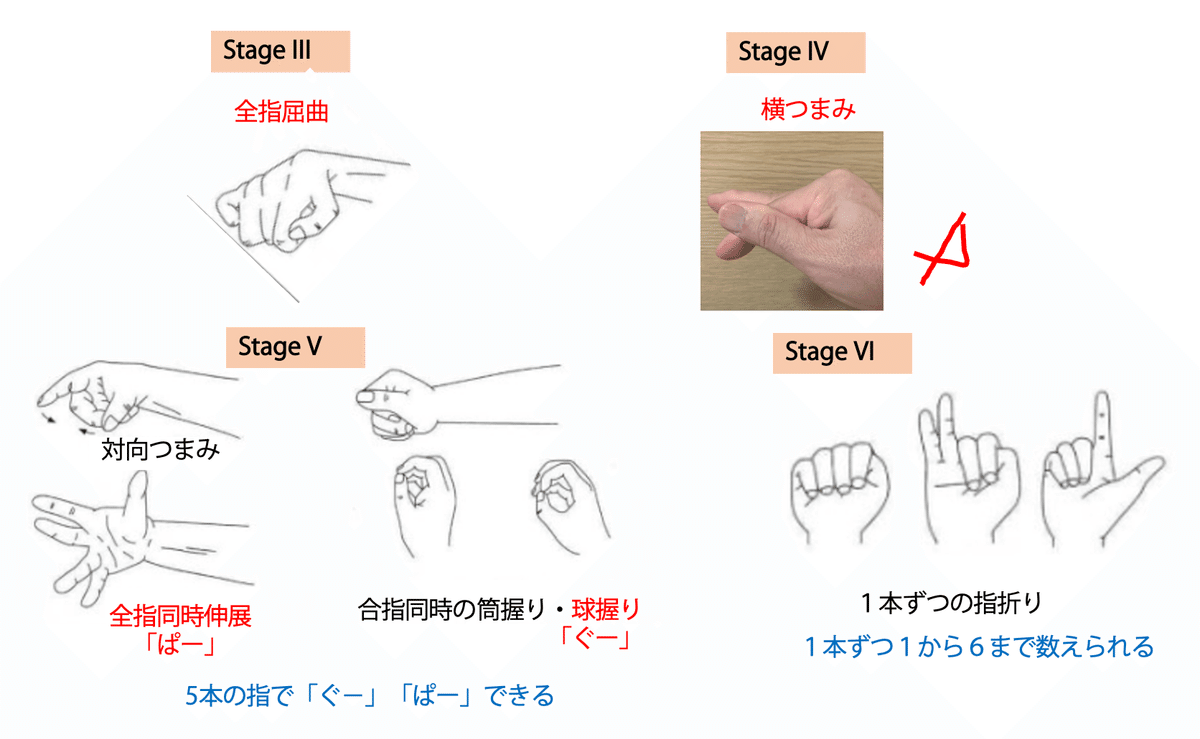

手のstage IIIは全指が屈曲しています。

手のstage IVは横つまみですが、下の写真のように4の形になってます。

手のstage Vは5本の指で「ぐー(球握り)」「ぱー(全指伸展)」ができます。

手のstage IVは1から6まで指折りできます。

以上のようにして、上肢・下肢・手のブルンストロームステージを覚えました。

では、選択肢を見ていきます。

1.上肢IV ― 座位にて肘伸展位で前腕を回内・回外する:×

→肩屈曲・肘伸展位で前腕回内・回外はstage V

肩外転・肘伸展位で前腕回内・回外はstage VI

なので、いずれにしても×です。

2.上肢V ― 座位にて肘伸展位で前方水平位に上げる:×

→矢状面で水平位(肩屈曲90°)がstage IVで、肩屈曲180°がstage V

3.下肢IV ― 座位にて股関節・膝関節・足関節を同時に屈曲する:×

→3つの関節が屈曲なので、屈曲パターンで、stage IIIです

4.下肢V ― 立位にて股伸展位で膝関節のみ屈曲する:○

→座位(股屈曲位)で膝屈曲がstage IV、立位で膝屈曲はstage V

5.下肢VI ― 立位にて膝伸展位で足関節のみ屈曲する:×

→座位(膝屈曲位)で足屈曲がstage IV、立位で足屈曲はstage V

34.Duchenne型筋ジストロフィーで正しいのはどれか。(58回午後34)

1.知的障害はまれである

2.筋萎縮は遠位筋から始まる

3.発症初期から関節拘縮が生じやすい

4.5歳ごろまでに歩行不能になることが多い

5.筋力低下が進行すればGowers徴候がみられる

【答え】5

【解説】

神経・筋疾患(難病)は毎年出題される分野です。筋ジストロフィーはそのうち主要疾患の一つでしっかり勉強しておかなけらばなりません。

1.知的障害はまれである:×

次に示す筋ジストロフィーの6つの亜型は要暗記です。

もっとも多いDuchenne型は幼少児に発症し軽度の知的障害があります。また福山型は乳児期に発症し、高度な知的障害が特徴的です。

Dusnenne型では10歳ぐらいから急に悪化するので、勉強もしなくなる?歩行できていたのにできなくなるので自閉症にもなるみたいです。

さらに6つの亜型を遺伝形式から3つに分類します。

【伴性劣性遺伝タイプ】

X遺伝子に異常→XX、XYの男だけ発症。XX(女)だと正常なXの方が機能するので発症しない。

(1) Duchenne型(ドゥシャンヌ型)

ドゥシャンヌからフランスをイメージしましょう。

3〜5歳で発症→10歳で歩行困難→20歳で死亡(かわいそうですね)

幼少児に発症するので軽度の知識障害があります。

(2) Becker型(ベッカー型)

イングランドのサッカー選手ベッカーって知ってますか?

Duchenneがフランスで、フランスvsイングランドでベッカーを覚える

ベッカー型はDuchenneの軽症版です。

5〜15歳で発症します。

【常染色体優性遺伝タイプ】

男女差なし、男でも女でもなります。

(3) 筋強直型

遠位優位の筋障害、筋強直はミオトニア(ミオトニー)と呼ばれます。

(ミオパチーは近位優位ですが、これだけ遠位優位です)

(4) 顔面肩甲上腕型

顔面→顔面筋障害をきたします。肩甲→翼状肩甲をきたします。

【常染色体劣性遺伝タイプ】

男女差なし、男でも女でもなります。

(5) 福山型

乳児期に発症。知能低下をきたします。

(6) 肢帯型(上肢帯 or 下肢帯)

5〜15歳で発症します。

2.筋萎縮は遠位筋から始まる:×

筋ジストロフィーの多くは近位筋から筋萎縮が始まり、腓腹筋の仮性肥大が見られます。筋強直型のみ遠位筋から筋萎縮が起こります。

3.発症初期から関節拘縮が生じやすい:×

関節拘縮は筋力低下から関節を動かせなくなった結果起こりますが、初期には関節拘縮はきたしません。

4.5歳ごろまでに歩行不能になることが多い:×

筋ジストロフィーの自然経過は絶対暗記してください。

5.筋力低下が進行すればGowers徴候がみられる:○

Gower's 徴候は登攀性起立とも言われる徴候で、下肢近位筋である大腿四頭筋の筋力低下を補うように、起立時に膝を押さえる徴候です。

その形からお相撲さんを連想し、「ごわす」から西郷隆盛と関連ずけて覚えました。

次に示す Duchenne型筋ジストロフィーのステージ4では、大腿四頭筋の筋力低下からGower's徴候をきたしますが、それを補助するために徳大式ばね付き長下肢装具が用いられます。大腿前方にあるバネが大腿四頭筋の役割を果たします。また、この時期は転倒しやすいのでヘッドギアの装着も必要です。なお体幹の筋力低下は少ないので、骨盤帯は不要です。

以下がDuchenne型筋ジストロフィーのステージ分類です。国試頻出なので必ず覚えましょう。元々は各ステージの説明がいろいろ書いてますが、表は単純化して覚えやすくしています。

35.広範囲III度熱傷の受傷後12時間以内に生じやすいのはどれか。(58回午後35)

1.集中治療室獲得性筋力低下

2.骨化性筋炎

3.肥厚性瘢痕

4.関節拘縮

5.浮腫

【答え】5

【解説】

熱傷早期に生じやすいものは何かを問う問題です。ぱっとみて、選択肢1の「集中治療室獲得性筋力低下」で???となりました。「集中治療室獲得性筋力低下」って最近提唱されている概念で、一般的にはほとんど認知されていませんが、以下のように少し調べてみました。

選択肢をみていきます。

1.集中治療室獲得性筋力低下:×

ICUに収容される患者は全身状態が不安定な患者が多く、人工呼吸器管理や昇圧剤などの循環作動薬を投与されたりしていることが多く、ベット上安静で治療されている事がほとんどです。そして、これらの場合、容易に廃用性の筋力低下をきたす事が想像できます。

ICU 獲得性筋力低下(ICU-acquired weakness: ICU-AW)とは,ICU 入室後数日以内に発症する急性,左右対称性の四肢筋力低下を呈する症候群であり,発症率は ICU における重症患者の46% とされています(Stevens RD, Dowdy DW, Michaels RK, et al.: Neuromuscular dysfunction acquired in critical illness: a systematic review.Intensive Care Med 33: 1876-1891, 2007)。

また早期リハビリテーションは ICU-AW 発症率を低下させると報告されています(Fuke R, Hifumi T, Kondo Y, et al.: Early rehabilitation to prevent postintensive care syndrome in patients with critical illness: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 8: e019998, 2018)。

これまでは、重症患者のリハビリはICUを退室してからというイメージがありましたが、最近ではICUでも積極的に理学療法を行う事の重要性が認識されてきていると思われます。

ただし、集中治療室獲得性筋力低下はICU入室後数日以内に発症するもので、熱傷の発症後12時間以内に生じるものではありません。

2.骨化性筋炎:×

骨化性筋炎とは、筋肉が炎症を起こした際にカルシウムが筋肉に沈着する現象です。熱傷の後3〜4週間ぐらいでおこる事があります。

3.肥厚性瘢痕:×

皮膚が熱傷により障害を受け、何らかの異常で傷の治りが遅くなると、皮膚を作る線維細胞が過剰に産生され、その線維の増生で傷が赤くなり盛りあがった状態を肥厚性瘢痕といいます。ケロイドに似ていますが、ケロイドとは違って、肥厚性瘢痕の場合は傷を越えて病変が広がることはありません。

肥厚性瘢痕は熱傷後1〜3ヶ月くらいでできますが、ケロイドと違い経過とともに色調は退色し、盛り上がりも徐々に平らになり、柔らかい傷となります。

https://doctorsfile.jp/medication/566/

4.関節拘縮:×

熱傷初期には著明な浮腫により不良肢位が持続し直接熱損傷が及んでいない部位にも関節拘縮が生じる事があるため、不良肢位をきたさないように注意しなければなりませんが、受傷後12時間以内に関節拘縮をきたす事はまずありません。

また熱傷受傷後1〜3ヶ月後におこる肥厚性瘢痕やケロイドが関節部に生じると瘢痕により関節拘縮をきたす場合があります。特に小児の場合にはやけどの傷跡が他の部位の成長について行けずに徐々にひきつれが出てくることがあります。肥厚性瘢痕やケロイドには外用剤や圧迫療法などが行われますが、改善傾向が乏しい場合には手術が必要となります。

なお熱傷診療ガイドライン〔改訂第 3 版〕− S 1 −熱傷 第47 巻・Supplement(2021. 7)[http://www.jsbi-burn.org/members/guideline/pdf/guideline3.pdf]で、熱傷急性期における拘縮予防に関する理学療法の役割について以下のように記載されています。

CQ (clinical question):熱傷急性期の拘縮予防に理学療法は有用か?

Answer:拘縮予防のため熱傷急性期から理学療法を行うことを推奨する(エビデンスレベルVI,推奨度 C)。

しかし、この問題に対して採用できるようなランダム化比較試験がなく、エビデンスレベルはVI(専門家の意見)と低いです。」推奨度もC (C1)で「根拠はないが、行うよう勧められる」といったものです。なので、過去国試問題で出題された拘縮予防のために不良肢位を避けるような問題は、本当はあまり根拠がない話なので、出題すべきものではないんですがね…。国試委員の先生、もしこれを読んでいたら、そんな問題は根拠がないので、もう出さないでください。

5.浮腫:○

熱傷の初期には、熱傷による侵襲刺激により、熱傷部位の血管透過性が高まり、血管内なら組織へと水分が大量に漏れて、浮腫をきたします。

この反応には炎症性サイトカインが関連しており(国試出題委員の中には炎症性サイトカインが大好きな先生がいます)、炎症性サイトカインの産生は、熱傷後数時間以内に起こります。

たとえばエンドトキシンという刺激物質を生体内に投与した場合、投与

後 1.5 時間で サイトカインの一つ腫瘍壊死因子(TNF )が誘導される事が報告されています [Van Deventer, S. J. et al. : Blood, 76, 2520-2526(1990)]。

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?