第58回理学療法士国家試験 午後1-5の解説

息子は57回の国試では不合格で、1年間一緒に勉強し、58回の国試になんとか合格する事ができました。一緒に勉強したというのは、私が医師の立場でいろいろ教える事ができたという事です。理学療法士の専門ではありませんが、医師である事から、それなりに知識もありますので、恩返しの意味を込めて、解説やコメントをしたいと思います(いわゆる理学療法士出身の予備校講師や塾の先生と比較して詳しいところもありますが、詳しくないところもありますのでご容赦ください)。もしこれは違うよという所があればご連絡いただければ幸いです。

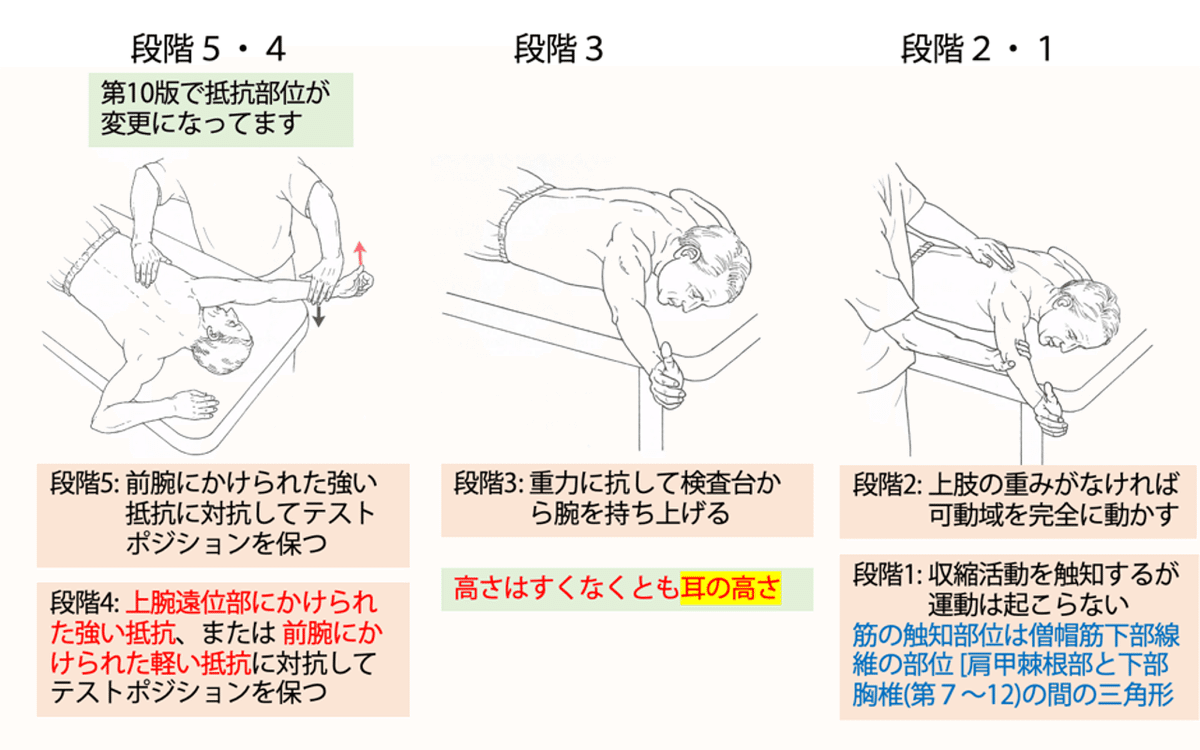

1. Danielsらの徒手筋力テストにおける肩甲下筋のテストで正しいのはどれか。(58回午後1)

【答え】3

【解説】

MMTの問題です。MMTの教科書「新・徒手筋力検査法」は2年ごとに改訂され、58回では「新・徒手筋力検査法10版(以下10版)」を元に出題されることになっているようです。息子が最初受験した57回では「新・徒手筋力検査法9版(以下9版)」で出題されていましたので、今回58回を受験するにあたって、10版を改めて勉強し直す必要があり、結構大変でした。

では、問題の解説です。この問題では、運動方向を考えれば、正解にたどり着けると思います。9版から10版に変わって、抵抗のかける部位など変更があるものもありますので、抵抗のかける部位を問うような問題はありませんでしたが、次回以降は抵抗をかける部位が問われる可能性もありますので十分に対策をしておいてください。今回は肩甲下筋のテストが問われていますが、特に段階は問われていません。

1. ×

肩甲骨下制と内転の動きで、上腕から肘を下から支えているので、僧帽筋下部線維の段階2・1になります。

なお、10版と9版とでは段階5と4での抵抗のかける部位が変更になっています。

2. ×

水平内転の動きで、三角筋の後部線維の段階2・1のテストしています。ちなみにこの方法は10版で追加されたもので、9版では下図右の方法でした。10版ではいちいちテーブルを用いなくてもよくなりました。

3.○

肩関節内旋の動きで、肩甲下筋のの段階3テストになります。ちなみに9版ではこの方法でしたが、10版では基本座位に行うことになり、選択肢の方法は10版では別法になっています。

4.×

肩関節外旋の動きで、棘下筋・小円筋の段階3のテストになります。10版では肩関節外旋・内旋のテストは基本座位になりました。9版では腹臥位でテストされていましたが、10版ではその方法は座位がとれない場合の別法をなっています。

5.×

運動方向がイメージしにくいかもしれませんが、肩甲骨下制の動きです。抵抗を与えていないので広背筋の段階3(別法)の動きと思います。図では左の示指で広背筋を触知していますので、段階2もしくは1かもしれませんが、10版では別法の段階2もしくは1の記載はありません。

2.心電図波形を別に示す。特徴として正しいのはどれか。(58回午後2)

1.洞調律である

2.持続頻拍である

3.ST上昇を認める

4.心室期外収縮を認める

5.III度房室ブロックである

【答え】4

【解説】

心電図の問題です。内部障害の循環器の領域では、毎年心電図の問題は1問3点問題として出ますので、ここはしっかり対策しておきたいところですね。58回は心筋梗塞や狭心症の部位診断(前壁・前壁中隔・下壁梗塞など)が出ると予想していましたが外れました。まあ、比較的簡単な問題だったと思います。

1.洞調律である: ×

洞調律は60〜100/分の乱れのないリズムです。提示された心電図では、基本調律がよくみると心房細動となっています(HarroPageさんからご指摘いただきました。ありがとうございました)。P波が判別できず(f波になっている)、QRS間隔が微妙に一定でない事から心房細動と診断します。

心房細動は別名絶対性不整脈(リズムがバラバラ)とも呼ばれます。国試出題委員は別名が大好きなので、絶対性不整脈という用語も今後出題される可能性がありますので知っておいてください。

60より遅いものを洞性徐脈、100より速いものを洞性頻脈といいます。

頻脈の脈拍数を求める問題が過去にありますが、徐脈の脈拍数を求める問題は未出題です。そろそろ徐脈問題でるかな?と思って練習してましたが…。

2.持続頻拍である:×

頻脈性不整脈は基本的に心臓の中で刺激がループして起こります。上室性頻脈の場合は、房室結節以下は通常のルートを通るのでQRS波は狭い(narrow QRS)となりますが、心室性頻拍の場合は、正常のルートを通らないため、伝導が遅くなり、QRSの幅が広くなります。持続頻拍という言い方がすこし疑問ですが、心室頻拍とすると、下の図のように、QRS幅の広い波が連続して起こります。

3.ST上昇を認める:×

ST上昇は心筋梗塞や異型狭心症でみられる心電図異常です。以下のように急性心筋梗塞での心電図変化の推移①hyper acute T→②ST上昇→③異常QRS波→④冠性T波は押さえておきたいところです。なお、急性心筋梗塞でのST上昇は右肩上がり(上に凸)が特徴的です。

https://tsuneeet.parallel.jp/entry/2017-03-11-000000/#google_vignette

なお、異型狭心症でもST上昇がみられますが、この場合は右肩下がり(上に凸にならずになで肩)になります。

https://www.health.ne.jp/library/detail?slug=hcl_column160321&doorSlug=dr

4.心室期外収縮を認める:○

期外収縮とは通常よりも早く収縮が起こることです。上室性期外収縮と心室性期外収縮があります。心室性期外収縮では、心室で異常興奮がおこり、正常な伝導路を通らないので、伝導が遅くなり、RQS幅が広くなります。

なお、右心室で生じる期外収縮は記録電極に刺激が向かってくるので、上向きの波となり、左心室で生じる期外収縮は記録電極から遠ざかるので、下向きの波となります。

下の心電図のように、左は下向きの心室性期外収縮なので、左心室から起こっており、右は上向きの心室性期外収縮なので、右心室から起こっています。したがって、心室性期外収縮の発生源が2つあるので、多源性期外収縮となります。これは、右心室あるいは左心室どちらか一方より生じているものより重症度が高くなります。

期外収縮とその分類 より引用

https://emergency-room.jp/premature-contraction/

心室性期外収縮の重症度分類にLown分類があります。

https://knowledge.nurse-senka.jp/215730/

この問題ではLown grade 2になりますね。

5.III度房室ブロックである:×

房室ブロックは、心房の刺激(p波)が心室(QRS波)に全くつながらなくなる状態です。心室に刺激が伝わらないと、心室が全く収縮しなくなるのではないかと心配するかもしれませんが、房室結節・プルキンエ線維・心室それぞれに自動能があり、徐脈になりますが、心室が自分で収縮をするようになります(補充調律: escape beatといいます)。

下の心電図ではQRS幅は狭くなっています。この場合、房室結節やプルキンエ線維から補充調律が出ています。

一方、下の心電図ではQRS幅は幅広くなっています。この場合、心室から補充調律が出ています。

前述のように、心房の刺激が房室結節より下につながらなくなった場合、房室結節以下の各場所に自動能があり、補充調律がおこります。各場所における自動能の頻度は以下の通りとなっています。自動能が心筋ベースとなった場合、30/分の高度徐脈となってしまうので、場合によっては失神などをきたします。その場合はペースメーカーの適応になります。

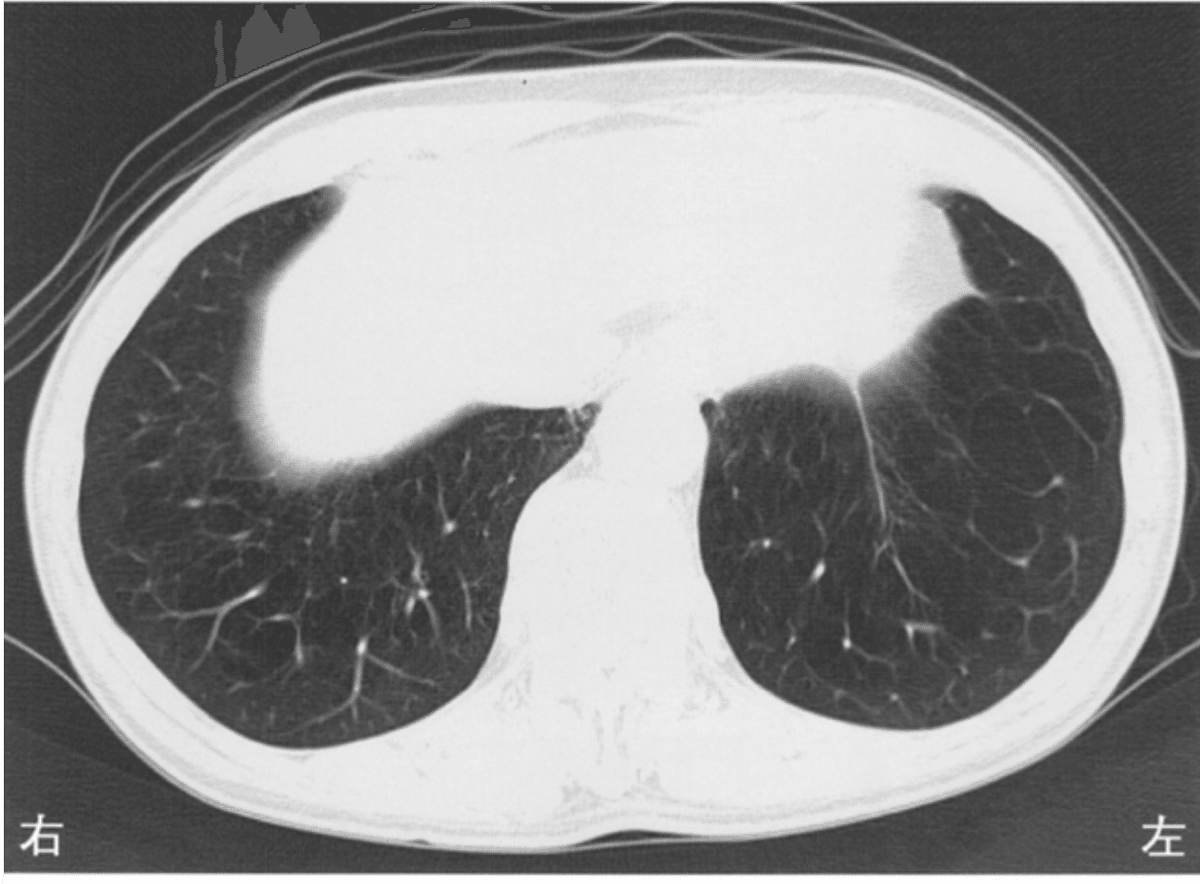

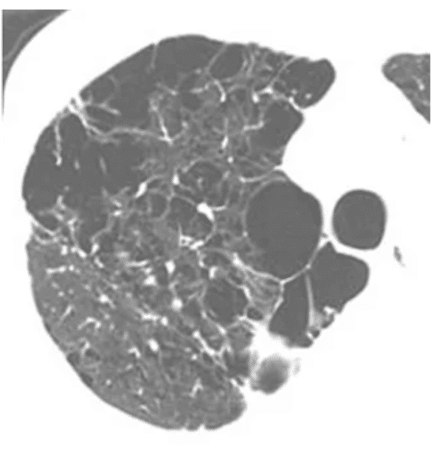

3.80歳の男性。胸部CTを別に示す。この患者で低下が予想されるのはどれか。(58回午後3)

1.1秒率

2.残気量

3.気道抵抗

4.全肺気量

5.肺コンプライアンス

【答え】1

【解説】

内部障害の呼吸器の分野で、胸部CTの読影問題ですね。昨年57回は間質性肺炎のCT像の読影が出題されていましたね。

これは51回午前17と同じ問題です。

……………………………………………………………………………

80歳の男性。胸部CTを示す。この患者で予想されるのはどれか。 (第51回 午前 17)

1.肥満 2.残気量の低下 3.一秒率の低下

4.気道抵抗の低下 5.肺コンプライアンスの低下

答え:3

……………………………………………………………………………

今回の問題は画像も全く同じですね…。出題委員の(偉い)先生方はそれほど臨床に関わっていないのでしょうね。画像がのレベルが低いというか、典型的ではありません。丸の部分が気腫性変化なんですかね?あ〜よくわからん画像です。国試に出すならもっと典型的な画像を示してほしいものです。

国家試験でCOPDのCTを出題する場合は、下の写真ぐらい、はっきり気腫性変化→空洞(Bulla)が確認できる写真を出題してもらいところです。

https://twitter.com/nosmokerider/status/988693630863917056

もともと、COPDは胸部X線写真で特徴的な所見が多くあります。国試委員の先生は、不明瞭なCTで問題を出すより、X線で臨床問題の出題をお願いしたいところです。

以下のように①〜⑥まで特徴的所見がありますので、国試問題にしやすいですよね?

共通問題では以下のような出題があります。

………………………………………………………………….…………..

慢性閉塞性肺疾患の患者の胸部エックス線写真で特徵的なのはどれか。(53回午後95)

1.横隔膜挙上

2.心陰影拡大

3.肋間腔の狭小化

4.肺野の透過性亢進

5.シルエットサイン

【答え】4

…………………………….………………………………………………..

選択肢の解説です。

CT画像から疾患はCOPDになります。

この患者で低下が予想されるのはどれか?

1.1秒率:○

COPDでは呼気で末梢気道が狭窄や閉塞するので、呼気が延長し、1秒率が低下します。

2.残気量:×

COPDでは呼気で末梢気道が狭窄や閉塞するので、残気量が増加します。

3.気道抵抗:×

COPDでは呼気で末梢気道が狭窄や閉塞するので、気道抵抗が増加します。

4.全排気量:×

COPDでは呼気で末梢気道が狭窄や閉塞するので、残気量が増え、全肺気量も増加します。

5.肺コンプライアンス:×

肺コンプライアンスは,肺にある圧(△P)をかけたときにどの程度容量(△V)が変化するかで表されます(C=△V/△P)。これから、コンプライアンスは「肺のやわらかさ」を表します。

COPDは肺胞壁が破壊され、気腫化する事により、肺はやわらかくなって、過膨張になります。このとき肺コンプライアンス(肺の柔らかさ)は大きくなっています。

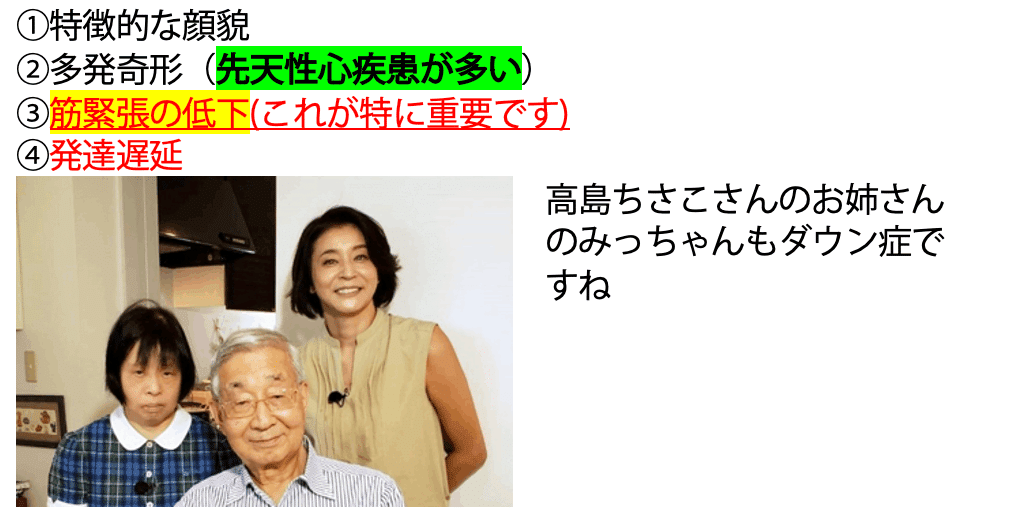

4.Down症候群が示す特徴的な姿勢はどれか。(58回午後4)

【答え】2

【解説】

ダウン症についての問題です。これはまたまた6年前問題(52回午後11)の類似問題ですね。

………………………………………………………………………………

Down症候群で乳児期前半にみられる特徴的な姿勢はどれか。 (第52回 午後 11)

答え:2

………………………………………………………………………………

小児も分野ではどうしても脳性麻痺がメインテーマとなります。出題としては、脳性麻痺の基礎知識、脳性麻痺のリハビリ、原始反射、小児の発達はすべて脳性麻痺に関連していると言えます。

ダウン症は、それ以外の分野で、出題頻度は少ないですが、今回は52回で出題されていた事もあり、国試前日に予想問題として意識的にやり直した結果、出題されて息子もびっくりしたと言ってました。

ダウン症について少しまとめてみます。

では設問に対する解説です。

ダウン症では、全身の筋緊張が低下することから、体が柔らかくなります。

選択肢の中では選択性2が蛙足肢位になります。

5.左大腿義足歩行の右立脚中期に図のような現象が観察された。原因はどれか。(58回午後5)

1.義足が長すぎる

2.後方バンパーが弱すぎる

3.ソケットの初期内転角が大きすぎる

4.切断側の股関節外転筋力が不足している

5.切断側の股関節伸展可動域が制限されている

【答え】1

【解説】

大腿義足の異常歩行についての問題ですね。問題の図では健側で踵が上がった状態となっており、このような歩行を「伸び上がり歩行」といいます。伸び上がり歩行は、義足長が長すぎるときによく見られる異常歩行です。一般的に、義足長が長すぎると、遊脚相で①義足側の分回し歩行、②義足側の外転歩行、③健側の伸び上がり歩行などが見られます。

以下、選択肢の解説をします。なお、装具に関しては以下のサイトの解説

がとても秀逸です。昨年1年の国試勉強ではこのサイトを熟読していました。みなさんもこのサイトで勉強する事をおすすめします。

なぜなに。装具まとめ https://nazenani-sougu.com/

1.義足が長すぎる:○

義足が長すぎると、一般的には義足の遊脚相で「義足側の分回し歩行」で対応しますが、分回し歩行ではなく、健側での「伸び上がり歩行」をすることがあります。ただし、伸び上がり歩行は結構エネルギーが必要ですので、義賊側の分回しで対応する事が多いです。

2.後方バンパーが弱すぎる:×

後方バンパーが弱すぎると、下図左のように、フットスラップになります。逆に後方バンパーが硬すぎると、内側ホイップや外側ホイップが生じます。

3.ソケットの初期内転角が大きすぎる:×

ソケットの初期内転角が大きすぎると立脚期に足部が前方からみて外側に位置します(足の外側が浮きます)前方からみると見かけ上、足を外に接地しているように見えて外転歩行しているように見えます。ただし、この場合は、義足側の足は長くなっていないので、遊脚相では分回し歩行としなくてもまっすぐ足を前に振り出せばよい事になります。したがって分回し歩行を回避するための健側伸び上がり歩行にはなりません。

https://nazenani-sougu.com/kokushi/pt56-am32/

4.切断側の股関節外転筋力が不足している:×

義足側の外転筋力が不足していても、義足長が長くなることはないので、伸び上がり歩行は起こりません。股関節外転筋力が低下すると、IC〜LRで前額面での衝撃吸収が十分にできなくなります。すると、初期接地した側の骨盤が突き上げられる結果、バランスを取るため、脊柱が初期接地した側に側屈する事になります。

5.切断側の股関節伸展可動域が制限されている:×

切断側の股関節伸展可動域が制限されていると、膝が伸展しずらくなり、切断側の下肢は相対的に短くなります。分回し歩行や健側伸び上がり歩行は、切断側の下肢は相対的に長い時に起こります。

Dr. Sixty_valleyの第60回理学療法士国家試験対策のポータルサイトページは以下です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?