【自作PC】ゲーム用PCをアップグレードするおはなし その3【RX6800XT Taichi】

みなさまごきげんよう。しりゅうです。

今回も、前回までに引き続いて自作PCを組み替える話、今度はグラフィックボードについてです。ケースに続いて一目惚れして購入を決めた、ASRockの『Radeon RX6800XT Taich X 16G OC』です。

Radeonの6000番台は大幅な性能向上でライバルに追いついたと発表時から大いに盛り上がり、発売後も様々な要因が重なり品薄が続いています。私も、注文から受け取るまで1ヶ月以上かかりました。

『Radeon RX6800XT Taich X 16G OC』のサイズは圧巻の公称330 x 140 x 56 mm、2.8スロット占有で重量は1815gだそうです。こんなに大きなグラフィックボードを持ったのは初めてで、箱から出すのに苦労するほどでした。何しろ緩衝材に深く埋まっているような感じで、無理矢理取り出すには10万円オーバーの製品なのでこわすぎる……。内箱から緩衝材ごと全部出して、それから取り出す方がよさそうですね。

さて、ここで私の環境には一つ問題があります。それはケース……Z11のグラフィックボード長の制限は320mmまでなのです。グラフィックボードの先、ケースの底面には吸気のファンがあり、これを外せば入るのではと思っていますが、果たして……(入らなかったらどうするのかは……あとで考えます)

交換前のグラフィックボードをもとに余裕を計るとこんな感じです。ささっているのはMSIの『Radeon RX5700XT EVOKE』、この子の長さは254mmなので100mmほどまだ余裕がありますね。ケースのデザイン上、若干狭くなっている部分を考えても330mmでも収まりそうです。てっきり、底面のファンと干渉するから制限になっているものかと思っていました。

3つあるファンの真ん中だけがクリアで、ここの真ん中には歯車シールが……なるほどこの歯車が回るわけですね??

補助電源は8Pinが3つ。他社の6800XTはほとんどが8Pin2つで済むところ、流石はASRockという感じ。限界までブチ回す思想ですね。また、電源コネクタの発熱回避という側面もあるそうです。そう聞くと、極力3本ケーブル使いたいですね。

グラフィックコアの真裏はこんな感じ。整然とびっしり並んだコンデンサがとても美しい……。リテンションのメタル感もいいですね……。

全体眺めまわしていて感じたんですが重量のある板なのに全然たわまないんですよね……剛性もすごいんです。バックパネルだけでなく、ファンとフィンのある面もメタルパネルで補強されているのです。この写真のアングル、絶対にたわませないっていう曲げ加工が見えるんで好き……。

ペリペリを剥がしたバックパネルがこちら。右のTaichiロゴも光るということで、もう3方向全部見えるようにしたい……そういう意味で、Z11はグラフィックボードを愛でるケースと言ってもいい気がします。収まればですが。

ということで、収めました。収まりました。まっすぐ差し込もうとすると当たるけど、斜めカットのデザイン部分を避けながら順番に入れれば大丈夫。それよりも、前面が開かない方が取り付けづらかったですね。ただ、隙間はあるので干渉は問題なさそうです。厚みの制限は特に記載がないのですが、今だと4スロット、厚さ70mmみたいなボードもありますが、どうなんでしょうね……。

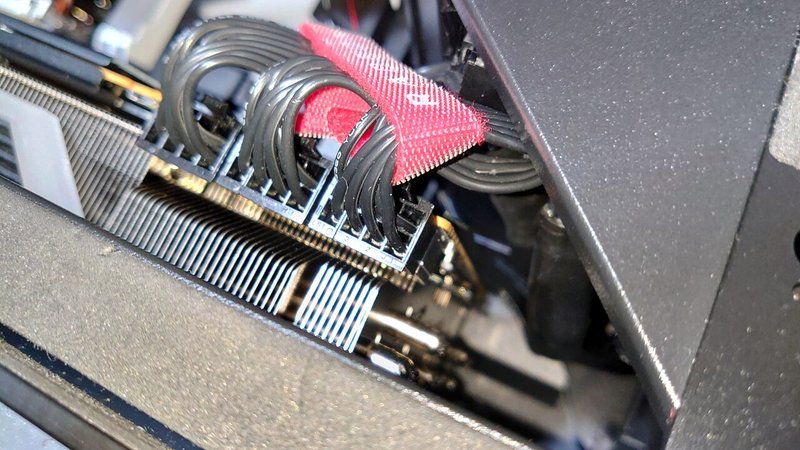

補助電源を取り付けたのがこちら。ケースの容量に余裕ないのに3本引っ張ってきました。分岐前の大本のコネクタだと根本が太くて取り回しにくかったので、分岐後のぶらぶらする方で3本取りました。あとは、電源横のスペースに余った分を押し込んで……収まりました。

あとは、Mini-ITXマザーの宿命だったり『ROG Crosshair VIII Impact』独特の悩みについてなど。一つは、1スロット目にグラフィックボードを挿すことになるので、マザーボードとグラフィックボードのバックパネルが当たりがち……最近はグラフィックボードのバックパネル厚くなってますからね。なので、テープで保護しておきました。今回は取り付け不可というほど厳しくはなかったですが、干渉しなくても抜き差しの動作でよくぶつけます。

もう一つは、SSDを挿しているDIMM.2カードのグラフィックボード側。熱についてはもうしかたないので風を当てられるようにファンを追加しているのですが、ここもぶつけてお互いに傷つけあってしまうので保護しています。

組み込んで動作させた結果がこちらです。やー、まぶしい。でもこれだけでも楽しいしテンション上がりますねー。ちなみに、グラフィックボードのLED制御はASRockのツールを使います。クーラーとメモリはCorsairのツールです。そしてケースとマザーボードの制御ははASUSです。やー、3社のLEDツールまたぐのは良くないですねぇ……不具合起こすとしたらまずここ、って感じですね。でもそれが自作なので、楽しければいいのです。

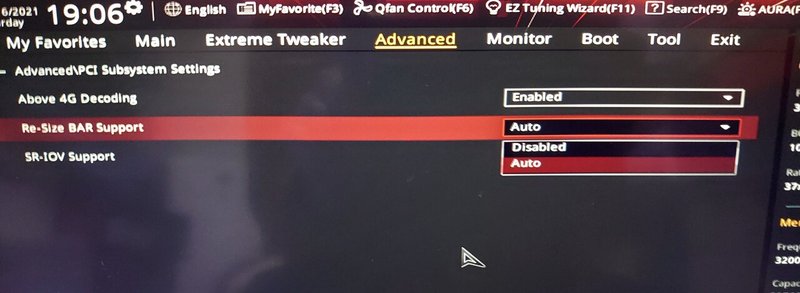

Ryzenの5000番台とRadeonの6000番台が揃ったので、そこで使える新機能『Smart Access Memory』も有効にしておきます。CPUが全てのグラフィックメモリに直接アクセス出来るようにする機能で、処理の待ち時間が減り、ゲームによっては性能向上が期待できます。

対応のBIOSであれば、まず『CSM』を無効にし、PCIの項目の中にある『Above 4G Decoding』と『Re-Size BAR Support』を有効にします。今回のマザーボードの場合『Re-Size BAR Support』はAutoか無効しか選べなかったので、Autoにしています。

さて、最後にベンチマーク結果を見てみましょう。グラフィックボード換装前後で同じベンチを回しています。手持ちのゲームの中でベンチマークモードのある『ForzaHorizon4』を使い、設定を変えながら見ていきます。

CPU:AMD Ryzen9 5900X

CPUクーラー:Corsair H100i RGB PLATINUM

MB:ASUS ROG Crosshair VIII Impact

MEM:Corsair VENGEANCE RGB PRO(DDR4-3200) 16GBx2

GPU:MSI Radeon RX5700XT EVOKE OC →

ASRock Radeon RX6800XT Taich X 16G OC

SSD:CFD PG3VNF 1TB+AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB+

DELTA Phantom Gaming RGB SSD

Display:ASUS ZenScreen Touch MB16AMT(1920x1080)

まずは換装前のMSI『Radeon RX5700XT EVOKE OC』での結果から。

1枚目はプリセット『ウルトラ』で解像度1920x1080のフルスクリーン、垂直同期ONの状態。当然のように60fpsに貼りつき、真ん中の詳細なCPUとGPUの結果も60を大きく上回っています。この時グラフィックボードはだいぶ遊んでいて、使用率も20%程度、ファンすら回らない状態でした。60Hzのモニターでは5700XTでも余裕だという結果です。

2枚目はプリセット『ウルトラ』のまま垂直同期をOFFにした結果。モニター起因の制限がなくなり、結果は167fpsでした。真ん中の詳細を見ると、一番低いのはGPUの項目。5900Xとの組み合わせだと『ForzaHorizon4』ではグラフィックスの方が足を引っ張ってしまう力関係のようです。それでも最低148fpsなので、この解像度なら144Hzの液晶でも上限貼りつきが狙えそうです。

3枚目は描画オプションの内容をさらに重くした時の結果。選べるものはウルトラの上を選んでいます。エクストリーム!! これだと120fpsになりました。描画に関わる項目がほとんどなのでGPU側の方が落ち込みが激しかったです。とはいえ、レースゲームをプレイする際は正面以外の描画クオリティって気にするほど余裕はないので『ウルトラ』で十分な気がします。

続いて、換装後のASRock『Radeon RX6800XT Taich X 16G OC』の結果です。

1枚目のプリセット『ウルトラ』、垂直同期ONでは60fps貼りつき。5700XT同様にファンも回らず、GPU使用率も低いままでした。それでも詳細を見るとCPUレンダリングが一番低くなっていますね。グラフの1ヶ所落ちているのはよくわからないです。

2枚目のプリセット『ウルトラ』、垂直同期OFFでは242fps。詳細を見るとネックになったのはCPUレンダリングの項目ということで、グラフィックボードの性能向上っぷりが凄いです。

3枚目のオプションを盛った結果だとGPUがネックになりますがそれでも207fps。最低でも175fpsなので、このゲームの負荷程度ではこのグラフィックボードには物足りないということがわかります。

他にも試してみたいゲームはあるのですが、用意する時間が足りなかった……ということで、ここまでです。

先代の5000番台の時も結構大きな性能向上を果たしていて嬉しかったことを覚えていますが、ライバル比だとハイエンドとは言えなくて微妙な評価をされていました。使ってみると、一部のタイトルを高解像度&高リフレッシュレート液晶で高画質を狙う、みたいな用途でもなければ十分良いものだったと思うんですが、競合と比較して選ばれるものなので、押しの弱さを感じる所でした。

そういう意味でも、今回の6000番台のグラフィックボードは競合のハイエンド製品とも正面から戦える製品になっているので、今後ますます両社の争いは楽しみになりました。

あとは、品薄さえ解決してくれれば……。

それではごきげんよう!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?