制限行為能力者

宅建のポイントを図解でまとめます。

お手持ちのテキストの補助教材としてお役立てください。

勉強する時間がないときなどは図を眺めるだけでも効果的です。

理解ポイント

意思無能力者

制限高能力者が単独で契約した場合の原則と例外

制限行為能力者と契約した相手方の保護

単独契約しても取消せない場合

意思能力とは

意思表示の合致によって契約は成立し、売主と買主の両方に債務が発生します。

売主には、目的物を引渡すという債務、買主には、代金を支払うという債務が発生するのですが、このように「契約すると引渡しや支払いをしなければならない」という判断ができる能力が「意思能力」です。

さらに、それら発生した債務を単独で完了できる能力を「行為能力」と言います。

例えば買主であれば、「買います」というと代金を支払う必要があると判断できる「意思能力」と、実際に代金を支払うことができる「行為能力」が必要というわけです。

泥酔者や幼児などは、一時的に判断能力が低下していたり、そもそも法律的な判断ができないため「意思無能力者」として扱われます。

そして「意思無能力者」のおこなった法律行為(契約等)は無効となるので、引渡しや支払いなどの債務は発生しません。

制限行為能力者とは

幼児なら判断能力が無いことは一目でわかりますが、契約当時に泥酔していて意思無能力状態だったことを後から証明することは困難です。

そこで法律は、精神上の障害によって判断力が低い人たちを、家庭裁判所の審判によって能力ごとに「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に分けて、そこに「未成年者」を加えた4タイプの人たちを行為能力が制限された者、つまり「制限行為能力者」として保護できる制度をつくったのです。

未成年者とは?

成年被後見人とは?

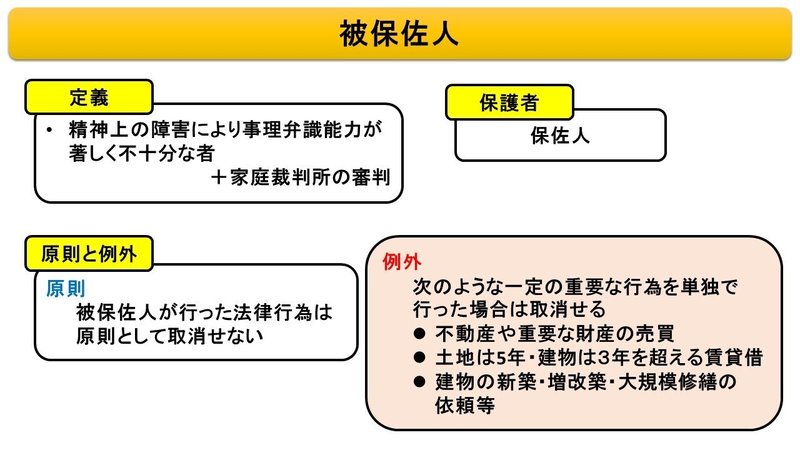

被保佐人とは

被補助人とは

相手方の保護

制限行為能力者と契約をした相手方は、いつ取り消されるかわからない不安定な立場にたたされます。

そこで、そんな相手方には、「催告権」が認められています。

制限行為能力者と契約をした相手方に認められている催告権とは、1ヵ月以上の期間を定めて、追認するか否かの確答を求めることができる権利です。

では、誰に対して催告して、期間内に確答を得られなかった場合には、どうなるのか。

保護者に対して催告をして、期間内に確答が得られない場合は、追認したとみなされます。

「追認」とは、その契約を認めることであり、追認をすると、はじめから有効な契約だったことになります。

では制限行為能力者に催告をして、期間内に確答が得られなかった場合はどうなるのか。

図では、未成年者と成年被後見人は斜線が引かれていますが、これは、未成年者や成年被後見人に対して、契約を有効にするか否かの確答を迫ったところで、適切な判断はできないためです。

そして被保佐人と被補助人に対しては、催告することはOKなのですが、期間内に確答が無い場合は「取消し」とみなされます。

それは、被保佐人と被補助人は、どちらも精神上の障害により事理弁識能力が低下しているので、期間内に確答が無かったからといって追認にしてしまうと、保護する意味が薄くなってしまうためです。

それに対して保護者への催告で、期間内に確答が得られなかった場合は、すべて追認となるのは、保護者は行為能力者であり、意思能力もあることが基本なので、催告によって契約状態にあることを認識した上で、期間内に追認するか否かを確答しないことは、その契約状態を認めたものとして受け取られるので、追認とみなされるわけです。

取消しできなくなるとき

いつまでも取消せる状態にあるということは、契約の両当事者どちらからしても「もしかしたら明日、取り消されるかも・・・」と不安定な状態が継続してしまいます。

そこで次のような場合には、もはや取消せないことにしています。

いくら制限行為能力者だとしても、ウソをつく者まで法律は保護してはくれません。

次に、契約当時は制限行為能力者だったとしても、制限行為能力者ではなくなったのであれば、自分の意思で取消すか否かを判断できます。

それなのに5年間も放置した場合は、取り消さないんだなと判断されても文句はいえませんね。

さらに、20年も放置したとなれば、もはや言い逃れはできませんw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?