ロック・ドラミングが肯定しうる、すべての事柄について

”This kid has all the fire and enthusiasm of his dearly departed Dad and at 16, he almost has the groove. Give him a few more months…! My hope is that he learns from any missteps Taylor might’ve taken and has a healthy, long and happy life.CHEERS, LAD! Long live Taylor Hawkins’ mighty spirit”

ベーシスト、ウィル・リー氏が、自身のインスタグラムで、先のテイラー・ホーキンズ・トリビュートコンサートについて触れている。テイラーの16歳の息子でドラマー、シェイン・テイラーのパフォーマンスに絶賛とエールを贈っていたのだが、僕が訳すと、以下のように。

「この少年は亡き父の持っていた熱意、情熱を全て持ち合わせている。そして16歳にして、そのグルーヴまでをも、ほぼモノにしている。これでもう数ヶ月やらせてあげたらどうなるのだろう…! 彼には、もしかしたら父テイラーがつまづいていたこと、取りこぼしていたかもしれないことからも、学べるだけ学んで、長く幸せな人生を送って欲しい。少年よ、幸あれ!そしてテイラー・ホーキンズの偉大な魂よ、永遠に! 」

数々の経験と実力を持つ、偉大な先輩ミュージシャンからの、いろんな種類の愛に溢れた、素敵なメッセージである。というのが僕の解釈と訳だ。

さて、しかしこれこの元の文言、ちょっと注意すべきところがある。その部分の読み方と訳しかたで、全く違う解釈になりかねない。

まずは”16歳にして、そのグルーヴまでほぼものにしている”と評したところだ。the groove のtheは何を指す? ”そのグルーヴ”、てのはほんとは何を指しているのだろう?

僕の解釈では”父の持っていたグルーヴ”、言い換えれば”フー・ファイターズをフー・ファイターズたらしめるだけのグルーヴ”あるいは”あのバンドが噛み合い完璧にドライブさせるだけのグルーヴ”である(グルーヴという言葉自体、おいそれと使えないというか、使うほどに馬脚を表しやすい言葉だろうとは思うが、ここでは容赦してほしい)。His grooveではなく、the grooveと言ったのも、そういうワケじゃなかろうか。

しかし、文章の前段から切り離して、いわゆる、もっと広範囲な意味で、あるいは限定的な、テクニカルな意味での”グルーヴ”の会得、音楽全般でいうところのグルーヴ、という解釈をすると、かなり意味が変わってしまう。大先輩ベーシストがシェインに対し「最高だったが、グルーヴの本質までは、もう一歩」と言っている、かのような解釈になってしまわないだろうか。それも賛辞には違いないが、だいぶ意味合いが変わってくる。

ウィル氏の文章はまあ、僕の解釈だけでなく、後者の解釈もギリできる作りにも、ギリなっているのでややこしいが、僕はこの”後者の解釈”の仕方はしなかった。文脈的にもその方が自然だし、逆に文章の前段を切り離してしまうと、誤読になりかねない。

ところが先日、このウィル・リー氏の言葉を取り上げ、後者の解釈で評したかのような言説も目にした。曰く、まとめると

「“まだグルーヴを体得しきってはいないが、数ヶ月待ってやれ”、と一流のミュージシャンのウィル・リーは、御涙頂戴の物語にとどまらせることなく、音楽的な意見もしっかり言うあたり、さすが超一流だ。日本のメディアなどはせいぜい父に死なれた息子が頑張った、という美談にする程度だろうが、一流は違う」とのこと。概ねそんな内容だった。うーん、わからないではないが、僕の感じだと、ギリ誤読じゃないかと思う。the groove はやはり“父親のあのグルーヴ”と読むのが自然ではないだろうか。まあ文法的な誤読なら誰にでもあるし、僕が100%正解とも限らんし、解釈は色々で良い。

ただ誤読だろうがなんだろうが、どうも、どうしても、なにかが気に入らないのだ。なんでだろう?

ロックバンドには”ロック全般にとっての絶対的に正しいグルーヴ”というのが、テクニカルな意味であるのか、つったら多分、ない。例えば、仮にウィル・リーが考える”最高のグルーヴ”や”グルーヴへの向き合い方”があったとして、じゃあそれをそっくりフー・ファイターズ(FF)に適用したら最高のロック・ミュージックになるか、FFとして最高の演奏か、と言ったら全くそうはならないだろう。そもそもドラマーでもあるデイヴ・グロール本人が頭の中でドラム鳴らしながら曲書いてるんだろうし、“正解は流動的”、なんてこと、少しくらいの演奏経験や、リスニング経験や、芸術に限らず、一般的な意味での美意識なり視点の柔軟さなりを練り上げてりゃ、身体でわかる当たり前のことなので、まさか百戦錬磨のウィル氏本人がそんなことわからないわけが、あるまい。なので”後者の解釈”の意味“だけ”で言ってるはずがない(もし、だとしたら、ただの余計なお世話である)。

また少し別の話だが、グルーヴという言葉の日本での定義と海外での定義には、かなり違いがある(と踏んでいる)。日本で”グルーヴ”と言うと、一般的には主に音楽技術やセンスなどを指した限定的な言葉のようだが、英語圏ではもともと”グルーヴする”とか”We’re gonna groove”とか言うあたり、もうちょっと音楽に限定されない、形容的、動詞的な使い方もできる言葉(スラング)のはずだ。

そういう意味では、”バンドがグルーヴ”するというのは、ある特定のリズムを生じさせるに限らず、”音やメンバーが噛み合い、躍動すること”とも言える。その結果、例えばあるバンドがやろうとしてる“グルーヴ”とやらが、他のミュージシャンの誰それが得意とするノリや演奏とは違っていても、そりゃそうだろ、というだけの話である(本人らもそれで問題ないだろう)。例えばある種のハードコアバンドも、どっ速い上に相当特殊な演奏をするが、テクニックがあればそのノリで表現できるってもんでもない。なんとも月並みすぎる話である。

少なくともウィル氏、何もテクニックだけに限定した意味で”グルーヴ”と言っていたようには聞こえない。まあ、直接訊ねてみないとわからないが、きっとそうでしょう、文脈的に。

ウィル氏の書いた一言、それはこちらの読み方の問題でしかないが、しかしそれこそが問題である、という。ねじれためんどくさいハナシだが、しかし無視できないハナシなのだ。

ところでフー・ファイターズのデイヴ・グロールは、ずっと”ロックバンドがグルーヴ”すること(勿論その定義も多岐にわたるだろう)を愛し、追求してきたのだろう。そもそもが希代のロックドラマーだが、悲惨な出来事の後、自分のバンドを始めて、ソングライター/フロントマンとして、「良い曲書きたい!」つって書いて、「演奏するならバンド全体がグルーヴして、会場までグルーヴさせて、ロック・ミュージックって最高〜!って言いたいの!俺は!」というのを必死でずっとやっていたら、世界一ビッグなバンドのリーダーになってた。自らが在籍していたニルヴァーナによって、一時は否定された音楽すらをも、これまで、いっそ肯定しまくってきた。スタジアムロックもハードコアパンクもインディミュージックも等しく最高だ、と言い、あとネー、うんとネー、ロックドラムって最高!ドシャーン!と言ってきた。実際デイヴ・グロールのドラム・スタイルは、大事なこと、曲の構成要素として大事なドラム、それ以外は一切やらない、というものである。加えて、誰でも叩けそうなテクニックでも表現したいもんはできる、だが、やるなら誰にもできないくらいの音で叩き切る、という、一見バカっぽく聞こえて美学の塊のようなものだ。ハットの小さな一打にまで、それが宿っている。だからこそ、デイヴの曲を叩くのは大変だろう。曲がドラマーに要求するレベルが、わけが違う。というか、そこそこのドラムじゃリスナーが許さないでしょう。だってデイヴの曲なのに、デイヴばりのドラムじゃなかったら?それこそ噴飯紛糾ものじゃない? でもそんなドラマー、他にいる?

しかしその大変さを超えて、長年バンドを最高に”グルーヴ”させてきたドラマーこそ、テイラー・ホーキンズではないか。

そんな父の背中とデイヴの哲学をずっと近くで見てきた息子シェイン。確かに、数ヶ月だけでもツアーとかフェス回るとかやれば、すぐにでもバンドとバッキバキに噛み合ってしまうかもしれない。それくらいのことを予感させるほど圧倒的だった。とはいえ、FFとは初めての人前パフォーマンスでしかもウン万人の前でやったわけだし、もしホントに今後もヤるならツアーくらいは経た方が確実かもね、そしたら鉄壁の演奏をすぐにでもやっちまうだろう、くらいの話である。

また少し話が変わる。

例えば、”RATTやモトリー・クルーの音楽は好きだけど、あのアティチュードや音楽以外の要素が苦手で、ロックミュージック好きを公言するのが憚る”みたいな者(オレとか)はニルヴァーナの存在に救われただろう。逆に”ニルヴァーナ以降、インディロックのアティチュードに敬意があるばかりに、あんま素直にアリーナクラスのポップスターとかスタジアム・バンド楽しめないかもしんない、ほんとは好きだけど”みたいな面倒なヤツも、フー・ファイターズのおかげで掬われたんじゃなかろうか。ラッシュ好きのオタクも、ガールズグループ好きも、イーグルスやビージーズ好きのオヤジも同様だろう。

大勢が一斉に同じ方向いて拳振り上げて、”そうだそうだ!”と盛り上がるような機能を持った表現は僕はちょっと苦手で、基本否定しているが、しかしデイヴ・グロールが「いい曲できたし、ここにいる全員で歌ったら楽しくねえか!歌おうぜ!」って言うなら概ね賛成である。“イエー!ロケンロー!”みたいなのが昔はかなり苦手だったけど、いつの間にやら、それも悪くない、いや、もしかして最高なんじゃない?とすら思える。それはきっとデイヴ・グロールのおかげに違いない。少なくとも僕の場合は。もしあの日、ウェンブリーにいたら、僕も一緒に大声で歌っていただろう。

そのウェンブリーを企画したデイヴ側も、あの錚々たる出演者も、観客も、配信を観ていたウォッチャーも、全員が一番避けたかったのが”亡きテイラーに捧げるコンサートがただの御涙頂戴の物語になってしまう”ことだったはずだ。音楽に過剰なストーリーを付与してエモーションに酔う、ってのがダサいロックオヤジにありがち(ていう僕の若かりし頃の偏見ね)だし、パンクロックのコミュニティも、まあそういうの嫌いなんじゃないか、多分。なんていうか、人の死とか物語とか音楽をごったにし過ぎると本質がむしろダメになるというか、そういうことばっかやってるとロックミュージックってバカにされちゃうんじゃねえの、っていう。ほんとはそうとも限んないんだけど、日本の音楽ジャーナリズムなんかは、その面で批判をされるべき点が、かつてはかなりあったんじゃないか、と僕は思ってる。今のことは知らないが。

しかしあのトリビュート・コンサートでは、ひたすらデイヴの”ロックって最高”、”ロックドラム最高”、”せっかくだから縁のあるレジェンドたちも呼んで全部まとめてセレブレーションしたい””そんな楽しい感じで親友を追悼したい”という心意気が貫いていた。テイラーが尊敬していたというスチュアート・コープランドが楽しそうに叩くポリスのナンバーも最高だったし、FF feat.トラヴィス・バーカーの“モンキーレンチ”(絶対にやると思ってた)も、めちゃくちゃトラヴィス・バーカーのドラミングでしかなく、ザ最高だった。とにかく、その祝祭の空気はコンサートが進むにつれ、どんどんと盛り上がっていったように見えた。

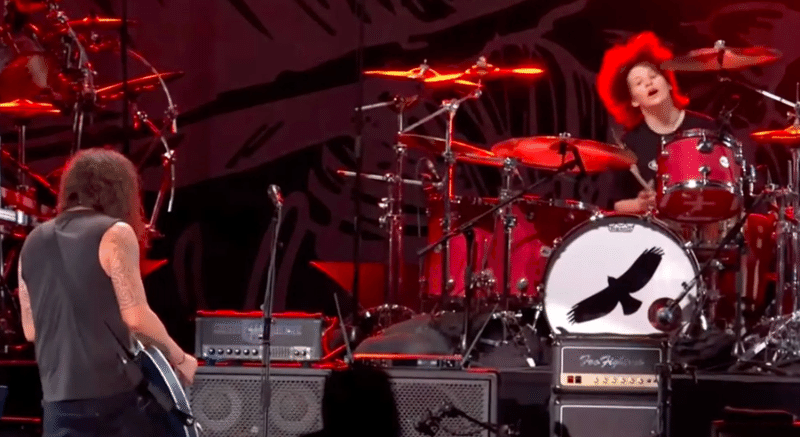

そして最後、シェインの登場である。小柄だし、気持ちがはやりすぎてるのか、バンドよりも先にカウントとり始めそうだったし、正直始まるまで分からなかった。しかし最初の1小節。あのキックの4連とスネアが鳴った時、デイヴやテイラーが倣ってきたロックミュージックの歴史や、その他大勢のミュージシャンたちが重ねた厚みが、巨大な音と共に爆発しているように聴こえた。さらに全員が加わり、ザクザクとギターが刻まれると、それはFF feat.シェイン・テイラーではなく、まさにフー・ファイターズそのものの音だった。瞬間、全てがミラクルに思えた。

それすら御涙頂戴だというならそれまでだが、たった一小節の、ドラムだけのイントロで、あそこまでのことが表現されてしまう、受け取れてしまうってのは、一体なんなんだろう。ポップス好きもハードロック好きも、ボンゾ信者のドラマーも、ハードコアパンク原理主義者もまとめてアドレナライズし、感動させ、それこそ世界中で一斉にガッツポーズが上がったんじゃなかろうか。

“父親を失った息子が頑張った、御涙頂戴の物語に回収されてしまうのでは”なんて当初のしょうもない危惧など、何万光年も彼方に忘れられていた。最後にはそんなこと、よぎりもしなかった。米音楽メディアConsequences も、安直なお涙頂戴の罠に陥るという巨大な困難を圧倒し、前代未聞の巨大なロックコンサートを繰り広げたことを讃え、だからこそ世界中が涙した、と述べていた。賛成である。

なので、日本のメディアがどう報じたかは知らないし、どうでも良い。そんな卑小な心配や批判が関わる必要はとりあえず、ない。

「一流ミュージシャンはお涙頂戴に流されずに、一流ならではの厳しいエールを贈るが、メディアなどは御涙頂戴の物語にすること止まりだろう」と、誤読かもしれないまま、他者の発言をほぼノーリスクで、別の他者への批判展開に利用するような言説があったとしても、それは宇宙ゴミほどどうでもいい。ひたすら野暮。

「誰それが、こんなこと言ってた」と他人の個人名を挙げ、笠に着て、自分は矢面に立たないまま発言だけを利用するノー・リスクの表現や批判や攻撃などは、一流どころか三流以下に次元が低いことくらいは、たとえ一流でなくとも、とっくに知っている。それらが結果良い影響を生むこともあるだろうが、意図とスタンスがしょーもない。そもそも一流、二流などと権威主義じみた言葉も、割とどうでもいい。権威主義的なものはいつだって表現・芸術と相性が悪いだろう。

トリビュート・コンサートの中、ステージの幕間でコメディアンのデイヴ・シャペルが語ったテイラー親子のエピソードがある。

ブルーノートに行き、ロバート・グラスパーのバンドをテイラー親子と観ていた時のこと。

ものすごい演奏を食い入るように2人で聴いたあと、息子シェインが父テイラーに向かって、「なあ、とーちゃんにはあんな演奏できないだろ」と挑戦的に言いはなった、と。ドラムのロックスターであるテイラーに向かって息子シェインもなかなかの物言いだが、これに対する父テイラーの返答が面白い。

「おいセガレよ、彼らは“ホンモノ“の“ミュージシャン”なんだぞ!」

言外に、「オレは“ホンモノのミュージシャン”にはほど遠い、いっかいのロック・ドラマーだ。でもそれって控えめに言って最高なんだぜ」、そう言っているように聞こえる。そう言って、きっとハンブルで謙虚なまま、他者からも学び続け、最後まで全力でロック・ドラムを叩いていたであろうテイラー・ホーキンズ。そのドラミングが、いったいこれまで、どれほどの事柄を肯定してきたことだろう。

それは息子シェイン・テイラーのあのドラムを、あの日、本当に聴いた者には、自ずとわかることだ。シェインのドラムが証明している。お涙頂戴?ファック・オフだ。それにまつわるくだらない言説も全部ファック・オフだ。それ以外の全てが、ファッキン・グレイトだ。そんなドラムだった。

ロック・ドラミングが肯定しうる事柄。

それは例えばロケンローだろうし、パンクロックだろうし、あるいはそれ以外の全てなのだろう。

なので、”ロック・ドラマーたちの偉大なる魂よ、永遠に!”

である。

“ロック・ドラムミングが肯定しうる、全ての事柄について”

(終わり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?