サッカーW杯最終予選 DAZN問題

1. はじめに

私は2020年に16年間働いた日本サッカー協会(JFA)国際部を定年退職し、その後2年間JFA国際部コンサルタントを務め、現在は広島経済大学のスポーツ経営学科で教員をしています。

さて、日本代表を支えて頂いているサッカーのコアファンである皆さんにとってはW杯最終予選の試合の半分を占めるアウェー戦が地上波で放映されなくなったことは憤懣やるかたないと思います。この問題について、多少客観的なことも言える立場になったので、お話させて頂ければと思い筆をとりました。

2 W杯最終予選はAFCが放映権を保有

恐らく世間ではJFAがDAZNに最終予選の放映権を販売したのであろうと思っておられる方が多いののではないかと思います。しかし、実情は違います。ヨーロッパでもそうですがW杯最終予選は各国のサッカー協会がそろって大陸連盟(ヨーロッパの場合はUEFA)に権利を集約して、大陸連盟が販売するやり方が主流なのです。JFAもその権利を1990年代からAFCに委譲し、AFCがアジア最終予選の放映権を販売しているのです。従い契約当事者はAFCなので、JFAは契約当事者として直接口出しすることが出来ない仕組みなのです。

3. W杯最終予選アウェー戦の視聴者数激減

一方世界的な潮流なのですが、インターネットを通じたOTT(Over the Top)サービスがスポーツ界にも進出してきています。OTTとして世界的に成功している筆頭はNETFLIXですが、皆さんもご存じのようにテレビ視聴の形態を大きく変えるビジネス形態と言っていいでしょう。DAZNもその一つとしてJリーグと放映権契約をするに至ったことは皆さまご存じのとおりです。今回のW杯最終予選の放映権交渉においてはDAZNが従来の日本のテレビ局(テレビ朝日とNHK)よりもかなりの高値を受け入れたことでAFCがDAZNと契約を締結してしまいました。

ところが、これによって地上波で放映した時の1試合当たりの視聴者数が約700万人なのに対して、DAZNの視聴者はその約10分の1の70万人足らずなのです。JFAとしては契約当事者にはなれないものの、日本のサッカーの成長を担う団体として看過できない事態です。中長期的にはサッカーのコアサポーターを少なからず失い、ボディープロ―のように日本のサッカー界に損害を与え続けかねません。その危機感をJFAは持っており、アジア各国のサッカー協会共通の問題として今後権利元のAFCの委員会、理事会において提言することになるのではないかと思います。

4. 伏線としての直近のAFCの商業兼販売の失敗

ここで、いくらか視点を変えて数年前からAFCが直面していた財政上の危機についてもお話したいと思います。2017年頃だったと記憶していますが、AFCは2021年から2028年の8年間の放映権とスポンサーシップの販売をするためのパートナー企業を決める入札を行いました。その際に最も高値の最低保証額で札を入れたのがDDMCという中国企業でした。その前の8年間の契約金額の実に3倍以上の3,600億円という金額を最低保証するというのです。 その頃はアジアにおける放映権相場が鰻登りに上昇していた時代だったことも、AFCの警戒心が削ぐ要因になったようです。 DDMCはオーナーが中国の不動産系の新興会社で、販売を担う実働部隊はヨーロッパの放映権市場で活躍した人物を数人雇っていました。私はその頃遠巻きに漏れてくるそういう情報を聞きながら、そんな得体の知れない相手と契約していいのかと思ったのを記憶しています。私の場合商社にいた時代に中国企業には散々辛酸を舐めさせられた経験から、“世の中そんなうまい話があるはずがないのになあ、そんな話に乗ってしまうとは困ったものだ..と思っていました。ただ、当時のAFCは大手会計事務所を使ってDDMCという会社のDue Diligenceは慎重にやったので大丈夫だと言い切って、AFC理事会の承認を得てDDMCと契約してしまったのでした。産業界では、こういう理屈で拙速にことを進めて失敗する海外案件がいくらでもあり、皆念には念を入れて判断するのに、サッカー界のリスク管理は概して大雑把で隙だらけと言ってもいいのです。

案の定2019年にDDMCの雲行きが怪しくなり、いつの間にかオーナーが夜逃げしてしまったのです。今にして思えば、現在の恒大グループの破綻にみられるような中国の不動産バブルの崩壊の先駆けだったと思います。結局取り残される結果になったDDMCのヨーロッパ人の実働部隊のメンバーが別会社を立ち上げて、AFCはその新会社(FMA)とアジア各国への販売を行う契約を結び直したのです。当然DDMCとの契約にあった3,600億円は泡と消えてしまいました。つまり3,600億円は実際には存在しない単なる見せ金だったのです。AFCは8年間で3,600億円つまり年間450億円規模の収入を見込み、諸事業を拡張してアジアの各国サッカー協会にも結構な金額の補助金を配分するなど始めていたのですが、それもすべて取りやめ、その前の8年間の財政規模(年間収入約80億円)に見合った経営に逆戻りをせざるを得なくなったのです。

5. カタールW杯最終予選放映権販売の展開

2019年後半から、AFCはそのごたごたの後処理をしていたのですが、そこにコロナ禍が襲ってきたので、元々内部留保が10億円以下しかなかったAFCはいよいよ財政危機に陥ります。そんな危機的な状況の中で、ドル箱のカタールW杯最終予選の放映権とスポンサーシップの販売に望みをつないでいたのです。とりわけ全アジアの放映権販売金額の約3割を占める日本向けの放映権の販売を早く固めてしまいたいという焦りがAFCには確実にあったと思います。ところが、日本の放映権マーケットは他のアジアの国の相場が上がっている中でも、一足先に2018年ぐらいから天井感が出て下落の兆候も見られ始めていました。とてもではありませんがその前の8年間に日本のテレビ局が払った金額を上回るのは到底無理な状況になっていたのです。そこに登場したのが日本における加入者数を一気に増やす切り札としてW杯最終予選を独占したいというDAZNでした。報道によると日本のテレビ局が到底出せないと拒否していた8年間で2,000億円(その前の8年間よりおよそ50%増額)というAFCの提示金額をそのまま受け入れてしまいました。そうなるとホーム戦もDAZNが独占という状態になりかねなかったのですが、さすがにそれはまずいという声が関係者の中でもあがったのでしょう。最終的にホーム戦は地上波とDAZNがそれぞれが放映、アウェー戦のみDAZN独占という構図が出来てしまったわけです。

6. ユニバーサル・アクセスという概念

実は1990年代にルパート・マードック氏が率いていたBスカイBという衛星放送がイングランドプレミアリーグの放映権を巨額の資金で独占したことから、イギリスで大論争が巻き起こりました。その結果、サッカー、ラグビー、或いはオリンピック競技等は “広く国民の視聴する権利(ユニバーサル・アクセス権)を保障しなければならない公共財” であるという観点から、有料放送局が独占することを規制することになったのです。その後EU委員会においても同様の規制がなされ、対象となる競技が法律の中できちんとリストアップされているのです。

一方、米国の場合はこのようなユニバーサル・アクセスを保証する規制は今のところありません。ヨーロッパと違い、米国は長い間、スポンサーからの広告費により視聴者には無料で放送する民放局、いわゆる4大ネットワークの力が強かった歴史があったためかも知れません。ただ、その米国でも2000年以降急激に台頭し、各地のケーブルテレビ局がマーケットを席巻するようになると状況は変わって行きます。その中でESPNなど特定のスポーツ中継を独占するスポーツ専門チャンネルが出現して、各地のケーブルテレビ局に番組を提供するようになりました。そうしてケーブルテレビ局が視聴者に提供する多チャンネルの定番メニューの中にESPNなどのスポーツ専門チャンネルも組み込まれていきました。それもあったのでしょうか、見たい番組がなかなか見られない視聴者はあまり出て来ず、ヨーロッパほど大きな問題にはなりませんでした。ただ、ここ数年はNetflixが物凄い勢いで加入者数を増やし、その分ケーブルテレビの契約を解約する世帯が相当数に登っていてまた業界地図が大きく変わってきています。

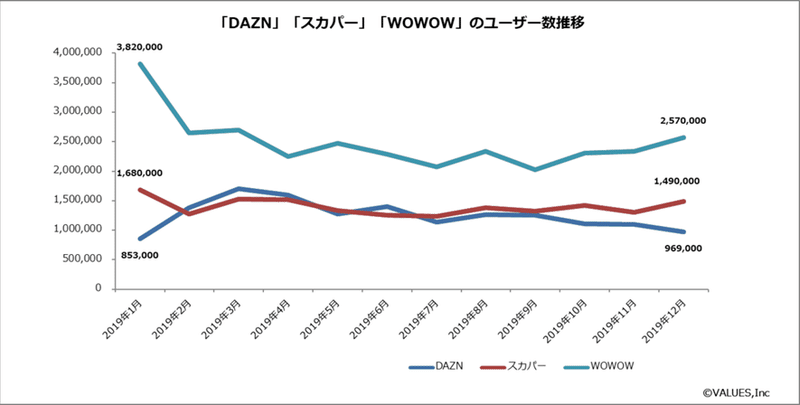

一方日本の場合は長い間NHKと無料放送の民放局による地上波の編成が強固であったため、今回のW杯最終予選のような有料放送による独占が大きな問題になることがなかったのです。 しかしながらBS,CS放送のWOWOWやスカパーに加えDAZN、の登場によって業界地図は急変しています。そろそろユニバーサル・アクセス権を法律で規定する議論が始まってもいいはずですが、残念ながら日本の政治家、霞が関のお役人のほうはまだその意識は希薄なようです。あまりメディアも騒ぎません。余程ショッキングな事象、例えば、近い将来日本相撲協会に現在NHKが支払っている放映権料の数倍の金額をオファーするOTT事業者が出てきて独占放送になるなどすれば、メディアが騒ぎ出して政治家も腰を上げるかもしれませんが。

一方、我々サッカー人にとって今後一番心配なのはカタール以降のワールドカップの放映がどうなるのかです。権利元は言うまでもなくFIFAです。ロシア大会まではスカパーとNHK/民放局で編成するジャパン・コンソーシアムがうまく相談して日本代表戦や主要な試合は地上波で無料で視聴することが出来ましたが、今後はそこにDAZNやWOWOWなどが割り込んでかき回さないとも限りません。

7. 心配されるDAZNの財政状況

先日の日経新聞の報道では、2021年の一年間でDAZNは全世界で1,900億円の営業赤字を出したようです。従って、できるだけ早い時期に初期投資による赤字を解消し、黒字体質に持ち込みたいDAZNは今後もかなり強引な仕掛けをしてくるかもしれません。ただ、一方でDAZNは以前独占していた放映権をいくつか他局に獲られてしまっています。今シーズンはドイツのブンデスリーガの放映権に続き、ヨーロッパチャンピオンズリーグもWOWOWが放映権を獲得して放映しています。これらの激しい企業間競争を見ているとしばらくはこのような消耗戦が続くような気がします。その結果、最終的に我々視聴者がより安く視聴できるようになればいいのですが、そうなる前にサッカーファンが離反するようなことがないことを祈るばかりです。

8. 放映権ビジネスの怖さ

以上放映権マーケットを巡る様々な利害関係についてご紹介しました。放映権ビジネスは私が商社時代に経験したどんな事業や取引と比較しても、相当異質な世界、謂わば魔物のような商売であるというのが正直な感想です。そう感じる最大の要因は、何が世間相場なのか、何が適正な価格なのかがわからないという点です。恐らく90年代以降通信の世界は大変革期にあり、更にインターネットを通じた動画配信が一般化し、世界中でコンテンツの買い手としての従来の地上波テレビ局とは異なる様々な企業、つまり、衛星放送事業者、ケーブルテレビ事業者、OTT事業者などが次々に参入してきて、いつの間にか買い手の数が増えてしまったことが大きいのだと思います。その結果スポーツコンテンツの需要と供給のバランスが崩れたためだと思います。また、激変していく業界のなかで買い手としては誰が、いつ、どこから登場するのかわからない状況だったのではないでしょうか?いったん登場するとそれまでの業界秩序などの常識が通用しなくなるのです。

ただ、コロナ禍ということもあるのでしょうが、世界的に去年ぐらいから放映権相場が天井を打って下り坂に入っている兆候も出て来ています。長期の右肩上がりの相場の後に歯車が逆回転を始めると、これまでとは違う恐ろしい事態になり得るというのは商品相場や株式相場と何ら変わりません。油断は禁物です。

このような中、コンテンツの権利保持者たるスポーツ団体は、放映権販売にあたり慎重に色々な可能性、展開を吟味したうえで中長期的にどこと組めば、健全なかたちでファンベースが拡大していけるのかを良く考える必要があります。また、政治サイドでユニバーサル・アクセス権が法制化されればベストですが、国の事情によりすぐには実現しないかもしれないという現実的な認識も必要でしょう。AFCの財政危機の件もご紹介しましたが、やはり財政的に追い詰められた状態では冷静な判断はできず、目の前のお金につい飛びついてしまいかねません。その結果一番大事なファン・サポーターが減ってしまうリスクがあります。そういう意味で、権利元のスポーツ団体は、常に健全な貯金、つまり内部留保を確保し、冷静に中長期を見据えた判断ができる状態を常に維持していくことがこれまで以上に大切だと思うのです。これは一般企業と全く同じです。

広島経済大学

スポーツ経営学科教授

松永 隆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?