ロマンポルノ無能助監督日記・第13回[山口百恵『炎の舞』で事件は起きた]

入社した1978年当時、日活撮影所には外部の映画作品が、数多く入っていて、食堂の昼どきは、かなり混雑し、外部の客からすると、ワイワイと、かなり活気があるように見えたことだろう。

食堂業者の名前は松喜なので、食堂自体、“マツキ”と呼ばれていた。

社員定食券(確か50円)で買えるコーナーは回転が早いが、不味い。

味噌汁が特に不味い。

400円、500円出せば普通の味の・・いや、普通以下だが定食よりはまだ良くて、鉄板焼きだとか、タラコスパだとか、カツカレーだとかのコーナーは、マツキのおじさんが調理するのを待たないといけないから、結構並ぶ。

・・・“普通以下”はおじさんに対して失礼か、やっぱり“普通”か、いや、まあ美味かったかな・・・

そちらを食べるのは、1週間に一回とか、監督やプロデューサーのおごりだったし・・・

監督が助監督に「メシ食おうか」と言ったら、助監督にだけ社員定食を食べさせる訳にはいかないシキタリである。

この年、外部の映画で目立っていたのは、角川映画『野性の証明』で、高倉健や、薬師丸ひろ子が所内を歩いている姿は「目撃」した。

あと、『太陽を盗んだ男』もやっていて、撮影が遅れて苛立っている様子の長谷川和彦監督が、ステージの前で、自分のものであろう分厚い台本を、“こいつのせいだ”とばかり地面に叩きつける、その瞬間も「目撃」した。

撮影が無い時に、ステージに入り、プルトニウムのセットも見た。

山口百恵作品も入っており、衣装部から出て来て帰ってゆく小柄な百恵さんに、こちらは全く関係無いのに、顔を見て「お疲れでした」と挨拶された時は、得した気分になった。

この僕が、重要な、優秀そうなスタッフに見えたのだろうか。

通り過ぎて行った後、残り香があり、「見たら寿命が伸びるくらいの美人だわ」と心で呟いた・・・スタッフを見たら、誰彼構わず挨拶しているとは思えない(その頃は)、何か、僕自身が良い印象を与えたに違いない・・・とオモタ。

ロマンポルノ以前から、『野良猫ロック』に和田アキ子が出ていたり、ホリプロダクション関連の映画を、日活は制作していた。

僕も大学時代に「相手役一般公募」で書類と写真を送って一次で落ちた( ̄◇ ̄;)百恵1作目75年正月映画『伊豆の踊子』の監督は、同作を63年に吉永小百合・高橋英樹で撮った西川克己監督が起用され、以後、撮影所は日活で継続していた。

旧・日活の大プロデューサーである笹井英男さんが、ホリプロに移って、映画制作を指揮していた。(百恵映画は引退まで全部で13本)

谷ナオミが犬に獣姦されるシーンがあって驚いた(本当にされたわけでは無く、谷さんは前貼りしていて、犬が背中に乗って、犬師がしごき、犬が本気出して突きまくり、射出の瞬間、脱糞!したんで驚いた)西村昭五郎監督『縄化粧』が終わって、那須さんから、

「次のホリキ、一緒にやろうぜ」

と、言われた。

セカンドに指名された那須さんが、僕を推薦してくてくれたようだ。

ホリキとはホリ企=ホリ企画制作の映画の略称、つまり、百・友映画。

山口百恵作品は、この時までに9本撮られ、そのうち8本が三浦友和共演だったので、モモトモ映画と(我々には)呼ばれていた。

那須さんが言うのは、10本目の『炎の舞』である。

『炎の舞』は、『ピンクレディの活動大写真』と同時上映で、その年末に東宝系で公開される。

準備まで間がないから、府中試験場で、原付の免許を取りに行った。

これも、那須さんに言われたことだが、それまで三鷹から調布の撮影所まで自転車で30分かけて通っていたから、深大寺の急坂が帰りは特にしんどくて、「バイクの方がいいよ、バイクにしろよ」と言われ、免許の為に、筆記試験を受けた。

当時「原付免許」は実技は無くて、筆記だけで良く、簡単で、ちょっと交通規則を勉強すれば、満点取って免許は取得した。

乗り方は、那須さんが教えてくれる、と言う。

今、「東八道路」と呼ばれ、当時は「30メートル道路」と呼ばれていた、そのくらい広く、交通量が少ない道路は、建設反対運動もあって、三鷹市役所の辺りで工事が中断していて、「どんつき」となっており、バイクの練習にはちょうど都合が良い。

ここに集合で、那須さんは自分のバイク・ホンダカブ50ccで来て、それを使って教わった。

「やってみー」

と言われ、走って乗るエンジンのかけ方、走行の仕方などを2時間くらい、練習したろうか。

夕方近くになって、夕陽のなかで、少年(自分)が兄貴ぶんにバイクを教えて貰っているという、“美しく懐かしい風景”の記憶になっている。

5時から目黒のホリプロでスタッフ打ち合わせなので、そんなに夕陽にはなってないだろうけれど・・・

そこから、バイクで那須さんの後ろに乗り、目黒に行き、スタッフ打ち合わせは深夜12時になって、また那須さんに、家まで乗せて送ってもらったのだった。

そんなに長い打合せは、日活に入って初めてだった。

このバイクを譲り受ける・・・というか、那須さんは「5万でいいよ」と言うので5万円で買った。8万くらいのものを、2年くらい乗ってたんじゃないか、那須さんは。そして那須さんは、125ccを買い、その後1100ccまで極めた。

奥さんの真知子さんもナナハンライダーになったが、僕は50cc留まりだった。

この3年後の正月休みにタイ・チェンマイの山道を、3人でバイクでぶっ飛ばした事を、フラッシュバックでどうしても思い出す。あの時は、免許なくても現地で250ccレンタルしたな・・・

『炎の舞』は、旧・日活で蔵原惟繕監督が、浅丘ルリ子・伊丹十三主演で撮った64年版『執炎』をリメークするものだ。

この作品は、映画ファンの間では、“絶対的名作”として有名で、浅丘ルリ子の出演100本目記念の映画で、この映画でさらに演技を開眼したルリ子が、蔵原監督に恋心を抱くに至った、という紹介文を読んだことがあった。

監督って、そういうもんなのかな、と憧れた・・・

目黒のホリ企画で、参考試写として全編見ることが出来たが、白黒画面の迫力が圧倒的で、この傑作をリメークするのかい、本気かい、そりゃ無理だろ、と、ひるむものがあった。

モモトモ映画は、殆どが旧作のリメイクで、この直前にサンフランシスコロケで撮られた大林宣彦監督『ふりむけば愛』だけがオリジナル。

映画ファン的には、またリメイクものに戻っちゃうのかよ、という不満もあった。

世間的には、山口百恵は「プレイバックPART2」を大ヒットさせた後で、ベストテンでは「絶体絶命」を歌っていた頃だ。

三浦友和とは、本当の恋人なのではないか?という疑惑・・というか、ウワサが広まっていた。恋人宣言は、この一年後くらいだ。

監督は、75年に東宝から『青い山脈』で久々に登場した新人監督で、河崎義祐さん。42歳。

この時までに『晩夏』『あいつと私』『若い人』『残照』と、5本撮っている。

どれも、爽やかな青春映画で、毒の無い監督、という印象。

ただ桜田淳子・小野寺昭の『若い人』は、結構スリリングだった。

教師を恋する禁断の想いを、桜田淳子がストレートに出していた。

その後、たのきん映画や、聖子ちゃん映画でヒットを飛ばし、“自家用車でビデオ投射の映画を、希望者のもとへデリバリーする”、という事を個人でやり始め、「映画出前します」という本を出している。

そう言えば『残照』の評判はかなり良かった。

『残照』を友和さんと一緒に見た百恵さんが、「こんどの映画は、この監督に撮ってもらいたい」と言った、というエピソードを見つけた。

当時は、全く知らない話で、今初めて知ったが・・・(たかがblogじゃないか)

那須さんが先に会っていて、

「東宝の監督はよぉ、ネクタイしてるんだよ」

と言った通り、お洒落なスーツで、ネクタイをし、ハットを被っていた。

我々からすると、いかにも「ミスター・東宝」という感じに見えた。

チーフは、田中組『人妻集団暴行〜』でもチーフをやった中川好久さんで、これが助監督最後の作品となり、翌年、三崎奈美主演『むちむちネオン街・わたしたべごろ』で監督デビューし、僕は、三崎奈美が可愛く撮れていて面白いと思ったが、批評家的には芳しくなかったのが原因か分からないが、中川さんの監督作はその一本だけで、プロデューサーに転身した。

ベテランのスタッフが、中川さんを称して冗談半分だろうが「監督にするのは勿体ない、助監督でいて欲しい」と言っていたのを聞いたことがある。

それくらい、現場処理は優秀で、スケジュール作りが難しい「ホリ企映画」には、欠かせない存在だったようだ。

セカンドが那須さん、サード白石さん、フォースが、僕なのか手塚昌明さんなのか、判然としない・・・いや、手塚さんだったろう。

手塚さんとは、22年後の2000年に『ゴジラ✖️メガギラス』をデビュー作で撮る手塚昌明さんであるが、日活とは関係が無く、フリーで、西川克己監督に師事していて、モモトモ映画のカチンコを打つようになり、今回は、西川さんから推薦され、就いていたのではないか。

僕は、まだシンクロのカチンコの経験が無いので、“序列最下位の象徴”であるカチンコは手塚さんが叩くが、実態は、序列最下位は金子、ということであったろうが、その辺は、どうでもいいから、二人で小道具を分担してやってよ、という感じであった。

カメラマンは名手・荻原憲治さん(『けんかえれじい』『八月の濡れた砂』など)

撮影は78年11/9~12/7までのうちの20日間。

0号完成は、12/13。

公開は、なんと、その3日後の12/16だ。

物語は、太平洋戦争が始まる以前、漁師の拓治(三浦友和)が山中の部落に迷い込み、そこは平家の落人を祖先とする部落で、能面を付けた舞を集って見るという密かな催事をやっていて、アゲハチョウの家紋がある家の娘・きよの(山口百恵)は、拓治に茶を入れ、月夜の山道を案内するところから恋が始まる。

・・・というクラシックな悲恋。

悲恋というのは、ネタバレしますが、いいですか。

見たい方は、この先読む前にアマゾンでレンタルで見れます。

僕も、これを書くために見直しました。

二人が結婚した後、拓治が戦争に取られて怪我して帰って来たのを、きよのが山小屋で必死に治したのに、また戦争に取られて、今度は戦死して、御百度参りで無事を祈って狂ったきよのが、覚醒したらその死を認識し、断崖に登って、海を見て飛び降りて死ぬ。

・・・身もフタも無い書き方でスイマセン。

そのくらい、百恵が友和を、好きで好きで死ぬほど好きで、本当に死んじゃうのを「文芸作品」というオブラートで包んで、格調高く見せる、という作品。

その「好き」には、嘘が無いので、胸に突き刺さる。

戦争の悲惨さも、改めて思い知る。

佐藤勝のスコアが、また、切なさをかきたてる。

ただ百恵、友和に共感出来なかったら、特に新しいことも無く、単調で、退屈な映画に感じるだろう。

でも、正月映画として公開して配収は9億円以上とあるから、現在にすれば興収18億で、大ヒットの部類だ。

アイドル映画としては、極めて地味な内容であったが・・・

「百恵ちゃんの舞が見れる」と言っても、能面付けての舞だし、花嫁姿とか、もんぺ姿だとか、和装のバリエーションで地味である。

三浦友和は、軍服姿が実にカッコいい。

現場は、百恵さんの入り時間が不定期で、終了が深夜になることもあったが、進行は淡々としており、焦って撮るような状況は無かった。

画を見れば、どのカットも、丁寧に撮られているように感じられ、落ち着いて見られる。

歌の仕事だけでなく、TVドラマでも主役を演じ、この頃は、「赤いシリーズ」が一段落しても、『人はそれをスキャンダルという』が重なっている時期だから、相当に忙しい。

もしかしたら、百恵さんにとっては、映画の現場が、一番リラックス出来る時間であったかも知れない。

監督は、スタッフ打合せで、

「人間的に行きましょう」

と、言った。

これは、この種の映画のスケジュールは、往々にして「非人間的」になりがち、という「常識」が蔓延しているので、そうならないようにしたい、という意味だ。

撮影期間中は、「諸準備」という名の休みもあったが、今回は、さすがに一度も映画館には行って無い。上の助監督が休まないから、用が無くても休めない。

手塚さんに言われた言葉をダイアリーに書き残してある。

「僕が言いたいのは、監督が帰るまで、助監督は帰れないんじゃないのか、ということなんだけど」と。

・・・つまり、これは、自分の用が終わったので、監督はまだいるけれど、金子は帰ろうとしたのを、手塚さんが止めた、という意味で・・・

その“助監督道”みたいなものは、分かっていたのだけれど、東宝の監督だから、合理的に考えるだろうからいいだろう・・・じゃなくて、これ一本で付き合いも終わるから構わないだろう、というサラリーマン的考え方をしていたのを、咎められた、ということなのであった(汗)。

目黒から帰るので、渋谷で映画でも見ようと思っていたのだろうな。

撮影に入る前の日曜日に、銀座並木座で『仁義なき戦い』1作2作の二本立てを見た後、丸の内東映で『赤穂城断絶』を見るという“深作欣二デー”を味わって、撮影オンリーの日々に突入したのであった・・・

11/8の6:30出発で、スタッフが多くてロケバスが満席なので、撮影部のハイエースに乗り込み、越中五箇山に向かい、17:00到着、その日は泊まるだけで、翌早朝から、結婚式の行列などを撮影。

合掌作りの家々の間を、行列が通る。花嫁・百恵は吹き替えだ。アップは、後日撮る。

電柱が、この時代として、こんなコンクリの現代的なのでいいのか?と思ったが、そこは割り切っていたのであろう。

その日の夜に、また出発して朝4時に撮影所に戻り、寮で仮眠して10時から衣装合わせ、というスタートであった。

確かに、あまり「人間的」では無いスケジュールだが、その夕方から、スタッフは、撮影所近くの鰻屋に集合して、鰻重を振る舞われた。

「うなぎ会」と呼ばれていて、ホリ企映画の時は、必ず、これがあるそうだ。

笹井プロデューサーが上座に付き、きつい撮影でも、高くて美味しい鰻をご馳走するから和気藹々とやってくれ、という会であろう。

以前から何本も就いているらしい装飾の高橋信ちゃんが、何か、盛んに冗談を言って、笹井さんはじめ、みんなを笑かしているが、僕にはさっぱり、何が面白いのか、分からない。

「ロマンポルノ撮影の時の殺伐とした雰囲気」と書くと全然違う、そうじゃない、「会社としての仕事としてやってる感」とでも言うか、「淡々とやりながら、頑張る時は頑張る日常感」とでも言うか、それとは違う「大家族的な雰囲気」が欲しかったのではないか、笹井プロデューサーは。

日活スタッフという「大家族」が百恵を迎える、というような・・・

照明が整い、撮影現場に現れた百恵さんは、80パーセントくらい「きよの」に成り切っていて、テスト(リハーサル)が始まると完全にこの世界に溶け込み、難しいセリフでも、殆どNGを出すこと無く、周りに何の緊張感を強いること無く、落ち着いて芝居してゆく。

むしろ、三浦友和の方に、カッコ良すぎて目がいってしまい、こっちが緊張するのを、彼は穏やかな雰囲気で和らげてくれた。

伊豆ロケだったか、控え場所に待機していた海軍服姿で凛々しい友和さんを「出番です」と呼びに行き、先を歩いて現場へ案内する時、ひと目見たい見物人たちが大勢集まっていて、後ろの友和さんを見てタメ息を漏らしているのが感じられる、決して僕を見ているわけではない当たり前だろと分かっていながら、見られているような自意識が過剰になって、石につまづいてしまい転びそうになると、ドッと笑いが出て、もの凄い恥ずかしく赤面・・・

テストのとき、「拓治」が「きよの」に言うセリフをもじって、友和さんが百恵さんのダイコン足をからかったことがあって、それで爆笑してしまう百恵さんの幸せそうな顔を見て、ホント、この二人仲いいわ、と思った。

3年前くらいに監督協会有志の平和集会の控室で、故・大林宣彦監督から直接聞いたことだが、『炎の舞』の直前に撮られた、サンフランシスコロケの『ふりむけば愛』では、撮影を早めに切り上げ、二人に恋人としての二日間自由に使える休日を、プレゼントした、とのことだった。

巨匠の粋なハカライ・・・出来ない芸当です。

とにかく、この時はアツアツだったわけである。

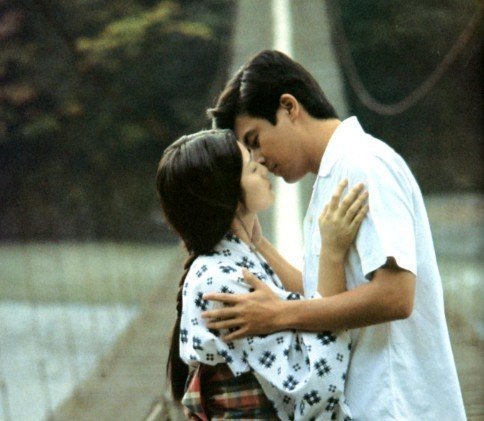

大井川鉄道の吊り橋ロケでは、千人の見物人が集まっていた。

みんな、鈴なりとなって、下の地面から、或いは、少し高台から、吊り橋を見上げている。

百恵、友和が走って来て、蒸気機関車がシュシュシュ、ドドドと真下を通って、蒸気に二人は包まれながら、キスをする。蒸気が散ってもキスは続いている。

何秒してるのか、いい加減にしろ、監督の「カット!」の声がスピーカーで響く。

照れるように二人は、微笑みながら体を離す。千人のタメ息が漏れる。

オイオイ、こりゃマジだぜ・・・と、誰もが思ったろう・・・

僕らは、滅多に直接、百恵さんに話しかけるような事も無かったが、話しても、拒絶されるようなことも無かったであろう。

ある日曜日、撮影所は休みだが、セット撮影は続いているという日の昼休み、僕は、白石さんと、他には誰の姿も無い食堂前でキャッチボールをしていた。

何故キャッチボールなんかしていたのか謎だが、労働者にとっては「昼休みと言えばキャッチボール」という「昭和の絵」だと、思いねえ・・・

僕は、運動はあまり得意では無いが、キャッチボールくらいは親父としていたし、大学でも友人としていたが、時々暴投するから、あんまり力を入れないように投げていて、ボールが何往復かしていた時、食堂とスタジオセンターの間の通路から、衣装を着た百恵さん・内藤マネージャー・メイク・衣装係の計4名が現れた。

スタセンで取材があって、衣装部へ戻る動線であったろうか・・・

目の端で「あ、百恵さんだ」と認識して、まさか、暴投して当たってはいけないと、一瞬思ったのなら、投げるべきでは無かったし、暴投したとしても、かなり離れているから、まさか当たるような位置関係では無いのにも拘らず、逆に意識したからであろう、百恵さんの方へ、ビュッと投げてしまったのだ。

何百回も回想して、書いたり喋ったりしているが、本当に、球筋は、一直線に百恵さんに向かっていったのである。しかも、百恵さんは、隣の人と喋っていてボールが接近していることには気づかない。

そして、僕が「あーっ!」と大声で叫んだ、と思う。

瞬間で顔をこちらに向けた百恵さんは、そのままだと顔の真正面に当たるはずのところ、50センチくらい手前で、首だけの動きで、ヒョイとボールを避けたのである。

球は、後ろに飛んでいった。

僕の意識も飛びそうになり、息を呑み、膝をガクガクさせながら、百恵さんの方へと走った。白石さんも、「大丈夫ですかっ」と近づき、僕が、近寄った時は、白石さんからは「金子ぉ」と言われ、内藤マネージャーの真剣に怖い顔に睨まれているのが分かった。

当たらないのが不思議なくらいの事態であり、百恵さんのプロ野球選手並みの敏捷さに救われた。

「すいませんッ!!」と頭を下げるしか無かったし、そして、更に、この場をどう繕ったらいいのか、言い訳も思い浮かばない馬鹿な状況が、数秒・・・重たーい空気の数秒間が続き、その閉塞状況を一気に打破するように、百恵さんが、

ひとこと「ワン!」

と、だけ、かわいい19歳の笑顔で仰ったのであった。まさに菩薩!無能助監督・金子は、このワン!に人生を救われたのであった。

その後、何十年もの間、もしあのままコリジョンコースで百恵さんの顔面にボールが当たっていたら・・・と何百回もシュミレーションしたものであるが・・・まあ、誰もが、想像する通りに事態は推移していったであったろう。

大スターの顔面を野球ボールが直撃ですよ、スピードガンで60kmくらいの加速度がついていて・・・恐ろしいよ・・・

それを全部分かって、百恵さんは「ワン!」と仰ったのであろう・・・ありがとうございます・・・と、涙・・・

他にも、木暮美千代さん、有島一郎さん、荒木道子さんら、昭和の名優さんたちと同一時間・空間を共有した、という財産がありながら、現場の思い出は、この一点に集中してしまっている。

きよのの妹役で、能勢慶子(後に大映TV「愛の嵐」で柴田恭兵に言う『マコトさん!!』というセリフが物真似されて笑われた)が、全くの初めてで、表情もガチガチでどうにも芝居が出来ず、本番を撮る時に、河崎監督が「スバラのラステス行きます」と言った、というのが記憶に残っている。

これは、ラストテストと言いながら実は本番で、新人俳優を緊張させないために言うのだ、と説明を受けた。

「スバラ」は「素晴らしい」から来ているらしい。

東宝の伝統なのであろうか、後にも先にも、この言葉は、ここだけでしか聞いていない。

それでも、能勢慶子の芝居は悲惨なものだった。

後に、祭り太鼓を叩いている姿がTVでレポートされて、実に生き生きした表情で、可愛らしいルックスでも、演技者には全く向いていなかったのだなあ、そういう人は実際にいるんだよなあ、と思ったものである。

打ち上げが銀座チボリである、百恵・友和さんも来るという、ていうか、俳優は、この二人だけで後はスタッフの、結構、こじんまりしたものであったが、僕は「絶体絶命」と、念のため「イミテーションゴールド」も練習して歌詞を入れておき、その為に買ったカラオケのカセットテープを持参した。

この時代、まだ「カラオケ」は一般的に使われている言葉ではなかく、歌謡曲は、オケと同時に歌われるのを見るのが常識的で、カラオケスナックというものも当然無かった。

それなのに、何故、“歌謡曲専門用語”の「カラオケ」というのを僕が良く知っていたかというと、高校2年の生徒会長の時に、FM東京で週一回土曜放送の「歌謡ベストテン」の「カラオケコーナー」から山本リンダの「どうにも止まらない」を友人に録音してもらい、文化祭の時に、教室でマイクで歌い踊った過去を持つ。

あれは、ヤケクソだったな・・・金子会長反対派上級生に対するヤケクソのデモンストレーションというか・・・単にバカ騒ぎしたかっただけだが・・

今回もヤケクソというのでは無いが、百恵さんに謝罪の意味で(謝罪になるわけも無いが)、どうにかして自分の存在をアピールしたかったのであろう。

突然、助監督が、カラオケを店に流して、今ヒット中の「絶体絶命」をフリ付きで歌ったらウケるだろう(ウケないで白けるだけだろうと今は分かるが)当時はそう計算して、カセットテープをいつ出そうかと機会を伺っていた。精神構造は、高校生の時と変わっていない。

しかし、河崎監督が、優秀スタッフに「賞」を出し始め・・河崎監督としても、初めての東宝外の撮影所での仕事で、日活スタッフ(金子以外)に支えてもらった感謝の気持ちを、打ち上げで形にして言いたい、という気持ちであったろう。

特機(移動車などを操作するパート)の落合さんが「最優秀スタッフ賞」を貰って、会場は盛り上がり、さすがに、ここで僕が歌う“場”は無いな、と思って、半歩大人になったかも。

落合さんは、森田芳光さんも愛した特機操作のセンスと、撮影の場の雰囲気を読んで、作りあげる叙勲ものの名人スタッフだ。

この映画でも、改めて見ると、イドーのタイミングと揺れなさ加減たるや、見事である。デジタルみたい・・・って、言ったら笑ってくれますか。

あ、森田さんで思い出したが、僕が山口百恵相手役募集に応募した話をしたら、森田さんは「俺は内藤洋子の相手役に応募したぜ」と、言っていた。

薬師丸ひろ子の相手役に応募した監督って、誰だったけな・・・聞いたんだが・・

・・・to be continued

(チャリンの方にはTVで一回きり放送の「阿久悠物語」での山口百恵を・・・)

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?