写真史の稀書・奇書・寄所(9)前編ー『芸術を学ぶもののための自然主義写真』初版

海外で調査をしていくなかで、イギリスでは何度か苦いおもいをしたことがある。あるときは最悪といっていい調査旅行だった。

パリ北駅からユーロスターに乗ってロンドンはセント・パンクラス駅にむかう。北駅1階(日本でいう2階)で出国すると、そのすぐ先にイギリスのイミグレーションがある(つまり、パリのユーロスターのホームはイギリス)。

入国管理官に「なんのための渡航か?」と聞かれる。「研究活動だ」ー「この渡航はあなたの金でいくのか、それとも別の誰かからの出資か?」ー「わたしの金で」ー「あなたは学生だ。このビザではアルバイトは禁止されている。どこから出ている渡航費用なのか」といった禅問答がつづく。

それ、本当に必要な質問なのか・・・。

ロンドンにつく。セント・パンクラス駅のマークス&スペンサー(デパート系のスーパー)で水を買い、袋はいるかと聞かれる。パリから降り立ったばかりなのでおもわず「Oui」と答えてしまったら、「Speak English」とまたもや手痛い洗礼を。

大英図書館でも、入館証の更新に「何を見る?なんのために?!」となかなかの威圧感。このときばかりは留学先がロンドンでなくパリでとよかったとおもう。だいたい、物価が高すぎて、一泊なのに列車代と宿泊費以外で100ユーロをポンドに両替しても足りない。テートの特別展の入場料28ポンドっていうのもなかなか。。。

それでも大英図書館で見たい本とはなんだったのかといえば、ピーター・ヘンリー・エマーソンの写真集『沼地の葉』(1895年)である。この本にいたるまでが、今回のテーマ。

エマーソンはキューバに生まれ、ケンブリッジ大学で医学を学んだが、そもそもは探検家になりたかったからで、外科学もその足しにでもなるだろうというくらいの気持ちだったらしい。

ニューヨーク近代美術館(MoMA)の初代写真部門チーフ・キュレーターで、いまも写真史の基礎資料のひとつとされている『The History of Photography』(初版1949年)の著者・ボーモント・ニューホールの妻でやはり写真史家のナンシー・ニューホールの主著『P. H. Emerson: Fight for Photography as a Fine Art』という書名が端的に示すように、エマーソンは"Photography as Art"、すなわち芸術としての写真をかかげたピクトリアリズムを成立に導くきっかけをつくった写真家である。

エマーソンの作品については、昨年のテートの展覧会がよかったので、リンクを張っておこう。

ある意味で、ピクトリアリズムをずっと研究していた僕がエマーソンに興味をおぼえるのは当然の流れだったといえる。ただ、日本ではエマーソンの個別研究は盛んであるとはいえないし、なにより作品や資料を所蔵している機関もほとんどない。

そんななか、オルセー美術館で2010年に開催された〈P.H.Emerson: Photography is "Not Art"〉展でかなり網羅的にエマーソンの作品を見られたのが、このロンドンへの調査旅行のきっかけだった。

ロンドンのはなしはまたあとで触れることにして、写真史にはなしをもどそう。

このころ、「写真も芸術だ」ということを"証明"するためにイギリスの写真界がむかっていたのが、伝統的な絵画の主題、キアロスクーロ(明暗表現)、構図、あるいは大きさなどを写真でも表現できることを示し、絵画と同じことができる、ゆえに写真も芸術だという弁証法的な表現だった。このあたりの表現にかんしては、ナショナル・ポートレート・ギャラリーの〈ヴィクトリア朝の巨人たち〉展がとてもいい展覧会だったのであげておく。

その端緒といわれるのがオスカー・グスタフ・レイランダーの《人生二つの途》(1857年)で、それに触発されて写真をはじめたレミントン出身のヘンリー・ピーチ・ロビンソンは、1880年代にはいわゆる絵画主義写真の大家とされていた。一方、かなり単純化していえば、「それはどこまでいっても絵画の価値体系で、写真は絵画の後追いをしなくても、写真にしかない独自の芸術性、写真にしか表現できないものがあるはずだ」と反論したのがエマーソンだった。

1885年ころから写真をはじめ、あとで詳しくみていくけれど、10年ばかりの写真家人生のすべてはイギリス南東部の汽水地帯ノーフォーク・ブローズに暮らす人々の生活の記録を主題として、写真を芸術に昇華させることだった。1886年にはエマーソンの写真と、詩人で画家のT. F. グッドールの文章を添えた『ノーフォーク・ブローズの生活と風景』と題した初の写真集を刊行、さらに、その理論は1889年に今回紹介する『芸術を学ぶもののための自然主義写真』にまとめられる。(*今回は前提論がかなり長くなってしまって、これでもだいぶ端折っているのだけど、きちんと知りたい方は『写真の物語』を読んでみてください。)

ここまで説明すれば、エマーソンが写真史の重要人物だというのは伝わるだろうけれど、じゃあだれがその写真史の道筋をつくったのか? ニューホール夫妻である。

ボーモント・ニューホールはMoMAで1937年に〈写真 1839-1937年〉展を開催し、それをもとに1949年には先にふれた『写真の歴史』にまとめあげる。以降、4回改版されて1982年版が決定版となっている。この改訂の過程は『絵画に焦がれた写真』で詳しく書いているが、その一番の目的は初版の扉に「アルフレッド・スティーグリッツへ」と書かれていることから明らかなように、スティーグリッツを「近代写真の父」として写真史に位置付けることにあった。

その過程で重要だったのがエマーソンにほかならない。なぜなら、当時ドイツ留学中のスティーグリッツを見出し、写真芸術の道へといざなったのがエマーソンだったからである。そこまでいうと、ナンシー・ニューホールがエマーソンを研究したのはなんと夫想いなのだろうか、なんておもってしまう。

実際、『写真の歴史』完成版と目される第5版ではエマーソンにかんする記述がかなり厚くなっている。そこから2年後、いま「世界でもっとも読まれている写真史の概説書」といわれるナオミ・ローゼンブラムの『世界の写真史(A World History of Photography)』がボーモントの理論を全面的に引き継ぐかたちで世に出る。この大局の流れが、写真史のなかでのエマーソンの評価と重要性を固めたのだ。

ここでようやく『芸術を学ぶもののための自然主義写真』に登場してもらおう。全3版出ていて、初版は1889年。第2版は1890年、第3版が1899年。出版社は、初版が前回も登場のサンプソン・ロウ=マーストン=サール&リヴィントン。以降の版は複数の出版社から出ていて、第2版はサンプソン・ロウとニューヨークのE&F・スポン、第3版は同じくニューヨークのアンソニー&スコヴィルとロンドンのダウバーン&ワードを確認しているが、ほかの版元もあるかもしれない。

初版は例によってイギリスの典型的な造本。ニスを染み込ませたカンヴァス素材のハードカバーで、表紙にはなにも装飾はない。エマーソンの本や写真集のなかでももっとも地味なものといっていい。背には書名などが書いてある程度。

(左):オリジナルの表紙 (中):背には書名と著者、出版社だけ (右):奥付け

はっきり言って、バリカタ。あとで説明するように難解な理論を持ち出してあたらしい論理体系を作ろうとしているのに、この厚さ、そっけない造本。誰が読むんだよといわんばかりのお堅さ。ちなみに、後編ではもっとエマーソンの本の書影を出すつもりだけど、それと比較してもらえればよくわかると思う。

注目したいのは初版と第3版。なぜかというのは、エマーソンの写歴を追っていくとおのずと見えてくる。なので、まずは本書の理論の特徴をいくつか紹介しよう。

ポイントはおおきく2つある。ひとつめは、同時期に新印象派の画家たちも参考にしたドイツの生理学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツの理論に基づいた高度な光学理論を提唱していること。しかし、この理論は当時から難解だと思われていたようである。

ちょっと実験をしてみよう。この画面から目を離して、すこし遠くを一点みつめてほしい。2メートルくらいで十分。すると、じっとみている視界の中心以外は、意外とぼやけていることに気がつくはずだ。エマーソンはこの周辺視界のことを「ラフなスケッチのようだ」といっている。

では、いま見つめていた視界とだいたい同じ範囲をスマホのカメラでいいので写真に撮ってみよう。すると、「ラフなスケッチ」のような肉眼の視覚効果はどこにいったのだろうか? この肉眼と写真の視覚の決定的違いこそが、エマーソンの注目したポイントだった。当時の写真用レンズは開放でもf.10前後のものが大半だったし、風景は広角レンズで撮る習慣があったので、画面全体にピントが合ってしまい、いわゆるボケも「ラフなスケッチ」のような効果も消え去っている。

そこで、ばっちりピントを合わせてからすこしだけピントを甘くする(ごく雑ないいかたをすればピンボケにする)ことで、写真の視覚を肉眼視に近づけられるという理論をうちだす。エマーソンはこれを「ディファレンシャル・フォーカシング(差異化焦点)」と名づけた。

よく、大学院のゼミでエマーソンのオリジナルのプリントを見ながら「おまえ、ディファレンシャル・フォーカシングの効果わかるか?」などと先生に聞かれたりしたが、何度どの先生と話し合っても、正直よくわからん(笑)

そしてふたつめ。それは、エマーソンのかなり独特な美術史の解釈にある。なぜ自分の理論を「自然主義写真」と名付けたのかについてエマーソンが述べた部分にすべてが集約されている。初版の第1章での定義によれば、「わたしたちにとって「印象主義」は自然主義と同じ意味である。ただし、「印象主義」ということばは、芸術家にあまりにもおおくの自由を許してしまう〔……〕それゆえ、わたしたちは「自然主義」という用語の方をとる」という。

いやいやいや。じゃあミレーもコローもテオドール・ルソーもジョン・コンスタブルも印象派っすか? という話になる。その前提ありきで、エマーソンはロンドン・ナショナル・ギャラリーに行ってコンスタブルの絵画をよく研究してお手本にしなさいというようなこともいっている。

この乱暴な解釈は、とうぜんプライドを傷つけられたロビンソンの格好の反撃材料になる。そしてエマーソン、あっけなくロビンソンに負けて(というより、エマーソンにはこの段階で賛同者が集うことがなかった)退散。1891年に『自然主義写真の死』というリーフレットを出版してあっけなく自然主義写真は終焉を迎える。

この『自然主義写真の死』を読むと、ポイントは写真は芸術表現のためのメディウムのなかでもっとも自由がきかないと結論せざるを得ないと述べている点につきる。その理由は、写真の露光時間(例えばフィルムなどの感光体に光をあてる時間=シャッターを切っている時間)と濃度の関係が正比例しないことを理由に挙げている。

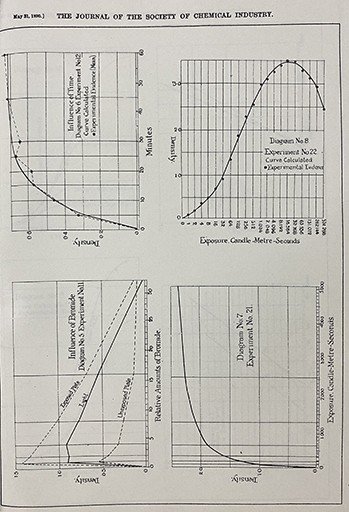

これは、前年の1890年にスイスの科学者ハーターとドリフィールドのコンビが発表した、いわゆるセンシトメトリーと呼ばれる、感光材料の露光量と濃度の関係を示した研究結果のことだ。たとえば印画紙やフィルムに1秒光をあてた時に得られる濃度を1だとしよう。2秒当てたら2、3秒当てたら3・・・というような正比例の関係では、残念ながらない。実際は、その結果は特性曲線とよばれるS時を描く不規則なものになる。それがコントロールできないものだと悟ったのが、"もっとも自由のきかないメディウム認定"の理由の一つのようだ。

ハーターとドリフィールドの実験を発表した論文に掲載されたセンシトメトリーのグラフの一部(『化学産業学会誌』1890年5月31日号)

ほんとうはロビンソンに正論突っ込まれたからじゃないのか。僕がこう思うにはいくつか理由がある。ひとつには、そこまで真剣に写真を愛し、写真芸術の成立を信じ、まして医学までおさめるようなキレ物なら、センシトメトリーの特性を理解しながら写真と向き合うことは困難をともなうにしても不可能なことではなかったはずだからという直感的な推察だ。

なのにエマーソンはとっとと自然主義写真をみずから「殺して」しまう。ニューホール=ローゼンブラム路線とそれを参照して書かれた写真史では、たいがいは『自然主義写真の死』でエマーソンのかんする記述は終わる。これでは写真家エマーソン自体が終わったように映ってしまわないだろうか。「自然主義写真の死」ということばにはそれくらいの強さがある。ところが、実際は写真はぜんぜんやめていなくて、むしろその後の方がいい写真を撮っていたりする。自然主義写真をみずから殺すのは、むしろロビンソンとの泥沼の論争の足切りだと考えるほうが適切なように思えるのである。

だが、1899年に第3版が出ていることからもわかるように、実際は「自然主義写真」自体も正確には息絶えているわけではない。新たに書き加えられた部分はほとんど従来の自然主義写真との理論の一貫性はないけれど、それでも自分なりには"ある"究極の境地へ向かっていたのである。

(後編につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?