写真史の稀書・奇書・寄所(3)ーシャンフルーリの『Les bons contes font les bons amis』

写真に撮られると魂が抜ける。親指が腫れる。三人で写るとまんなかの人が死ぬ。影が薄くなる。どれも写真にまつわる有名な迷信だ。僕は、これらのほとんどは写真技術から読み解けるとかんがえている。

しかし、こうした迷信、我が国だけではない。たとえば中国では鏡に映った姿を撮ってはいけない、妊婦を撮ってはいけないという迷信もあったようだ。どれも「魂が抜ける」に通ずる気配がある。いったい、いつからこんな迷信がいわれるようになったのか。僕がいまぱっと思い出せるものでいちばん古いのが、ペリー艦隊来航時の平尾魯遷の著述。平尾は箱館(函館)でペリー艦隊の随員写真家による撮影を目にして、「此鏡にうつさるゝものは命みじかしと云もあり」『箱館夷人談』(1855年)と記している。

こんかい紹介したいのは、この迷信をめぐるおとぎ話「ダゲレオタイプの伝説」を収録したジュール・シャンフルーリの『Les bons contes font les bons amis』(1863年)だ。少し訳しにくいが、「いいおとぎ話はいい友達をつくる」といった感じだろうか。

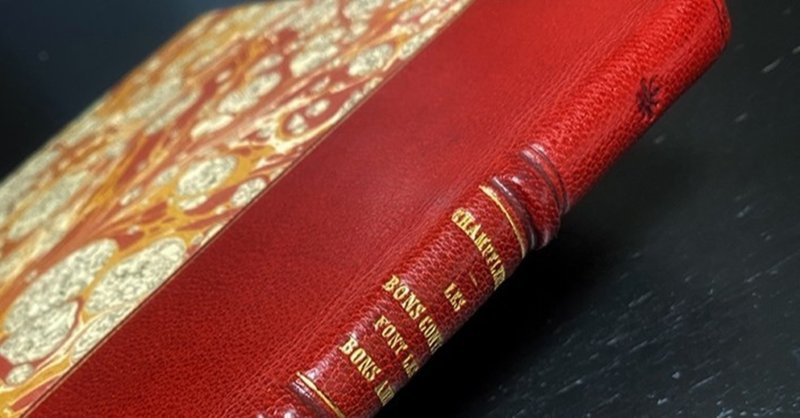

この本、僕がもっている本の中でもとびきり美しい。いつ装丁された状態のものなのかさだかではないが、70ページたらずの本にしてはかなりのドレスをまとっている。パリのリュクサンブール公園近くの古書店で買ったものだ。この界隈といえば、ソルボンヌや世界中の秀才が集う国立鉱山学校、コレージュ・ド・フランスが近い、いわゆる「カルチェ・ラタン」呼ばれる歴史的文教地区である。けっこう敷居の高い古書店も多い。そのため、第一級の、鼻をツンとすましたような古書が集まる。もはや古本などではなく、美術品の域だ。

じつは、この本自体は自分のウィッシュリストにいたものではなく、たまたま知っていたシャンフルーリの名が目にとまってみせてもらったら、あらまぁ・・・といった具合だった。

シャンフルーリ (1821-1889)は、フランスの小説家・美術批評家であるとして知られ、1840 年代にはさまざまなジャンルの記事を書き散らしながら幻想的な小説も書き、1850 年代には美術、文学におけるレアリスム運動の中心的人物となっていく。その後、60年代になるとエピナール(民衆版画)をはじめとする民衆芸術の蒐集家・研究家として知られていった。当時の僕が知っていたのは50〜60年代の活動で、あのシャンフルーリがなぜにこんな童話集を? とおもったものだが、40年代の活動を知れば納得である。

さて、この『Les bons contes font les bons amis』の最後に収録されているのが「ダゲレオタイプの伝説」という話しだ。短い話だけれど10ページあるので、要約して紹介したい。

南フランスで髪結い職人をしていた青年カルカソンヌ(カルカソンヌは南仏の田舎の都市名でもある)が名声を求めてパリに上京し、ダゲレオタイプ写真館を開きました。その評判を聞きつけて写真館を訪れたのは、田舎紳士のバランダール。「すばらしい肖像を仕上げてさしあげましょう。だれもあなただなんておわかりになりませんよ」「しかし、わたしだってわからなかったら、ダゲレオタイプはなんの役に立つんです?」

(なにやら不気味なやりとりだ。)元髪結い職人のカルカソンヌは、手始めに田舎紳士の髪を整えるが、その合いの手のように挟まれる「動かないで」ということばが気になります。「少しくしをいれますよ、動かないで」「動かないで。ハサミを探しているんです、ちょきちょき、ほら、鏡を見てください、動かないで」ポーズをとらせて撮影をするもの、プレートは真っ黒でなにも判別できません。カルカソンヌは「あなたが動いたからですよ」と文句をいい、撮影を再開する。(*ダゲレオタイプは初期は数十分単位の露光が必要で、そのあいだ、モデルはずっとしていなければならなかった)

4回目の撮影で、バランダールはからだに異変を覚える。「やたらと鼻がムズムズして、搔きむしりたくてたまりません」一方でカルカソンヌはご満悦で、「こんどはうまくいきましたよ! 鼻を動かさなかったでしょう、だから鼻がうまく撮れたのですよ」

次の撮影では耳がかゆい。ダゲレオタイプの方はというと、まっくろな画面に平らな耳が浮かんでいます。9回目の撮影で、バランダールは右目がチクチクしたので左目を閉じました。すると、こんどは右目だけが写っています。そしてバランダールはかわいそうに、自分が縮んでいくように感じました。

(こんな感じで3時間が経過。下の写真では、目だけが写ったダゲレオタイプと、カメラに姿が吸い込まれていくバランダールが挿絵に描かれている)

「ほうら、やっとみごとな肖像ができましたよ、そっくりじゃないですか!」興奮するカルカソンヌに向かって、「見せてください」とおかしな声が話しかけます。「え?どこにいるんですか?」「ここですよ」「どこ?」「椅子の上ですよ」たしかに、声はさっきまでバランダールが座っていた椅子の上から聞こえます。でも、姿は見えません。

「わたしが見えないんですか?」と声はいう。50回も続けざまに撮影したせいで、モデルのバランダール氏の姿は少しづつ消えてしまい、ただ声だけが残ったのです。市民を一人消し去ってしまったことにあわてたカルカソンヌは、ダゲレオタイプの危険を思い知り、元の髪結い職人に戻りました。

姿が消え去ってしまったままのバランダールは、どこまでもカルカソンヌにつきまとい、「元の姿に戻してくれ」と言い寄ります。そのたびにカルカソンヌはこう叫ぶのでした。「動かないで!」。

どうも僕にはギリシャ神話の「ナルキッソスとエコー」の観念的なアナグラムのように感じられてならないが、レアリスムを経たシャンフルーリが書いたおとぎ話、写真に撮られると姿が見えるというのもまた生っぽいレアリテ(真実味)だったようにおもえてくる。

手前味噌だが、写真と迷信と写真技術の関係をめぐっては、拙著『写真の物語ーイメージ・メイキングの400年史』に詳しく書いているので、ご興味があれば繙いてみてみてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?