写真史の稀書・奇書・寄所(2)ー『Magasin pittoresque』1839年版合本

古書探しをしていてなにより歯がゆいのは、買えるシロモノではない値段の本に出会ってしまった時だ。

こんかい紹介する『マガザン・ピットーレスク』もそんな一冊である。同書は1833年から1938年まで、じつに1世紀以上年も刊行されていた総合文芸雑誌である(刊行周期は週刊→月刊→隔月刊となっていく)。日本でいうと博文館の『太陽』にちょっと似ているだろうか。

わりといろいろな本屋や蚤の市でみかけるおなじみの雑誌なのだが、1839年版はこの一冊しか出会ったことがない。1839年といえば、史上初の実用的写真術である「ダゲレオタイプ」が8月に公表された年だ。『マガザン・ピットーレスク』にも、47号(11月第3週の号と思われる)にダゲレオタイプが紹介されているというのはそれ以前から知っていた。

さて、僕自身のフランス留学の目的はパリ万博を通した19世紀後半の日本の写真受容だったのだが、同時に、初期写真史に関する資料を蒐集することもその一つだった。パリの外れに、膨大な知識をもったおばあさんが経営している小さい写真専門の古書店がある。このおばあさん、ヘタな研究者より知識をもっている方で、毎週のように遊びに行っていろいろお話したものだ。

ここにあったのが、なかなか状態のよい『マガザン・ピットーレスク』1839年版の合本である。しかし、当時の僕が買えるようなシロモノではない。実際、留学中は買えなかった。

以来ずっと忘れていたのだが、数年前パリに行った時になぜかそのことを思いだしてしまって、久しぶりにお店に顔を出す。老主人とも懐かしの再会で、ダメ元で『マガザン・ピットーレスク』はまだあるかと聞いたら、「えーとねえ、このへんに・・・」なんて感じなのだが、こちとら引き出された記憶はきっちり映像化されている。「5年前はそこの棚の一番上にあった」なんていったら、なんと、まだあった(!)

時が止まったように、挿してある棚も、本の美しさも(そして値段も)そのまんま。「ガリカ(フランス国立図書館の蔵書のデジタル閲覧システム)で見られるわよ」「知ってるけどよ、古本屋がそれを言っちゃあおしめえよ」みたいな押し問答のあげく、現金なら50ユーロ引いてあげると言われ、ついに購入。。。

この背だけ革の深緑色の表紙(ヘッダー写真参照)は版元で合本されたもので、デザインや素材をかえつつずっとこの判型、この色で合本されていてなかなか美しい。裏を返せば、それは装丁しなおされていないことを意味していて、180年前に装丁されたままのかたちというわけだ。こういう本を手にした時、自分は何代目の所有者なのかと思いを馳せる。1839年って、日本では12代将軍徳川家慶の時代である。

なんでこんなものを集めるのかというと、写真は世紀の大発明だったから。たとえば、僕はいつも学生に「タイムマシンが登場しましたってくらいすごいインパクトだ」と言っている。情報ソースも限られた時代だったので、世紀の大発明写真術の公表直前/直後の言説というのは、あまり正確さがなく、それがかえって当時の人々に写真がどのように伝えられていたかが知れておもしろいのである。

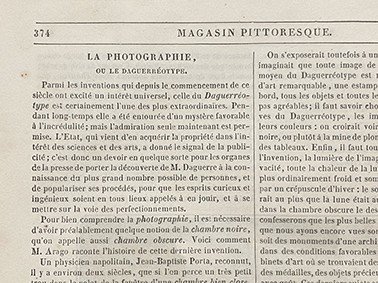

本書の記事はダゲレオタイプ公表から3か月も経っているので、わりとしっかりした情報に基づいていて(例えば、魔術のデッサンだとかそういうことは書かれていない)、図解入りでプロセスも紹介されている。とはいえ、表紙含め8ページたらずの週間誌(というより週間新聞)の3ページを占めているというのは驚きで、公表から3か月経てもまだその価値のある情報だったということを物語っている。

もうひとつ興味深いのは、記事タイトルが「Photographie, ou le Daguerréotype(写真術、またはダゲレオタイプ)」となっていることだ。「写真」という言葉はイギリスでは開発段階から散見されるが、このころのフランスでは圧倒的に「ダゲレオタイプ」と呼ばれることのほうがおおい。それを"発明者"ダゲールの名前に基づく「ダゲレオタイプ」でなく「写真」をあたまにもってくるというのは、ダゲールだけを発明者とするかのような名称に一石を投じているかのように感じるものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?