「手仕事」がそこにあった(「庵野秀明展」レビュー)

なぜ東京の次に巡回したのが、大分なのかは未だに謎だが、先日大分県立美術館で開かれた庵野秀明展を観てきた。

結論から言うと、二度もこの展覧会に赴いた。一つには、展示物が多すぎて夕方から閉館までの2時間弱では、とても最後まで全て観れなかったからだ。入口付近の挨拶文に「庵野のキャリアを、膨大な資料で紹介します」と説明があるが、展示数が1500点以上もある展覧会など、過去にまず行った試しがない。

もう一つには、展示物それぞれに強いて言えば、愛情を持ち合わせない私だが、この展覧会という一つのコンテンツを興味深く見ようと、一種の「遊び」を試みたかったからだ。

展覧会の「みどころ」は、アニメ、特撮、実写作品の映像作家である庵野に、影響を与えた創作物と庵野自身の創作活動を通しての追体験である。

展示は「過去・現在・未来」の三部構成で、

庵野秀明をつくったもの

庵野秀明がつくったもの

そして、これからつくるもの

という括りだ。さらに丁寧に章立てが、

第1章 原点、或いは呪縛

第2章 夢中、或いは我儘

第3章 挑戦、或いは逃避

第4章 憧憬、そして再生

第5章 感謝、そして報恩

と5つに分かれ、各章で展示の企画説明がパネルに記されている。

ゆえに、特撮やアニメなどのマニアやファン、オタクでなくても、展示物にどのような背景や文脈があるのか、ほぼ時系列にわかりやすく説明されている。そのため来場者のセグメントも、会社帰りのサラリーマンから親子連れ、カップルなど本当に様々だった。直筆のメモ書きからミニチュアセットに至るまで、皆思わず興味津々で目に焼き付け、撮影できるものにはしきりにスマホカメラのシャッターを切っていた。

私は一度目の鑑賞を時間切れで終え、あまりの情報量に頭がパンクしそうだったが、どうしても何か違和感が残った。

「なぜミシンは、あの位置に?」

入口に入り、まず目に入るのは、漫画家である妻の安野モヨコが描いた、庵野の肖像画だ。次に、仮面ライダーに扮した庵野青年の等身大パネルがある。そして、唐突になぜか足踏みミシンが展示されているのだ。

展示説明には、

洋裁業を営んでいた庵野の実家にあった。

人力で作動する複雑で精緻なメカニズムは、庵野少年がメカ好きになるきっかけのひとつとなった。

とある。つまり、庵野は幼い頃から機械に魅力を感じられる環境にあったという。

だがここで違和感を覚える原因は、ミシンは第1章に入る前に展示されたことにある。後に調べたところ、最初に東京の国立新美術館で開かれた際も同じであった。第1章は特撮模型と漫画、アニメ、映画などのコンテンツ群、第2章は庵野の少年期からの創作物の展示である。

庵野が幼少期に影響を受けたのならば、第2章に展示したほうが自然ではないか、と疑問に思った。

もう一度足を運んで、ふと気づいた。庵野が、ある特撮作品をモチーフに自主映画を撮った際の、小道具が展示されていた。

特筆すべき点は、庵野自ら登場する戦闘機のデザインだけでなく衣装までデザインしたことだ。

徹底して編集と演出にこだわる庵野だが、展示の見せ方にもその性格が現れていた。庵野と付き合いのある、株式会社カラーの三好寛と株式会社グラウンドワークスの神村靖宏が、庵野秀明展のトークショーでこんな裏話をした。

実は前述した展示の章立てだが、各章題の読点以降は、プレゼン後に庵野が読んで字の如く赤入れした、とのことだ。

他にも昨年3月に放映され話題となった、NHKのテレビ番組『プロフェッショナル仕事の流儀』は、庵野を密着取材した「ドキュメンタリー」ではなく、気づかぬうちに、庵野の「作品」の一つとなったように見える。

例えば、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のメインスタッフが、熱海の旅館に缶詰になり構想を練るシーン。庵野がインサートに使えるから、と取材クルーに暴風雨が吹き荒れる外の様子を撮るよう、しきりに促すのだ。なお撮影されたインサートは、きちんと放映された。

さらに、取材の進め方に気になる点がある、と庵野は番組チーフプロデューサーを呼び出して、作品が面白そうに見えてもらわなきゃ困る、と要望するほどに「演出」に注意を払う。

もし展示冒頭でミシンを置く意図があるのならば、それは一体何だろうか?

映像作品と直接結びつきが弱いミシンは、平面の布から立体の服飾を生み出す機械である。

また庵野は映画『シン・ゴジラ』以降で、モーションキャプチャー[1]をもとにプリヴィズ[2]を作ったり、最適なカメラアングルを探るためにミニチュアセットを制作するなど、立体から画面設計を行った。

ミシンの展示には、「2次元と3次元を往復する手仕事からコンテンツの面白さが生まれる」というメッセージが隠されているのではないだろうか。

展示物の大部分、または展覧会自体がアナログコンテンツだが、インターネットとスマホが手放せない今日、私達はデジタルコンテンツに触れるほうが多いだろう。

デジタルコンテンツは、完成物を劣化なく残せるのが最大の長所だ。一方で、制作過程の下書きや上書きなど、試行錯誤した跡はどう残るのだろうか?もちろん、ログとして編集履歴は残るだろうが、どのような検討や手数を踏んだのかは、生の情報として残りにくいのではないか。

庵野は密着取材中に「やっぱり頭の中で作ると、その人の脳の中にある世界で終わっちゃうんですよ(中略)肥大化したエゴに対するアンチテーゼかもしれない」とこぼした。デジタルのみ、2次元の中だけでは面白いものは生み出せない。頭だけでなく手を動かしつつ形作る、「手仕事」の比喩がミシンだ。冒頭に「編集」したのは必然だったのではないか。

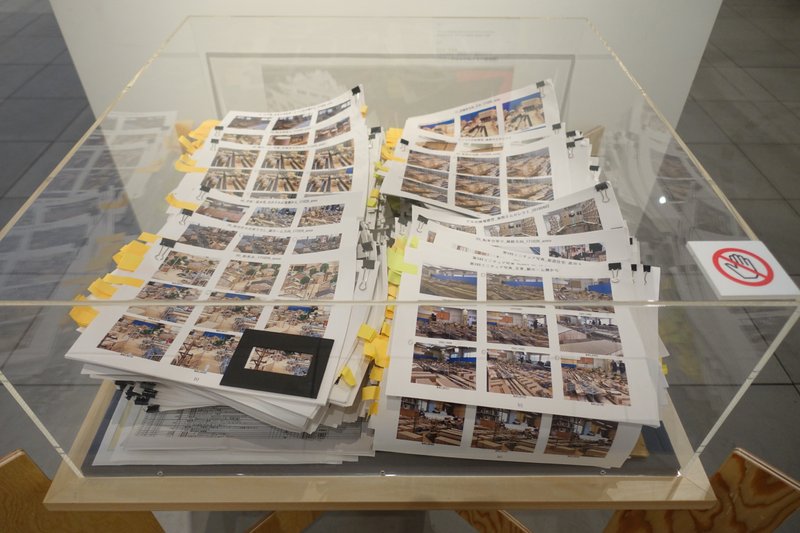

展覧会の最後には、アニメの絵コンテや原画、特撮のミニチュアなどの映像作品の制作過程で生まれる「中間制作物」を保存、アーカイブするといった、庵野が特技監督の樋口真嗣らと立ち上げた活動の記録が展示されている。

特撮映画で使用されたミニチュアや小道具類が、置き場や劣化の問題から廃棄されているとの背景から、過去にも彼らによって、展覧会「館長庵野秀明 特撮博物館 ミニチュアで見る昭和平成の技」が、スタジオジブリのプロデューサーである鈴木敏夫の協力を得て実現した。さらに単発の企画展で終わらず、彼らは2017年に特定非営利活動法人「アニメ特撮アーカイブ機構」を設立した。

法人設立にあたって、理事長に就任した庵野は「技術の革新と衰退が世の常とはいえ、失われつつある手描きアニメや特撮映像の職人的技術と宿っている魂を次世代に伝え、わずかでも残るものなら残していきたい」と、いちアニメと特撮ファンとして挨拶を寄せた。

庵野秀明展は、創造性あふれる映像文化の継承には、来場者が鑑賞した中間制作物や資料のアーカイブスが不可欠だ、という思いを伝える「物語」なのだ。

そして、その物語に実は隠されたメッセージがあるのではないか、と考えて楽しむ「遊び」もできる――そんな想像の余地こそが、庵野秀明展というコンテンツの真の醍醐味でもある。

[1]人などの動きを3次元データとして記録し、3DCGキャラクターの動きとして再現するシステム。

[2]予め簡易な形で映像をつくり視覚化すること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?