人生における「立地」の戦略

20世紀後半を代表する現代アーティストのアンディ・ウォーホルは、インタビュアーからの「アーティストとして成功するための秘訣は?」という質問に対して、次のように答えています。

しかるべき時に、しかるべき場所にいることだね。

このウォーホルの木で鼻を括ったような回答は、経営戦略論におけるポジショニング理論の本質をよく表していると思います。

アーティストと同様に、企業もまた同様に「しかるべき時に、しかるべき場所にいること」が重要だ、と考えるのがポジショニング理論です。

ポジショニング理論では「企業の成功はポジショニング=立地によって大きく左右される」と考えますが、これは「人生の経営戦略=ライフ・マネジメント・ストラテジー」においても同様に言えることです。

ポジショニング論における立地の概念は、店舗や本社の場所といった「物理的な立地」にとどまりません。

具体的には立地は

物理的な立地

業界および業界内の立地

アジェンダの立地

の三つの軸によって定義することができます。この記事では、まず一つ目の「物理的な立地」について考えてみましょう。

立地もパフォーマンスの軸

家から歩いて数分のところに「まあまあ美味しいパン屋」があるとします。そしてもう一見、こちらは歩いて30分のところに「とても美味しいパン屋」があるとします。

距離を考えなければ、当然のことながら「とても美味しいパン屋」で買いたいわけですが、忙しい時などは「まあまあ美味しいパン屋」で済ませてしまうこともあるでしょう。

これはつまり「パン屋の競争」においては「美味しさ」や「価格」と同様に「立地」もまた重要な要件になっているということです。

ところが、ここで「立地」が無意味化することが起きたらどうでしょう。

たとえば「とても美味しいパン屋」がウェブサイトを立ち上げて、選んだパンをその日の夕方までに届けてくれるというサービスを始めたとしたらどうでしょう。

おそらく「まあまあ美味しいパン屋」は非常に厳しい状況に追い込まれることになるでしょう。

リモートワークの浸透は「立地の無意味化」をもたらす

現在、世界中で進行しているリモートワークシフトはこれと同じことだと言えます。

何をいまさら・・・と思われる人もいるかもしれませんが、私に言わせれば、多くの人は、リモートワークの浸透がもたらす私たちの「生き方」「働き方」への影響の大きさを過小評価しています。

時代の変化というものは、誰も気づいていない時に動き出すからこそアドヴァンテージになるわけで、誰にでも見えるようになった時にはすでに手遅れだということを忘れてはなりません。

これはライフ・マネジメント・ストラテジーを考察していく上で鉄板の原則ですが、リモートワークの浸透についても同様のことが言えます。

さて、あらためて確認すれば、リモートワークとは、単純に言えば「住む場所」と「働く場所」が離れるということを意味します。リモートワークのもたらす「立地の戦略」への影響を一言で言い表すならば「立地の無意味化」と言えるでしょう。

この「立地の無意味化」が起きると、これまで物理的な立地によってアドヴァンテージを得ていた人や組織が、そのアドヴァンテージを失うことになります。

書店業界の崩壊は「立地の無意味化」による

このような指摘は抽象的でわかりにくいと思われるかもしれませんが、私たちの社会ではすでにさまざまな産業で「立地の無意味化」が発生しています。

たとえば「書店業界」などはその典型と言えるでしょう。

1990年代の後半には3万店あった書店は、現在、6千店まで減少しています。なぜ、このような急激な変化が起きているのか?

かつて家の近隣にあった書店は、まさに「家からの近さ」という立地によって品揃えの豊富な大型書店に対してアドバンテージを持っていたわけですが、Amazonのようなサービスが出てきたことで「立地の無意味化」が起きたことで、そのアドヴァンテージが失われてしまったのです。

現在、世界で進行しているリモートワークの浸透は、個人における「立地の無意味化」を引き起こしますから、書店業界で起きたのと同じような変化が個人の労働市場においても起きることになるでしょう。

立地の無意味化によって「全国大会化」が起きる

立地の無意味化が起きると、その労働市場はすべて「全国大会化」します。どういうことでしょうか?

一つの例示としてデザイナーという労働市場を考えてみましょう。

これまでであれば、仮に広島に拠点をもつ企業がなんらかのデザインを発注するとしたら、地元である広島のデザイン会社やデザイナーに発注することが多かったでしょう。

直接会って打ち合わせができる、人となりがよくわかるということが仕事をする上でのアドヴァンテージになったからです。

しかし、リモートワークの環境が整備されてしまうと、これまで、地元のデザイン会社やデザイナーが有していた「立地のアドヴァンテージ」は希薄化してしまいます。

すると、立地に関わらず「最も費用対効果の高いデザイナー」に発注したい、と考えるのが当然でしょう。

これはつまり、それまではさまざまな職種・領域で「県大会レベルでベスト8に入れれば食える」という労働市場だったのが、「全国大会でベスト8に入らないと食えない」という様相に変化するということ・・・つまり「労働市場の全国大会化」が起きているのです。

さらに言えば、いまはまだ日本語という言語の障壁によって守られている日本の労働市場も、やがては自動翻訳などのテクノロジーの進化と浸透によって参入障壁が低くなると、全国大会から世界大会へとその様相を変化させることになります。

これは「働き方」「生き方」の戦略、ライフ・マネジメント・ストラテジーを考える上で、決定的な影響を与えることになりますが、この点については記事をあらためて考察したいと思います。

立地とパフォーマンスの関数

さて、リモートワークの導入によって、労働市場の捉え方が変わるという指摘をしましたが、このような指摘に対しては、特にご年配の方から「いや、仕事というのはやはり人と会ってするものだ、リモートワークには限界がある」といった反論をいただくことがあります。

これはこれで一つのご意見かとは思いますが、立地とパフォーマンスの関係は連続的なもので、デジタルに「良い、悪い」「できる、できない」の評価を下すのは危険です。

実際にグラフで考えてみましょう。

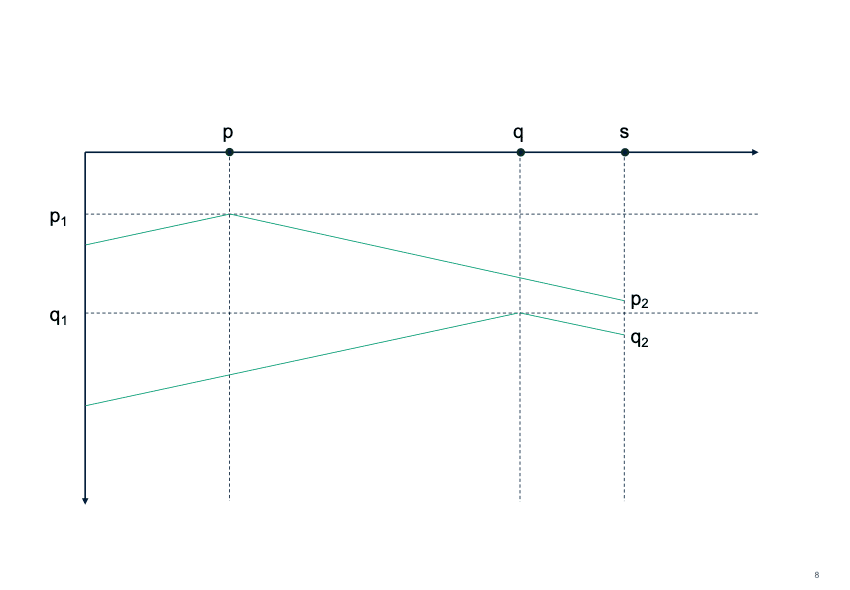

次の図は立地とパフォーマンスの関係を概念化したものです。縦軸はパフォーマンスを、横軸は立地を表しています。

立地sにある企業が、遠方のデザイナーpと近県のデザイナーqに仕事を発注するというケースを考えてみましょう。

pのピークパフォーマンスはp1、qのピークパフォーマンスはq1ですが、距離に応じてパフォーマンスは低下するため、立地sにある企業にとって、両者のパフォーマンスはp2とq2となり、ピークパフォーマンスとは逆転してqの方がpよりもパフォーマンスが高くなります。

ところが、リモートワークの環境が整備されると、距離が離れてもパフォーマンスがそれほど低下しない・・・つまりグラフの傾きが浅くなります。

そうすると、p2とq2のパフォーマンスは逆転し、これまで「距離が近いから」という理由で選ばれていたqを選択する理由がなくなります。

距離とパフォーマンスの関数は職種・業種によって変わる

当然ながら、リモートワークの導入による傾きの変化量は業種によって変わってきます。

これまでの調査・研究によると、金融・保険、情報技術、広告・マーケティング、デザイン・クリエイティブ、教育・トレーニング等、主に情報を商材として扱う仕事は、リモートワークによるパフォーマンスの低下が低いという結果が出ています[1]。

したがって、これらの職種では、地理的な市場の分断が解消することで、個人にとっての商圏が拡大し、市場の中で優位な立場にある人はさらに優位に、地理的分断によって保護されていた人は逆に劣位に置かれることになります。

ちなみに、コンサルティング会社のマッキンゼー&カンパニーは、コロナパンデミックの最中にある2020年、日本を含む世界中の労働市場におけるリモートワークの浸透をリサーチし、その結果を「Future of Remote Work」というレポートにまとめています。こちらですね。

このレポートの中に、職種別の「リモートワークになってしまう可能性」についての分析があります。

このグラフによると「金融・保険」「経営管理」「知的専門職」「ITと通信」といった領域におけるリモートワーク化の潜在的可能性が高いとされる一方で、農業・建設・飲食サービスでは低いとなっています。

つまり何が言いたいかというと、リモートワークの導入よって変化する「立地とパフォーマンス」の関数の傾きの変化量は、職種・業種によって大きく変わる、ということです。

立地によってコスト構造も変わる

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?