J1第24節 川崎フロンターレ対横浜Fマリノス データレビュー

一時トップチーム関係者で13名もの新型コロナウイルス陽性が確認されたため、リーグ浦和戦とルヴァン杯C大阪戦ではGKがベンチに3人入るなど厳しい状況が続いていた川崎。今節はホームで首位横浜Fマリノスと対戦する。ここで勝たないと優勝の可能性はほぼなくなるこの一戦だったが、多くのメンバーが復帰することができた。

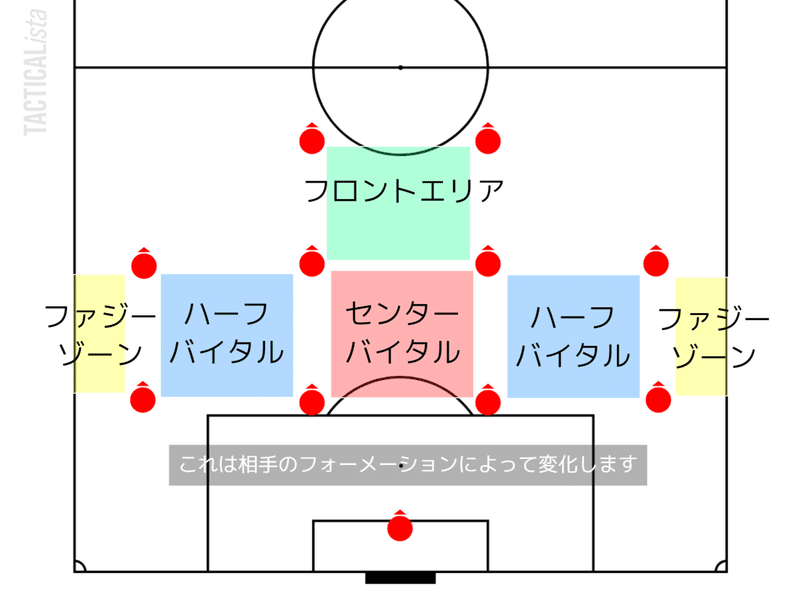

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.前半~ボール保持対決と思われたが~

前半のボール支配率は川崎の52%とほぼ同じ割合。ただEPPを見るとマリノスが25.7で川崎の13.3の約2倍となっている。さらにPPSもマリノスが39.2で川崎の53.5より低く、マリノスの方がボール保持において優勢だったことがわかる。相対的にマリノスの方が良い数字だったが、パスヒートマップを見ると裏と左ファジーゾーンに5本のパスが入っており最多。ライン間には合計で6本しかパスが入っておらず圧倒的にマリノスが効果的にボールを保持できたわけではない。

一方の川崎も右ファジーゾーンに5本のパスが入っているが、それ以外のエリアではあまりパスが入っておらず効果的にボールを回すことができなかった。

・やはりビルドアップが厳しい川崎

プレビューでも述べたように、川崎はそもそもマリノスに比べて強度の高いスカッドではない上にコンディションも良くない。となるとマリノスのハイトランジションな展開ではなく、よりボールを保持してなるべくマリノスがボールを触る時間と回数を減らしたい。この戦い方をするにはビルドアップが肝心となる。ビルドアップでボールを失うことが増えるとマリノスの思うつぼだからだ。しかし川崎を見ている方ならわかるように川崎のビルドアップは非常に脆い。川崎がどうボールを保持するかが注目ポイントだった。

川崎の433ビルドアップに対してマリノスはアンデルソンロペスと西村の2トップ気味でハイプレスをかける。西村が基本的にアンカーのシミッチを監視し、シミッチを切りながらCBにもプレスをかける。

これは6:25のシーン。川崎はアンカーのシミッチが使えない(パスヒートマップを見てもフロントエリアへのパス数は0)ため、マリノスのハイプレスから逃げるようにサイドにボールを回す。すると低い位置で幅を取ったSBにボールが来た時点で近くの選手は全て捕まっておりプレスにハマってしまう。

このようにサイドでハマってしまうシーンが12:00など多くあった。

またプレスがハマってしまったもう一つの要因がIHやWGのポジション取り(サポート)の遅さだ。この35分5秒のシーンではバックラインがプレスにハマらないために素早くパスを回すのだが、IHやWGのポジション取りが遅くボールを受けに行く選手がシミッチのみ。そのシミッチはマルコスジュニオールに捕まっているため、バックラインとしてはパスの出し所がなく最終的にジェジエウがタッチラインにクリアすることになってしまった。

このような問題は38分30秒など前半終了前に多くコンディション的に良くなかったからだろう。

・ロングボールを蹴るしかない川崎

このように川崎はビルドアップでボールを前進することができない。となると川崎はロングボールを前線へ蹴るしかなくなる(ロングボールは1試合平均で46.3本だが今節は78本)。このプロセスは今シーズンの川崎が多くの試合で見られるが、ショートパスに比べて繋がる可能性の低いロングボールを多用するとトランジションが増えてしまう。これは川崎が望まない展開だ。しかし今節のロングボールの使い方はこれまでと違い意図を持って自発的に蹴ってた。

狙いは二つあり一つ目は対角のWGへのフィードだ。この13分20秒や3分15秒などはシミッチへのフィードで、上図のシーンではシミッチのスピードを活かすことができ脇坂のシュートへ繋がった。そして得点シーンもこの対角へのフィードから。マリノスのハイプレスを受けたら対角のフィードという狙いがあったはずだ。今節は家長の出張がいつもより控えめだったが、それはこのフィードを受けるためだったかもしれない。

そして二つ目の狙いはダミアンへのロングボール。これはこれまでの川崎の試合でもあったが、そのセカンドボールを拾えるシーンがいつもより多かった。この4:45のようにダミアンに当てて脇坂が拾えるとベストだった。

ただ23分のようにダミアンがファールを貰えて助かったから良かったが、誰もセカンドボールを狙っていないシーンもありダミアン頼みではあった。

・川崎のハイプレスはハマらないがマリノスもミスが

川崎はミドルゾーンからプレッシャーをかける。その形はハイプレスと同じでWGがSBとCBの中間ポジションを取りプレスをかける。この形の弱点は昨シーズン後半あたりから相手チームはついてくるようになった。その弱点の一つはWG裏だ。

この6分45秒ではマリノスSBの永戸はハーフバイタルにポジショニングしている。しかし家長はSBの外切りの感覚でポジショニングしている。そのため喜田がフリーになってしまいチマを経由してプレスを回避されてしまった。

二つ目の弱点はダミアンの後ろであるフロントエリアだ。この28分5秒のようにダミアンがCBへプレッシャーをかけた場合に、マリノスのボランチがフリーになってしまうことが多かった。WG裏というのはこのハイプレスの構造上仕方がない問題ではあるが、この二つ目の弱点は単純に川崎のコミュニケーション不足によるもの。普通に考えればIHがダブルボランチを捕まえれば良いが、ここの連携が上手くとれていなかった。この問題はなかなか解決されておらずこれからも使われてしまいそうな弱点だ。

このようにハイプレスはあまりハマらなかったが10分40秒や13分50秒のようにマリノスがミスすることも多く、高い位置でボールを奪えるシーンはいくつかあった。

2.後半~安定した守備がもたらした勝利~

後半もボール支配率はほぼ同じ数字だったが、EPPを比較すると前半はマリノスが川崎の倍近かったが川崎が18.8でマリノスが17.8とほぼ同じ数字となった。またPPSは川崎が21.4でマリノスが41.6と川崎の方が低い数字で、川崎の方が少ないパス数でシュートを打つことができていた。マリノスは右ファジーゾーンへのパスが5本で最も多いが、これは途中出場の水沼へのパスがほとんど。しかし水沼に対して橘田がしっかり対応しプレーさせなかった。

後半になっても両チームの戦い方はあまり変わらなかったが、ボールロストが両チーム合計で118回から152回へ増加しパス成功率も80%を下回り、よりオープンな展開となった。

後半始めは両チームともハイプレスをかけて、それに対して上手くボールを繋ぐことができずボールが行きかう展開に。しかし60分頃からマリノスが川崎のハイプレスよりワンテンポ速くパスを回すようになり川崎は体力を消耗し始めた。これによりマリノスペースとなる。

そして64分に喜田の決定機。この攻撃の始まりはマリノスがハイプレスをかけて奪ったところから。ただこれ以降に決定機はなくマリノスは押し込むが攻撃に停滞感がでる。この時間帯川崎はハイプレスをやめてミドルゾーンにブロックを敷くようになった。今季の川崎は失点が増えているがその多くは喜田の決定機のようにハイプレスでボールを奪われてから。逆に言えば守備ブロックを崩されることは少ない。マリノスは攻撃が雑になり、もっと左右に揺さぶられると嫌だったが簡単に縦に入れたりと川崎にとっては守りやすい攻撃だった。

そして鬼木監督は442に変更し451でダミアン周辺でボールを回されてた問題を修正し、2トップにすることでカウンターやクロスへの人数を増やした。マリノスも徐々に消耗した結果川崎もある程度ボールを持てるようになり、クロスが増え(前半6本から後半13本)CKを獲得したりすることでシュートを増やした。マリノスペースの時間帯に決定機を作らせなかった守備ブロックがあったからこその勝利だ。

3.まとめ

プレビューや記事冒頭で述べたように川崎がマリノスとインテンシティで戦ったら負ける可能性が高いと考えていた。しかし蓋を開けてみるとスプリント数は川崎が上回り、地上戦も川崎が64勝でマリノスが47勝。空中戦は谷口・ジェジエウ・シミッチの合計で13/18回勝利。マリノスのクロスにしっかり対応していた。コンディションに差があったはずだがインテンシティの面で互角以上に戦うことができたと言えるだろう。60%以上のボール支配率でパス成功率85%以上が多いマリノスに対して彼らのやりたいことをさせなかった。

今シーズン通してのパフォーマンスはおそらくマリノスの方が断然上だろう。しかし王者としての意地を見せられたはずだ。未消化試合を勝利したとしてもまだ勝ち点差は2ある。自分たちは一試合一試合を勝っていくだけだ。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

4.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?