J1第2節 川崎フロンターレ対鹿島アントラーズ レビュー マンチェスターシティとリバプールが融合したフロンターレ

やっと再開した明治安田生命J1リーグ。練習試合の結果からとても楽しみにしていたこの一戦。個人的には久しぶりに学が出場して感動。試合内容が良ければ宮代の出場も見たかったところ。あとは試合終盤に鬼木監督から「ダミアンゴー!」とプレスの指示が出ていたのにダミアンが疲れていけなかったところはリモートマッチらしいなと笑ってしまった。

では早速review!

以前自分なりの新しい局面の定義についてnoteを書いたのですが、その定義で執筆していくと必ず皆さんには理解不能だと思うので普通に書いていこうと思います。興味がある人はその記事も読んでいただけたら幸いです。

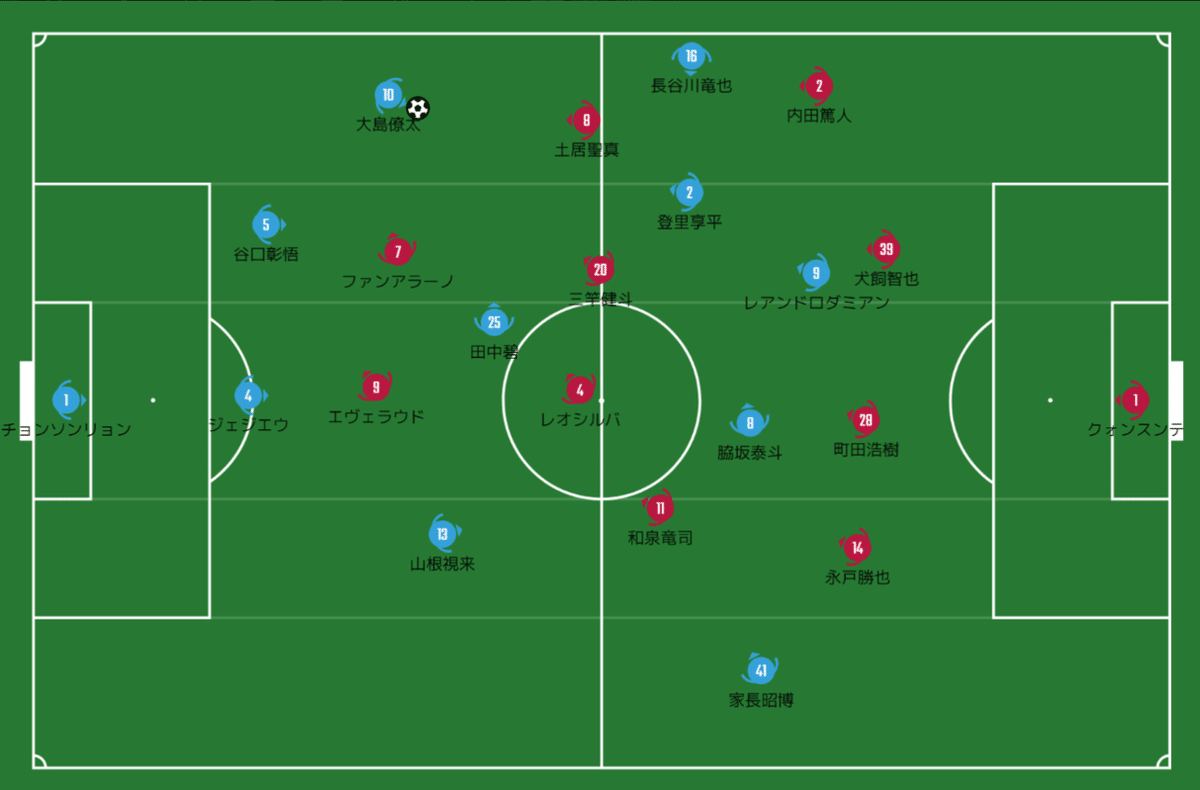

1.スタメン

スタメンはこちら。フロンターレは前節鳥栖戦と同じメンバー。

2.ビルドアップ

フロンターレは基本的にフォーメーションそのままでビルドアップを目指すが、形が変わることもたびたびあった。

大島が登里と谷口の間に降りていき(クロースロール)、登里がハーフスペースに移動。碧が鹿島のツートップとダブルボランチの間にポジショニング。そこにダミアンがパスワークに加わる。左サイドでのビルドアップが難しくなると、碧を経由して右サイドに展開。このようなビルドアップが多かった。下はそのビルドアップ時の図。

大島を下げて登里がハーフスペースにいることで、大島が後ろから組み立て長谷川にボールが渡ったときに登里が得意としているインナーラップでゴール前に侵入できる。

よくあるビルドアップとしてボールがある逆サイドのWGが中に絞りSBが幅をとるやり方があるが、この試合では逆サイドのWGが幅をとりSBがハーフレーンにポジショニング。いわゆる偽SBを左右で行っていた。偽SBといっても常に内側にポジショニングするのではなく、あくまでも逆サイドにボールがある時だけだ。

ただ、2点目のシーンは家長が中に絞っていた。おそらく脇坂が中央やや左にいたため、家長がバランスを保ちハーフレーンに移動したのだと思う。そこで家長だけが移動するのではなく、山根もバランスを保つためにサイドレーンにポジショニングしているところが素晴らしい。

こうして見てみると登里も山根も自分でドリブルしてハーフスペースに進んだり、内側にポジショニングしたりとマンチェスターシティのようだと思った。

3.ビルドアップの問題点

上記のようなビルドアップを行っていたフロンターレだが、見ていた皆さんは碧があまり良くないように思えたかもしれない。私が考えるに鹿島は碧のところを罠にしていた。普通守備チームはアンカーを使われないようにマンマーク気味で守ることが多いが、この試合鹿島は碧について曖昧な守備だった。そこでサイドチェンジするために碧にボールが渡ると鹿島のダブルボランチとツートップに挟まれてしまっていた。そこで上記のように大島が下がってゲームコントロールすることがあったのだと思う。

この黄色い四角形の中にボールが入ってくると鹿島の選手が激しくボールを奪いにきていた。碧自身としては上手くボールをもらい右サイドで山根が走り出してもボールを出さずに囲まれてしまう場面が複数回あった。給水タイムの後から碧は時々CB間に降りてプレーすることがあった。おそらくベンチの指示だと思う。

碧以外の問題点としてはダミアンが昨シーズンよりもパスワークに関わるようになったが、止める蹴るが他の選手に比べて上手くないためダミアンにボールが入っても無理に前を向いたり、他の選手とパスのタイミングが合わなかったりと上手く絡めていなかった。

あと全体的に言えることだが、選手間の距離が長いため強いパスのトラップが流れたり、パスがずれたりすることが多く見られた。攻撃はピッチを広く使うのがサッカーのセオリーだが、フロンターレの選手の技術があるならばもう少し選手間の距離を短くしてショートパスを繋ぎながら前進でも良いと思った。

4.ハイプレス

フロンターレのハイプレスの仕方はおそらく鳥栖戦と同じ形だった。「おそらく」というのもプレスのかけ方が微妙にずれていてミスなのか前節と違うのかがわからなかった。これからは前節と同じやり方という程で進めていく。

ハイプレスのかけ方はWGが鹿島のCBとSBのコースを消しながら寄せる。鹿島はツーボランチだがレオシルバがアンカーのような形で下がりめのポジションだったためダミアンがレオシルバへのパスコースを切る。

5.ハイプレスの問題点

このパスコースの切り方が甘いことが多かった。ダミアンがレオシルバへのパスコースを切れずにCBからレオシルバにパスが出ると脇坂が寄せに行った。このパターンは中央がもともとフロンターレの方が2対3の数的優位だからまだ良いのだが問題はWGが鹿島SBへのパスコースを切りきれないまま寄せに行った時だ。するとIHの二人が中央から出ていくことになる。こうなるとせっかくの中央での数的優位が崩れ、追いつくまでの間に鹿島SBに運ばれてしまう。IHが鹿島SBにハーフウェイラインあたりで追いつくと攻撃を遅らせてWGの下がりを待っていた。

このようなプレスの仕方はリバプールと同じ(SBに出された時の対応は別)だが、完成度が全く違う。鳥栖戦のフロンターレはWGの選手が鳥栖SBを何度も確認してポジションを微調整していたが、この試合はそこが徹底されていなかった。なので鹿島の永戸には9本ものクロスを与えてしまった。

6.まとめ

今回はビルドアップとハイプレスに焦点を当てて分析してみた。フロンターレ得意のサイドでトライアングルを流動的に形成し崩していくプレーが鳥栖戦に比べて少なかった。これが枠内シュート3本に終わった要因だと思う。ただこれは試合を重ねていく内に感覚が戻ってリズムがでてくると思うのでそこまで心配していない。今回最高に良かったのは撤退守備だと思う。コンパクトに541の布陣を敷きシュートをはじき返していた。これを続けていけば昨シーズンのような取りこぼしの試合は減ると思う。

最後に題名に触れるが、攻撃においてはマンチェスターシティ守備においてはリバプールと似たプレーをしていることからこのような題名にした。

今回の記事が面白かったら拡散お願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?