まち事業「7つのメソッド」徹底解説 その1 【小さく生んで大きく育てる、ピンホールマーケティング概論】

この連載企画では、まちづくり事業を推進する上で必要な7つのメソッドについて解説します。まちづくり事業を計画し、実践していく中では、経営的に注意しなくてはならないポイントが数多くあります。

注意すれば必ず成功するとまでは言いませんが、ただ逆に、これらに注意せずして成功することはありません。ここで解説するレベルの基礎的なポイントを無視して進めれば、すぐに補助金依存事業に転落し、地域を変えることよりも、自分たちの保身に走ることになってしまうでしょう。

というのも、これはかつて私自身も認知せずに幾度と無く失敗してきた背景があります。この程度を理解せずにやれば、失敗することについては、私の失敗をもって折り紙づきです。笑

さて、ということで、本題です。

この連載で解説する「7つのメソッド」リストは以下の内容です。昨年末に狂犬ツアーで解説するのに作って、先日は仙台市のリノベーションまちづくり事業のスタート前の方々にちょいとお話をしたのですが、文章にしていなかったので、ここでまとめ、順番に公開していきます。

◯2016.3.7.更新 続きを更新しました。

まち事業「7つのメソッド」徹底解説 2/7 【「逆算開発方程式」-確実に利益を残すためのプロセス管理-】

今回は(1)のピンホールマーケティング概論について解説します。以下目次です。

【目次】全部5300文字程度

1. 我々はトヨタではない

2.尖った企画要素が将来を決める

3.営業だけでなく、金融と向き合うことで最適化

4.実例 ONOMICHIU2

5.実例 OGAL BASE

6.まとめ

ピンホールマーケティングは地域事業開発における基本のき、となります。

マーケティングというと、単にプロモーションや商品開発に関する調査といった狭義に理解していたりしている方も未だいます。しかしマーケティングはより広義に、顧客はもとより事業に必要なステイクホルダーとのコミュニケーションを効果的に進め、協力な関係値を作って事業を成功に導くプロセスというるようになっています。

地域における事業を推進していく上では、伝統的なマーケティング手法を中心に展開しては失敗します。昨今、我々が推進する地域での事業はピンホールマーケティングと呼ぶモデルを採用しています。

といっても、ピンホールマーケティング自体が私自身の造語でもあるのですが、小泉進次郎さんがマーケティング関係の集まりで発言してくれたことでマーケティングの大家であるコトラーさんの耳にも入っている言葉です。笑

1. 我々はトヨタではない

このピンホールマーケティングの一つの特徴は、地域での事業は決して大企業のような展開を最初から行うことなどできない前提にたっています。自分たちの新規事業の顧客は最初から大きな市場全体から切り取った何十万もいるセグメントである必要はなく、あくまで100人〜200人ベースでもスタートできるものです。我々はトヨタではないのです。

というより、現実として、そうでなくてはなりません。なぜならば、我々はいきなり数千万人にアプローチし、数十万人のセグメントを囲い込めるようなトヨタのようなマーケティングコストを最初からかけることは不可能だからです。できもしないような方法を最初から採用していては、事業はすぐに失敗します。

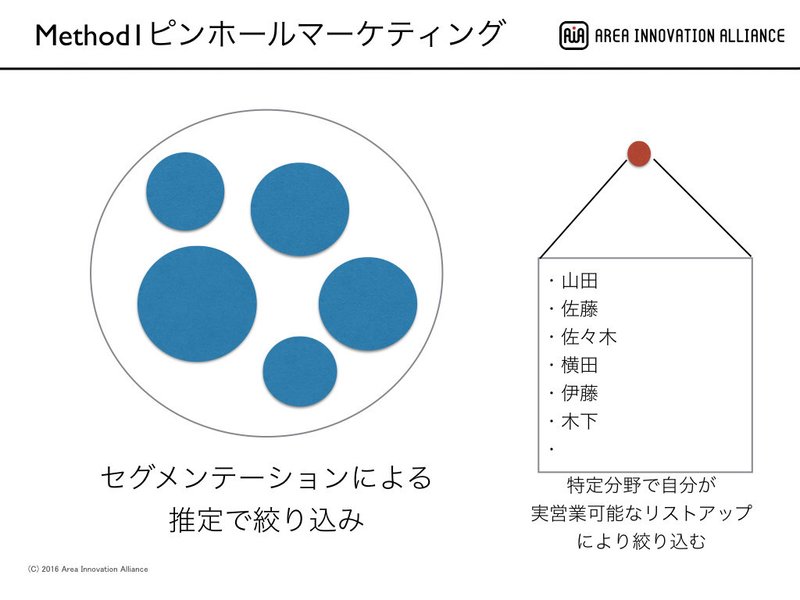

最初から100-200人規模で成立する事業規模から開始し、成長させていくという現実的展開を計画するわけです。その際に「地元に住む20代女性」といったような漠然とした設定は全く無意味になります。

代わりに、事業立ち上げメンバーが営業可能な100人-200人の明確なリストが必要になります。上の図のように、特定分野で自分が実営業可能なリストがどれだけあるか、が重要なのです。携帯電話を取り出して今すぐ電話して、立ち上げる事業の顧客になってくれる人が何人いるか、なのです。

この際に、「いや、商品をつくってからしか営業できない」「建物がたってからしかテナント営業はできない」というレベルのメンバーしかいない場合は極めて危険です。ピンホールマーケティングはその商品企画や商業施設企画などが市場によって受け入れられるかという点については、営業によって精査されるので、営業力がないメンバーで企画をたてるのは、市場と大幅に乖離し、失敗します。

過去事業での実績もなく、今アクセスできる顧客がいないのに、なぜに投資をしたら自動的に客が現れるのでしょうか。そんな奇跡はないのです。だから、メンバーで実際に営業可能なリストを作り上げること、これが全てのスタートになります。これがチームでアクセス可能なリアルな「市場」なのです。

例えば美容室をオープンするといっても、客は作ってからチラシまいて集めます、というのはダメという話です。まずは3人で店を開くならば、それぞれが100人固定的な指名客を持っていて、その上で300人の固定客をベースにして事業を構築する、という具合です。でなければ、独立して事業するのは、投資ではなく、投機です。

シェア店舗をオープンするという場合にも、物件に手を入れる前に、自分たちで尖ったコンセプトを決め、営業し、5店舗の入居を決められるか否か、が最初のハードルとして設定されるわけです。

ピンホールマーケティングでは、この時のコンセプトの「尖り」が肝になります。ここをしっかりしないと、単にスモールスタートで終わってしまいます。ピンホールマーケティングの醍醐味は、この時の尖りによって、将来的成長を左右するということです。

2.尖った企画要素が将来を決める

どこにでもあるリノベーション店舗などは今や新しくもなんともありません。コワーキングスペースも、シェアハウスなども同様です。その時に、どのようなマーケティング上のトンガリを作るか、が重要になります。

最初は最小ユニットです。その営業可能範囲でしっかりと地域内の小さいけれども、しっかりとした需要がある商品サーピスを提供します。

ピンホールマーケティングの競争優位性は、自分たちの持つ営業力に沿った尖ったコンセプトにすることで、他の競合があまり相手にしないような、下の図における緑の部分を対象とすることです。

この緑の部分は、いわゆるブルーオーシャン/レッドオーシャン論( 参考: 「ブルー・オーシャン戦略———競争のない世界を創造する」http://amzn.to/1nH8mwS )同様に、小さな、誰も相手にしないような尖った小さな市場はブルーオーシャンなのです。ピンホールはブルーオーシャン。

ピンホールとはいえ、ゼロでないわけです。

先にいったような100人とかいれば、それを基礎数として事業を始めていけるわけです。しかしこの尖った市場は、それぞれの商圏範囲であれば小さいわけですが、そのようなマニアックな市場は全国に点在しており、全国合計すれば、それなりの市場を形成する可能性が十分にあります。

ここで今重要なのは、地域内で強烈に支持してくれる緑の市場の人達が、インターネットなどを介して全国に繋がる同様の関心をもつコミュニティに発信をしてくれます。それによって火がつくことがあり、それらをむしろ効果的に活用することも必要になるわけです。単に顧客が顧客ではなく、むしろ支持者となり、伝道師となっていくわけです。これは尖った市場だからこそ、とても行い易い特性を持っています。ま、ダメだと逆効果も強いわけですが。笑

つまり、小さな始めて、大きく育てるためには、最初に単に小さな市場を狙えばいいって話でもなく、地域それぞれでは小さいものの、複数地域に分散するそれら市場にもアクセスして、地域に引き寄せることを可能にしなくてはなりません。

先のシェア店舗を作ろうとした際に、地域内のサイクリスト向けの店にしようというコンセプトがあるとします。自転車屋だけでなく、自転車向け部品を製造小売している個人の方、自転車を補完することも可能なストレージサービスとバーを併設することも考えられます。かなりの絞り込みです。重要なのは、仕掛けるチームがサイクリスト向けの営業が可能であることです。単に妄想するだけでなく、先に説明したように自分たちに営業しなくてはならない。

これらピンホール市場は元々、消費市場として確立されていないような場合も多くあります。そもそも小さすぎる集団のため、企業などが狙っていないからです。だからこそ、可能性があるのです。

3.営業だけでなく、金融と向き合うことで最適化

ピンホールマーケティングが、事業を最適化してくれるのは、2つの制約から行われます。勝手に自分の思いつきで投資を先にやってしまっては失敗の可能性が高くなります。だからこそ、先に営業可能なリストをつくり上げるべき、それは尖ったコンセプトで絞り込んで自分で営業可能なものでなくてはならない、というのがこれまで述べてきた説明です。これらを「営業制約」と呼びます。

営業ができないものは事業は無理という判断を行えます。だから、営業できるものにしなくてはならない。けど、かといって、一般的な集団では尖りがないため、ピンホールマーケティングにはならないわけです。

そして、ここまで達成された次は金融制約による最適化が求められます。

事業には当然資金が必要になります。とはいえ、営業制約を突破するプロセスで、明確なリストアップも行い、それら顧客との関係も築きはじめ、この顧客にむけたサービスを提供するのに必要な資金を調達するだけ、とも言えます。

金融制約は、100人の顧客にこのようなサービスを提供するのにいくらの資金がいる、ということを最適化します。500万を3年で返済するという話であれば融資が受けられるのか否か、などはその条件によりますが、そこで、無駄な経費は削ることができ、返済可能=持続可能な事業計画へと落とし込まれます。

ここで補助金依存などになると、無駄な金を最初から使う計画を作ってしまい、利益も出ないような事業に成り下がることもあります。

営業制約を超えて、その上で金融制約と向き合うと、ピンホールマーケティングは、ようやくまともな事業を作り上げるマーケティング方法のプロセスとなります。

4.実例1 ONOMICHI U2

それでは、そのようなケースをご紹介したいと思います。

一つが、広島県尾道市にある「ONOMICHI U2」( https://www.onomichi-u2.com/ )です。

今、しまなみ海道を自転車で渡りたいという極めて絞られたピンホールマーケットの人たちが、尾道に訪れるようになりました。これをテコにしてまちのリブランディングを目指しているのが、このONOMICHI U2です。

地元の40代の経営者たちが共同出資し、さらに広島銀行からの融資を受けて実行しています。活用施設は、県が所有しつかっていなかった港湾施設である倉庫です。第二倉庫だから、Unit2、略してU2なんですね。

中には、サイクリスト向けのコンセプトホテルである、HotelCycle、さらにベーカリーショップ、バー・レストランなどが集積しています。海外からのサイクリスト滞在者でも満足できる空間を実現。HotelCycleは高額の自転車を客室まで持って入れる構造になっています。

あくまで絞り込んだしまなみ海道で訪れる国内外の来訪者という市場。ここで実数を積み上げた営業制約のクリア、さらに広島銀行との金融制約のクリアによって、成立しています。

5.実例2 OGAL BASE

さらに岩手県紫波町にあるオガールベースも同様の施設です。オガールプロジェクトでは様々な施設が開発されていますが、こちらは完全民間施設として整備された事例。

その中核施設は「バレーボール練習専用体育館」です。バレーボールはサッカーや野球から比較すると1/10程度の市場規模。全国を見渡しても、練習専用体育館は極めて数が少ない、ピンホールマーケットなのです。

さらに、合宿施設まで併設された場所は、ほぼ東京のナショナルトレーニングセンターだけ。ということで、全国でも合宿ができるちゃんと国際仕様のバレーボール先週専用体育館という場所は稀有なのです。

とはいえ、本解説でしてきたように、このようなシナリオを組んでも営業できなければ意味がありません。本施設を経営する岡崎正信さんは、もともとバレーボールを続けてきて、指導者もやり、自身の実家の会社でもバレーボールチームをもって全国制覇をしたりしている、その分野に人脈を多く持つ人物。この人物が本事業を構想し、営業制約を突破したからこそできたものです。

さらに金融制約の突破は、東北銀行によってクリア。かなり厳しい条件であるものの、それを突破するために、バレーボール練習専用体育館、ビジネスホテル(週末は合宿需要で取り込み)、テナントの3つの要素を組み合わせて、金利支払い条件、元本返済条件を突破しています。

結果として、地元からはオガールアカデミーというバレーボール教室などによって200名近くの利用者も集まり、東北地域の県選抜などの練習施設として使われています。さらには、東レなどのトップチームの練習施設としても使われるなどまさにピンホールマーケティングの展開のモデルとなるような発展を遂げています。

ピンホールは小さく生んで、大きく育てられるということがよく分かります。

6.まとめ

今回解説してきたピンホールマーケティングは、地域で事業を始めていく上で、着実なスタート、堅実な成長を果たす上では極めて有効な手立てとなります。

よくわからない調査会社に市場調査させたり、サウンディングなどと称して先行者にヒアリングしても、それは「自分たちにできる」ことではなかったりします。

自分たちにできる実リストを作り、それをもとに事業を構築して発展させる。その時に単に小さくやって終わりにならないためには、ピンホールマーケットの捉え方が極めて重要になるわけです。そして、営業制約の突破は最初に集まる、メンバーの力量に依存します。これは事業の必然です。同じ環境、同じ条件でも、メンバーの力量によって結果は変わります。

ということで、まち事業を始め、まちを変えていくだけの力につなげていくためには、このピンホールマーケティングの徹底が重要になります。

皆さんで狙えるピンホールマーケットは何ですか?

ぜひ考えてみてください。

次回は「逆算開発方程式」について解説します。これも縮小時代においては鉄則となる方法論です。

◯2016.3.7.更新 続きを更新しました。

まち事業「7つのメソッド」徹底解説 2/7 【「逆算開発方程式」-確実に利益を残すためのプロセス管理-】

7つのメソッド、3/7 近日更新予定

ここから先は

サポートいただければ、さらに地域での取り組みを加速させ、各地の情報をアップできるようになります! よろしくお願いいたします。