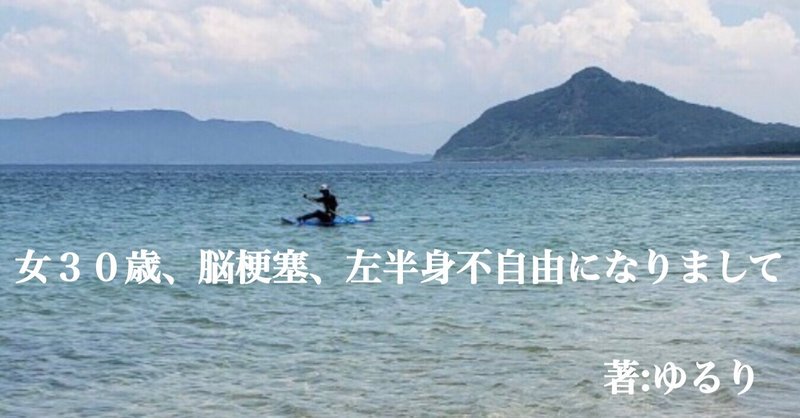

脳梗塞で半身不自由になってウィンドサーフィンをはじめるまで

あなたは突然半身不自由になったらどうしますか?

2014年、30歳の時、脳梗塞で半身の自由を失った女が一年後ウィンドサーフィンをはじめるまでの実話。

猛烈な吐き気に襲われ突然身体を動かせなくなり倒れた女は、最初に運ばれた病院で血液検査と吐き気止めの投与のみで無理やり帰宅させられた。

帰宅後吐き気に襲われ続け最後は血を吐いた。この時、倒れた時から何時間も経過していた。

別の病院へ運ばれ、脳梗塞と診断され、処置を受けるも、左半身の自由は失っていた。

「すぐに良くなる」と思っていたが、そうはならなかった。

身体的にも精神的にもショックは大きく、何度も「死にたい」と思ったが、一年後の夏に半身不自由ながらウィンドサーフィンをはじめた。

1章 倒れる

1-1 倒れる

ある日突然脳梗塞になるなんてことを、あなたは想像できますか?

それまで健康だった自分の身体が不自由な身体になることを想像できますか?

私は想像なんてしたこともありませんでした。

でも現実にそれは私の身に起きました。

ある日突然。

私が30歳のとき。

2014年3月28日。

その日の夜は「お花見」という名の職場の飲み会だった。

「お花見」という名のその飲み会はいわゆる桜の木の下で缶ビール片手に持ちあった料理をつまむような飲み会ではなく、居酒屋での飲み会だった。なので、私は桜並木の中を歩いて居酒屋に向かっていた。

空がオレンジ色に染まる夕暮れ時で、西の空に目をやるとまだ沈まない太陽の光が眩しかった。

生暖かい風が吹いていて、夕日でオレンジ色に映る桜の花びらがそこら中でふわふわと宙を舞い、私の髪はさらさらと揺れていた。

飲み会の開始時刻は18時だった。

参加者のうちの一人が遅れているという連絡を幹事が受け、残り全員が集合したところで乾杯をすることになった。

私はビールは苦手なのでハイボールを注文した。私の隣に座っていた女性はお酒を飲めないのでソフトドリンクを注文し、他の人たちはみんな生ビールを注文していた。

ドリンクが全てテーブルに運ばれて乾杯をし、コース料理が次々に運ばれてきた。参加者は各々自分の席の周りの人間とあれやこれや喋っていた。

遅れると連絡のあった人もいつの間にか到着していていつの間にか座ってビールを飲んでいた。

19時過ぎだっただろうか。

お酒を1、2杯飲んだくらいの時だった。

頭の中で「プチっ」と音がしたかと思うと、突然目の前が回り始めた。

目の前の人間や壁や天井が、ぐる~っと回っていた。

そして気が付くと身体の左側が動かせなかった。

何がどうなっているのか全くわからなかったが、直感的に「迷惑をかける」と思った。

この時、自分ではわからなかったが、呂律が回っていなかったらしい。周りの人たちは、「もう酔っ払ったの?呂律が回ってないよ」と笑っていた。

そして、隣に座っていた女性が私の異変に気付き少し離れた席に私を移動させてくれ、付き添ってくれた。

この時もまだ何が起きているかはわからなかった。それでも身体がおかしいことだけはわかっていた。

そして今度は吐気が襲ってきた。

「吐きたくない、吐けない」と思ってもその場で少し吐いてしまい、付き添ってくれていた女性が男性を呼んでくれてその男性が私をおぶってトイレに連れていってくれた。

その男性が「けっこう重いなぁ」なんて言っていたのをはっきり覚えているくらいの意識はあった。

内心、「力が抜けてるんだから当たり前だろー!」なんて思ったことも覚えている。私はそれくらい意識はありつつも強烈な吐気で喋ることが出来なかった。

それくらいこの時の吐気はひどかった。史上最悪の吐気だった。

1-2 救急車で運ばれる(1度目)

吐気はその後も続いた。

私が吐き続けているのを見かねたひとりが「急性アルコール中毒だろう」と言って救急車を呼んでくれた。

私の記憶はここからあまりない。

救急車が到着し、担架で救急車に乗せられるもののたらい回しの結果少し遠い病院へ運ばれたらしかった。 救急車には幹事の女性が付き添ってくれたらしい。

病院に運ばれ血液検査のみをされ、何を根拠とした診断なのかはわからないが急性アルコール中毒と診断されアルコールを抜く処置をされたようだった。

2018年にこの病院へ行き、カルテ開示を要求したので、この時の状況・病院で何をされたのか・この時の医師の氏名等はわかったので、血液検査のみということは間違いない。

付き添ってくれた幹事の女性は、私が急性アルコール中毒になるほどお酒を飲んでいないことを訴えてくれたらしいが、この時の若い女医はまるでとりあわなかったらしい。

気が付くと私は移動式のベッドで仰向けになっていた。

見上げた先には幹事の女性の代わりに母がいた。どうやら幹事の女性が母に連絡をしてくれたらしかった。

その時の私の目にはベージュ色のような天井だか壁だかが見えていたが、視界はぼんやりとしていたのでそのベージュ色のようなものが何なのかはわからなかった。なので、母の存在はその声でわかったのだった。

私はこの時も身体の左側を動かすことは出来ず、強い吐気で喋ることは出来なかった。

母からすれば、いい歳をして急性アルコール中毒で病院に運ばれて周りに迷惑をかける娘が恥ずかしくてたまらなかったのだろう。母は怒っていた。母の怒る声が聞こえた。

でも私は急性アルコール中毒ではなく異常事態であることを本能的に感じていて「助けてほしい」というその一心で母に「ちがう」と言いたかった。

大声で「ちがう!」と言いたかった。

私が感じている「異常事態」を誰かに訴えたかった。

でも私の「ちがう!」は声に出来なかったから、どこにも、誰にも、伝えられなかった。

それくらいこの時の吐気はひどかった。

そして、吐気が落ち着くでもなく身体を動かせるようになるでもなく私の症状は何ら改善することのないまま、「アルコールを抜く処置をしたから帰っていいですよ」と医者から言われた。

しかし、吐気は治まっておらず、身体も動かせないので、「帰っていい」と言われてもどうしようもなかった。

どうしようもないから帰ろうにも帰れず帰ろうとしない私を、看護師が見かねて車椅子に乗せガーッとタクシー乗り場まで連れて行き無理やりタクシーに私を放り込んだ。まるで「早く出ていけ」と言わんばかりのそんな対応だった。

無理やりタクシーに乗せられた私と一緒に母もタクシーに乗り、自宅まで帰った。

タクシーが家の前に停まっても、身体を動かすことが出来ないわけだから当然タクシーを降りて家の中に入るということが出来ない。

なので、タクシーの運転手さんと母の2人掛かりで私を支えながらなんとか家の中に入ることが出来た。

1-3 異常な吐気、そして吐血

母はタクシーの運転手さんに「すみません」と言ったのか、タクシーの運転手さんが「こういうこと、慣れてますから」と言っていたのは耳で覚えている。 タクシーの運転手さんと母のおかげでなんとか部屋に入れた。

私はバタリとうつ伏せ状態で部屋に倒れ込んだ。

タクシー代を支払いタクシーを見送った母は倒れた私のところへ戻り、私のスカートを脱がせ寝間着のズボンに履き替えさせごみ袋と洗面器を持ってきてくれた。

私は這うような体勢でそのごみ袋と洗面器を顔の前で持ち、その後一晩中吐き続けた。「とりあえず全て吐ききれば楽になるのかもしれない」と思った。

吐くものがあろうがなかろうがとにかく吐気が続いていた。 と言っても、ずっと吐くものがあったわけでもない。

吐くものは実際の量で言うと少量で、吐いて少し落ち着いたと思ったらまた吐気が襲ってきて、今度は吐かずに落ち着いたと思ったらまた吐気が襲ってきて、今度は唾液程度を吐いて、という感じで、吐いて落ち着いたと思ったらまた吐気が襲ってきて、というのを繰り返した。

吐いている時も生理現象は起こるもので、夜中トイレにいきたくなった。

しかし、身体を動かせないので立つことは出来ず、立とうとしては倒れて、立とうとしては倒れて、という動作を繰り返しながら這うようにトイレに行った。

便座に座るだけでも一苦労だった。動かせない重い身体をなんとか持ち上げるようにして座った。

用を足したら部屋へ戻るわけだが、これもまた這うようにして戻った。

戻ってまた吐き続けた。吐き続けても一向に楽になることはなかった。実際吐しゃ物はあまりなかった。

そして最後は血を吐いた。

吐くものがなくなってついに血を吐いたのかと思った。

私は高校生の時に父を亡くしており、病気がちの父を幼い頃から見てきた私は、「血を吐いたら危険」という認識があったので「これは危ない」と思い、この時心配して様子を見に来てくれた母に声にもならない声で「きゅう、きゅう、しゃ」と言った。

倒れてからやっと言えた言葉だった。

後にこの時のことを母に聞くと、母はちょこちょこ私の様子を見に来てはまた部屋に戻りを繰り返していたらしく、私が「きゅう、きゅう、しゃ」と言った時、母は「死ぬんじゃないか」と思ったそうだ。

2章 脳梗塞と診断される

2-1 救急車で運ばれる(2度目)

母に「きゅう、きゅう、しゃ」と言って、その後の記憶は途切れ途切れでなんだかぼやけている。

とりあえず救急車に乗って運ばれたのだろうがその間の記憶はない。

しかし、病院に着いてベッドで検査をするような所へ運ばれている時の映像はなんとなく覚えている。

ぼーっとした私の目には緑色の天井だか壁だかが見えており、そのぼやけた視界から自分がいる所が病院の検査室のような所なのだろうことはわかった。

その検査室のような所で、看護師さんかお医者さんかはわからないがとりあえず女性の誰かが私の目からコンタクトレンズを外していたことと、私の首元のネックレスを外していたこと、ネックレスのペンダントトップを落としたらしい「あれ!?どっか落ちた!」と焦った声がしていたこと、そういったことは覚えている。

「コンタクトレンズって、他人が外すなんてこと出来るんだなぁ」とそんな状況にもかかわらず妙に感心していたことは不思議と覚えている。

因みに、この時私の首元から外されたネックレスはその後きちんと手元に戻ってきた。

それからの記憶も途切れていて、気が付くと病室らしき所にいた。

なんとなくの記憶だが、外は真っ暗のようだった。なので「今はまだ夜なのか」と思った。

その後、いっとき落ち着いてはいたが、また吐気に襲われた。

吐気は相変わらず、襲ってきては落ち着き、襲ってきては落ち着き、を繰り返していた。

私が吐気に襲われていると、隣のベッドの方が「大丈夫ですか?」と心配そうに声をかけてくれたが、私は吐気の苦しさで返事すら出来なかった。

すると、その方がその方のベッド脇にあるブザーを鳴らして「隣の方がきつそうにしてます!」と看護師さんに伝えて看護師さんを呼んでくれた。

そしてまたそこからの記憶はない。

2-2 「脳梗塞」と診断される

次に気が付いた時、私は病院のベッドにいることをなんとなく認識出来た。

目が覚めて視界に入ってきた光景から、なんとなくそこが「病院のベッド」だということがわかった。

病院のベッドに自分がいるということを、この時初めてちゃんとわかったのだ。

そうは言っても裸眼視力0.1もない私の視界はかなりぼーっとしていたので、「なんとなくここは病院だろう」という程度だ。

前日の救急車で運ばれてからのことはこの時あまり頭にはなかった。

どうやら明け方のようだった。

ぼーっとした視界でも、窓側のベッドにいたので窓から入る「日中」でも「夕方」でもなく「明け方」のような明るさでわかった。

後になってこの時のことを母に聞くと私はベッドでぐったりとしていたそうだ。

この時、母はベッドの横にある椅子に座っていたらしい。「らしい」というのは記憶がぼんやりしているからだ。

この時私は喋ることが出来なかったので、母と喋った記憶はない。

おそらく私はベッドでぐったりしていることしか出来ず、母はただ見守るしか出来なかったのだろう。

私も母も何が起きているのか全くわからなかった。

私はとにかく吐気さえどうにかしてくれたらいい、とだけ思っていた。

それだけだったし、それしか考えられなかった。

少し落ち着いたかと思われた頃、私と私に付き添う母のところへ担当医の先生が来て私の身に起きたことについて説明してくれた。

私の身に起きたこと。

経験したことのない強烈な吐気。

視界がぐる~っと回転したものすごい眩暈。

突然動かせなくなった身体。

それらが何によるものだったのかがこの時初めてわかった。

それは「脳梗塞」だった。

「脳梗塞」と言われても全くピンとこなかった。

?

脳梗塞?

・・・脳梗塞?

脳梗塞って・・何?

30歳なのに?

脳梗塞?

担当医の先生は説明をしてくれていたけれど、ほとんど頭に入ってはこなかった。

なので、何を言われたかはほとんど覚えていない。

この時の私は吐気をとにかくどうにかしてほしい一心で、それ以外のことを考えられる状態でもなく、あとはただただ頭がぼーっとしていた。

「脳梗塞」と言われても、なんとなくだが年配の人たちがなるものと思っていたし、とりあえず意味が分からなかった。

私の脳梗塞は小脳で起きたもので厳密に言えば小脳梗塞というらしかった。

左の小脳に血栓が詰まって起きた左の小脳梗塞。小脳は左の脳が左半身を、右の脳が右半身をコントロールするらしかった。

2-3 まるでピンとこない「脳梗塞」

気が付けば私の腕には点滴の針が刺さっていた。

とりあえず今日明日退院出来るわけではなさそうなことくらいはわかったので、母に連絡してほしいところを喋られないながらもなんとか全て伝え、私は「とりあえず救われた」ことにホッとした。

この時、連絡をしてほしいところを母に伝えていた私は妙にハッキリしっかりしていたらしい。

後日、連絡を受けた人からも「よくその状況で連絡することに頭がまわったなぁと感心したよ」と言われた。

母も「あの時のあんたはすごかった」と今でも言う。

私はこの時ハッキリしていたかどうかは自分では覚えていないのだが、母に伝えて気持ちがホッとしたことは覚えている。

「これで安心して、ベッドで横になっていい状況になった」と思ったのだ。

私は「脳梗塞」がどんなものなのかも理解出来てはおらず、すぐに良くなるのだろうくらいに思っていた。

脳梗塞のことをまるで知らない私は軽く考えていた。

もっと言うと、私は自分の身体がどうなったのかもわかっていなかった。

とにかく吐気が治まってほしい。ただそれだけだった。

こうして急性期病院での入院生活が始まった。

いっときは、吐気が一番の問題だった。

吐気が完全に治まるまで、常に呼吸を整えて落ち着かせなければまた吐気に襲われる気がしていた。

とにかく相当に吐気がきつかったから、その吐気が襲ってくることがなによりも怖かった。

その後、吐気が完全に治まるまでは、落ち着いているかと思えば突然襲ってきて、また落ち着いたかと思えばまた襲ってきて、というのを繰り返していた。

繰り返しながらも、徐々に徐々に、吐気は減っていき、落ち着いていき、そして治まった。

吐気が落ち着いた頃、身体をベッドから起こそうとすると身体を動かすことが出来なかった。

左半身がまるで岩のように重くてその重い身体を持ち上げることが出来なかった。

そして、いっとき目を開けることは出来なかった。目を開けると目が回り吐気がするからだ。視界がぐる~っと回りだすのだ。

なので、お医者さんからMRIの結果を説明してもらった時は目をほぼ閉じてとりあえず頷くだけだったのでMRIの画像をしっかり見ることは出来なかった。

MRIの画像を見ることが出来るようになったのは随分後になってからだった。

後になって確認したそのMRIの画像では左の小脳のところが白くなっていた。

吐気が割と治まってきたのは倒れて8日後の2014年4月5日土曜日だった。

目は開けられるようになり、口をしっかりと開けて喋ることが出来るようになった。

全く動けなかったのが、少しずつ動けるようになった。

しかし、「普通に動く」と思っていた腕は普通に動かすことは出来なかった。

身体を動かせなかった間、私は「動かせないだけだ」と思っていたので、動かせるようになれば「普通に動く」と思っていた。

だから、「動かせない状態」から「動かせる状態」になればそこからはあとは順調に回復するのだろうと思っていた。

「動かせない状態」から「動かせるけど普通に動かせない状態」になるなんて1ミリたりとも思っていなかった。

「普通に動かせない状態」を知ったこの時の私はかなりのショックを受けた。

腕を動かそうとした時に左腕が肩のあたりからグラグラ揺れた。

「勝手に揺れてる」

そんな感覚だった。

私の左腕は自分の意思とは関係なく勝手に揺れていた。肩からなので大きく揺れているような感覚だった。

左の小脳の脳梗塞によって私の左半身は運動失調症になった。

運動失調症というのは、動かすことは出来るもののその動作のコントロールが出来なくなるというものだ。

3章 急性期病院での入院生活前半

3-1 急性期病院入院生活前半~トイレは毎回覚悟~

ある日、私のベッドに療法士の男性が私の手の動きを診に来たことがあった。

ベッドに仰向け状態でぼーっとした視界で私はその療法士の男性に言われた通りに手を動かした。手の平を広げたり握ったり、そんなことをした。

「動かせているけど普通に動かせない状態」だったのだが、身体を動かせていると思っていた私は何をやっているのかよくわからなかった。

そして、明らかに喋るスピードは遅かった。

舌はまわっていなかった。

喋るのが遅いのは明らかで自分でも驚くほどだった。「普通に喋る」ことが出来なかったのだ。

そんな状況でも私は「今だけだろう。いっときしたら良くなるのだろう」と思っていた。軽く考えていた。

少し身体を動かせるようになってもベッドから起き上がれない状況はいっとき続いた。

ベッドから起き上がれない状態で何より不自由だったのはトイレだった。

ベッドから起き上がれないから、トイレに行きたくなったらどうするのだろうと思っていたのだが、どうするのかわかった時はかなりびっくりした。

トイレに行きたくなりブザーで看護師さんを呼ぶと、看護師さんが洗面器のようなものを持ってきて私のベッドの布団をめくり、ベッドに仰向け状態の私の股下あたりにそれを置いて「ここでしてください」と言った。

私はびっくりした。

ベッドに仰向け状態で私は天井を見上げ、

「ここでするの?!」

「でも嫌とか言ってる場合じゃない」

「我慢し続けることなんて出来ない」

「でも・・・ここでするの・・・?・・・・・・本当に?」

そんなことが頭の中を巡った。

そして、「恥は捨てないといけない」と覚悟した。

ベッドから身体を起こせない間、トイレに行きたくなる時は「覚悟の時」だった。

1度でも3度でも何度でも恥ずかしいのは恥ずかしい。毎回覚悟を決めるのだった。

親切な看護師さんの場合は、トイレットペーパーを何重かに巻いたものを股にはさんでくれたが、そうじゃない人は洗面器を股下に置くだけだった。

「同じ女性なら、ベッドに仰向けの状態でおしっこをすればどうなるかは予想出来るだろうに・・・」と思っていたが、あまり喋られない私は喋る気力体力なんてないので私は黙っておしっこをした。

当然その後ベッドのシーツを替えるハメになっていた。

起き上がれない私の身体でベッドのシーツを替えるのは容易ではなかった。

看護師さんの指示のもと、ベッドの片側へ身を寄せ、身体の空いた側のシーツをまずは替え、そして替えた側に今度は身を寄せ、やはり身体の空いた側のシーツを替えるという器用なことをしていた。

トイレ問題の唯一の救いは、「大」を催すことがなかったことだ。吐いていたからだろうか・・・

当然お風呂も入れないので、毎朝身体を拭くタオルを看護師さんが持ってきてくれていたので、それで身体を拭いていた。

夏じゃなくてよかったと思った。

病院だから室温は保たれているが、夏じゃないからそんなに汗をかいたりもしないし身体がベタベタしたりすることもなかった。

入院中は水色と白と黒のストライプの病衣を着て過ごした。

上着は前開きで腰より上あたりのところの左右に紐がついていて、それぞれ紐で結んで前を閉じるようになっていた。

半身が不自由なので、「紐で結ぶ」という動作がなかなか出来ず「合わせてパチンと留める金具のボタンのようなもので留めるだけならいいのに」と何度も思った。

この動作だけで「ふぅ・・・」という感じだった。

下は一般的なゴムのズボンだったのでこれを履くのはあまり問題なかった。

身体を拭く時はこの病衣を着替える時で、私にとっては大変な作業の時だった。

病衣はそのような感じで毎日替えてもらえるので、毎日お風呂に入れない身体としては清潔な気がしたし、洗濯もしなくていいのでよかった。

お風呂に入れない期間は実際は長くはなかったのだが、実感としてはものすごく長く感じた。

顔も身体もタオルで拭いていたし、気になった時は顔を拭くシートのようなもので拭いていた(顔用のウェットティッシュのようなものを母に頼み買ってきてもらっていたが、アルコールなので肌には良くなかっただろうが、この時はそこまでのことは考えてはいなかった)が、髪を洗うことは出来なかったので頭がかゆかった。

徐々にではあるが、モノを食べられるようにもなってきて、私はリハビリをするようにもなった。

3-2 急性期病院入院生活前半~点滴の針を毎回合計9回刺される~

リハビリをするようになり、車椅子への乗り降りが出来る状態になり、お風呂に入れなくても頭を洗ってもらえるようになり、頭を洗ってもらえる時はとても気持ちよかった。

洗面室に頭を洗う所があり、美容室のシャンプー台のようなものがあり、そのシャンプー台の前の椅子に座って背もたれが倒され仰向け状態になり、美容室で頭を洗ってもらう時と同じような感じで頭を洗ってもらった。

「美容室みたいですねぇ」なんて言うと、看護師さんは「美容師さんみたいに上手には出来ませんけどねぇ」なんて言って2人で笑いながら頭を洗ってもらった。

洗ってもらいながら看護師さんの仕事も大変だなぁなんて思っていた。

洗ってもらうと気持ちよくて気持ちよくてたまらなかった。本当に気持ち良かった。

「すごく気持ちいいです」と言うと看護師さんもにこにこしてくれた。

頭を洗えない間は髪がべたっとしていたが、頭を洗ってもらってドライヤーで髪を乾かしてもらった後は髪がサラサラして気持ち良かった。

入院して間もなく、母が上履きを買ってきてくれていた。

「スリッパは危ないから脱ぎ履きがしやすくスポッと抜けないものがあると良い」と看護師さんから言われたかららしかった。

母はそれで上履きを買ってきてくれた。よく上履きを思いついたものだと母の発想に感心した。

その上履きは濃い緑色のラインの上履きで、上履きを30歳にもなって履く日がくるなんて思わなかった。

入院中、点滴はいっとき続いていた。定期的に針の差し替えに看護師さんが来た。

針が入らないとやり直しをするのだが、これがなかなか入らない。

1人目が3回チャレンジして針が入らないと2人目の看護師さんが来る。

2人目の看護師さんも3回チャレンジするものの針は入らず3人目の看護師さんが来る。

3人目の看護師さんの3回目でやっと針が入る。

点滴の針の差し替えはだいたいいつもこんな感じだった。

点滴の針に刺されるのは注射とは違って相当痛い。相当痛いのが3人×3回でけっこうな苦痛だった。

なので、針が入ると看護師さんも「やっと入った」という感じでほっとしていたが私もかなりほっとしたものだった。

手には点滴の針が刺さっているので、寝返りをうつ時は神経をつかった。

半身を動かせないと寝返りも大変なのだが、寝返りをうつ時は「よいしょっ」という感じで重い岩を持ち上げるような感じだった。

担当医の先生は私の脳梗塞の原因を調べてくれたが、結局原因はわからなかった。

考え得る可能性は当たってくれたらしい。

担当医の先生は、病室に来てそのことをわかりやすく教えてくれた。

「脳梗塞の原因がわかるといいんだけど、その原因にあたるようなものがないんだよねぇ・・・」と神妙な顔をされていた。

私はこの時もまだ軽く考えていて、「原因わからないのかぁ・・・へぇ・・・」くらいしか思わなかった。

この時は「へぇ」くらいのことしか思わなかったのだが、原因がわからないことでその後何に注意して生活すればよいのかわからず困ることになった。

とりあえず規則正しい生活や食事には気を付けるようにした。

3-3 急性期病院入院生活前半~お見舞いと食事~

人に心配をかけることはあまりしたくなかったので、必要最小限の人たちにしか私が倒れたことは知らせなかったのだが、倒れたことを知った人たちはお見舞いに来てくれた。

私が入院してすぐにかけつけてくれた人がいた。その人はとても心配してくれていた。身内ではないのに、身内のように心配してくれた。

その人と喋っていた時、私はベッドでじっとしているだけなのに左の脇の下を汗がつーっと落ちていくのがわかった。

自分でびっくりした。暑くもなければ身体を動かしているわけでもないのに汗が流れたのだ。

びっくりした。じっとしているだけなのに汗が出るなんて、びっくりした。

その後そういうことはほとんどなかったが、それでも「普通」ではない自分の身体にただただ驚いた。

そんなことがあり、この時のこのことは印象に残っている。

その人はその後も入院中何度か来てくれて漫画好きな私のために漫画を持ってきてくれたりした。

リハビリ以外の時間はすることがない上に、眩暈が怖くてテレビを見ることが出来なかった私にとって漫画は唯一の娯楽でありがたかった。

テレビを見ることは出来なくても、漫画を見ることは出来たので、その人が持ってきてくれた漫画のおかげで入院中つまらないということもなく過ごすことが出来た。

お見舞いに来てくれた人たちとはお喋りをして楽しい時間を過ごした。でも喋るスピードは自分でわかるくらい明らかに遅かった。

ゆっくりしか喋られない上にうまく発声出来ない音もあったのだが、それは舌の筋肉の運動機能を失っていたことが原因らしかった。

お見舞いに来てくれた人たちは一様に「今日は寒い」と言っていた。

私は一定温度に保たれた病院の中にしかいないので外気がどうなのかわからず、それを聞いて「外が寒い」ことを知った。

「4月なのに・・・倒れた時はそんなでもなかったのに・・・寒さが戻っているのかぁ」なんて思いながら話を聞いていた。

ある日。

友人がお見舞いに来てくれたのだが、この時の友人の服装はまるで冬を感じさせるような服装だったので、その日はよっぽど寒かったのだろう。

そんな寒い中、友人はわざわざケーキを買って来てくれた。

一緒にケーキを食べながら、内容はもう覚えてはいないが楽しく会話したのを覚えている。

脳梗塞で倒れた私だが、元々低血圧だった(もちろん倒れた時も血圧が上がっていたわけではない)ので、特段の食事制限はなく、お見舞いでいただく食べ物はなんでも食べることが出来て、来てくれた人と一緒に食べた。

ケーキやクッキーなんかを食べる時は素っ気ない入院生活の中でのひとときの幸せを感じられた。

華やかな見た目だけでテンションは上がった。

食事制限はなかったが、こんなことがあった。

ある日の夕方頃だっただろうか。

まだ夕食の時間よりも前だったと思う。母が来てくれていた。

私がものを食べるようになっていたので、母が「水分とビタミンが摂れるから」と私にみかんを食べさせた。私も何も考えず食べた。

みかんを飲み込んでいっときすると、吐気がきた。

久々の突然の吐気に看護師さんを呼ぶと、みかんや柑橘類は吐気を促すらしく「食べさせちゃダメですよ!」と母は怒られていた。

吐気はその時しんどかったのだが、あの時のことを思い出すと私は可笑しくて笑ってしまう。

みかんがダメなんてこと知らなくて怒られていて、なんだか可笑しい。

みかんを食べてゲーゲーして怒られるなんてなかなかない。

また別の日。

納豆巻が食べたくなり、母に「納豆巻が食べたい」と言ったことがあった。

ちょうどそのタイミングで叔母から「食べたいものある?」と聞かれ、やはり「納豆巻が食べたい」と言っていた。

2人とも納豆巻を同じタイミングで買ってきてくれて、その気持ちは勿論嬉しかったのだが、あの時は納豆巻がいっぱいあって困った。

この時のことも思い出すとなんだか可笑しい。

そんなこともありながら、「食べたい」と思えたことが私は嬉しかった。

食欲そのものがなかったから「食べたい」と思えること自体が嬉しかったのだ。

だってなんだか、生きてるって感じ。

そして実際食べられることも嬉しかった。

「食べたい」と思うことが出来て実際「食べられる」ことがとても嬉しかった。

気が付けば、朝食のパンも「美味しく食べたい」と思うようになっていた。

元々、朝ごはんはお米派だったのだが、ご飯茶碗やお味噌汁の入ったお茶碗なんて持てない身体になってしまっていたのでパン食を選んでいた。

パンならなんの問題もないかというとそうでもなく、パンの種類によってはジャムやマーガリンを塗って食べるもの(例えば食パン)もあり、そのジャムやマーガリンの入った小さな袋の切り口を破るのには難儀した。

なので、ジャムやマーガリンのいらないパン(例えばクロワッサン)の日はほっとしたものだ。

全てジャムやマーガリンを使わずに食べたらいいかとも思ったがそこまで諦めたくはなかったのだろう。

美味しく食べたかった。

入院中に誰かが病室を訪ねてくれてお喋りする時間を持てるというのは本当に嬉しかった。

3-4 急性期病院入院生活前半~お見舞いもさまざま~

ある日。

お見舞いに来てくれた人はマスクをしていた。

「風邪ですか?」と聞くと、「昨日ニンニク食べたけん」と言った。ニンニクの匂いを気にしてマスクをしているらしかった。

「ニンニクでマスクしたら、いよいよ匂いがこもりませんか?」と言うと、「そうかなぁ。でもしないよりマシじゃない?匂いで迷惑かけたらいかんなぁと思ってさぁ。これでも気ぃ使っとぉとよぉ」なんて言うので、可笑しくて2人で笑いながらいっときニンニクとマスクの話をした。

別の日。

療法士さんから車椅子を押してもらいながらリハビリ室から病室に戻っている時だった。

リハビリ室のある1階から病室のあるフロア(何階だったか忘れてしまった)までエレベーターで昇り、エレベーターのドアが開くと、目の前のナースステーションにどうやら私を訪ねてきたらしい人の後ろ姿があった。

「私を訪ねてきたらしい」というのは、その人が私の名前を看護師さんに言っていたのでわかったのだが、私もその後ろ姿の雰囲気で誰かがわかり、「〇〇さん?」と声をかけた。

その人が私の方に振り向くとやはり〇〇さんだった。

私が気づいたことで、その人が私の見舞客ということがわかり、ナースステーションで対応していた人たちも安堵していた。

「そんなに訳の分からないことでも言っていたのかな?」と内心思ったが、それは当然だった。

だってその人に私は倒れたこともなんにも伝えていなかったからだ。

その人はどこかしらからか得た情報でここまで来てくれたのだ。

私がなぜ入院しているのかも何もわからないのだから、ナースステーションでも訳の分からない説明でしか尋ねられなかっただろう。

予想外の訪問者に私は驚いた。

私は療法士さんに車椅子で押されながら、病室へ案内した。車椅子で押される私の隣をその人は歩いて一緒に病室へ向かった。

病室に着き、ベッドに乗り移り、その人はベッド脇の椅子に座った。

「びっくりしたよ」と言って話し始めた。

私が倒れて入院していることをどうやって知ったのかを聞くことからお喋りが始まり、「ナースステーションで不審者と思われた」なんて真顔で言い、「頭の手術をしたのかと思ったから」と言って水色のような薄い群青色のようなそんな色のベレー帽をくれた。

「手術してないからこのベレー帽は被りませんけど、ありがたく頂戴致します」なんて言って2人で笑った。

分からないなりに得た情報だけでわざわざここまで来てくれたのかと思うとその人の優しさがとても嬉しかった。

ほかにも、リラックマ好きの私にリラックマのぬいぐるみを買ってきてくれた人や、綺麗なお花を持ってきてくれた人、そんなお見舞いに来てくれた人たちの優しさに触れさせていただいた。

例外的にこんなこともあった。

ある日、親戚の叔母がお見舞いに来てくれた。

2人で喋っていたのだが、喋るといっても叔母は一方的に喋っていたので、私は「うんうん」と頷いて聞くことに徹していた。

内容についてはあまり覚えてはいないがほとんど愚痴だった。とりあえず私は「うんうん」と頷いて聞いていた。

「こうでね、あぁでね、・・・」と話し続ける叔母。

「うんうん」と聞くだけの私。

「こうでね、あぁでね、・・・」

「うんうん」

「こうでね、あぁでね、・・・」

「うんうん」

「こうでね、あぁなのよ。あらもうこんな時間。じゃあね」

「うんうん・・・え」

ひとしきり話し終わると、「じゃあね」と言って叔母は帰っていった。愚痴をある程度吐き出してスッキリしたのだろう。

「(お見舞いに来てくれたのはわかってるけど)何しに来たんだろう」と思って私はポカーンとしていた。

しばらくして、別の日、これと全く同じことをしに来た人がいた。

その叔母の娘だ。要は私の従姉だ。

従姉もひとしきり愚痴を言っていた。私は「うんうん」と聞いているだけだ。

「こうでね、あぁでね、・・・」

「うんうん」

「こうでね、あぁでね、・・・」

「うんうん」

「こうでね、あぁでね、・・・」

そして話の前後は覚えてはいないが、「あなたの代わりなんていくらでもいるのよ」とその従姉は言った。

「(言葉を発する気力も体力もないので)・・・はぁ」と声になったかもわからない返事にもならないような返事をするしかない私。

人の神経を逆撫でするようなことをしかも病人に向かって言えるその神経に驚いた。

喋る気力体力がない私はその発言に何か言う気などあるわけもなく、ただとりあえず聞いていた。

今になってこの時のことを良い方に捉えるとするなら、「代わりはいるのだから心配せずに今はゆっくり休みなさい」という意味だったのかもしれないが、その従姉の性格を考えるとそれはない。

とりあえずその従姉はそんなことを言って帰っていった。

「(お見舞いに来てくれたのはわかってるけど)何しに来たんだろう」と思って私はポカーンとしていた。

親子して病人のもとを訪ね、「お見舞い」という名のもとに愚痴をひとしきり吐き出して帰っていった。

親子して行動が似すぎていてそれがなんだかおもしろかった。

別の日にそれぞれ来てその行動がほぼ同じ。なかなかおもしろかった。

そんな感じで、少しずつ喋ることも出来るようになってきて、食欲も出てきた頃だっただろうか。

隣のベッドの女性と話すようになった。

3-5 急性期病院入院生活前半~健康は当たり前じゃない~

隣のベッドの女性と話すようになった。

その女性は私が病院に運ばれた時にいた人ではなく、私が運ばれてきたより後に運ばれてきた人で、階段から落ちて腰の骨を骨折したらしかった。

その女性は私より年上で長い黒髪をサイドポニーテールに結んで眼鏡をかけていた。きちんとした印象の女性だった。

互いのベッドの仕切りのカーテンを開けてベッドに座った状態でよくお喋りをした。

「健康なときはシャワーを浴びることも面倒臭いと思うことだってあったのに、今は毎日シャワーを浴びたいよね。毎日髪を洗いたいね」なんて話をしていたのを覚えている。

この頃は入院直後に比べると入院生活もマシになってきていた。

ある日、看護師の従姉がお見舞いに来てくれた時、爪切りをお願いした。

爪を切りたくても爪切り作業なんてそんな細かいことが出来るわけもなく、だからといって看護師さんにはなんとなく頼みづらかったので、その従姉に爪切りをお願いした。

看護師の従姉は慣れた手つきで私の爪を切ってくれた。

爪を切ってもらえるとスッキリした。

頭を洗ってもらった時もそうだったが、身体を清潔に出来た時、恐ろしいほど気持ちがいい。

健康なときは思わなかった。

当たり前に出来ていたからだ。

顔を洗ったり、お風呂に入ったり、爪を切ったり、そういうことは当たり前に出来ていた。

でも身体が不自由になって、それらの行為は私にとって当たり前ではなくなった。

当たり前に出来ていたことのすべては「当たり前」なんかじゃなかった。

健康は当たり前じゃなかった。

リハビリが尚更私にそのことを教えてくれた。

4章 急性期病院でのリハビリ

4-1 心底知りたいことが見つからない

「小脳は血管が多いから脳梗塞になりにくい場所なんだけどねぇ」と担当医の先生は言っていたが、同時に「小脳でよかったですね」「左でよかったですね」とも言っていた。

でもこの時の私は半身不自由になった現実を目の前に「よかった」なんて全く思えなかった。

私は「動かせるけどコントロールが出来ない」身体になった。

麻痺ではなく運動失調症という。「運動失調症も結局麻痺のひとつ」と教えてもらったのは随分後になってからのこと。

小脳にはどうやら身体の動かし方を記憶して身体の動きをコントロールする機能があるらしく、私は左半身の運動機能の記憶チップが壊れたようなものだった。

どうなるんだろう・・・

いつになれば良くなるんだろう・・・

小脳梗塞になった人はどうなったんだろう・・・

若年性脳梗塞って・・・

スマホを触れる程度に身体を動かせるようになり、スマホ画面を見ることも出来るようになってきた頃、「小脳梗塞」「若年性脳梗塞」「運動失調症」というキーワードでしょっちゅう情報を探した。

どのくらいの期間で、どんなことをして、どのくらい回復するのか、知りたいことだらけだった。

しかし、知りたい情報に巡り合うことはなかった。

どんなに検索しても出てくる情報のほとんどは「予防」、若しくは病院のホームページだった。

あとは全く参考にならない情報。

SEO対策のせいとまで言わないが、知りたいことを知ることがそれらのおかげで出来ず、営利目的の情報の海の中から自分の欲しい情報を見つけることが出来ないことは心底恨めしかった。

きっともっと探し続ければたどり着けたかもしれない情報もあったのではないかと思わないでもないが、私が探した限りでは私の知りたい情報を入手することは出来なかった。

情報はこんなに溢れているのに、探す手段もあるのに、なのに自分が欲しい情報を見つけることが出来ないなんて。

4-2 リハビリを始めて、「立つ」だけが難しい

リハビリは、まずはベッドから車椅子へ乗り移る動作からだった。

重い半身を持ち上げるためにベッドの柵を右手で持って踏ん張る。

乗り移る時に柵がガタガタと音を立てるのは毎度のことだった。

療法士さんの介助もあってやっとベッドから車椅子へ乗り移ることが出来た。

この逆の、車椅子からベッドへ乗り移る時も大変だった。

車椅子の乗り降りが出来るようになるには「立ち上がる」動作が出来るようになる必要があった。

リハビリ室の平行棒で立ち上がる練習を初めてした時のこと。

車椅子を療法士さんから押されリハビリ室に入りその部屋の中にある平行棒の前で車椅子が止まった。

車椅子に座ったその目線の高さに平行棒の2本の棒があった。

「まずは立ち上がる練習をしましょう」と理学療法士のKさんから言われ、平行棒を使って立ち上がるリハビリをすることになった。

両手で平行棒に掴まりながら立ち上がろうとするものの自分の左半身は重くなかなか立ち上がれなかった。

なので、最初は療法士さんに介助されながらどうにかこうにか立ち上がるという感じだった。

この時の私の身体は本当にとても重く感じられた。

立ち上がるだけでかなり大変だった。

とにかく半身が重かった。

岩のように重かった。

平行棒を両手で持って身体を車椅子から立たせる。

「立つ」のはこの時が倒れて初めてだった。 「「立つ」ことがこんなに難しいなんて・・・」と思った。

ショックだった。

ただ「立つ」だけのことがこの頃の私にとってはとても難しかった。

「立つ」だけでものすごく大変だった。

両手と言っても左手は身体を支えられるほどの力は入らないから、右手に力を入れ、右足で踏ん張ってなんとか左半身を立たせる。

でもなかなか立てなかった。

立てたとしても長くは立っていられないのですぐに車椅子に座った。

その動作を何度か続けて、2歩3歩平行棒のなかを平行棒をつたいながら歩いたりした。

このリハビリのおかげで車椅子に乗れるようになった。

車椅子に「乗る」ことができるようになると、車椅子の操作方法を教わった。

左手が不自由なので車椅子を動かすための手のコントロールが難しくてなかなかうまく操作することは出来なかったが、車椅子で「移動」できるようになった。

そのおかげで「出来ること」は増え、私の最低限の希望は叶った。

トイレに行けるようになったのだ。

トイレに行けるようになったことで、もうベッドに仰向けで洗面器を股下に差し込まれずに済んだ。

これが何よりも嬉しかった。

車椅子で洗面所に行けるようになったことで、洗面所で歯磨きが出来るようにもなった。

それまでは歯磨きも何もかも全てベッドの上でしないといけなかった。

例えばベッドの上で歯磨きをする時は、歯ブラシと歯磨き粉と水の入ったコップとステンレスのトレーのようなものを可動式のテーブルの上に看護師さんが持ってきてくれて、歯磨きをしてそのステンレスのトレーに口の中をゆすいだものを出す、そうやっていた。

自分の衛生面のことが自分で出来るというのはかなり嬉しかった。

そういったことは自分の力でなんとかしたいものだ。

最低限自分でしたいこと、最低限自分で出来るようになりたいことだ。

車椅子に乗れるようになったことは私のその最低限の希望を叶えてくれた。

操作が上手ではなくても、そうやって「自分で出来る」ようになったのは大きかった。

4-3 急性期病院でのリハビリ~理学療法士さんのリハビリ~

リハビリの時は、療法士さんたちが病室へ迎えにきてくれて、車椅子に乗り、療法士さんに車椅子を押されてリハビリ室へ行った。

リハビリはほぼ毎日あった。

理学療法士さんのリハビリでは主に足、作業療法士さんのリハビリでは主に手、言語聴覚士さんのリハビリでは主に口(喋る)のリハビリで、それぞれ1日1時間。

病室にいると彼女たちがお迎えに来てくれた。私は彼女たちが迎えに来てくれるのが楽しみだった。

彼女たちとお喋りするのも楽しかったし、リハビリを頑張って身体を早く良くしたいと思っていたので、「身体を良くする時間」と思うと彼女たちがお迎えに来てくれる時が待ち遠しかった。

私はリラックマが好きなのだが、理学療法士のKさんもリラックマが好きで、よくリラックマの話で盛り上がった。

彼女はとてもさばさばした女性だった。

Kさんのリハビリでは、平行棒で歩く練習をしたり、仰向けの状態でバランスボールをふくらはぎの下あたりに置いてその上で両足を左右に動かしたり、両手両膝を床につけた状態(四つん這い)から右手と左足を床から離して伸ばしたりその反対をしたり、そんなことをした。

ある日の平行棒のリハビリで、「裸足でやってみましょう」ということで、スニーカーを脱いだ。

車椅子に座った状態でスニーカーを脱ぎ、裸足になり、目の前の平行棒に掴まって立ち上がった。

そしてその平行棒の中を平行棒に掴まりながら裸足で歩いた。

左半身の感覚はなかったが、温度を感じる感覚は失っていなかったので、足の裏からリハビリ室の床のヒンヤリしたものを感じることは出来た。

足裏の皮膚から冷たい床を感じた。

「冷たい」と感じることは出来ても足の感覚はなかった。

裸足で歩くのは、足裏から刺激を与えることが出来るということらしく、スニーカーで歩くのとは確かに違った。

また別の日の平行棒のリハビリでは、Kさんが可動式の全身鏡を平行棒の先に置いて、「ここに映る自分の歩行姿を見ながら歩いてみましょう」ということで、鏡に映る自分を見ながら歩くことになった。

鏡に映る自分に向かって歩くことで「前を見る」ことが出来て且つ自分の歩行姿を確認することも出来る、という効果があるらしかった。

まずは目の前の平行棒に掴まり立ち上がる。

前を向くと全身鏡に病衣を着た自分が映っていた。鏡に映る自分に向かって平行棒の中を平行棒に掴まりながら歩いた。

この時の自分の歩行姿を私はあまりきちんと見ることが出来なかった。なぜなら、歩行時私は自分の足元を見ながらじゃないと怖くて歩けなかったからだ。

前を見ながら歩くという本来の歩行が出来るようになるにはけっこう時間がかかった。

他にも、バランスボールを使って色々な運動をした。

リハビリ室の畳のところで仰向けになってバランスボールを腰の下あたりに置いて片足を畳に置きもう片方の足を伸ばした状態をつくり、この片足を伸ばすのをそれぞれの足で交互に行った。

バランスボールを腰の下に置いた状態で身体を保つだけでも難しかった。

バランスボールを使った運動は他にこんなこともした。

やはり仰向け状態でバランスボールをふくらはぎの下あたりに置いて、バランスボールに両足を乗せたまま左右にバランスボールを動かすのだ。

これもなかなかうまく出来なかった。すぐに足が落ちそうになるのだ。

バランスボールを使った運動は、私にとってかなり難しかった。

色々な運動の中でも一番苦手だった運動がある。

リハビリ室の畳のところで、四つん這いになって、対称の手足を伸ばすというものだ。

例えば、まずは四つん這いになって、右手を前に伸ばす時は左足を後ろに伸ばす。

この時、身体を支えているのは左手と右足だ。

これがなかなか出来なかった。

伸ばせてもその状態を保つことは出来ずすぐに伸ばした手足が畳についてしまっていた。

この四つん這いの運動は理学療法士さんのリハビリでも作業療法士さんのリハビリでもよくやった。

体幹を鍛えるためにこの運動は良いらしく、退院後の通院の時も「この運動は体幹を鍛えるのにいいですよ」と言われた。

4-4 急性期病院でのリハビリ~作業療法士さんのリハビリ~

作業療法士のIさんもさばさばした女性だった。

私がお見舞いで借りた漫画本を彼女も読んだことがあったらしく漫画の話をよくした。

Iさんのリハビリでは、手で大きめの印鑑のような形のものを穴から取ったり穴に戻したり、プラスチックの透明のカップを取ったり重ねたり、輪投げやボールを取ったり、そんなことをした。

大きめの印鑑のような形のものを穴から取ったり穴に戻したりするものは、ペグボードというものだ。

A4くらいのサイズの板に規則正しく穴があり、その穴に大・中・小のサイズの印鑑のようなものが刺さっている。

この印鑑のようなものを不自由な左手で取って空いている穴にはめる。

不自由な左手でのこの動作は難しかった。

自由な右手でならなんてことのない動作が、不自由な左手だとものすごく難しいのだ。

取ってはめる。

それだけなのに。

それだけのことがなかなか出来ない。

「指でつまむ」動作が難しい。

つまむことがなかなか出来ず、はめることもなかなか出来ず、難しくて出来なくて悲しくてイライラした。

プラスチックのカップを取ったり重ねたりの運動は、スタッキングコーン又はアクリルコーンというものを使った運動のことだ。

カラフルな透明の三角錐の形をしたカップが口を下にして重ねられている。これを、不自由な左手で例えばカップを左から右に重ね直すような動作をする。

この運動はなぜか好きだった。だからかそんなに苦痛は感じなかった。

でも「普通に持つ」ことは出来ていなかった。ぎゅっと手の平全体でカップを持っていた。そして震えながら右に移動させていた。

輪投げやボールタッチもそんなにイライラはせずに出来た。

リハビリ室の畳に座った状態で輪投げをした。

輪投げの輪を引っかける棒に向かって不自由な左手で輪を投げた。

あまりうまく出来なかったけれど、遊んでいるような気持ちになれるリハビリだったので、イライラせずに出来た。

ボールタッチは、やはりリハビリ室の畳に座った状態でやった。

Iさんと向かい合って座って、Iさんが持つボールを目で追ってそのボールを掴むようにタッチするというものだった。

例えば、目の前でIさんが右上や左下にボールを持ったまま動かす。そのボールを目で追ってタッチする。もちろん不自由な左手でタッチするのだ。

Iさんがボールを右上に持っていくと、私は不自由な左手で右上のそのボールにタッチする。

ちょんと触れるようなタッチではなく掴むようにタッチする。

この動作もあまりイライラすることはなく、割と楽しくやれた。

作業療法では、「指・鼻・指」運動もやった。

運動というよりも動作の評価をするためのものなのだろうが、不自由な側の手、私の場合は左手の人差し指を、自分の鼻先→療法士さんの人差し指の指先→自分の鼻先に行ったり来たりさせる動作だ。

これが大きく震えて出来なかった。

まず自分の左手の人差し指を自分の鼻先にもってくることが難しかった。

そして目の前にいる療法士さんの人差し指の指先にもっていくのも当然難しかった。

基本的に動作が細かければ細かいほど難しかった。なので、手のリハビリは本当に難儀した。

4-5 急性期病院でのリハビリ~言語聴覚士さんのリハビリ~

言語聴覚士のYさんは華奢でかわいらしい女性だった。

Yさんのリハビリでは、舌を鍛えるようなことや、発声練習のようなことをしたり、そんなことをした。

舌を鍛えるために、舌を言語聴覚士さんの指示通りに動かした。

例えば、舌の真ん中で舌を谷折りにしたりするのだ。

これが難しかった。なかなか出来なかった。

他にも舌を鍛えるためにこんなこともした。

アイスの木の棒のようなものを口の中に入れ、それを舌のみで口の中でおさえる。そして、その棒が抜かれないように舌に力を入れるというものだ。

発声練習のために早口言葉のようなものや本の朗読なんかをした。

私は「た行」や「な行」や「ら行」が苦手だったのだが、これらは全て舌を上顎につけて発声する音らしかった。

舌を動かせていない私はそういう発声がなかなかうまく出来なかった。

舌が回らない状態はその後も続くのだが、それでもいわゆる「お喋り」はリハビリにもなるので、気づいた時(約1年後)には舌が回らない状態を脱していた。

それまではどもったり口が勝手に動いたりしていた。

ある日、リハビリ室でリハビリをしていると腕が大きく震えだした。

腕が大きく震えるのはこの時が初めてのことではなかったのだが、その時たまたまリハビリ室に来ていた担当医の先生が近くにあった懐中電灯で私の口の中を診てくれた。

懐中電灯で口の中を診られるなんてことはないし、その場にあった懐中電灯で診るなんてかっこいいなぁと思ったので、この時のことはなんだか印象に残っている。

私の身体は腕の大きな震えのように明らかにわかる異変もあったが、自分で気付かないものもあった。

ある日、Yさんに車椅子に押してもらっていた時、私の身体が逆「く」の字状態になっている(私はまっすぐのつもりでも身体はぐにゃりと曲がっていたらしい)ことがあったらしい。

5章 急性期病院での入院生活後半

5-1 急性期病院入院生活後半~お風呂~

入院して、お風呂に入れるようになった時、これがまた難儀した。

お風呂に入れるのはとても嬉しかったのだが、なにせ半身不自由なので大変だ。

お風呂と言っても要はシャワーだ。最初は介助の方がついてくれた。

車椅子で押されてお風呂場の前までいくと、お風呂場の前の廊下はカーテンで仕切られていた。

そのカーテンの中で病衣を脱ぎ、立てないのでお風呂用の椅子に乗り移り風呂場へ。

そしてその椅子に座った状態で介助の方に全体的に洗ってもらい、細かいところは自分で洗った。

真っ裸になり且つ他人に洗ってもらうなんて恥ずかしかったが、入院直後のトイレで恥を捨てる覚悟をしたので諦めは早かった。

仕方ないなと思ってさっさと服を脱ぎ、ありがたく洗ってもらった。

同じ病室の隣のベッドの女性は、当初男性に介助されるところだったらしい。

「もう若くないからいいわよね?」というようなことを言われたらしい(そんなに高齢でもないし、もっと言うと年齢の問題なのか甚だ疑問だ)が、当然断って女性に介助してもらえることになったらしかった。

そのお風呂は少し広く真ん中に何やら台のようなものがあったので、「あれは何ですか?」と聞くと寝たきりの人や起き上がれない人のための身体を洗う機械だそうで、人間食洗器のようなことらしかった。

台に仰向けになり顔だけが機械から出て、機械を作動させると身体が洗われるらしいということを聞き、私は興味が沸き「一度それをやってみたい」と言ってその機械で洗ってもらったことがあった。

ごしごしタオルで洗うわけではないので、ただシャワーや洗剤らしきものがかけられるだけで洗い残し感のようなものがあった。

「こんな感じかぁ」と思い、またやりたいと思うことはなく、その機械で洗ってもらったのはそれきりだった。

このことを療法士さんらに話すと「なんで入ったんですか?!」と驚かれ、「興味があったから」と言うと、笑って「で、どうでした?」と聞かれ「もういいかなぁ」と言うとまた笑っていた。

5-2 急性期病院入院生活後半~とりあえず動けるようになって~

リハビリの甲斐あって、車椅子から歩行器になった。とても嬉しかった。

歩行器も何種類かあるらしく私に合うものをKさんが選んでくれた。

歩行器になったことで、視界が変わった。立った状態で見えるものと車椅子に座った状態で見えるものはまるで違った。

それまで見えていた景色は、病室の壁や天井やリハビリ室といった屋内のもののみだった。

病室では窓側のベッドだったのだが、歩行器になるまでは窓の外を見ることはなかった。

病室の窓辺まで1、2歩くらいなのだが、車椅子の時はそんな近い窓辺に行くことすらもなかったのだ。

それが歩行器になって、なんとなく窓の外を見たくて病室の窓辺や廊下の突き当りの窓辺や談話室の窓辺に行くようになった。

それぞれの窓の外を眺めて自分がいる地理的な場所を私は初めて知った。

「私はここにいるのか」と、初めて自分がいる場所を認識出来た時のことはなんだかとても印象に残っている。

病室の窓の外を見ると川が流れていた。きれいな川ではない。

廊下のつきあたり(私の病室を出てすぐ右)の窓からもその川は見えて、向こう側には大きな看板が見えていた。

談話室の窓の外には建物が見えた。病室の窓と廊下の窓から見える川は東側で談話室から見える景色は北側だった。

外の景色を見られるようになったことは私にとって精神衛生上かなりよかった。窓の外を見るだけで少し元気になれた。

同じ病室の隣のベッドの女性もいつのまにか車椅子ではなくなっており、ある日の夕方、二人で廊下の突き当りの窓から見える大きな看板に書いてあるものについてなんだかんだと話したりしていた。

その窓辺の近くには誰が置いたかは知らないが椅子がひとつ置いてあった。

立ちっぱなしが疲れる身としてはその椅子がありがたく、その窓辺に行くとそこに座っていた。

歩行器になってとても印象に残っていることがある。

2014年4月20日日曜日。

この日は朝からザーザー降りの雨だった。だから朝から外は暗かった。

私は歩行器で談話室まで行き、ソファに腰かけ、窓の外を眺めていた。

ちょうど目線の先の方に美術館があったからなのか、美術館に行きたいと思った。

元気な時なら元々無精な私は雨の日に外出したいなんてきっと思わなかった。でもこの時は、雨でも出かけたいと思った。

雨の日曜日に美術館へ行きたいと思った。外を自由に歩きたいと思った。

病院の窓から見下ろした先に、人が傘をさして歩いていて、外を自由に歩けることを心底羨ましく思った。

5-3 急性期病院入院生活後半~大浴場~

ある日から、大浴場のお風呂に行けるようになった。

行けるようにはなったが、裸眼視力が0.1もない私の視界は超絶悪く、大浴場の中は支えもなく足元も滑りやすく、けっこう怖かった。

大浴場には、「見守り」の看護師さんか療法士さんがいて、人に見られながらのお風呂というのはなんだかまるで監視されている罪人のようだった。

洗い場からお湯の張った浴槽への短い距離も足元が怖かった。

お風呂場というのはこんなに足元が滑りやすくて怖いのかとこの時初めて知った。

左足の感覚がないのでとても怖いのだ。踏みしめたりすることが出来ないので滑りやすくて転びそうで怖いのだ。

でも「大浴場に行ける」ということが自分の身体機能が回復している証拠に思えて嬉しかった。

初めての大浴場で、視界も超絶悪い中で、きっと私はもたもたしていたのだろう。

洗い場で隣にいた女性が「あなた、大浴場は初めて?」と声をかけてくれた。「はい」と答えると、その女性はいろいろと教えてくれた。

「これをこうするといいわよ」とか、「こういうものがあると便利よ」とか。

視力の弱い私はその親切な女性の顔をはっきり認識出来なかったが、その場でお礼だけは伝え、秘かに彼女のことを「お風呂のプロ」と呼び、療法士さんたちに「お風呂のプロ」の話をしていた。「お風呂のプロ」にまた会いたいと思っていた。

ある日、Iさんとリハビリ室にいた時、ひとりの療法士の男性が私のところへ来て、「僕の担当の患者さんが退院されたんですけど、こんな女性にお風呂で会ったからその人に会ったらよろしく伝えてほしいと言っていました」と話してくれた。

その療法士の男性は、「患者さんは、「大浴場でこんな女性に会ったんだけど、その女性の名前は聞かなかったの。若い女性だった」と言っていたのでリハビリ室に来ている若い女性はあなたしかいなかったので、多分お風呂で会われたのはあなたですよね」と言った。

そうだ、と思った。その女性が言う「若い女性」は多分私だ。そして多分その女性が「お風呂のプロ」だ。

その時Iさんと2人で「お風呂のプロだ!」と言った。

療法士の男性は「お風呂のプロ?」と不思議そうな顔をしていた。

私は親切にしてもらった側なのでもちろんわかるのだが、その女性も私のことを気にかけてくれていたのかと思うと嬉しかった。とても心があたたかい気持ちになった。

その女性が既に退院しているということだったのでもう会えないことや改めてお礼を伝えられなかったのが残念だった。

でもその療法士の男性もその女性の伝言を名前もわからないのに当てをつけてわざわざ伝えにきてくれて、その優しさも嬉しかった。

5-4 急性期病院入院生活後半~転院前~

入院中、看護師を目指して勉強中の学生さんの研修の受け入れ期間があり、私と隣のベッドの女性にも研修の学生さんがひとりずつつくことになった。

私についた女の子はジャニーズが好きらしく誰が好きなのかとかお友達とはどんな所に遊びに行くのかなんてことを聞いたりしてなんだか楽しかった。

KさんやIさんのリハビリの時、私の最も苦手な四つん這いの運動をそのコも一緒にした。

そのコが私に合わせてくれたのかどうかはわからないが、彼女もうまくは出来なくて、「難しいよねぇ」なんて言って笑った。

Yさんのリハビリの時は一緒に発声練習をしたり、舌で谷折りをつくったりした。この時も「難しいよねぇ」なんて言って笑った。

大浴場でも彼女は「見守り」体験をした。

この時私の隣のベッドの女性とその女性についてる研修生のコも一緒だったので、4人で脱衣所でお喋りしていて楽しかった。

私とそのコ、隣のベッドの女性とその女性についてるコ、そしてそのコらの学校の先生と5人でお喋りしたりもした。この時も楽しかった。

彼女たちの研修の最後は課題のようなものがあるらしく、担当の患者さんにプレゼントのようなものをそれぞれ渡すというものだった。

彼女は私のために手作りの「にぎにぎ(手のリハビリで握る練習をするもの)」を作ってくれた。

裁縫は得意ではないと言っていたのに、リラックマのアップリケのようなものも作ってくれ、それを白と水色のパイル地のものに縫い付けた「にぎにぎ」をプレゼントしてくれた。

「にぎにぎ」は2つあった。もうひとつの「にぎにぎ」にはコリラックマのアップリケが縫い付けてあった。ふたつとも可愛かった。

ものすごく嬉しかった。苦手な裁縫で私の好きなものをつくってくれた彼女の気持ちがとても嬉しかった。今も持っている。

この時、Kさんもリラックマ好きだったので、「見て見てー!」と彼女に見せて、2人で「可愛いー!」と言ってテンション上がっていた。

2014年3月29日から2014年4月24日までの27日間、急性期病院にいた。

起き上がれない状態から、車椅子になり、歩行器になり、杖歩行にまで回復させてもらった。

肩から震えていたのに大きな震えは治まった。

喋ることも入院当初に比べるとだいぶマシになっていた。

そして、「リハビリを強化するためにリハビリ病院へ転院しましょう」ということになり、私は回復期病院へ転院することになった。

6章 回復期病院でのこと

6-1 回復期病院に転院

2014年4月24日木曜日、回復期病院に転院した。

急性期病院ではずっと病衣を着ていたけれど、回復期病院では病衣を着ることになるかどうかわからないからと母がパジャマを3セット買ってきてくれた。

お見舞いでいただいたものや入院生活での荷物をまとめてベッド周りをきれいにして、転院の支度をした。

看護師さんたちや隣のベッドの女性がエレベーターまで来て見送ってくれた。みんな「お大事に~」と言ってにこにこして見送ってくれた。

エレベーターで1階まで降りて病院の出入り口のところへ来た。

病院の車で転院先の病院へ送ってもらうので、病院の出入り口付近の車寄せのような所まで行くと、担当医の先生と担当の療法士さんたちが見送りのために来てくれた。

当日は気持ちのいいお天気だった。

前日までに担当の療法士さんたちにお礼を書いた手紙を渡していたので「お手紙ありがとうございます」と彼女たちが言ってくれた。

車に乗る時に、担当医の先生が私と母に、「(療法士の)彼女たちもあなたと年齢も近くて楽しかったみたいですよ」とにこにこしながら言ってくれた。「私も楽しかったです」と言った。なんだかあたたかい気持ちになった。

みんなににこにこしながら見送られ急性期病院をあとにした。

「リハビリをもっと頑張って早く良くなろう!」

私はそんなことを思って意気揚々と回復期病院へ向かった。

回復期病院に着いて私は車椅子に乗り、車椅子を押してもらいながら病院の自動ドアの入り口を入ると、そこは天井の高いきれいなエントランスだった。

母と「きれいね」なんて言いながら病室へ向かった。

病室は4階で、東向きの4人部屋だった。

病室の入り口を入るとすぐ目の前左側には洗面台があり、どうやらそこで歯磨きをしたり洗顔をしたりするようだった。

洗面台の前には椅子が2脚置いてあり、その椅子は歯磨きや洗面時に立つのが難しい人が使ったり、お見舞いで来た人のために使ったりするものとして置いてあった。

その洗面台の左奥に4つのロッカーが洗面台と同じ向きで並んでおり、各々そのロッカーに荷物を収納するようになっていた。

病室の入り口を抜け、左右に2台ずつベッドがあった。

窓の外は道路で車のエンジン音が聞こえていた。街路樹の葉っぱがちょうど窓を開けた目の前にあった。

病室入り口のドアの隣にはもう1つドアがあり、そこはどうやらトイレのようだった。

全ての病室のすぐ隣にはトイレがあった。部屋のすぐ隣にトイレがあることになんだかほっとした。

クリーム色の壁や廊下や天井。 隣のベッドとの仕切りのカーテンは薄いピンク色のボーダー柄。

私のベッドは、洗面台とロッカーが4つ並んでいるその壁の裏側、つまり入り口を入ってすぐ左側にあった。

ベッドの脇には棚があり、上は収納棚、真ん中はテレビ、テレビの置いてあるすぐ下は引き出しがついていて、引き出しが3つほどあっただろうか。

引き出しの一番上は引き出すとテーブルになるスライドテーブルになっていて、その下には鍵付きの引き出しがあり、1番下は冷蔵庫になっていた。

私はここでもテレビは見なかったので、テレビの向きを動かしてモノを置くスペースとして使っていた。

貴重品は持たないようにしていたので鍵付きの引き出しの鍵を使うこともなかった。

6-2 病院側からショックなことを聞かされる

病室に入り、同室の方々へ「今日からお世話になります」と挨拶をした。

向かいのベッドの女性は翌日だか翌々日だかに退院することが決まっていたようで少しお話しただけなので話の内容は覚えていないがなんだかさばさばした感じの女性だった。

同じ部屋にはもう一人いて、優しそうな年配の女性だった。物静かで、目鼻立ちのはっきりしたお顔の女性だった。

挨拶も済ませ、荷物を整理したりしながら、私は「リハビリ頑張って早く元の身体に戻ろう!」とやる気に満ちていた。

ところが、やる気を削がれるようなことを次々と言われるのだった。

まず、最初のショックはその病院での担当医から「退院出来るのは3ヶ月後くらい」と言われたことだった。

「早く良くなろう」と思っていた私にとってプラス3か月はショックだった。プラス3か月は全く想定していなかったのだ。

え、なんで3ヶ月?

3ヶ月かかるの?

なんで3ヶ月ってわかるの?

「退院出来るのは3ヶ月後くらい」と言われ、そんなことを思った。

回復期病院で赤字にならない期間が3ヶ月らしいことを知ったのはそれからもっと後だった。

実際、この病院入院期間の後半はいてもいなくても状態は変わらなかったしまるで消化試合のようだった。

退院日を決めるという時に医者はどや顔だった。「ほら、最初に言った通り3か月だったでしょう?」と。

消化試合のような入院をさせていて何をどや顔してるんだろうと思ってその医者を心から軽蔑したのを今も覚えている。

私にとって入院の必要のない入院期間が確かにあったのだ。消化試合と感じ、入院の必要性を身体は全く感じていなかった。

身体はわかる。

どんな運動が自分の身体機能回復に良いかも身体がわかる。

理屈ではない。

わかるのだ。

だから回復期病院入院のの後半は不要な入院だったと私はハッキリと言える。でも結局私は病院の利益のために3か月そこにいることになった。

次のショックは、その病院で私の担当になる理学療法士の男性から私の身体は元には戻らないと言われたことだった。

今から「良くなろう!」と思っている人間に向ける言葉としては随分だ。

彼等の仕事は「良くなろう!」としている人間を「良くなる」ためにサポートすることではないのか。

そもそも良くなるためにそこに私はやってきたのだ。

「あなたの身体は元には戻りません」と言うことは病院側の保身のためらしいことを後になって知ったが、この時はただただショックだった。

そしてもうひとつは、担当ではなかったがひとりの作業療法士の女性から「お仕事はお母様に付き添ってもらえませんか?」と言われたことだった。

これがけっこうショックだった。

「(倒れる前まで)ずっと頑張ってやってきて、そんなことをしないといけないのか・・・そんなこと出来るわけないじゃないか・・・私はそんな身体でずっといるということなのか・・・」と、涙が止まらなかった。

「これまで頑張ってやってきたのに、・・そんな・・・」と、ショックだった。

このことを担当の理学療法士の男性に話したら、その女性がその後私のリハビリにつくことはなかった。

6-3 早く早く良くなりたい

私は、やる気をしょって回復期病院へ転院したはずなのに、最初に出ばなをくじかれた。

私は泣いた。

私はここに何しに来たんだ・・と思った。

身体を良くしにきたはずなのに、なんだこれは・・と。

それでも凹んだ私はそのまま凹み続けるわけではなかった。

誰がなんと言おうと絶対に良くなってやると思った。

漫画スラムダンクの主人公の桜木花道のような「急成長」ならぬ「急回復」をしてみせてやると思った。

ある日、卓上カレンダーを母に持ってきてもらい、そこに目標を書き込んだ。そして、担当の理学療法士の男性にそれを見せ、

「私はこの日に退院したいから、そのためにはこの日までにこうなる。

その日までにそうなるためにはこの日までにこうなる。

そしてその日までにそうなるためにはこの日までにこうなるから、よろしく!」と言った。

その後も計画修正の都度彼に「この日までにこうなりたいから、よろしく!」と言っていた。

そんな私と彼のやり取りを見て、母はその彼に「あなたも大変ね」と苦笑いしていた。

回復期病院でリハビリを開始した時、最初歩行器を使うように言われた。

急性期病院入院中の最後の方では杖だったので、歩行器に戻されるのは回復が遅くなる気がした。

「せっかく杖までなったのに、歩行器に戻されるなんて・・・」「早く良くなりたいのに戻されたら貴重な回復のための時間がもったいないじゃないか・・・」なんてことを思った。

でも仕方ない。仕方ないから、早く歩行器から杖になれるようにしようと思ってリハビリに励んだ。

努力の甲斐もあって、ある日担当の理学療法士の男性も担当の作業療法士の女性もADLアップを認めてくれた。

ADLとは日常生活動作(Activities of Daily Living)の略で日常生活の中で生じる基本的な動作のこと言い、ADLアップとは、車椅子から歩行器へ、歩行器から杖へ、杖から独歩へ、という動作の向上のことを言う。

これを医者が認めれば、例えば車椅子から歩行器になることが出来る。

なので、担当の理学療法士の男性と作業療法士の女性が認めてくれたのであとは担当医の許可をもらうのみとなり、療法士の2人が認めてくれたのは嬉しかった。

早く良くなって早く退院したい私としては、早く独歩へ近づきたかったから、歩行器から杖になれるというのは明らかな前進で、早く杖に慣れたかった。

しかし、その日担当医は早々と帰宅していたため許可をもらえず、次の日もその次もその医者がつかまらずその間私は歩行器だった。

貴重な回復期の時間。

「今日出来ること」が「明日に伸びる」なんて私にとってはあってはいけないことだった。

少しでも早く良くなろうとしている私にとっての貴重な時間をその医者は無駄にした。

私は心底腹が立った。

結局数日後、ADLアップが認められ私は杖になった。

6-4 回復期病院入院生活~食事・お風呂~

ある日、向かいのベッドに50代くらいの女性が入院してきた。

その女性は自転車を漕いでいた時に車とぶつかり片方の足を骨折したらしかった。

救急車で運ばれて手術をしたそうで、リハビリのために転院してきたとのことだった。

この女性は気持ちいいくらいさばさばした人ですぐに仲良くなれた。

病室は、物静かで目鼻立ちのはっきりしたお顔の女性Aさんと私の向かいのベッドのそのさばさばした女性Bさんと私の3人になった。

回復期病院では、食事は病室に運ばれてくるわけではなく食堂に行って食べるスタイルだった。

食堂での席は決められていて、同じ病室の人と同じテーブルというわけではなくランダムに決められており、ひとつのテーブルに3~4人が座れるよう椅子が置かれてあった。

回復期病院でも朝食はパンかお米を選べるようになっていて昼食と夕食は全員同じメニューのようだった。

お茶碗を持てない私はもちろん朝食はパンを選んでいた。

AさんもBさんも最初はお米を選んでいたようだが、途中で「パンの人のメニューの方が良さそうね」と言って、気が付くとみんなパンに変えていた。

食堂では同じフロアの人たちが集まるので、どんな人たちが入院しているのだろうと思い食堂に集まった時に見回してみると、年配者が多かった。

そして、圧倒的に女性が多かった。

おそらくだが、私のいた部屋とその隣の男性部屋は他の病室に比べると年齢層が若かったように思う。

隣の男性部屋にいる人たちは見た目の印象から40代~50代くらいのようだった。

私の部屋も、30代の私と50代の女性がいるだけで他の病室に比べると年齢層は若かった。

他の病室はほとんど全員70代80代くらいかと思われた。

お風呂は30分ごとでコマ割りされており、朝から夕方の17時あたりがラストだったように記憶している。

空いてるコマの中から入りたいコマを選べるようになっていて、当初はラストのコマは空いていなかったので、とりあえずラストの時間に近いコマを選んだ。

お風呂はリハビリ等々終わった後に入りたかったから、出来るだけラストに近い時間に入りたかった。

私たちにとっては17時のお風呂はラストなのだが、お見舞いに来てくれた女性が「一番風呂!?いいわねぇ~」なんて言っていたので、「普通の生活ではない」ことを改めて感じさせられて、なんだか切なくなった。

まぁ入院中だから仕方ないのだが。病院のお風呂の時間はどこにいってもそうなのだ。

18時が夕食。21時が就寝。お風呂が18時より前になるのは当然だ。

朝6時に起床し、朝食を8時に食べ、食べ終わると各々自室へ戻る。

病室の各患者のベッド脇の棚上部の収納棚の扉にマグネットでくっついた小さなホワイトボードがあるのだが、9時前に療法士さんたちが各病室を回り、彼等はそのホワイトボードにその日のリハビリ担当者とリハビリの時間を書きに来る。

私たちはそれを見てその日のリハビリが何時と何時と何時にあってそれぞれの担当者が誰かを知る。

(1日3回リハビリがあるので、それぞれの時間とそれぞれの担当者をそのボードで確認する)お見舞い等の面会がある場合はみんな前もってこの日のこの時間は避けてほしいと希望を伝える。

6-5 回復期病院でのリハビリ~いろいろな療法士さん~

リハビリは1日3時間。

療法士さん1人につき1時間のリハビリを1日3回。

なので、1日3人若しくは1人が2回する場合は1日2人の療法士さんたちとリハビリをする。

午前中1時間、午後に1時間が2回で2時間、合計3回の3時間という感じだった。

この病院では、療法士さんたちは3つの班に分けられており、担当の療法士さんの所属する班の療法士さんたちのリハビリも受けるようになっていた。

例えば担当の療法士さんがA班なら、担当の療法士さんのリハビリはもちろんだが、A班の他の療法士さんのリハビリを受けることもあるということだ。

療法士の人たちの平均年齢は20代だろうと思える程度に若かった。話題に困ることはあまりなかった。

漫画の話をすると「その漫画持ってますよ」と療法士の男性が言うので、「読みたいから貸して」と言って彼から漫画を借りたりもした。

色々な療法士さんがいた。

きつそうな運動メニューをする人たちが何人かいた。私はその方が回復が早い気がして「あなたのリハビリがいいなぁ」なんて本人たちに言ったりしていた。

変わった経歴の療法士の男性がいた。その療法士さんは、他の療法士さんたちよりも年齢は上なのだが、元々は全く畑違いの仕事をしていたらしくあるきっかけがあって療法士になったそうで療法士としての経験年数は他の療法士さんたちと同じくらいらしかった。

それでもその人の年齢的な経験値によるものなのか、私の性格を彼なりに分析してリハビリをしてくれた。

その人は、「あなたには運動の理屈を説明してからやった方がいい気がする」と言い、いつも丁寧に説明してくれながらリハビリをしてくれた。

例えば、「こういう動作が今出来ないのはこれこれがこうだからなんです。だからこれこれをこうするためにこういうことをすると効果が期待出来ます」といった具合だ。

この方法はおそらくアタリで、その後(退院以降色々なことに私は挑戦するのだが)全ての運動をする上で理屈や説明を聞いて行うことによる良い変化があった。

全てが自分の中に落とし込めなくてもいいのだ。

全てはわからない。素人だから。

でも、どういう目的でどう身体を動かすとどのような効果が期待出来るのか、各動作の時何をどう意識したらいいのか、そういうことをまずは耳で聞いて理屈を頭でなんとなく理解してそれからやってみる、これは私には合っていた。

私は早く良くなって早く退院したい一心で、1日3時間では足りないと思い、食事やお風呂の時間以外は部屋での自主練リハビリに充てた。

自主練メニューは療法士さんたちに作ってもらった。

リハビリ用の道具で借りられるものは借りて部屋で自主練リハビリをずっとしていた。

評価表を自分で作り、リハビリが終わると療法士さんたちに身体の評価をしてもらい、改善点等書いてもらった。

例えば、股関節・膝関節・足関節というように部位ごとに10点満点で評価してもらった。

担当の療法士さん以外の療法士さんたちのリハビリも受けるのでそれぞれの意見が聞けた。自主練リハビリのアドバイスも求めた。

これをやったことで自分の何が弱くてどこをどう鍛えないといけないのかを明確に出来た。

そしてそれを理解した上で自主練リハビリをやっていた。

杖になったばかりの頃は、自由に杖で歩き回れるわけではなく「見守り」が必要とされるので、数歩で行ける部屋の隣のトイレに行く時も食堂の往復も全てブザーで誰かを呼んで付き添ってもらわなくてはならなかった。

これがものすごく面倒だった。

ある日の朝、病室から食堂に行くためにブザーを鳴らして部屋で待っていても誰も来ない時があった。

忘れられていたのだ。

この「見守り」が必要とされている間は誰かを呼ばないと動けず不便極まりなかった。

なので、この「見守り」から「見守り無し」に早くなりたかったので、次のADLアップは早くしたかった。

割と早くそれは出来たので、その時はほっとした。

6-6 回復期病院でのリハビリ~坂とか傘とか~

リハビリをしていると、「1週間前に出来なかったことが出来るようになっている」ということが毎週続き、療法士さんたちも驚いていた。

「来週にはこうなっている」と私はいつも言っていて実際にそうなっていた。

私自身もこのことには自分のことながら他人事のように「本当だ。すごいなぁ」なんて思っていた。

「出来るようになる」ということは、それと同時に自分の「出来ないこと」を新たに確認することでもあった。

例えば大きな「出来ないこと」に目がいって小さな「出来ないこと」に注意が向いていなかったのが、出来なかったことが出来るようになることで小さな「出来ないこと」を確認する羽目になるのだ。

だからその都度それなりにショックを受けた。

ある日、病院の敷地内にある勾配を歩くリハビリをすることがあった。

病室のある病棟から外に出て、向かいの病棟のすぐ脇に小さな勾配があり、その勾配を下ったその先は駐車場になっていた。

歩き出した時私は何も考えていなかったのだが、下り始めると自分の身体がどれだけ坂を歩くのが難しい身体なのかがわかった。

ショックだった。

自分の身体の現実を1つ知った。

倒れて以降勾配を歩いたことのなかった私の足はまるで生まれたての小鹿のようにぷるぷると震えていた。

療法士の男性が私の右側から支えてくれながらなんとか下った。

下った後は今度は上りだ。

上りも難しかったが下りの方が私にとっては難しかった。

この小さな勾配のある同じ場所を歩くリハビリで外に出ることになった別の日。

その日は雨だったので傘を持って出たのだが、倒れて以降初めて傘を持った。

「傘を左手で持ってみましょう」と言われて傘の柄の部分を持つと手首がぐにゃりと曲がって「傘をさす」ことが出来なかった。

ショックだった。

自分の身体の現実をまた1つ知った。

傘を差せず、差そうとすると手首がぐにゃりと曲がって傘が横に倒れて療法士の男性の頭に当たっていた。

この時はそんなことを繰り返していた。

ある日、リハビリ室でリハビリをしていると、ほかの患者さんを担当している療法士の男性が私に「ここに水たまりがあると思って跳んでみてください」と私に言ったので跳ぼうとしたが、私の身体は跳ぶことが出来なかった。

跳ぼうと思っても私の身体はじっと固まっていた。

するとその療法士の男性は、「本当に跳べないんだーっ!」と初めて見たというような反応をした。「え、実験か何かだったの?」と思った。

若年性脳梗塞の患者を見たことのある人はあまりいないということだったので、どんなものか見たかったのだろうか。

それはいいのだが、この時「出来ないこと」をまた知った。

跳べない。

その場で軽くジャンプすることが出来ない。

そんな身体であることを私はまた知った。

また別の日。

バランスボールをつかってその場でドリブルするというリハビリをした。

バランスボールでドリブル。ドリブルは手首のスナップが必要で、もちろん出来なかった。

6-7 眩暈

療法士さんたちは患者さんに合わせて、病室へ迎えに来て一緒にリハビリ室へ行ったり、患者さんに来てくださいと言って患者さんにリハビリ室へ来させたりしていた。

私は当初お迎えに来てくれるのを待つ身だったので、病室の自分のベッドに座って待っていた。

待っている時はいつも手の自主トレリハビリにと1人の作業療法士の女性が作ってくれた”糸巻き”をぐるぐるしていた。

その”糸巻き”は、サランラップの芯のようなものに太目のブルーの紐をつけたもので、この紐をその芯にぐるぐる巻きつける動作を左手でやっていた。

紐をぐるぐるするだけの単純な動作だけど、スムーズには出来なかった。かくかくするのだ。なめらかに出来なかった。

だからなめらかに出来るようになるために毎日ぐるぐるしていた。

この糸巻きを作ってくれた女性はリラックマ好きの私のためにリラックマの折り紙をプレゼントしてくれた。手のリハビリに折り紙を、ということだった。

嬉しかった。

その折り紙の完成形はお弁当箱とお弁当の中身だった。リラックマのイラストの入ったお弁当箱。

お弁当の中身はウィンナーや枝豆やチーズボールなどなど。リラックマの顔のついたスプーンやコリラックマの顔のついたフォーク。

折り紙でそれらを作るというものだった。もちろん作り方の書かれたものも入っている。

私はこれを作り上げて完成したものをこれをくれた作業療法士の女性にプレゼント返しをしようと決めて、作り始めた。

毎日折り紙の作り方を見ながら1つずつ作っていった。

ある日、病室のベッドに腰掛けて糸巻きをしていた時のこと。

いっときすると次のリハビリの時間だったのでいつでも立てるようにスニーカーを履いてスタンバイOKの状態でだらだらと糸巻きをしていた。

少し眠気があったので、上半身をベッドに倒した。枕の方に頭がくるように横に上半身だけ倒した。

するとその時、眩暈がした。

眩暈はすぐには止まなかった。

その眩暈は、まるで倒れた時の眩暈のようだった。

倒れた時の眩暈と同じ眩暈がきたので怖くなった。

あの時の眩暈だ

同じだ

止まらない

なにこれ

なんで

怖い

またあの吐気がくるの?

せっかく身体が良くなってきてるのに振り出しに戻るの?

いやだ!

いやだ!

絶対にいやだ!

怖くてたまらなかった。

目をつむって眩暈が止むのを祈って身体を動かさないようにした。

目をつむっても眩暈が続いているのはわかった。

そうしていっとき目をつむってじっとしていた。

このことを療法士さんに言うかどうか悩んだ。

もし言ってリハビリが止められたら困ると思った私はこの時は言わなかった。

でも、その後また同じようなことがあった。その時はさすがに2度目なので言うことにした。

担当の療法士さんに言って、彼は担当医に話してくれたそうだが、特に検査をされたりすることはなかった。

この眩暈はその後もふとした時に私を襲ったので、退院後にお医者さんに相談すると「脳が障害を受けてるんだろうねぇ」と言われた。

障害で眩暈・・・

てことは、良くならないってこと?

もうずっとこの眩暈はあるってこと?

ちょっとでも頭を動かすと眩暈がくるの?

ずっと?

その日は落ち込んだ。

6-8 回復期病院入院生活~カエル~

ある日、食堂の私の席の隣の人が退院され、別の女性がその席に来るようになった。

穏やかで優しそうな感じの女性だった。話していると、どうやら病室も同じになりそうだった。

その女性は別の病院からの転院ではなく、同じその病院の別のフロアから4階に来ることになっているらしかった。

ほどなくしてその女性が同じ病室にやってきた。

これで、病室の窓側に、物静かで目鼻立ちのはっきりしたお顔の年配の女性Aさんと食堂で私と同じテーブルの女性Cさん、廊下側に、私とさばさばしたした女性Bさんの4人になった。

同じ部屋で長く過ごした人たちがこの人たちで本当に良かったと思った。それぞれ優しくて温かくて楽しかった。

Aさんは長く入院されていたらしく退院日が近かった。

退院日が近かったからか、彼女のリハビリはほとんど外歩きだった。

Aさんは外歩きから帰ってくると、「リハビリの兄ちゃんが速く歩くから追いつかないといけないと思って速く歩いてすごく疲れる」なんて言っていて、それを聞き他3人で「大変だぁ」なんて言って笑っていた。

でもその「リハビリの兄ちゃん」は、Aさんが速く歩くから速く歩いていると言っていて、それを聞いてまたみんなで笑った。

ある日4人で話していると、カエルは「早く家に帰る(かえる)」のゲン担ぎらしいだとかっていう話題が出たことがあった。

それで、Aさんが退院前の外泊か何かの際に同じ部屋の私たち3人にカエルのマスコットのついたキーホルダーのようなものをプレゼントしてくれた。

3人色違いのカエルで、私は黄色のカエルをいただいた。

Aさんは「早く帰れますように」と言って3人に渡してくれた。

嬉しかった。

絶対早く帰ろうと改めて思った。

そして、Aさんが退院して、窓側が空いた。すると向かいのベッドだったBさんが窓側に移りたいと言って窓側に移った。

これで窓側にBさんとCさん、廊下側に私と空いたベッドという状況になった。3人になっても明るく楽しく過ごしていた。

ある日、別の部屋から恰幅のいい女性が移動してきた。

その女性は別の部屋にいたが、こちらの部屋の空いているベッドの場所(Bさんが元々いたベッドの場所)がトイレに近いということで担当の療法士さんと相談して移動することになったらしかった。

その女性も脳梗塞で脳幹梗塞という脳梗塞の中でも後遺症がひどいケースの多い脳梗塞らしいとのことだったが、本人曰くそこまでひどい後遺症ではなかったそうだ。

小学生のお孫さんがいるようだったがそんなに年配な印象は受けなかった。この女性も明るい方だった。

この女性をDさんとして、部屋は4人になった。この4人部屋はまるで家族のようだった。

6-9 回復期病院入院生活~風呂場は泣き場~

各病室の廊下に面した1つしかない入り口のドアは、基本的に常に開放するようになっていたので、暑い日は冷房が入っていてもあまり涼しくなかった。

なので風呂上りなんかはとてつもなく暑かった。

そこで、4人で話し合ってドアを閉めようということになり、あまりに暑い時はドアを閉めていた。

看護師さんが来ると「この部屋なんでドア閉めてるの?」と言って開けられるのだが様子を伺ってまた閉めていた。

お風呂からあがって閉められた部屋に入るとエアコンのヒンヤリした冷気が部屋に閉じ込められているので、みんな「涼しいーっ!」と言って爽快な気分だった。

外歩きのリハビリから戻った時もみんな「涼しいーっ!」と言っていた。暑い時に部屋が涼しいと気持ち良かった。

お風呂のコマも、退院者が出てラストのコマが空くと、「2人で続きのコマにしたら、1時間の中で2人で分けて入ればいいじゃない」なんてBさんとDさんは相談してお風呂のコマを決めていた。30分をオーバーすると怒られるので面倒だったのだ。

私は別のお風呂のラストのコマを確保出来た。ラストでもオーバーすると怒られた。

そもそも身体が不自由な人間たちなのだから通常よりも時間がかかるのは当たり前なのに30分のお風呂の時間制限とそれをオーバーして怒られるのもどうかと思ったが。

この4人部屋は明るく、楽しかった。それを証明するかのように、療法士の人たち何人かから「この部屋はいいですね」なんて言われていた。

ある日の朝、朝食の時間よりも前の時間に、何を話していたかは覚えていないが、BさんとCさんが廊下に聞こえるくらいの声で笑っていたので、療法士の男性の1人が部屋にひょこっと来て、「何がそんなに楽しいんですか?」とにこにこしながら聞いてきていた。「別に何ってわけでもないんだけどねー」なんて答えてまた笑っていた。

「入院」というただでさえげんなりする状況でそれくらい明るくいられる人たちと同室だったのは本当に救いだった。

げんなりする状況は「入院」だけではなかったから。

「不自由な身体」は常に私をいくらでもネガティブにしてくれたのだが、だからと言って常に泣いていたわけではなくやり過ごしていた。それでも激しく泣きたくなる時というのはあった。

泣きたい時はお風呂で泣くと決めていた。

風呂場は病室やナースステーションから離れており、何よりひとりだし、声を出して泣いてもシャワーの音でかき消されるからだ。

風呂場で声を出して泣いた。

これは何度かやった。

風呂場で泣く行為は、入院中だけではなく、退院後自宅でもやっていた。

「声を出して泣く」ことが出来るのは風呂場だけだった。泣くとすっきりした。

「何をそんなに泣いてたんだろう」なんて思えるくらいすっきりした。

そんなネガティブな気持ちがあっても同室の方々と楽しく過ごせたことでどれほど救われたかわからない。

ある日の夜。

消灯時間は過ぎていたのだが、虫がいるってことで私とBさんが部屋でバタバタしていた。

CさんとDさんは寝ていたので電気はつけず、何の明かりだったかは覚えていないが弱いオレンジ色の明かりのおかげで少しは見える状況だった。その中で、虫を追い払おうとしていた。

2人で「なんかいるよね」なんて言って、「あ!そこ!」とかなんとか言いながら虫をなんとかしようとしていると、部屋の前を通った看護師さんが廊下から開け放たれたドア越しにバタバタしている私たちを見ながら「何してるんですか?」と笑いながら言ってきたので、「いや、虫がいるから・・・」と言いながら、消灯時間をとっくに過ぎており怒られることがわかっていたので、そそくさと2人ともベッドに戻った。

まるで修学旅行中の同級生みたいだ。

6-10 回復期病院入院生活~パンツ忘れる~

風呂場は病室から離れた所にあり、いつも着替えを持って行っていた。

私が利用する風呂場は同じフロアの北側一番奥にあった。病室のドアを出て右にまっすぐ延びる廊下を歩いた先の右手に風呂場のドアがある。そこに着くまでにいくつかの病室の前を通る。

風呂場の前に着き、そのドアを開けると緩やかなスロープになっていて、そのスロープの先に右手と左手に一つずつ風呂場があった。

風呂場はコマを決める時にどこの風呂場かも決められているので、私はこの左手の風呂場にしか入ったことはなく、他の風呂場の構造を知らない。

私の利用していた風呂場はスロープの先の左手のドアを開けると広めの脱衣所があった。

ドアを開けて左手にはトイレがあり、右奥の角に洗面台がありその横に脱衣カゴが置いてあった。

その洗面台と脱衣カゴの左手奥が浴室になっていた。

脱衣所の右手には窓があり、病室と同じ東側なので窓の外は道路のようだった。

もちろん脱衣所の窓なので開けたことはないが。

ある日、こんなことがあった。

いつも通り風呂場へ行きシャワーを浴びて上がった時のこと。

その時は脱衣所の窓から入ってくる日の光がまだ明るかった。

そんな中、脱衣所の足ふきマットのある所で髪をタオルで拭き、身体を拭き、脱衣カゴに入れていた自分の着替えを入れた布袋から着替えを出して着替えようとした時。

布袋の中にはキャミソールとTシャツとリラコのみ...パンツがなかった。

え・・・

どうしよう・・・

パンツがない・・・

どうしよう・・・

どうしたらいい・・・

焦った。

時間にすると短かったと思うが、青ざめた私にとっては時が止まったようで短くは感じられなかった。

とりあえずパンツ無しでキャミソールとTシャツとリラコを着て部屋に戻ろう!と思った。

慌ててパンツ以外を身に着けて急いで部屋に戻った。

髪の毛はタオルで拭いただけで濡れまくっていた。それはいつものことなのだが。

ドライヤーはナースステーションに置いてあるのでいつもそこにドライヤーを借りに行って病室で髪は乾かすようにしていた。

でもこの時はドライヤーをナースステーションに借りに行ってる場合ではなかった。

とにかくパンツだ。

部屋に戻って、「パンツ忘れたー!」と叫んで、急いでロッカーからパンツを取り出してベッド周りのカーテンをシャッと閉めて急いでパンツを履いた。

真剣に焦って叫んだ私の「パンツ忘れたー!」で部屋のみんなは大笑いだった。

パンツを無事履き終わって、カーテンの中から顔を出した私に誰かが「忘れたのが上(リラコ)じゃなくてよかったね」と笑いながら言った。

そう言われて、ごもっともだなぁと思いながら、とりあえずほっとして「ほんとですね・・・」と私も笑いながら言った。この時のことはおかしくて忘れられない。

同室の方々とはそれぞれがお見舞いでいただいたお菓子をシェアしたり、サッカーのワールドカップの試合を観たり(相変わらず私はテレビを見なかったので、Bさんのテレビを遠目で観たり)、他愛もない話をよくしていた。

Bさんとは仲良くしてもらった。

Bさんと病院のなんやらかんやらに文句を言っていてそれぞれ思っていることを投書用の紙に書き投書箱に入れたりもした。

リラコはBさんのおかげで知ったものだった。Bさんが楽そうなものを着ていたので「それいいですね」なんて話になってそれがユニクロのリラコだということを知って、母にリラコの話をして買ってきてもらった。

季節的にも入院生活的にもリラコはとても良かった。

Bさんのところには毎日旦那様が来て着替えを持ってきたり持って帰ってくれたりしていて、いつもご夫婦仲良さそうだった。

6-11 回復期病院でのリハビリ~歩く練習~

6月頃だっただろうか。

外歩きのリハビリの時、時期的に気温は高く暑かった。

私は、日焼け防止のためにユニクロのUVカットのパーカーを着てフードを被って歩くようにしていた。

なので余計に暑くて汗をかいた。脱水症状にならないように水筒を首からかけて歩いていた。

外歩きのリハビリは、最初の頃は平たんな道のルートを歩いていたが、徐々に坂道のあるルートを歩くようになった。

外歩きだろうがなんだろうが、歩く時私は足元を見て歩いてしまっていた。なので、前を向いて歩くようによく言われた。

でも怖くていつも足元を見て歩いていた。自分の足がどこにあるか感覚としてわからないのだ。

だから目で見て確認しながら歩を進めていた。

「左足の膝を曲げて歩く」ことがうまく出来ず棒のような足で歩いていたので、坂道を歩く時は嫌でも膝を曲げて歩くことになるので、「左足の膝を曲げて歩く」ことが出来るようにするための坂道ルートだった。

暑い中、長袖&フードを被って坂道を歩くのはしんどかった。

毎日リハビリをして、いつになれば退院出来るのかわからず、いつになれば不自由な身体から解放されるのかわからず、不自由な身体にネガティブにさせられていたある日、外歩きのリハビリをしている時、療法士の男性が「明日何しようかなぁ~」と楽しそうに言ってるのを聞いた時、翌日何をしようか悩めることを羨ましく思った。

なんだかとても印象に残っている。

翌日何をしようか悩める、っていうのは幸せなことだとこの時知った。

独歩になっていっときした頃だっただろうか、療法士さんから廊下の往復自主トレをするように言われた。

廊下の往復自主トレというのは、要は歩く練習で、廊下を何往復かするというものだ。

その自主トレをするように言われている患者さんは他にもいるようで、ナースステーションのカウンターのところに患者名・日付・何往復したかを書く紙が置いてあり、各々朝起きて朝食前や夕食後や就寝前に往復自主トレをしたらそこに記入するようにしていた。

いつの間にかその紙には私の名前が書かれていた。

私は朝歩くことにした。

朝6時に起きて顔を洗い歯を磨き着替えをしてから、南側からまっすぐ北側に向かってその廊下を端から端まで5往復するようにしていた。

紙には1往復ごとに「正」の字の線を1本ずつ書いていった。

この頃の私の左足は膝を曲げて歩くのが苦手で、すぐに棒のようになってしまっていたので、出来るだけ膝を曲げて歩くように意識した。

棒状態で歩くとすねが痛くなるのだ。

膝を曲げて歩くと身体が不安定になるのでなかなか難しかった。

通常歩く時膝は当然曲げて歩く。

でもこの頃の私の左足はそれが出来ない。

歩くと膝はロックされたようになって左足は棒のようにピンとまっすぐになる。

膝を曲げる力が膝裏側に入って、左足の膝上と膝下をまっすぐにしようとするのだ。

もちろん意識してそうなるわけではない。

私の左足のそんな状態は退院後もけっこう続いた。

膝を曲げて歩くという歩行の際の当たり前のことがなかなか出来なかった。

6-12 外泊でフレンチトーストを食べる

ある日、Bさんはリハビリで外歩きをしている時に綺麗な紫陽花が咲いているのを見つけたらしく、「(一緒にいた療法士の女性に)とってきてもらったの!」と笑って話していた。

どこなのかはわからなかったが病院の敷地内の急勾配の崖のようなところにその紫陽花は咲いていたらしく、療法士の女性に危険を冒して取ってもらったらしかった。

Bさんは満足そうににこにこしていた。そのくらいその紫陽花は本当に綺麗だった。

全体的には白い色なのだが、ところどころグリーンや紫色がまじっていて美しかった。Bさんにとても似合っていた。

Bさんはその紫陽花を最初は花瓶に入れていたが、気が付くと小さなプラスチックの鉢に土を敷き詰めた中に刺していた。

なのでその紫陽花はしおれることもなくずっと綺麗なままBさんのベッドテーブルにあった。

Bさんは退院する時その紫陽花の鉢を手に抱えて退院した。Bさんは退院する時、カエルのタオルハンカチをくれた。

AさんのカエルとBさんのカエルでゲンを担ぎ、七夕の時は、病院内の七夕飾りの笹の葉に「早く良くなって退院する」と短冊に書いた。

BさんCさんDさんは私が退院するより前に退院していった。

空いたベッドに来た人たちとの入院生活は勿論短かったが、あまりいいものではなかった。

ひとりはいびきがひどく私は寝不足だった。

ひとりは、理由は不明だが私を明らかに無視していた。

もうひとりの方は上品な方だったが特に仲良くしたりすることはなかった。

以前は年齢層の若い部屋だったが、一気に年配の方の部屋に変わり、雰囲気も変わってしまった。

明るく楽しい雰囲気はなくなってしまった。

それでも私はその頃は退院が近かったのでそんな雰囲気になった病室で過ごす期間が短かったことが救いだった。

退院よりも前に、療法士さんから外泊をするように言われた。

Dさんは入院中よく外泊をしていたが、私は外泊はしたくなかった。

「病院に戻りたくない」と思うんじゃないかと思っていたからだ。「病院に戻りたくない」と思っても戻らないといけないのは精神的にきついんじゃないかと思っていた。

でも、「外泊をして家での動きでどんなことが困るか確認してきてほしい」と言われ、渋々外泊することになった。

外泊をした時、自分が療法士さんたちにものすごく甘えていることに気が付いて、驚いた。

こんなに色々自分でしないといけないのか・・と思った。

大したことではないのだけれど、ベッド周辺で全てが賄えるような環境にいたからか、そんなことを思った。

そして、3ヶ月以上使われていない自分の部屋を見てなんだか不思議な感じがした。

自分の部屋なのに「人がいない」感じはとても不思議だった。

入院中、精神的に辛い状況で、母と喧嘩もしたのだけれど、この寂しい部屋を見た時、母も大変だっただろうと母の気持ちを考えると申し訳ない気持ちになった。

切ない気持ちになり、なんだか涙が出そうになってしまった。

久しぶりの自宅で、久しぶりの家での食事は嬉しかった。

母は私の好きなものを用意してくれていた。フレンチトーストだ。

そしてこのフレンチトーストで、ナイフとフォークが使えないことを私は知った。

6-13 退院と靴問題

退院の目途がたったあたりから、退院後の靴問題に頭を悩ませた。

入院中やリハビリの時はスニーカーでよかったが、退院後仕事の時はそうはいかない。なので私にとって重要な問題だった。

担当の理学療法士の男性に「みんなどうしてるの?」と聞くと、これまで年配の方ばかりをみてきたのでそんな悩みを聞いたことがないと彼は言ったので結局靴は自分で探すしかなかった。

退院前に、持ち帰れる荷物は整理して母に徐々に持って帰ってもらうようにした。

お見舞いでもらった本やぬいぐるみがいっぱいあったので荷物はけっこう多かった。本が何冊もあったので重かった。

そういったものを徐々に持って帰ってもらうようにして、退院日当日の荷物が最小限になるようにした。

退院日は、担当の理学療法士の男性と担当の作業療法士の女性の2人の出勤日に合わせて決めた。

それで実際の退院日は元々の退院可能日より後になったのだが、結局退院日に彼等は仕事中で会うことは出来ずに退院した。

とにもかくにも「退院」出来ることにほっとした。

回復期病院での入院生活は約3ヶ月ほどだった。私にとってはまるで1年くらいいたような気分だった。

精神的にはかなりきつかった。なのでこの時は心底ほっとした。

入院中は、患者認識のためのバーコードが記載された輪っかのバンドようなものを手首にしていたのだが、これをハサミでちょきんと切ってもらった時はものすごくほっとした。

やっと自由になれる。

そんな気持ちだった。

いつまで続くのだろう・・・と思っていた入院生活がこの時終わった。

7章 退院後のショック

7-1 退院後のショック

2014年7月10日、私は回復期病院を退院した。

この日のお天気は晴れ。午前中に退院することにしていた。

朝食を食べ、午前に1時間リハビリを受けて、昼食時刻よりも前に退院するようにしていた。

手首のバンドをハサミで切ってもらった瞬間、自由になれた気分だった。

母の運転してきた車に乗り込み、この時は本当に気分がよかった。

家に着いて自分の部屋を眺めた。久しぶりの自分の部屋はなんだか妙な感じがした。

3月末から約3か月と少し、その部屋はなんだか時が止まった部屋のようだった。

生きていない感じ。

でもやっと戻ってこられた。

ものすごく嬉しかった。

自宅での生活は、当然病院とは違う。

家の中だけでも入院中よりも自分でやらなければならないことを多く感じた。家の中のことだから大したことではないのだ。

それでもそう感じたのはきっと入院中はそれぐらい「やらなくてもいい」環境だったということなのだ。

自分がいろんなことが出来ない身体だということを目の当たりにしていくのはショックだった。

それもひとつなんかじゃない。

これも出来ないのか、あれも出来ないのか、という具合にひたすら出来ないことの確認作業のようだった。

いちいちショックだった。

それでも私は、トイレに行くためにいちいち靴を履いたりしなくていいことや、お風呂の時間も気にせずいつでも入れるということが嬉しかった。

入院中、夜中にトイレに行きたくなった時にいちいち靴を履かないといけないことを面倒に思っていた。お風呂の入浴時間も気にしなくていい。

自由だ。

健康であるということ(この時点で私は半身不自由な人間ではあるが)は自由でもあるし色々なことを自分でやらなければならないということで、不健康であるということは色々なことを誰かにやってもらえる代わりに自由ではないのだな、と思った。

退院後のショックの連続の中でも特にショックだったことがある。

朝、ベッドから起き上がる時、左半身がまるで軽い木の棒のようだった。

ベッドから起き上がるという動作は入院中も毎朝あったはずなのに、この時初めて自分の左半身の軽さにショックを受けた。

まるで、軽い木の棒か、若しくは、右半身は水がフルで入ったペットボトルで左半身は空のペットボトルのようだった。

身体を動かせなかった急性期病院入院当初は岩のように重く感じていた私の左半身はこの時は空っぽのペットボトルのように感じられた。

「思うように動かせない」という意味では同じなのだが、感じ方が全く違った。

ショックを受けるという意味では同じだったが。

皿洗いもショックだった。

ある日、2枚の皿を洗おうとした。倒れて初めての皿洗いだった。

水と洗剤で滑りやすく、皿を持つことが難しかった。

でも皿洗いだから持つだけではダメだ。右手に持ったスポンジで左手で持つ皿をまんべんなく洗わないといけない。

この皿洗い、けっこう難儀したのだが、念のため時間を計っていた。

2枚の皿洗いに15分かかった。

ショックだった。

特に大きな皿でもなければ形もいたって普通の丸い皿2枚洗うのに15分。しかも、そのたった2枚の皿洗いでもけっこうエネルギーが必要で疲れてしまった。

皿洗いに限らないが、けっこう疲れやすくなっていた。

回復期病院で担当の療法士の男性が、「(脳梗塞で不自由になることで)身体は疲れやすくなりますよ」と言っていた。

それから、「一生運動を続けないといけません」とも言われた。「そういう身体」になったことを改めて実感させられ悲しくなった。

7-2 卵は割れない、紙は抑えられない

私は元々お菓子作りが好きで、またお菓子作りをしたいと思っていたのだが、お菓子作りの工程の中での「ボールを持って支える」動作が出来なかった。

ボールに材料を入れて泡立て器で混ぜるという動作。泡立て器を持つ右手は当然何の問題もないのだが、ボールを支える左手が問題なのだ。

「ボールを持って支える」ことが出来ないのだ。

だから、ボールを自分の身体のおへそ当たりのところに当てて左手はボールを包み抱えるようにしてボールを支えた。そうすることでなんとか泡立て器で混ぜることが出来た。

また、料理も好きだったが包丁でモノを切る時左手でそのモノを抑えることが出来なかった。

ある日、いただいたフランスパン(厳密には明太フランス)を切ろうと思ってまな板の上にフランスパンを置いて切ろうとした。

右利きなので、右手に包丁を持ち、左手でパンを抑えて、切ろうとした。

すると、左手がぐにゃりと曲がりパンを抑えることが出来ないどころかぐにゃりと曲がる左手と一緒にパンも動いた。

左手の親指側がおへそのほうに、小指側が向こう側に、ぐにゃりと動き、パンも90度傾き、横に置いていたパンが縦になった。

また、ピーラーを使うことは包丁よりも難しかった。

例えばジャガイモを左手で持ってみてもちゃんと持てないのだ。

左手でジャガイモを持つ。

「ジャガイモを持つ」というそれだけで滑るのだ。

ちゃんと持てない。

ピーラーで皮を剥こうとすると、ジャガイモをどうにかして持つその左手が震えたり滑ったりして不安定なものだからその左手を切ってしまいそうになるし、そんな左手で持っているからなかなか剥けない。ピーラーは使えないと思った。

もちろん、卵を割るなんてことも出来なかった。卵を割るのは、微妙な力加減が必要で、その「微妙な力加減」が何よりも出来ないことだった。

また、来客の時に飲み物を出すためにコップに入れたお茶やコーヒーをお盆に乗せてお盆を持って歩くという時。

やってみたその時初めて知ったが、この動作が難しい。

お盆を持つだけでも震えて、液体の入ったコップを乗せるとその液体がこぼれそうになるのだ。

通常は股関節が安定しているのか、歩いてもお盆を上下左右にぶれないように持つことが出来る。その上に液体の入ったコップが乗ったとしても持つことが出来る。

でも私の場合、左半身は上下に動く。だからお盆も上下に動く。液体の入ったコップがそこに乗ると、液体ということもあって身体に伝わるお盆の重心は一定ではない。

そんなことになればもちろん持てるわけがない。持てたとしても液体がこぼれそうになる。そういう意味で持てない。

紙に字を書く時、左手で紙を抑えることが出来なかった。

通常、紙を抑える時のその手は、指先に軽く力が入ってるくらいだ。

でもそれが出来ない。

左の腕から手の平まですべてに全力の力が入る。

そしてどうにかしようとするとフランスパンの時と同じように紙が動くのだ。

左腕全部に力が入る動作で文字を書くようにしたが、これがすごく嫌な気持ちになるので、書く動作はとてもストレスだった。

そんな具合に、動作のひとつひとつにショックが伴った。

7-3 横断歩道

こんなこともあった。

回復期病院退院後は外来でその回復期病院にリハビリに行くことになっていた。

自宅から病院へ向かう途中に横断歩道があった。

病院へ向かっていたある日。

青信号が点滅していたので、走れない私は赤信号になって次の青信号を待っていた。信号が青になり横断歩道を渡り始めた。

その横断歩道は距離的にはそんなに長くはなく、5メートルもないくらいだった。

青信号に変わって渡り始めたのに、渡り終える前に信号が点滅し出した。

ショックだった。

自分ではゆっくり歩いているつもりなんてなかったからだ。

そんなに私は歩くのが遅いのか、と。

加えて、左足が右足を蹴るということも続き、これに関しては5年経った頃も続いていた。

どういうことかというと、左足は震えるので、震えながら足を前に出そうとした時にその震えた左足が右足に当たるのだ。

もちろん意識してどうにか出来るわけでもないので、身体機能回復に努めるしかない。

8章 出来ないこと

8-1 靴のこと

ある日、靴を買いに行った。

どこにでもピンクのスニーカーOKというわけにもいかないので、自分の不自由なその足でも履けるフォーマルな靴が必要だった。

回復期病院入院中、退院がある程度みえてきた頃から靴をどうするかということで頭を悩ませていた。

入院中、試しに倒れる前に履いていた一番フォーマルな靴を母に持ってきてもらい履いてみた。

療法士さんにも見てもらいながら、その靴を履いた。

履いてその場に立っているだけで左足が震えていた。

とてもじゃないけど歩けない。そんな状態だった。なので、靴問題はけっこう重要課題だった。

入院中も退院後も靴についてスマホで調べ続けた。

そして、これならいけるかもしれない、と思える靴を見つけた。

アシックスウォーキングのシューズだった。

アシックスウォーキングのシューズなら、見た目がフォーマルなものでもソールがスニーカー仕様になっていたので、履けそうな気がした。

退院後は店舗に行ってみようと決めていたのだ。

そして実際店舗に行って、店員さんに事情を話して相談にのってもらった。

靴をいくつか履いてみたり、履いて店内を歩いてみたりして、その時の私の足で履ける靴がどういうものかがわかった。

まず、当然ながらフラットなものしか履けなかった。

そして仮に履けたとしても歩いた時にスポスポ足が抜けてしまうのでストラップは必須だった。

歩く時、足を前に出そうとする時に踵を浮かせるわけだが、その時に踵を浮かせてそのまま足が靴から抜けてしまうのだ。

それまで意識したことなんてなかったが、歩く時の足は無意識に足裏なんかに力を入れているのだろうことがわかった。

足がそんな風に抜けるなんてことなかったからこの時初めて知った。

そして、足がそんな風に抜けるのを防止するためにはストラップがあるだけでは足りなかった。

バレエシューズのように足をホールドしてくれるような形である必要があった。

・フラットであること

・ストラップがあること

・足をホールドしてくれる形であること

この3つが必要だということがわかった。

個人的にはそれに加えてデザイン性も欲しかったがそこまでは求められなかった。

そもそもこの3つの条件を備えた靴がほとんどなかったのだ。

それでも探していると、見つけられた。ストラップ付きのベージュのフラットシューズがそれだった。

黒の無難で目立たないシューズがよかったのだが、そのシューズはベージュしかないらしく、仕方なくその靴を買った。

いっときその靴を履いていた。

実際履いていた時、仕事中にある男性が私の靴を見て「治療中!って感じだねー」とニヤニヤしながら言ってきた。

その発言でその男性の人間性を疑ったが、傷ついたりすることはなかった。

自分でも明らかに違和感は感じていたが、仕方ないと思って履いていた。

でもそれを聞いて、「そう見える」こと、そう言われるような靴しか履けない自分の現実、そんなことを改めて感じさせられた。

そして、人が見た時に靴に目がいかないような、無難でもっと馴染むような、そんな靴を探さなければと思って、私はまたアシックスウォーキングの店舗に靴を見に行った。

お店の靴の並んでいる棚を見ていると、黒のフラットシューズが置いてあった。

その靴を手にとりまじまじと見てみると、ソールはスニーカー仕様だった。

しかもバレエシューズのように足をホールドしてくれる形をしていた。

ストラップはなかった。

でも試しに履いてみようと思った。店員さんに、「この靴の24センチありますか?」と聞き、在庫の確認をしてもらい持ってきてもらった。

24センチのその靴を履いてみた。履くぶんには何らの問題もなかった。

歩いてみた。

歩けた。

ストラップがないので足がスポスポ抜けないかが不安だったが、ホールドしてくれる形のおかげなのか、歩いても足がスポスポ抜けることはなかった。

ストラップがなくても歩けたことが嬉しかった。

見た目も指摘を受けることはなさそうな無難なデザインだった。

そんな靴に出会えたことがものすごく嬉しかった。

その日はもちろんその靴を買って帰った。

8-2 今までの靴をすべて処分

私はもうアシックスウォーキングの靴しか履けないな、と感覚的に思った。

そんな良い靴でも、外出する時や帰宅した時の靴の脱ぎ履きの時はいつも気持ちはネガティブだった。

靴の脱ぎ履きもスムーズに出来ないからイライラしてしまうのだ。

アシックスウォーキングの靴でもそんなストレスを感じていた私は、それまで持っていた自分の靴を全て処分することにした。

元々持っていた靴は全て、購入時の状態に保つようにしていた(もちろん箱もとっている)ので靴の状態はとても良かった。

履いたら布で拭いて丸まった紙を靴の中に入れて靴の形が崩れないように箱に入れる、そんな保管をしていたのでどれもきれいだった。

なので捨てるのはもったいないと思い、人にもらってもらうことにした。

たくさんあるわけではなかったのだが、お気に入りだった靴の全てをきれいに磨いた。

大事に履いていた靴を全て処分するためにそんなことをしている私の姿を見て、母は悲しくて涙が出たらしかった。

大事にしていたのに、と。

でも私は全く悲しくはなかった。

必要な靴があれば十分だと思っていたので、履けない靴を持っていても仕方ないと思っていた。

もうヒールのある靴は履けないと思っていたし、今後靴が合わないだとか痛いだとかで悩まなくて済むのは良かったとすら思っていた。

そうして私は全ての靴を処分した。

8-3 出来ないこと~外で~

靴の問題が解決しても、当然身体機能が回復したわけではなく「出来ないこと」はたくさんあった。

階段の昇り降りは、入院中のリハビリでやっていたのだが、やはり難しくて難しくてしんどかった。

階段の昇り降りは嫌になるほど難しかった。

ものすごく嫌だった。

手すりのない階段の昇り降りは恐怖だった。そんな時は壁をつたうようにしていた。

入院中は病院の非常階段で「階段の昇り降り」の練習をした。

左手で手すりを持つのは難しかったので右手で手すりを持って練習した。

左手で手すりを持つと震えて支えるどころではなくなり危険で、むしろ手すりを持たない方が安全に思えたくらいだった。

なので、右手で手すりを持って階段の昇り降りの練習をした。

でも退院後の階段の昇り降りは、病院の非常階段でのリハビリではないわけで、当然手ぶらではないし、左側通行なので右手に手すりを持って昇り降りをすると一般的には邪魔になる。

それでも右手で手すりを持たないと危ないので、人から邪魔と思われても右手で手すりを持つようにした。

階段の昇り降りをする時、私の左足がどうなっているかというと、こんな感じだ。

昇る時、左足を上げようとすると左足が後ろに必要以上に大きく蹴るように出て昇ろうとして、その左足は上げきることが出来ずに左足の甲が段にぶつかる。

一段昇るごとに緊張で足にぎゅっと力が入るので次の一段を昇る動作に移るのがスムーズに出来ない。

降りる時、震える足の置き場を確認しながら手すりを握りしめながら降りる。

降りる時は本当に怖かった。特に地下鉄の階段は長いので、ものすごく嫌だった。

昇り降りそのものが大変なのに、長いともうしんどくてたまらなかった。

階段の昇り降りがそんな感じで大変だったので、エレベーターの有無は重要だった。

倒れる前までは気付かなかったが、階段のみの建物はけっこう多かった。

地下鉄もエレベーターのある出口は限られているし、ほとんど階段かエスカレーターだ。

エスカレーターはものすごく怖かった。

手すりに手を置くと自動だから足がそれについていかないといけないのだが、そんなにうまく出来ず、すると脳と身体がパニックでも起こしたかのように左手が手すりの上でものすごく震える。

これが瞬間的に起こるのだ。

正直、めちゃくちゃ怖かった。

手が震えると右手で震える左手を抑えた。

なんとかエスカレーターに乗れても、エスカレーターに乗ってる間、私の左手はエスカレーターの手すりをぎゅっと握っているものだから降りる前に「手を離す」ことを意識させなければならなかった。

「手を離す」ことを意識させなかったら、私の左手はエスカレーターの手すりから離れてくれなかった。

これもやはり怖かった。

そして、歩道でも階段でもエスカレーターでも外出時につきまとう問題はバッグの存在だった。

外出する時というのは、だいたいの場合バッグや何かしらの荷物を持っている。

リハビリの時はもちろん手ぶらでバッグを持つことは想定していない。

この違いは大きかった。

ショルダーバッグを持つのは無理と判断した私はリュックを背負うようにした。

それでも、ショルダーバッグだろうがリュックだろうがバッグがあるということは身体が感じる重さや重心は変わるので、外出時はそれだけでストレスだった。

しかしこれはもう慣れるしかなかった。

手ぶらでリハビリで歩いていた時にはなんともなかった道でも荷物を持つだけでバランスが変わり、「おっとっと」となることは多かったし、「バスに乗って立つ」ためのリハビリの時は「全然いけるじゃーん」と軽く考えていたのに、実際は荷物を持ってバスで立って揺られる身体を支えるのは大変だった。

また、人と並んで歩く時。

例えば前にまっすぐ歩く場合身体はもちろん前を向いて歩くわけだが、顔は隣を歩いている人の方を向いてお喋りしながら歩く。

これが出来なかった。

ただまっすぐ歩くというそれだけでも神経をつかうのに、バッグなりリュックなりの荷物を持って、且つ隣を歩く人の方に顔を向けて歩くなんて、・・・出来なかった。

荷物がなくても出来なかった。

入院中のリハビリの時は療法士さんと並んで歩いていたのにそんなことは思わなかった。

きっと多分その時は「歩く」ことに集中していたのだろう。

療法士さんたちも仕事なわけだし、きっと患者が「歩く」ことに集中させてくれていたのだろう。

でも退院後友人なんかと歩く時は、そうはいかない。友人らは普通に喋りながら歩く。

私は横を向いて喋るという動作が出来なかったので仕方なく前を向くか足元を見るかして喋っていた。

8-4 出来ないこと~スリッパ~

外出先でトイレに行った時のこと。

トイレに入るまで予想しておらず入った時にハッとしたことがあった。

何かというと、和式トイレだ。

これが大変だった。

しゃがむのも立つのも左足がプルプルして身体を支えるのが大変だった。

病院のトイレも自宅でも大抵の外出先でも洋式トイレがほとんどだ。

だからトイレで困るということは考えていなかった。

左足は力が入らない。だからしゃがんだり立ったりする時の踏ん張りがうまく出来ないのだ。

その時はどうにかこうにか頑張った。どうにかこうにか頑張らないと和式トイレは難しい。

トイレに関しては、洋式トイレで難しいということはないが、身体をコントロールすることが難しいので洋式トイレだとしても狭いトイレはストレスだった。

広いと震える身体がぶつかるかもしれないなんてことを考えずに済む。

ある日外出先でスリッパを履いた。

倒れて以降初めてのスリッパだった。ツルツルしたスリッパだ。

しかもストッキングなのでより滑りやすい。

スリッパを履くことなんてそれまで全く想定したことがなかった。

スリッパは私の不自由な左半身にとっては最も難しいものになった。

足裏や足の指に力を入れられない私の左足は、スリッパを履いて歩くことが出来なかった。

どうなるかというと、スリッパが脱げるのだ。

脱げるというよりも「抜ける」という表現の方が近い。

左足を前に出そうとするとスリッパがすぽーんと抜けて前方に飛んでいくのだ。

その時私は恥ずかしくてたまらなかった。

そしてまたスリッパに左足を入れて歩こうとするが、終始そんな感じなのだ。

因みに、2018年に知り合った保険外リハビリ施設の療法士さんがこのスリッパについてアドバイスをくれたが、このアドバイスがピントズレで私を混乱させた。

本来なら足裏の筋肉を鍛える方法等を教えてもらうべきところなのに、その人は「スリッパを蹴るように歩く」アドバイスをくれた。

私は療法士ではないけれど、感覚的に「そうじゃない」ということはわかった。

でも療法士でプロだからと思っているので、「ちがう」という自分の感覚とプロのアドバイスに混乱させられた。

通常スリッパを履いて歩く時、スリッパを蹴って歩いてはいないはずだ。

このアドバイスは明らかに的外れだった。私は「対処療法」のようなものを聞いたわけではないのだ。

スリッパを履いて歩くためにはどうしたらいいのかを聞いたのだ。

足の動かし方。

身体のどこを鍛えたらいいのか。

何を意識したらいいのか。

その人はリハビリ施設での責任者か何かだったのだが、正直こんなアドバイスをする人が療法士の責任者かと思うと心から残念に思う。

これは療法士への非難ではなく、患者の貴重な時間・労力・お金をどれほど無駄にしているかという意味だ。

もちろん、患者にきちんと寄り添ってくれる優れた療法士もいるのだろうが、不幸にも私は「この人は本気で患者に向き合っているのか」と疑問視せざるを得ない療法士に会うことがその後もあった。

患者の身体機能の回復のためにもっと療法士の質の向上を願うばかりだ。

患者の身体機能の回復はその患者の人生にそのまま影響するのだ。

患者にとっての時間も労力もお金も決して軽いものではない。

ところで、スリッパと階段の組み合わせは最悪だった。

階段は難しい。

スリッパは超難しい。

この難しい動作2つの組み合わせだ。

もはや無理だった。

なので、その時は私はスリッパを脱ぎ裸足(厳密にはストッキング)で階段の昇り降りをした。やむを得なかった。

その状況は滅多にあることではなかったが、とてもみじめな気持ちになった。

「当たり前に出来ること」が私は出来ない、ということを感じざるを得なかった。

周りの人間は当然スリッパで階段の昇り降りをしていた。

突然スリッパを脱いでそのスリッパを手に持って階段の昇り降りをした私はなんだかみっともなく思えたのだ。

出来ないのだから仕方がない。

仕方がない。

仕方がないことはわかっている。

わかっていても「みじめ」に感じたり「みっともなく」思ったりする。

そう感じたりそう思ったりすることもまた仕方がなかった。

8-5 出来ないこと~友人との食事~

退院後、友人2人がランチに行こうと誘ってくれた。

入院中お見舞いにも来てくれて私の身体のことは知っている人達だったので多少の安心感はあり行くことにした。

その日はお天気もよかった。

足を気にしなくていいようにするために私はロングスカートを履いて行った。

不自由な動作があまり人目につかないようにするためには、ロングスカートがいいと思ったのだ。

ロングスカートなら、スカートの中で足が震えていても人に見られることはないからだ。

足の震えを隠すためにロングスカートを選んだ。そして靴はリハビリで履いていたピンクのスニーカー。

友人のひとりが車で自宅まで迎えに来てくれた。

車の助手席に乗り込んでシートに座ると、またショックに思うことがあった。

それまで気付かなかったことだったのだが、左足がぱかーんと開いてしまって閉じることが出来なかった。

えっ?

なにこれ?

足が開いてる・・?

通常、椅子に座った状態の時というのは、足は膝が前を向いた状態にある。

でも、私の左足はぱかーんと開いてしまっていた。

膝が真左を向いた状態。あぐらをかく時のような状態だ。

この時、友人は何も言わなかったが、後から聞いた話では私が足を開きっぱなしの状態に驚いていたらしい。

スカートではあったがさすがに足が開いた状態は目についたのだろう。

膝が前を向いた状態というのは足の筋肉をつかっている状態なのか、とこの時初めて知った。

友人が予約してくれていたランチのお店に到着し、友人らとご飯を食べお喋りをしてその時間を楽しんだ。

外での食事は苦痛だったのに、このときばかりは楽しかった。

「外での食事が苦痛」というのは、左手を使えないので行儀よく食べることが出来ないからだ。

だから、周囲の目も気になった。食べるスピードも明らかに遅く、やはり同席者のことが気になった。

喋ることもまだうまくは出来ていなかった。

舌の回らなさも続いていたので、時々どもるというか無意識に口が動いたりしていて、なんだかまるで泡を吹くような感じだった。

それでも友人とのお喋りは楽しかった。

友人とのそのランチのお会計の時、私はまた新たな「出来ないこと」を知った。

お財布を持つことが難しかった。

お財布を持つ手というのは指の腹や手の平の一部だったりを使っていることをこの時知った。

うまくお財布を持つことが出来ず、震える自分の手。

この時突然不安が私に襲い掛かった。不安になることで私の左手はより震えたように感じた。

お財布を震える手でなんとか持って支払をしたものの、その震える手を見られることがすごく嫌だった。

「お願い、見ないで」と思っていた。

8-6 人も街も厳しい

バスでは出来るだけ座りたかった。

立っていると足が震えてくるのと疲れもすぐ出るので座るしかなかった。

バスに乗ると開くドアの目の前のシートに座りたいと思うようになった。ドアから入ってすぐ目の前だし足元もフラットなのでそう思っていた。

バスの優先席の場所がそこにあることにこの時納得がいった。席が空いていても後部の座席まで行く気にはなれなかった。

ノンステップバスはありがたかった。

バスに乗る時も降りる時も手すりを握ったが、降りる時の手すりがあることをこういう状態になるまで私は知らなかった。

不自由な身体になったことでそのありがたさを感じた。

ある日、バスに乗っていた時のこと。

その時も、もちろんドアの目の前の席に座っていた。

ある停留所で赤ん坊を抱っこした女性が乗り込んできて、私の席の脇に立った。

その女性は明らかにわざとらしい咳払いをし始めた。「席を譲れ」というサインだったのだろうが、私は譲らなかった。

譲らないというか、譲れる余裕は私にはなかった。

でも一見、私が不自由な身体であることはわからない。私は白い目で見られるだけだ。

結局、私の後ろの席の人がその女性に席を譲り、その女性は座った途端咳が止まった。

ものすごく嫌な気持ちになった。

見た目にわからないからと言って説明することも出来ない。

そして私は傍目には「不親切な人間」になり、白い目で見られる。

悲しかった。

たまらなかった。

バスでは、そんな思いをすることがよくあった。

半身不自由なことで大変なことはまだまだあった。

雨の日は傘を持つわけだけど、荷物もあり傘を両手で持つことになり手が埋まってしまって大変だったし、雨の日はどんな道も滑りやすくて大変だった。

雨の日に道路を歩くのは今もストレスを感じる。

滑るから、滑らないようにしようと神経をとがらせている。そうしないと滑りそうになる。地面を踏みしめることが出来ないから滑りやすい。

普通に歩くだけでも集中力が必要なのにより集中しなければならず疲れる。

天候に関わらず、つるつるしたタイルの道は滑りやすくて大変だった。

マンホールの上はやはり滑りやすくて大変だった。飲食店の油の残る床も滑りやすくて怖かった。

それまで生きてきて全く気に留めたことのなかった多くのことが不自由な身体になったことで恐怖に変わった。

道。

雨の日。

マンホール。

飲食店の床。

階段。

エスカレーター。

手すり。

道の狭さや段差の多さ。

そんなことが怖かった。外に出るのが嫌だった。

歩いていると、道の段差の多さが気になったが、そう感じるだけでストレスだった。

段差の多い道、滑りやすい道、階段しかない場所、手すりのない階段もあるし、公共交通機関では惨めな思いをする。

世の中はなんてマイノリティに厳しいのだろうかと思った。

たくさんの「出来ない」ことは仕方なくて、その「出来ない」ことにみじめさやみっともなさや辛さを感じることもまた仕方なくて、どれもこれも仕方ないけれど、とてもじゃないが平気でなんていられなかった。

この不自由な左半身は常に常に私をいくらでもネガティブにした。

動きのひとつひとつが疲れてしまい、集中しないとちゃんと動かすことが出来なかった。

気が付けば、私は外には出たくなくなっていた。

一般の人のメンタルのデフォルトをゼロとするなら私のメンタルのデフォルトはマイナスだ。

だから、メンタルをプラスにもっていくのはけっこうなエネルギーが必要だった。

9章 退院後のリハビリ

9-1 退院後のリハビリ~病院を変えるきっかけ~

退院後も毎日自主練リハビリをした。

バランスボールやバランスパッドを買って、それらを使って家の中でリハビリをして、夕方になると外歩きのリハビリをした。

外歩きは日焼けをしたくなかったので日が沈む頃にするようにしていた。

坂を上る時の足の角度を身体に覚えこませるのがいいと聞いていたので、坂道を歩くようにしていた。

この頃いつも思っていたことは、「感覚がほしい」ということだった。

左足の感覚はなかったから。

歩いているのに感覚がないのだ。

歩いてはいるのだけど、左足に私の意思は伝わってはいなくて、「自分で歩いている」という感覚が左足にはなかった。

地面を踏みしめて歩いている感覚がないのだ。

私の左半身は私の右半身に「とりあえずついてきているだけ」という感じだ。

感覚を取り戻せるのか、一生このままなのか、何もわからなかった。

これからどうなるのかわからなかった。

身体がどこまで回復するのか、

いつになれば自由な身体になれるのか、

そもそも回復するのか、

この先この身体で私は生きていくのか、

何もわからない。

いろんなことが不安の塊になっていった。

何もわからなかったけれど、私は信じた。

身体は良くなる、と。

とにかく信じた。

信じるしかなかった。

信じてリハビリを続ける以外、身体が良くなる方法は思いつかなかった。

だから、ただひたすら毎日リハビリをした。自分が出来ることはそれしかなかった。

信じて頑張ること。

それしかなかった。それ以外なかった。

どうしたら身体が良くなるのか。

良くなるまでリハビリを続ける。

身体が良くなると信じてリハビリを続ける。

それだけ。

退院後は回復期病院に通院してリハビリを続けることになっていた。

リハビリの内容は入院時と変わるわけではなく、バランスボールを使ったり歩いたりということをしていた。

ある日、廊下で早歩きの練習をしていた。

「走れるようになりたい」と私が言っていたので、廊下で時間を計りながら早歩きの練習をしていた。

この頃の私の歩行はまだまだ不安定なうえ遅かった。私は自分の身体はまだまだ不自由だと感じていた。しかし、担当の療法士の男性がこんなことを言った。

「あなたは理学療法的にゴールしてるんですよねぇ」

え?

ゴール?

私はゴールしてないけど?

ゴールまでだいぶ遠いけど?

理学療法的にゴールしてるってどういう意味?

私はその言葉を聞いて、病院を変えることを決めた。

診てくれる人にとって「ゴール」しているのなら、私の身体の回復は期待出来ないと思ったからだ。

だって私は「ゴール」していないのに彼の中で「ゴール」しているということは、もうその病院で出来ることはないということになる。

それから、「リハビリがいいらしい」と人から聞いた病院に問い合わせて見学に行ったり、近所の整骨院に行ったりして話を聞いたりした。でもどれもあまりピンとこなかった。

やっぱり急性期病院のリハビリがよかったなぁ・・・

あの病院でリハビリは受けられないのかなぁ・・・

そんなことを思っていたので、その病院に何度か問い合わせ、どうしてもそこのリハビリが受けたいと頼み込んだ。

すると、思いが伝わったのかはわからないが、なんとか受け入れてもらえることになった。

9-2 退院後のリハビリ~病院を変えて大吉~

病院を変えたことは私にとって吉とでた。

吉どころか大吉だった。

急性期に入院していたその病院での外来リハビリでは、入院していた時にお世話になった療法士さんたちではない療法士さんに診てもらえることになった。

その人は銀髪(銀髪と言ってもそんなに年配ではない)のひょろりとした瘦せ型の体形で眼鏡の奥の瞳がものすごく優しそうで物腰柔らかな男性だった。

その理学療法士のAさんはリハビリテーション科の責任者だった。

Aさんのリハビリを受けて、身体機能がぐんと回復した。

びっくりした。

回復期病院入院時はきついメニューをする人たちのリハビリは効果がありそうだなんて思っていたけれど、Aさんのリハビリはきつくはないのに明らかに効果が出た。

すぐに出た。

びっくりした。

びっくりしたのと同時に、「回復期病院入院期間もここのリハビリを受けられたらもっと早い段階で良くなることが出来たかも・・・」なんてことを思った。

私は退院してから、不安の塊で、「この身体で生きていくなんて生き地獄だ。一生この身体でいるくらいなら死んだほうがマシだ」なんてことを本気で思っていた。

私は精神的にそれくらい参っていたのだが、Aさんがリハビリで言ってくれる言葉はリハビリの面だけではなく精神的にも励みになった。

「細かいところを気にしてると大きなところが出来なくなってしまう」とか、

「没頭出来ることに集中したほうが楽しい」とか、

「目標を高く設定したほうがいい。そうじゃないともったいない」とか。

そして実際Aさんのリハビリで身体が短期間で良くなったこともあり私は精神的に少しずつ元気になれた。

外来リハビリは、月に4回~5回(1回あたり1時間)しか受けることが出来なかった。

私は当時30歳なので介護保険がなかった。なので健康保険のみ。

健康保険のみで受けられる維持期(この維持期という呼び方は好きではない。「維持」しようと思っていない。「向上」させようと必死だから)のひと月あたりのリハビリの時間には制約があった。

早い段階でたくさんリハビリを受けたいのに受けられない。法律でそうなっているから仕方がない。

でも「仕方がない」からと言って諦めはしなかった。自費でジムに行こうと思い、必死にジムを探した。

目的はダイエットでも筋トレでもないので探すのは一苦労だった。インターネットで検索して出てくるジムのほとんどがダイエットや筋トレやヨガだった。

そしてなんとかそれらしきところを見つけた。

パーソナルトレーニングのジム。30代後半か40代前半かと思われる男性がひとりでやっているジムだった。

9-3 退院後のリハビリ~効果薄いながら行ったジム~

問合せをして、見学に行くことにした。

問合せのメールで身体の事情について説明はしていたのだが、見学に行った時も説明をした。

私のトレーニングの目的が身体機能の回復であることや運動失調症という麻痺であること等々。

その男性は「そういう人のトレーニングをしたことはないけれど知識はあります」と言った。

運動失調症の人間自体が少ないことや運動失調症や若年性脳梗塞の人間を診たことのある療法士自体もあまりいないことは既にわかっていたので、そのトレーナーさんが「みたことがない」というのは想定内なのでそこは気にしていなかった。

そのジムは自分にとってのベストではなかったが、他にないのでそこに通うことにした。

そのジムで一番よくやったトレーニングはスクワットだった。正しいスクワットのやり方をここで教わった。

スクワットって、めっちゃきつい・・・

よく売られてるトレーニング道具で楽して運動するようなものがあるが、あんなもので効果なんて出るわけないのがわかった。

自分の筋肉をつかって、自分の身体を使って、自分で動かす、そうするからこそ効果があるのだ、と思った。当たり前だ・・・

スクワットは10回連続でもきつかった。

両足を肩幅に広げて背中は丸めず腰を落とし、立ち上がる時は姿勢をピシっと戻す。

足がぐにゃぐにゃの私はこれは本当にきつかった。

「階段の昇り降りが難しい」ことをそのトレーナーさんに伝えると、長方形のブロックのようなものをつかってひたすらに昇り降りの練習をした。

そのブロックに片足を乗せてもう片足をその後乗せて、降りる時は片足ずつ元あった場所に足を戻す。これを何度も繰り返した。

整った呼吸をするために、風船を膨らましたりもした。

そのジムに通って、特に効果を感じる!ということはほとんどなかった。

でも行かないよりはマシだろうと思って通った。

何が悔しいって、病院のリハビリを受けることに制約があって、身体機能回復のためのジムを自分で探して、「しないよりはいいだろう」という程度のものに高い金額を支払わなければいけない状況にあることだった。

「しないよりはいいだろう」程度なら「いかなければいい」という選択肢も健康な身体ならアリだろう。

でも私は藁にもすがる思いだったのだ。

探し方が悪いと言われればそれまでかもしれないが、探し方だって手探りなのだ。

そうやって探してやっと見つけたのはそのジムくらいだったのだ。

私に選択肢なんてほとんどないようなものだ。

「よろしくお願いします」と言う以外なかった。でも実際、行かないよりかは良かったのだとは思う。

9-4 忘れられないショッピング

自宅での自主練リハビリ、病院の外来リハビリ、ジムでのトレーニング、これらがこの頃の私のリハビリ内容だった。

この頃はけっこう鬱々とした日々を送っていた。

「この先どうなるのかわからない」

この思いが強く不安ばかりだった。

それでも外来リハビリの療法士のAさんが言ってくれていた言葉に励まされ頑張れた。

ある日、母と気分転換にモールに出かけた。

モールの中にある一軒のセレクトショップに入ったのだが、退院後初めての楽しい時間をそこで過ごした。と言っても服を試着して買うというごくごく一般的なショッピングだ。

でも脳梗塞で倒れて以降鬱々とした日々を送っていた私にとってはものすごく楽しい時間だったのだ。

可愛いおしゃれな店員さんと「これもいい」とか「あれも可愛い」だとかキャッキャしながら試着を繰り返した。

この時のこの時間、私は身体のことを考えずにいられた。だからものすごく楽しかった思い出として印象に残っているのだろう。

秋に向けて、でもまだ暑い季節、そんな時期に着れる服を買った。

この時は母もとても楽しかったと言っていた。

母も辛かったのだ。

鬱々としていたのは私だけではないのだ。

母も私が倒れたあの日からずっと、看病をする身として、親として、辛い日々を送っていたのだ。母もまた「先の見えない」状態だったのだ。

一般的なショッピングが2人にとってものすごく楽しかったことを思い出すと今も涙が出そうになる。

それから季節は秋になり冬が近づいた。

冬が近づくことでまた悩ませるものがあった。

コートだ。

コートの何に悩むかというと、その重さだ。

重いコートは着れない。

私が持っているコートは重かった。

コートは結局軽くてデザインの気に入るものをなんとか見つけることが出来た。

そして冬。

ある日、朝起きると下腹部に激痛が走り、その痛みがひどくて身体を起こすことが出来なかった。

10章 チョコレート嚢胞

10-1 起き上がれないほどの下腹部の激痛

2014年12月のある日、突然下腹部の激痛で起き上がれなくなった。起き上がれなくなるほどの激痛に自分でも驚いた。

この時、何が起きているのかわからず、とりあえず痛みが治まるまでベッドに横になっていた。

横になっていたというか、痛くて起き上がれないのでそうするしかなかったのだ。

下腹部の痛みだったので内科ではなく婦人科だと直感的に思ったので、少し落ち着いたタイミングで、近くの産婦人科へ車で向かった。

調べてもらうと、右の卵巣が腫れているらしかった。

その病院では「時々こういうことあるんですよ。痛み止めのお薬を出しておきますので、また来てください」と言われた。

その日は結局大事には至らなかった。

処方された薬を数日飲み続け再度病院へ行くと卵巣に変化はなかった。卵巣に変化がなかったので大きな総合病院で診てもらった方がいいということになった。

なんだろう・・・

何か大きな病気なのだろうか・・・

卵巣の大きさが変わらないって、なんで・・・

「大きな病院で診てもらった方がいい」というそれだけで少し不安な気持ちになった。

その後、紹介された総合病院へ行った。

病院に着き、エレベーターで婦人科のあるフロアへ向かった。受付を済ませ、待合室で待っていると名前が呼ばれ診察室に入った。

そこには若くてへらへらした女医がそこにいた。

「へらへらした」というのは、悪意ではなく実際そうだった。「にこにこ」ではなく、「へらへら」していた。

その女医は紹介状に目を通してから看護師さんを呼ぶと、「内診しますね」と言った。

看護師さんから内診部屋へ促され、そこで着ていた服の下半分を脱ぎ、下半身を出して内診台に座った。

椅子が回転し、カーテン越しの女医の方を向いたところで止まった。

椅子の背もたれが今度はゆっくり倒れ、下半身が女医の方に近づいた。

ほぼ仰向け状態の私の目の先にはモニターがあった。そのモニターには今まさに内診されている自分の身体の中の画像が見れるようになっていた。

大きな白い卵のようなものが映っていた。どうやらそれが腫れた卵巣らしかった。

内診され、お腹を抑えられ「これ痛いですかー?」と聞かれた。けっこう痛かった。

「痛いです」と答えたが、それについては何も言われず、「ついでに子宮がん検査もしておきましょうね」と言われ、あとはされるがままだった。

内診が終わり服を着て内診部屋から出ると、看護師さんから先ほどの診察室へ促された。診察室で内診の画像を見ながら説明を受けた。

やはりあの大きな白い卵のようなものが右の腫れた卵巣だった。

左の正常な卵巣と比べると大きさが違った。

この時右の卵巣は5センチほどだった。正常な卵巣は2センチほどだそうだ。

私の右の卵巣の腫れはチョコレート嚢胞というものらしかった。

チョコレート嚢胞は、いわゆる生理の時の出血が身体の外に出ていかずに血が中に溜まって出来るもので、原因は子宮内膜症ということだった。

この子宮内膜症の主な原因は特にこれといってあるわけではないらしく「体質」だと言われた。

体質と言われたらもはや気を付けようがない。

どうしようもないじゃないか・・・

因みに、チョコレート嚢胞というのは卵巣に血が溜まった状態で、血が溜まった状態が茶色でチョコレートのように見えることからチョコレート嚢胞というらしい。

脳梗塞で倒れて左半身が不自由なことや血液サラサラの薬を飲んでいることを話したが、血液サラサラの薬を飲んでいることとチョコレート嚢胞は関係はないということだった。

10-2 チョコレートのう胞

経過を見ることになったが、嚢胞の大きさが変わらなければ手術をするということだった。

藁にもすがる思いで、人から聞いた高い漢方薬を買って飲み続けたりもしたがその努力も虚しく卵巣は肥大していった。

その後も検査で病院を訪れるたびに「良くなるのではないか」という期待は裏切られた。

12月から毎月検査のために病院に行って経過を見ていたが私の右の卵巣はどんどん大きくなっていった。

年が明けて3月頃だっただろうか、この頃なんだかトイレが近くなっていた。

膀胱炎かと思い近くの泌尿器科へ行くと膀胱炎ではないと言われたので卵巣の件を話すとエコーで診てくれた。

肥大した右の卵巣が膀胱を圧迫しているらしかった。

その後の婦人科での検査の際に膀胱を圧迫しているらしいと女医に話した。内診をされると、たしかに膀胱を圧迫するほどの大きさになっていた。

8センチほどの大きさになっていた。内診の画像でも白い大きなボールがあるようだった。

この頃の私の下腹部はまるで超初期の妊婦さんのようだった。

8センチ・・・

それって、このまま放っておくとどうなるの・・・?

急に不安が襲ってきた。

嚢胞はいつ破裂するかわからない。

トイレも近くて日常生活でも困っている。

すぐにでも取り除いてほしかった。手術をしてほしかった。

その旨を女医に伝え、その女医の手術可能な日と私の入院可能な日をすり合わせ、手術日を決めた。

「脳梗塞で左半身不自由になるなんてことがあったのだから、当分大きなことは何もないだろう」なんてことを思っていた私にとってこの手術はけっこうショックだった。

病院で手術日を決めたその日の帰り、バスに乗って帰ったのだが、私は泣きそうだった。

泣きそうになるのを我慢してそのままバスに揺られていた。

なんだか頭の中は真っ白だった。

結婚も妊娠も私はまだ経験していないのに・・・

そんなことを思っていた。

10-3 手術で入院

帰宅し、母に手術をすることになったことを話すと、母もショックを受けていた。

親子して同じことを思っていただろう。

次から次に・・・

もう大きなことは当分ないだろうと思っていたのに・・・

脳梗塞だけでも十分すぎるくらいなのに・・・

その日はまるでお通夜のようだった。

喋ることが浮かばないのだ。

その後、手術当日まで淡々と日々をやり過ごした。

12月に下腹部の激痛で病院へ行き、チョコレート嚢胞とわかって経過観察を経て、手術を受けるに至った季節はもう春だった。

4月に腹腔鏡手術をすることになった。

腹腔鏡手術は開腹しないので回復も早いらしい。

おへそに1か所、その下に1か所、その左右それぞれ1か所ずつ、合計4か所に穴を開けてのう胞を取り除くということだった。

手術の説明の際、「そんなに心配しなくても大丈夫ですよ~。医者にとって初歩的な手術なので~」と、その女医は言っていた。

「初歩的な手術」と聞き、なんとなく少しだけほっとした。

手術日を含め5日ほど入院することになった。

看護師さんから手術で必要なものの説明を受けたり、いくつかの書類にサインさせられたりした。

サインさせられる書類の内容には、サインしたくないなぁと思う内容の記載もあったが、そんなこと言ってる場合ではなかった。

手術日の前日から入院することになった。

入院の日、病室へ行き、同室の方々に「お世話になります。よろしくお願いします」と挨拶をした。

4人部屋で、若そうな印象の女性が1人、年配の方が2人、そして私だった。同室の方々は優しい方々だった。

病室は高い階にあったので、窓からは満開の桜を見下ろせてなかなか良い景色だった。

荷物を整理したりしていると看護師さんから「剃毛するので来てください」と言われ、大人しく剃毛された。

夜になると同室の方たちと夜景を見ながら雑談したりした。

手術の前日であるその日は下剤ドリンクを飲まされた。

紙パックに入ったそれが3本。ストローを差して飲む。

胃腸をとりあえず空にして手術をするらしかった。

当然その日の夜は何度もトイレに起きることになった。下剤なんてもう飲みたくないなぁと思った。

翌朝、看護師さんが来て、トイレで「大」をしろと私に言った。

びっくりした。

そして、流さないで看護師を呼べと言うのだ。

更にびっくりした。

手術当日の朝のお通じのその排泄物を看護師に目視で確認してもらわなければならないらしかった。

めちゃくちゃ抵抗があるが仕方ない。

言われた通りにしたが、めちゃくちゃ恥ずかしかった。

同室の方々も同じことをしたそうで、「嫌だよね」なんて話した。

剃毛と言い、お通じのそれと言い、なんとも恥ずかしいことばかりだった。

手術着を看護師さんが持ってきてそれに着替えるように指示された。

もちろん下着なんてつけない。裸の上にその手術着を着た。

準備が整うと看護師さんに促され手術室へ向かった。

私はコンタクトはもちろん眼鏡もしていないのでぼやけた視界で看護師さんについて行った。

手術というのはベッドに寝る状態で行われるのかと思っていたら、内診台のような椅子に座った。

そして麻酔をされたのだが、この時の麻酔の針がめちゃくちゃ痛かったことは強烈に覚えている。

10-4 手術で何をされたか後々別の病院で知る

気が付いた時、私は病室ではないどこかのベッドの上にいた。

手術は終わっていた。

私がいた所がどこかはわからなかったが手術室でも病室でもないことはなんとなくわかった。

麻酔でぼーっとしていた私の目の前にはなぜか叔母がいて、「お母さんはどこにいるの?」と聞いてきた。

え?

そんなの知らないよ

手術が終わった人間に聞くこと?

手術が終わったばかりの私にそんなことわかるわけないじゃないか・・・

麻酔でぼーっとしていた私は自分がそれに答えたかどうかもわからないが、それからまた眠ったのだろう。

次に気が付いた時、私は病室のベッドで高熱にうなされていた。

高熱かどうかなんてことはこの時の私にはわからなかったが、ただひたすら「身体が熱い」ということだけはわかった。

なんか熱い・・・

それだけだった。

そしてどうやら手術で開けた穴から出血が続いていたらしく、看護師さんたちが代わる代わるガーゼを替えに来た。

私はこの時自分が「高熱」ということはもちろん「出血が止まらない」ということもわかってはいなかった。

とにかくただ「熱い」ということでいっぱいだった。一晩中、高熱と出血が続いていたらしかった。

翌朝になると熱は引き、出血も多少は治まっていた。

意識も持ち直した頃、女医が病室に来た。私は輸血されるほどに出血し、術後も出血が続いたということをこの時聞かされた。

え、輸血!?

輸血したの?

びっくりした。

血液サラサラの薬を飲んでるから出血が多かったのだろう、とその女医は言った。

この時、出血が続いていたらしい手術で開けた下腹部の左の穴には管のようなものが刺さっていた。下腹部に刺さっているそれが目の端に見えていた。

それが何なのかはわからなかったが、いっときそれは私の下腹部に刺されたままだった。

他の穴にはガーゼがしてあった。

落ち着いた頃、その女医が病室に来て左下腹部に刺された管のようなものを抜いた。

へらへらした女医は、術後の説明をするからと言って病室で私と母を待たせておきながら帰宅していたということがあった。

その女医は輸血を必要とするほどの出血を血液サラサラの薬のせいにしていたが、それはおかしかったということを私は2年後に知ることになる。

しかし当然ながら手術を受けたその時の私にはそれが本当なのかを確認する術はなかった。

この手術から2年後の2017年、この女医が私の卵巣の手術で何をしたかを知ることになる。

それは医者も驚くことだった。

へらへらした女医は、「卵巣は残してますから~」と言っていた。

しかし、実際私の右の卵巣は無いに等しいほどしか残されていなかった。

10-5 術後の痛みと傷跡

術後は、立ったり座ったりする時に腹筋をつかうからか手術をした場所が痛かった。

座ったままでも笑ったりするだけで痛かった。

そんな状態ではあったが、短期間の入院にも関わらず友人がお見舞いに来てくれ、その時は楽しかった。

友人はメールで「何食べたい?」と聞いてくれたので、「サーティワンのジャモカアーモンドファッジが食べたい」と返信すると買ってきてくれた。

病室で2人でサーティワンアイスクリームを食べながら雑談していた。

別の日には友人が顔も出さずにお花を看護師さん渡してくれていた。

一週間もない入院だったが、人生初の「手術」に不安になっていたので、そんな友人たちの気持ちがとても嬉しかった。

入院中は同室の方々とも楽しくお喋りをして過ごすことが出来た。

入院期間は短かったが、実感としてはけっこう長くいたような感覚だった。

「入院」というのはそんなものだ。実際の期間より実感としては長く感じる。

退院の日は、雨が降っていた。

朝、母が迎えにきてくれ、荷物をまとめて階下へ降りた。

タクシーを呼んでもらい、病院の入り口でタクシーに乗り込んだ。

自宅に着き、部屋のソファに腰掛けるとなんだかほっとした。

昼前後だったと思う。雨がザーザー降っていた。

何をするでもなくソファに座ってじっとしていた。

なんだか一気に脱力したような、そんな気分だった。

身体を動かすと手術したところが痛むので出来るだけじっとしていた。

退院後いっとき私はしょっちゅう手術跡が薄くなっていないか確認した。何度も何度もお腹を見た。

消えるのかなぁ・・・

この傷跡、どうなるのかなぁ・・・

そんなことが気になって仕方なかった。

気が付いた時には傷跡はわからなくなっていたが、その頃にはまた身体に別の問題が起きた。

10-6 いつ何が起きるかわからない

30歳で小脳梗塞で左半身が運動失調症になり不自由になる。

翌年31歳で右の卵巣がチョコレート嚢胞で手術を受ける。

この2年連続起きた大きな身体の不調は私に「いつどうなるかわからない」という思いを強くさせた。

「脳梗塞で半身不自由になるなんてことが起きたからいっとき大きなことは起きないだろう」と思っていたのに手術を受けるようなことが起きた。

大きな何かがあるからと言って、別の大きな何かが当分起きないことの理由になるわけなんてないのだ。

あぁ、もう私は来年生きてるかわからない・・・

1時間後生きてるかだってわからない・・・

10分後身体に何が起こるかわからない・・・

そんなことをかなり強く思った。

強迫観念とまではいかないが、とにかく「いつどうなるかわからない」ということを強く思うようになった。

この頃からか、朝起きると「あ、今日もまだ私は生きるんだな」と思ったり、一日の終わりに「あ、今日はまだ私は生きていたんだな」と思ったりするようになった。

「まだ生きている」というか、「まだ生かされてる」という感覚だった。

そして、いつまで生きるのかわからないという思いが強くなったおかげで、「やりたいことはやりたいと思った時に、やれるうちにやろう」と思うようになった。

そう思った時に、頭の中に浮かんだ「やりたいこと」がウィンドサーフィンだった。

脳梗塞で倒れるより随分前のいつだったか、ウィンドサーフィンの体験教室のようなものに行ったことがあった。その時楽しかった。

楽しくて私は「また行たい。またいつかやりたい」とずっと思っていた。ずっと思っていたのにずっとすることはなかった。

でも、もう自分の命がいつまであるのかわからないと思った私は「ウィンドサーフィンをまたやりたい!」とかなり強く思ったのだ。

私は元々泳げない。カナヅチというのではなくて、息継ぎが出来ないのだ。

どうしても水を飲んでしまうし、うまく息継ぎが出来ずに呼吸困難状態になってしまう。

だから中学校の水泳大会なんかの時は息継ぎ無しで25メートル泳いでいた。泳ぐことに関してはそんな感じだった。

泳げない。

左半身は不自由。

でもウィンドサーフィンがしたかった。

だって明日死ぬかもしれない。

やらない理由なんて私にはなかった。

「またやりたいなぁ」と思いながらもやらずにいた倒れるより前の私には「やらない理由」はきっとたくさんあっただろう。理由なんていくらでも作れるのだ。

でもその時の私には、「やらない理由」はひとつもない代わりに「やる理由」はあった。

「やりたい」からで、「明日生きてるかわからない」からだ。

ウィンドサーフィンがなぜその時頭をよぎったのかは今でもわからないが、このウィンドサーフィンが身体機能回復に大きく影響を与えることになった。

10-7 とりあえずやってみる

私はとりあえず、「ウィンドサーフィン」と「福岡」でインターネットで検索した。

検索するといくつかのウィンドサーフィンのショップのホームページが出てきた。

とりあえずホームページを見て、写真や体験教室の内容や料金や場所を確認した。そして、問合せのメールを送ることにした。

1年前に脳梗塞で倒れ、半身不自由な身体であること。

動かせないわけではないが、身体のコントロールが難しい身体であること。

そんな身体だがウィンドサーフィンをしたいこと。

そんな身体だがウィンドサーフィンをすることは可能か否か。

そんなことを書いてメールを送った。

返信メールは割と早く届いた。

「医者ではないので出来るかどうかはわからないけど、一度見学に来てみてください」という返事にあたたかく受け入れてもらえたような気持ちになれ、嬉しかった。

「行こう」と思った。

医者も私もショップの方も誰も、私がウィンドサーフィンが出来るかどうかはわからない。

やってみないとわからない。

そもそも、はなからうまく出来るなんてことは全く期待していないのだ。

やってみる、それだけで十分なのだ。

11章 ウィンドサーフィン

11-1 ウィンドサーフィンの体験教室へ

2015年6月末、ウィンドサーフィンの体験に行った。

体験の日のお天気は快晴だった。

体験は午前10時からとのことで、1時間半くらい前に家を出ることにした。

車のナビにショップの住所を入力していざ出発!

ナビでは高速道路のルートも出たが、なんとなく高速道路を走るのは怖くて下道で向かうことにした。

ドキドキと不安とワクワクを背負って海へ向かった。

下道を選んだおかげでまぁまぁ時間がかかった。

目的地に近づいてくると同時に車のフロントガラス越しに海が見えてきた。

海が見えてくると、それだけでちょっと興奮した。目的の海に1時間以上かけて到着した。

海に到着したもののショップの場所がわからず、とりあえず見つけた駐車場に車を停めた。

ショップの場所からけっこう手前のフリーの駐車場だったことは後になってわかったのだが、その時は「駐車場がこの先にあるかわからないしなぁ」と思ってそこに停めた。

車を降りるとパノラマに広がる砂浜と海が目の前にあった。その光景だけで胸は高鳴った。

スマホのナビを頼りに砂浜を歩いてショップへ向かった。暑い中けっこう歩いた。

歩いてると、飲食店や何かしらのショップがあったので、「ここかな?」と思っては、「違う・・」というのを繰り返しながら、「暑い・・暑い・・」と独り言を言いながら歩いた。

そんな感じで歩いてどうにかこうにかやっと目的地のショップに着いた。

ショップに着いて、そこにいる人に体験予約の旨を伝えるとオーナーさんが出てきた。

「おはようございます。ウィンドサーフィンの体験予約をした〇〇です」と言うと、「おはようございます。〇〇さんね。身体はどんな感じですか?」と聞かれたので、私の身体がどういう身体か説明をした。

オーナーさんは私の説明を聞きながら私の身体を観察して、「出来そうだね。出来ると思いますよ」と言ってくれ、「更衣室案内しますね。こっち来て」と更衣室を案内してくれた。更衣室前には何着もウェットスーツがあった。

「身長は?」と聞かれ、「164センチです」と答えると、そのウェットスーツ群の中から私の身長に合うであろうウェットスーツを選び渡してくれ、ウェットスーツの着方を教えてもらった。マリンシューズも貸してもらった。

更衣室に入ると女性がひとりいて、着替えていた。

話しかけるとその女性は2回目だか3回目らしかったが、どうやら一緒にスクールを受けるようだった。

スクールというのは、体験を含むインストラクターの方の指導を受けるものをいうようだった。

11-2 ウィンドサーフィンの陸上講習

水着の上にウェットスーツを着て、マリンシューズを履いて、更衣室を出てショップの中を抜けて浜に出ると、目の前には海が広がっていた。

他にも2~3人スクール生の人たちがいた。

ショップのオーナーさんがインストラクターだった。

スクールは、陸上で講習を受けて、お昼休憩をはさんで、それから海で実践講習という流れになっていた。

まずは、ショップの前の浜辺にあるボードで道具の説明からだった。

いわゆるボードがあって、それがボードであること。

ボードについている帆のことをセールということ。

セールはいわゆるセールの骨のような部分にあたるマストというものに通されていること。

マストはボードの中心に刺さっているような感じ。

マストとボードはジョイントというもので繋がっている。

手で持つところをブームということ。

セールについているロープのことはそのままロープ。

道具の説明が一通り終わると、いよいよウィンドサーフィンのやり方を説明してくれた。

暑い中ウェットスーツを着て浜辺で説明を受けていると暑くて暑くてたまらなかった。そんな中真剣に説明を聞いた。

目の前のセールがセッティングされたボードの上にオーナーさんが立ってやりながら説明してくれた。

この時、ボードはもちろんセールも砂浜に倒れている状態だ。

まずは、ボードの上のどこに立つかということから。

ボードの真ん中のマストの刺さっているところを中心として立つ。

立ったら、ロープを持ってロープを自分の身体にたぐり寄せるように引っ張ってセールを立たせる。これをセールアップという。

セールアップをしたら、いわゆるヨットのような形になるので、そこから手でブームを持つ。ブームを持ってセールが風を受けて進む。

進む時は、こういう風に・・・

こんな感じで教えてもらい、教えてもらったこれらの動きをスクール生ひとりずつやってみた。

もちろんこの時は陸上で、だ。

その後も方向転換の方法等を教えてもらい、それをまた各々やってみる。

約1時間ほどでひと通り陸上講習が終わった。

海での実践の前に休憩。ショップのベンチに座って海を眺めながら各々休憩していた。

私は食べ物は何も持ってきていなかったのでポカリスエットを飲みながら休憩していると、更衣室で一緒だった女性はお昼ご飯を持ってきていたようで隣で食べていた。

その女性と雑談しながら、休憩後の海での実践に出ることにドキドキとワクワクでいっぱいだった。

11-3 海へ!

休憩が終わり、いよいよ海へ!

ボードを海へ出す時のやり方(ボードとセールの持ち方)を教えてらい、各々ボードを海へ出した。

ボードのテール部分(後方)とマストをそれぞれ手で持ち、海を背にしてバックするように海へ出る。

全員がボードを海へ出すと、そこでオーナーさんが陸上で教えてくれていたものを再度教えてくれた。

陸上でボードに乗りながら説明してくれていたことを、海の上でボードに乗りながら説明してくれた。

それを受けて、ボードに乗った。

ボードに乗るのも私は一苦労だった。左半身のコントロールが出来ないからだ。

それでもなんとかボードの上に乗った。

乗ったら、ロープを持ってセールアップ。この時点で、私の左足はグラグラで震えまくっていた。

それでもなんとかセールアップをした。このセールアップがなかなか出来なかった。

陸上とは違って海の上では波で足元が不安定でぐらぐらしている。

そんな状態なのでセールアップはなかなか出来ず、すぐに海に落ちる。

海に落ちてはボードに乗って、また海に落ちてボードに乗って、こんなことを繰り返した。

海に落ちてボードに乗る時は、左手に力なんて入らない上にコントロールも出来ないので、まるでトドのようだった。

その姿はさぞ無様だっただろうが、そんなことはどうでもよかった。

そんなことを何度も何度もやっていると、数回はセールアップが出来た。

セールアップが出来ると、ブームを持った。するとボードが前に進んだ。

セールアップが出来てボードを前に進めることが出来ると、オーナーさんが遠くからメガホンを使って指示をしてくれた。

「〇〇さーん!セールを後ろに倒してー!」

言われた通りにするとボードがどんどん進みだした。

風を受けて海の上を走った。

気持ちよかった。

わー!

進んでるー!

気持ちいいー!

そう感じるのも束の間。

セールを自分の側に引っ張りすぎて落ちる。また乗れても、ぐらぐらして落ちる。

そんな感じですぐに落ちるものだから乗っている時間は実質的には少しなのだがそれでも楽しかった。