グッド・アンセスター・ダイアローグ 「森に溶けゆく命、溶けゆく経済」(財)ハヤチネンダ 今井隆さん・航大朗さん

岩手県遠野の土地に、そして時にオンラインで、互いの死生観をおおらかに語り合える仲間が集う。遠野の山々に連なる大地に身を置く時間を共にしながら、動植物たちといのちを耕す、財団法人ハヤチネンダ。里での暮らしを終えて、いずれ山へとかえってゆくという生命観は、僕が関心を寄せる「ヒューマン・コンポスティング」(遺体を堆肥化する葬送法)に親しみを感じる人々の精神性にも通じている。宗教でもなく、利潤を追い求める経済活動でもない。設立者の今井隆さんと、後継者で現代表理事の今井航大朗さんは、東京-遠野間を往来しながら、自然の一部としての僕らの生命観(死生観)に共鳴する「あたらしい経済」のあり方を探っている。

グッド・アンセスター・ダイアローグは、『グッド・アンセスター わたしたちは「よき祖先」になれるか』(ローマン・クルツナリック著、松本紹圭訳/あすなろ書房)を巡る対話シリーズ。翻訳した松本紹圭がホストとなり、各界からゲストを迎えてお届けしていきます。

*「グッド・アンセスター」特設サイト:https://www.good-ancestor.com

対談:一般財団法人ハヤチネンダ 今井隆さん・今井航大朗さん× 松本紹圭

「森に溶けゆく命、溶けゆく経済」

松本

本日は、岩手県遠野の地を拠点に活動されている一般財団法人ハヤチネンダの代表 今井航大朗さんと、設立者でお父様の今井隆さんにお話を伺いに、東京 曙橋にあるシェアオフィスへお邪魔しています。どうぞよろしくお願いします。

今井航大朗(以下、航大朗)

本日はお越しくださり、ありがとうございます。よろしくお願いします。

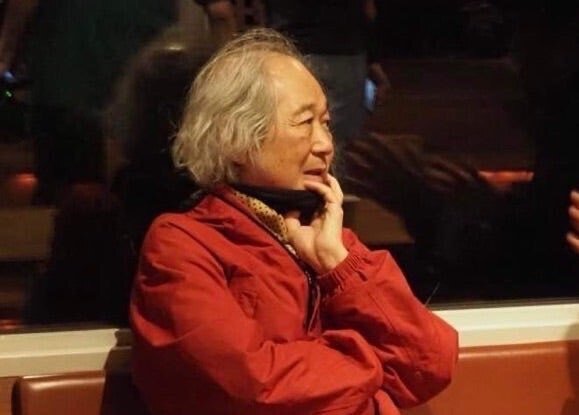

今井隆(以下、隆)

よろしくお願いします。

松本

こちらの建物は都心にありながら、緑もあって歴史も感じられる素敵な物件ですね。陽の光も綺麗で、東京とは思えない穏やかな環境です。

航大朗

ありがとうございます。元々は、フランスからいらした教会関係者の方がお住まいだった建物だそうです。築50年になります。5年ほど前に見つけて、間取りが広いので、少しずつ手を入れてシェアオフィスとして使うようになりました。

松本

そうなんですね。

今回、ハヤチネンダさんとのご縁をいただいたのは、死後の葬送方法が火葬に限られているということが、私たちの死生観を固定化しているのではないかと、私が疑問をもって新たな選択肢として「ヒューマン・コンポスティング(人間の堆肥化)」の可能性に考えを巡らせていたところ、共通の友人からご紹介をいただいたのがきっかけでした。

ハヤチネンダは「森」をテーマにしながら、新しい弔い方について遠野の地で模索を始められているということですが、まずは、その経緯について聞かせていただけますか。

航大朗

ありがとうございます。まずは、こうした丁寧な繋がりに立ち会うことができ、心から感謝しています。ハヤチネンダのこれまでのコンテクストについては、設立者である私の父が20年、もしくはそれ以上の時間を仲間たちと紡いできた中にあります。それをまとめてお伝えするというよりは、今、ここにあって浮かんでくるものを父からお話させていただけたらと思います。

隆

そうですね。こうして振り返ると、想いが30年前へと遡ります。当時私は、大規模土地利用を伴う事業のプロジェクトマネジメントを行っていました。平成元年頃だったか、都内の宗教法人から、東京東部での大規模霊園開発の依頼を受けました。

首都圏における墓地需要の引き受け先として、大規模霊園においては東京西部が一般的であったわけですが、東部において応え得るかということが、この時のテーマでした。

その後、お墓の需要は、墓石や土地を利用する墓地形態から、納骨堂のような保管型の墓へと変遷を辿るのですが、そのタイミングで、今度は東京の中心に立地する寺院から納骨堂事業の依頼をいただきました。「土地」から「空間」へと扱う対象が変わり、それに伴って遺骨の収容力は100倍になりました。オーダーが2桁増えるということは、それだけ、当時高価であった都心のお墓が価格競争力をもつことに等しいわけです。そういった市場の競争概念を、宗教事業に投入していったということでもあります。すぐに、納骨堂型墓地は全国へと爆発的に広まりましたが、その新しいマーケットの先端をやっていたと思います。

大規模霊園にお墓を立てる場合、それは主に、先祖供養のための先祖代々のお墓です。戦後、社会構造が変化する中、長子相続制が廃止され、親から子らへと平等に相続が行われるようになった社会にあって、お墓は、個人のバランスシート上で「資産」か「負債」かといえば、負債なわけです。家や先祖を抱えていくライフスタイルの変化と共に、お寺の生業を支える「檀家制度」や「家のお墓」そのものが崩れてきたとも言えます。

そういった背景の中で、納骨堂事業を展開したわけですが、納骨堂においては、先祖供養というよりも、自分で自分の入るお墓を決める「生前個人墓」として、新聞広告で広くメッセージを打ち出しました。宗教界からは、そうしたやり方自体への批判もありましたが、時代をアップデートするということはそういうことだろうと。

松本

既存のお墓の継承者の多くは、時代の変化をみたくはないわけですから、無いものとして受け入れられずにいたところ、時代のニーズがいよいよ顕在化したということですね。

隆

そうですね。時代のニーズと、その環境に置かれた事業自体は表裏一体で、実はお寺自身もそのニーズを裏腹にもっていた。未来のない事業を抱えていれば、跡取り不足が生じます。結局お寺が事業を続けていくためには、時代の変遷を上手く捉えて、宗教事業をアップデートしなければいけないわけです。一方、公共的なプラットフォームとしてお寺が機能していた時代はとっくに終わりを迎えていました。既存宗教の中でこうした事業を展開することは、お寺にとっても、社会的に非常に意味ある活動になりますし、時代に対応した新たな宗教文化を生むことにもなる。それを求めていったわけですね。

そこに起きた変化は大きかったです。それまで100人程の檀家を抱えていた町寺が、100倍の収容力を有する収骨システムを取り入れ、信徒に墓地購入を決めた人々を含むことになると、13,000人の信徒を抱える巨大な寺へと一気に変容しました。100倍のインパクトがあったわけです。時代を掴んで事業形態を変化させ、マスコミを通じて信徒の募集広告を月替りで打っていく、そのやり方がとても上手くいったのですね。

そうして、宗教事業で最大利益を出すことに成功しました。しかし一方、私の気持ちに疑問が生じていました。最大利益をいかに求めるかというプロジェクトマネジメントの、金融資本主義的なあり方そのものに対する疑問です。それまで生馬の目を抜くような事業展開をやってきたわけですが、それをしていて、仲間は自分についてきてくれるだろうかという思いもありました。

人間関係から仕事の内容まで、収益を求める社会で生きながら、そのことへの危機意識が膨らみ、仲間の安全保障のためにも、都市から、金融資本主義からできるだけ離れたところに自分たちの場所を設けたかった。それで、ちょうどその頃仕事でご縁のあった遠野の地に拠点をつくり、東京と遠野を往復するようになり、30年が経ちました。

遠野の地では、親しい仲間をいずれ「弔う」場所として、遠野の山に埋葬する「山岳葬」をイメージして「遠野里山・早池峰山岳の会」を構想しました。それまで依頼に応じて都内に墓地はつくってきたけれども、自分たちがいざ入るとなると、どうも座りが悪かったのですね。山岳葬のイメージは、自然の中の前方後円墳のような場所に遺灰を埋めて、手を合わせる目印、もしくは座標があればそれで充分というものです。そこに埋葬されることを希望する人たちは、生きている間に、土地へのお布施をしたり森の手入れをするなどして、それぞれに遠野の土地との繋がりをもつ。

そんなイメージで「遠野里山・早池峰山岳の会」を構想しました。現在は、息子の代が新たに「ハヤチネンダ」という財団を設立して、私の遺贈した土地をもって新たにやっています。書き換えられながらやっていくのは、とってもいいことだと思っています。設立者である私は、財団から「感謝状」なんてありがたい表彰状をいただいたりして、それでお仕舞いですがね(笑)

松本

「お疲れさまでした」と(笑)既に、次の世代によってコンセプトはアップデートされているわけですね。それにしても、想像以上に墓地に関わっていらした過去をお持ちで驚いています。

隆

主に大規模土地利用の伴う事業計画を仕事としていましたから、都市開発や企業用地開発の一環で、土地利用の一つとして墓地があったということです。これも時代のニーズでしたね。

金融資本主義経済と本質的価値の溢れる世界の狭間で

松本

事業性をもった新しいコンセプトの墓地開発をしてきたものの、自分や自分の仲間たちがいざ還るといった時、自ら本当に還りたいと思える場所をつくろうと、遠野に行き着いたということですね。

今、バトンは息子さんの航大朗さんに渡されて。渡された人なりのコンセプトをもって、既に走り出しているものと思いますが、お父様からバトンを受け取って、航大朗さんはどんなことを思っていらっしゃいますか。

航大朗

かねてから、父の活動を片目で見ていたこともありますし、長男ですので、何かあったときは手伝うことも視野にありました。大学卒業後は一般企業に就職をしましたが、体調を崩しかけていた頃と父の手伝いが必要になる時期が重なって、少しずつ関わるようになりました。遠野の事業については、父の活動の片付けをするために赴いたのがはじまりでした。

遠野で始まったプロジェクト(クイーンズメドウ・カントリーハウス)は、金融資本主義からどれだけ離れたところにいられるか、がテーマにありましたので、「お金に置き換えられない価値」を創造すること自体が活動の目的でした。例えば馬を飼うことにおいても、乗馬体験に料金を課して賄うのではなく、稼ぐことをしない馬との暮らしとはどういうことかと考えるわけです。農業や林業においても同じように、現在のやり方に疑問をもち組み立て直すリストラクチャーをやっていく。そうした、リターンを期待しない、消費のない創造の中から「光るもの」が出てくることがあるのも確かです。一方、運営を続けるにはマネー(資金)が必要なことに変わりありません。その資金調達を担っていた部分が既に休眠状態にあったので、今後の継続は難しいだろう、と。活動の終わりを告げる役割を自覚して、私はメンバーの集まりに参加しました。ところが、そんな状況にあってもなお、活動メンバーの皆さんは満場一致で「(これからも)やろう」と声を揃えて言うわけです(笑)

松本

しかし、いったいどうやって。マネーという観点からみると既に死にかけているのに、やたらと生命力が溢れていたという状況ですね。

航大朗

まさしく。おっしゃる通りです。じゃあどうやって、マネーを得ていくか。

何も無いのか、すべてあるのかといった時、遠野の土地には、「本質的な価値」が溢れる世界がある。先ほど、お墓は資産か負債かという話がありましたが、何かに繋がる扉には、マネーには置き換えられない価値があります。あらためて、その価値をどのようにマネー化していくかが、クイーンズメドウ・カントリーハウスを再出発するタイミングで議論されました。2016年頃のことです。

それはハヤチネンダも同様で、森はお金に変えられない価値がありますが、里山の森は、維持することすら難しくなっています。維持がされなくなると、あっという間に森は藪化して人間が関われなくなっていきます。再び人が手を掛ければ、美しい里山の景観や生物の多様性は蘇るだろうが、どうやって運営費を賄い、森を維持し、後世に引き継いでいけるだろうかという問いが、ハヤチネンダの活動に繋がっています。

そこでは、前身の「遠野里山・早池峰山岳の会」が描いていた弔いの場についても、ハヤチネンダの活動の大事な要素としてあらためて向き合っていくことになりました。ただ、僕らは宗教法人でも地方自治体でもなく、今のところ、お墓をつくれる母体ではありません。

松本

そうですね。現状では、限られた事業主体にしかお墓をつくることは認められていません。

航大朗

はい。ですので、方法としては財団を公益化するか、行政や近隣の宗教法人と組むといったことになりますが、いずれにしても、いわゆるお墓をコピーペーストしても意味がありませんから、まずはみんなで「生きること、死ぬことをもう一度考え直そう」と。新しい弔いの場を思いながらも、まずは、死生観を共に学ぶ輩(ともがら)を募る活動から始めています。その先には、僕らが求める「森を継いでいく」ことにも通じているだろうと。

人間だけ土に還らない死に方をしているけれど、他の生物はみんな、土に還ったり、他の生物に食べられたり、分解されたりしながら命は循環しています。そういったところから、私たちは随分外れたところに生きていますが、今の時代であればどういうやり方ができるだろうかなど、考え直す場をつくろう、人溜りをつくろと僕らは活動しています。そこに集まってきた人々はきっと、山に溶けるような消え方を望むだろうと。

プロダクトやサービスを作ってリリースするだけではなく、生きてきた過程や死んだ後の話を含めて、物語を一緒に書ける仲間をつくっていく。そこからやっていかないと、この事業は思い描いた世界には到達しないなと思っています。ハヤチネンダのサイトをご覧いただくと、いったい何をやっているのかわかりづらいと思うのですが、今お話したようなことを、一緒に語り、考えていく人に出会っていきたいと思っているんです。

松本

新しいタイプのお墓を買ってくれる人を求めているわけではないのですよね。

航大朗

そうなんです。

もしかしたら、いわゆるお墓はできないかもしれない。もちろん、社会的なシステムに欠落している器の一つにお墓があると思うので、そこまで到達することができればいいなとは思っています。

松本

死生観を共にする仲間というのは、何かの合意に至る仲間ではなく、問いを共有できる仲間ということでしょうか。先日、他のメンバーの方にもお会いしましたが、物語は人それぞれであっても、「どうしたいだろうか?」と問い合える仲間が集まっている印象を受けました。

航大朗

そうですね。先日、死生観を共に考える会の一つとして、「あの日の風景」というタイトルの原稿を募集したところ、想像以上に13編もが集まりました。そしてそのいずれもが、それぞれの物語や死生観が立ち現れてくるようなものだったのです。輩として、生きている時間を共に歩む人々が、森で集い関わる中で、人と人、森と人との関係性がつむぎ直されていく。そうしたことが、結果的に森を繋いでいくということになるんじゃないかと。お寺や神社も、きっと同じだろうと思います。菩提寺としてそのお寺に戻ることはないとしても、何かの時に訪ねて行ってお布施をしたり、お掃除の会に集ったりすることによって繋がれていく「人が関わり続けられる装置」にこそ、意味があるんだろうと思います。

森と人を繋ぐハヤチネンダとヒューマン・コンポスティングの共通性

松本

いわゆるお墓づくりについて「実現しなくてもいいかもしれない」とおっしゃられていましたが、私が最近皆さんに紹介している「ヒューマン・コンポスティング(人間の堆肥化)」についても同じです。何かしらの選択肢が実際に生まれる、そのリアリティはとてもパワフルだと思っていますが、それをやるのが自分でなくても構いません。ヒューマン・コンポスティングについて語ることのいいところは、葬送の選択肢をリアルに考えることで、今の生き方が変わってくるということです。

航大朗

本当におっしゃる通りです。今松本さんがおっしゃったことが、僕たちのやりたいことのひとつでもあります。ハヤチネンダのHPではこんな言葉を綴っています。

「死から今を逆照射することによって、生きることの内実が豊かに実ってくるのではないか?と気づくことができたら幸いなのです。終点は終わりではなく、大きな流れの中のひとつの結び目にすぎないことに。」

問いを投げたい、ということです。

松本

その逆照射がよりパワフルになるために、その方法が現実的に可能となり、また、その方法を既に行っていた先人がいらっしゃるとなると、益々厚みは増してくるのかなと思います。

航大朗

そうですね。実現不可能という感じはしていません。行政の体制にもよるのですが、ここ最近は、僕らにとって追い風となるようなことが増しているように思います。遠野市の体制、コロナによって気付かされたこと、そしてこうして、松本さんたちとお目にかかれていることを含めて。何かうねりのようなものを感じます。

松本

金融資本主義的なシステムに死生観が回収されてしまうことの「残念さ」を、多くの人が感じざるを得ない状況にあると思います。ある意味、断末魔なのかもしれませんが、極端なところまで来ているのかなと。それでも、まだまだ従来のシステムが社会の表面を覆っている現実もあり、それに合わせてやっていこうとすると、正気を失わないとやっていけない。スイッチを切らないといけないわけですね。そこに投げかけられる、ハヤチネンダの活動やヒューマン・コンポスティングの可能性は、人々の直感に響いているように感じます。

航大朗

今までやってきたことの否定ではなく、別の形の選択肢を示すことによって、双方の良いところが出てきます。僕は東京で育っていますから、東京に恩義も感じますし、東京には東京の役割がある。ただ、それとは別の場所もあるということが、すごくいいなと思うんです。きっと松本さんも、ヒューマン・コンポスティングについて同じように思っていらっしゃるのだろうと感じていました。

松本

お寺はお寺で、従来のやり方では経営が成り立たなくなってきた中、「売れるお墓」を求める実情があります。宗教者であることとは別に、いかに家業を継いでいくかという課題もあるとはいえ、その範囲で考えてしまっている限り、お坊さんをやっている意味がないと私は思うんです。本来、宗教とはそういったところを超えた視点や価値観、生き方を探究してきた。

例えば、「南無阿弥陀仏」は阿弥陀さまの呼び声 "Calling" であると言われていますが、そのCallingから何を聞くかが私たちに問われているわけです。とあるおばあちゃんは、「なんまいだーなんまいだー」と熱心に唱えながら、それは阿弥陀さんからの「そんなもんじゃなかろう」という呼び掛けだと言うんですね。もちろん、どう聞くかは人によって様々ですが、この聞き方はとても大事だなと。ハヤチネンダの活動にしても、「そんなもんじゃなかろう、じゃあどうしていけばいいんだろう」という問いを、一緒に考えていくということかも知れませんね。

「そんなもんじゃなかろう」と問いかける時、ウェイクアップコールとしての「死」のパワフルさは他にないと思います。ハヤチネンダの活動の中核に、その「死」が据えられているというのは必然のように思います。

航大朗

誰もが平等に迎える死を考えた時、今をどう生きるかというCallingが戻ってくるのであれば、小さい子どもも含めてみんな平等にグッド・アンセスター(よき祖先)だろうと思います。僕らの活動は、「わたしの<いのち>はどこにあるのでしょうか」という問いからはじまっていますが、命は「個」のものではなかったのかもしれない。命のバトンを次世代へと渡していく時の器として、お寺や神社があってもいいですし、僕らはそこに「森」をみています。

松本

今日のお話の中で、「溶けていく」という表現をされていました。翻訳本『グッド・アンセスター』の帯にも記させていただいた、台湾のデジタル担当相オードリー・タン氏の発言では、今、私たちに提示されている最も大事な問いとして「それは、How can we be better ancestors?だろう」と、"better" という単語を使いました。そこにも表れていますが、問うているのは、その良し悪しではなく、誰もがよりよくちゃんと生き切ろうということです。その上で、"ancestors" と複数形で祖先を捉えているところにも、原書の西洋的視点とは少し異なる、東洋的な世界観が表れています。

本来仏教においては「サンガ」といって、出自にかかわらず、志を共に道を歩む仲間は(拡張家族的な)同志であると人の繋がりをみていましたが、いつしかお寺は血縁ベースの檀家制によって成り立ち、お寺自体も世襲化するようになりました。血縁に閉じた単位で人の繋がりをみるようになって、もはや仏教というより「家族教」と言えるかも知れません。個の延長にある存在として自らの血縁に閉じていては、自我を肥大化させていくようなことでもあって、これは、仏教の説く「執着から離れていく」状態とは逆の方向性なんじゃないかと思います。そういう時代に私たちは生きてきたけれども、死んでもなお、家系の墓地という「家族教」に閉じ込められていたくないと思う人は、特に女性に多いように感じます。

肌感覚としては、「溶けたい」人が増えている。「私の名」を墓碑に残すより、「名もなきancestors(複数形の祖先)」となって何らかの恵みが渡っていけば、充分に生は完成されていくのかなと、そんな風に思いますね。

航大朗

先ほどお話しした、「わたしの<いのち>はどこにあるのでしょうか」という問いについても、そこに「私たちの」という主語が持てるかは、すごく重要なところです。あるいは「森の」でも構いませんが、「私」ではない主語で捉えることができるか。活動を通じて、みなさんと一緒に「私たち」という感覚を創っているような実感があります。

自由で新しい価値観を生む「贈与経済」

松本

なるほど。ありがとうございます。設立者の隆さんは、今のお話をどんな風に聞いていらっしゃいましたか。

隆

そうですね。

ハヤチネンダの活動における僕の役割というのは、経済をいかに動かすかにあって、今日話された理念や本質を支え得る、新しい経済観に向き合おうと思っています。

お話にあった、「そんなもんじゃなかろう」というCallingと、祖先を複数形で捉える東洋的視点にも通じますが、僕らがかつて遠野へと場を移すにあたっても、問われていたのだろうと思います。いかに最大利益を上げるか、いかに市場を寡占するかといった欧米の事業や経営の思想をもって活動していたわけですが、そこに自ら違和感を感じた時、「では、お前ならどうする?」と。

そして今、ハヤチネンダの活動をする上でも、その経済性は無視できません。活動そのものは、いわゆる経済性を生まないが、それをどう経済概念として成立させるかという問いに応えていく。

この数十年を見つめ続けてきて、今見える新たな経済観は「遺贈経済」です。今日お話にあった「溶ける」ということ。この「溶かしていく」を経済に置き換えると、人生の行き先に対して、自分の資産をできる限り遺贈するということにもなります。

松本

手放すということですね。

隆

そうです。金融的な概念に執着をして固めた経済ではあるんだけれども、それを手放すことで新しい概念の経済を生む。そしてそれを受けた人にとって、手放された経済は、とても自由な経済観を帯びて新しい価値観を生み出すツールになり得ると、僕は仮説をもっています。逆に、飽くなき利潤を追求するように手にしたお金は、どうも、同じように使われていくようです。無限に再生産し続ける・・・

今、僕は遺贈経済の具現化を実践しはじめていて、そこに人はついてきてくれるような実感があります。僕が手放した資産を、ハヤチネンダが受け取って展開していく。手放しをもって展開されゆくところには、複数形で現れる世界があるはずです。そしてそこではおそらく、「資本」の概念自体が知識や智恵といったものに変わっていくだろうとも思います。

もう一つ、「労働」について言えば、大学の卒業から定年まで、のべ8万時間を私たちは労働に費やします。同時に、人生を80年とした時、リタイヤしてから死を迎えるまでの自由裁量時間(余暇)の総和は7万時間と言われ、人生の労働時間とだいたいバランスしているわけです。その7万時間について、時間が資本主義にまみれるような余生、つまり、命が経営資源として組み込まれていくような世界を生きるのではなく、次の世代や未来に紡いでいく具体的・身体的な労働に当てたり、それまで築いてきた知識を放つような時間を生きるということが、重要ではないでしょうか。

そして、それを実践することが求められているように思います。「ただやる」ということ。そこにあまり理論や意味を当てずに、ただやり続けていけば、今日お話しがあったような世界観に近づくかなと。

松本

遺贈経済、ですね。

隆

遺贈、布施。自分に還らなくていいんです。朝起きて、夜安心して眠ることができれば充分にハッピーです。あとは農業であれ馬業であれ森の管理であれ、掃除であれ料理であれ、日々ある作業に向き合えばいい。近頃はそのようなことを考えますし、実践したいなと思っています。

松本

最近、何かと「利他」が問われるようになりましたが、利他も下手をすると、既存の経済原理の中で利己に戻ってくるだけの、感情の置き去りにされたつまらないものになり兼ねません。今おっしゃられたように、あまり考えずに、意図から離れていくということだと思います。所詮、人間が考えることは視野が狭くて、見ている世界は狭い。損得を考えること自体が、頭で拵えたストーリーに他なりません。今こうしていられるということ自体が、ものすごい恵みを受け取っているわけですよね。「そんなもんじゃなかろう」の「そんなもん」にすぐにハマっていってしまいますから、「下手な考え休むに似たり」と言われるように、あまり考えないでやっていくことは、遺贈経済においても大事なポイントだろうと思いながら、お話を聞かせていただきました。

今日は、よき放談の時間をありがとうございました。重なり合うものを感じていますので、これからも共鳴し合っていけたらと思いますし、機会があればぜひ遠野にも伺いたいと思います。本日は、本当にありがとうございました。

隆・航大朗

ありがとうございました。

今井 隆(いまい たかし)|ハヤチネンダ 設立者

起業家。社会問題を事業と共に考えるプロジェクトを数多く展開。大規模土地利用計画、プロジェクトマネジメント、生前個人墓の先駆けとなる会員組織の立ち上げを経て、1999年より岩手県遠野市にて、中山間地域の新たな価値創出を目指す事業を手がける。

今井 航大朗(いまい こうたろう)|ハヤチネンダ 代表理事

2016年よりクイーンズメドウ・カントリーハウスでの宿泊事業に従事。ゲストとホストといった境界をつくらない体験のつくりかたを探究しながら、岩手と東京の二拠点で活動。2019年より森の新たな経済性を模索する財団ハヤチネンダに関わる。

財団法人ハヤチネンダ

https://hayachinenda.org

"Spiritual but not religious"な感覚の人が増えています。Post-religion時代、人と社会と宗教のこれからを一緒に考えてみませんか? 活動へのご賛同、応援、ご参加いただけると、とても嬉しいです!