たとえば愛【ジャンププラス原作大賞応募作品】

たとえば愛とは、何だと思いますか?

こんな話がある。

あるえらい菩薩様が、ひとりの目の見えない男に会った。男は「何とかして目が見えるようになりたい」と言った。菩薩様は男の願いを叶えるため、自分の目玉をやることにした。それはそれは地獄のような苦しみに耐え、菩薩様は目玉を取り出した。

するとそれを見た男は「何だこんな汚いもの」と言い、目玉を捨ててしまった。菩薩様は怒りを覚えたという。

この話は、大学の授業で先生が話してくれた。あの修行を積んだ菩薩でさえ、怒りを覚えることがある。そんな話だったと思う。

そんなことをふと思い出したのは、彼と一緒にいるときだった。

私の名前は、山名由香。隣にいるのは彼氏の、北村宗介。

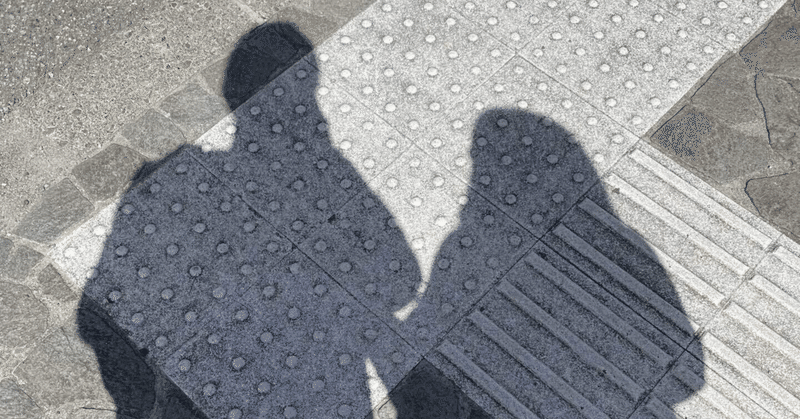

私は彼の左腕を、自分の右腕にからませて歩いている。恋人同士だけど、それだけが理由じゃない。歩いてきた子供たちに、彼がぶつかる。

「大丈夫?」

「平気」

彼が笑った。よかった。彼が笑うと、私も嬉しい。

「あ、20メートルくらい先、右側に自転車が並んで停めてあるから、気を付けてね」

「OK」

彼は右手に持った白杖を少し上げた。私の彼は、目が見えない。

出会ったのは大学生のときだ。横断歩道の真ん中で、白杖を持ちながらウロウロしてる彼を見かけた。

(あの人、大丈夫かな…。あ、信号がチカチカいってる。あ、あ~、赤になっちゃった。)

あの人はまだ、横断歩道の途中に立ち尽くしてる。他の誰も助けに入る気配はない。

気がついたら、私は飛び出していた。彼の手をつかむ。彼がビクッと手をこわばらせた。

「あ…」

「こっちです!」

手を引っ張って、反対側の道に渡らせた。

「ここで大丈夫です」

「ありがとうございました…」

彼は、軽く会釈した。

「あの…よかったら、お礼にお茶でもおごらせてください」

数分後、私たちは近くのコーヒーショップにいた。同じ大学に通ってることもあって、話ははずんだ。

それから、会うたびに仲良くなっていった。二人で色んな場所に行った。宗介は一人だったら行くのを躊躇してた場所に、私と一緒に行った。私も自分のお気に入りの場所、気になってた場所に宗介を連れて行った。

視覚障害者についての勉強もたくさんした。最初、私が歩行の誘導をしても邪魔になってて、むしろ一人で歩く方がずっと早かった。だけど慣れてくると、二人で一緒でもスムーズに移動できるようになった。

ときどき喧嘩もした。きっかけは、ささいなことだった。

宗介が部屋に遊びに来た朝、私は寝坊して会社に遅刻しそうだった。あわてて支度をする。

「ごめんね。朝ご飯適当に食べて」

「ねえ。ジュース買いに行きたいからさ、出るとき一緒に行って」

(家から一番近い自販機、駅と反対の方角なんだよな~。)

「何度も行ってるから、一人で行けるでしょ?」

「…一人じゃ買えないだろ」

「…あ、そうか」

宗介が舌打ちした。

「たく、そういうトコあるよな」

「そんな怒んなくたっていいじゃん。ほら、一緒に行くから」

「もういいよ」

その夜、帰ると宗介はいなかった。ドッと疲れが出てカバンを置くと、ため息をついた。

「突然失礼いたします」

振り向くと、背の高いダークスーツ姿の男性が部屋の中に立っていた。思わず足の力が抜ける。

「だ、誰!?」

「驚かせてしまって申し訳ありません。実は私…」

すると男性の背中から、こうもりのように真っ黒の巨大な羽が広がっていった。

「悪魔なんです」

悪魔と名乗る男性は、閉じた窓を抜けて外に出て戻ってきた。

「信じていただけましたか?」

私は頭の中が真っ白になっていった…。

「……おい、由香。しっかりしろよ!」

目を覚ますと、目の前に宗介がいた。

「どうしたんだよ、来たら倒れてるし」

ぼんやりした意識の中、さっきの出来事を思い起こす。

「…そうか。夢だったんだよね」

よかった。

「いいえ、夢ではありませんよ」

宗介の後ろに、にやけたあの男の顔が現れた。

「ギャー!!!!」

数分後。私と宗介は並んでダイニングの椅子に座っている。向かいには、悪魔が鎮座していた。宗介が口を開く。

「…え? つまり、今俺の前にいるのは人間じゃなくて、悪魔?」

「はい、そうです」

「その悪魔が、何の用?」

宗介、よく冷静に話ができるな。見えてない分、怖さも薄れるのか…?

悪魔はテーブルの上に頬杖をついた。

「単刀直入に申し上げます。宗介さん、あなたは目が見えるようになりたくありませんか?」

「…いや、そりゃまあ」

宗介の視力は、現代の医学でも回復の見込みがほぼないそうだ。

「私なら、見えるようにして差し上げますよ」

「マジですか!?」

「もちろんお金だの魂だの、その他一切の品物はいただきません」

「宗介、信じちゃダメだって」

だけど宗介は、前のめりになっていた。

「本当に、見えるようになるんですか?」

「はい、方法がひとつだけ」

そう言うと、悪魔は長い指を立てて私に向けた。

「由香さん、あなたの視力を宗介さんにあげることです」

「え?」

「私なら、由香さんの視力を宗介さんに一瞬で移すことができます」

「でも、そうしたら由香の視力は…」

「もちろん、なくなります」

「そんなことできるか!」

宗介が声を荒げる。

「嫌なら、無理にとは言いません。気が変わりましたらこちらにご連絡を」

悪魔は、なぜかスマホの連絡先を記した名刺を置くと、窓から抜けて飛び去っていった。

「…何だったんだろうね、今の」

「何にしろ、とんでもない奴だ。俺の目が見えるようになる代わりに、由香の目が見えなくなるなんて…」

そう言った宗介の顔は怒りに震えていた。私はその顔をじっと見ていた。

数日後。私は病院の廊下を走っていた。白い壁と天井に、靴音が反響する。

「宗介!!」

病室に入ると、宗介はベッドの上に体を起こしていた。その上半身を思わず抱きしめる。

「よかった、生きてて…」

「おい、大げさだって。軽い打撲と捻挫なんだから」

「…だって」

宗介が駅のホームから落ちたと連絡をもらったのは、会社に着いた頃だった。家族でもない人間の怪我で早退する訳にもいかず、お昼休みの時間に駆け付けた。宗介は出勤する途中の駅で、転落したらしい。

視覚障害者のホームからの転落事故が多いことは私も知ってる。命を落とす人も少なくない。だけど、実感が湧いたのは今日が初めてだ。

「宗介を失うのが怖い」

初めて本気でそう思った。

「生きててよかった…」

そうつぶやくと、涙があふれてきた。私は看護師さんがいるのも構わず、また宗介に抱きついて泣いた。

退院して、宗介が私の家に来た。二人でココアを飲んでいるとき、私は言った。

「…ねえ、結婚しない?」

「え? どうしたの、急に?」

「今回みたいなことがあったとき、家族じゃないと色々面倒でしょ?」

「まあ…」

「それから…」

私はココアから顔を上げ、宗介の方を真っすぐ見た。湯気の向こうに愛しい人の顔が見える。

「…私、宗介に視力をあげる。宗介の目を見えるようにしてあげる!」

その週末。スマホの番号に連絡すると、悪魔はすぐに来た。

「もう一度尋ねますが、本当によろしいんですか?」

私は頷いた。

「お願いします」

「では…」

悪魔は私の顔の前に手をかざした。いざとなると怖くて、目を閉じ宗介の手を握った。

そのとき、私の頭の中に、昨日の夜ベランダで見た光景が蘇ってきた。

明日は視力を渡す日だというその夜。夜空の景色を目に焼き付けたかった。私がベランダで星を見てると、宗介も出てきた。

「なんか、星ってこんなに綺麗だったんだ…。これで最後だと思うと愛おしいなあ…」

私は、自然と泣いていた。宗介が私の肩に手を置いた。

「やめてもいいんだよ」

私は首を振る。

「宗介に、この景色を見せてあげたい」

宗介は「ありがとう」とお礼を言って、私を抱き寄せた。

気がついたら、私の目は開かなくなっていた。

「…宗介?」

「由香」

隣から宗介の声だけが聞こえる。

「お前、こんな顔だったんだな」

自分の顔がほころんでいくのがわかった。

「宗介、見えるようになったんだね!」

「ああ!」

私たちは抱き合って喜んだ。悪魔は役目を終えると、すぐに帰って行った。

私は既に会社を辞めていた。宗介は見えるようになったため、もっと稼ぎのいい会社に転職した。歩くときの誘導など、私が今まで宗介にしてきたことを、今度は彼がやってくれることになった。

そして私たちは、二人だけで結婚式を挙げた。

今までと何も変わらない。幸せだった。

だけど、前と違ったこともある。喧嘩をしなくなったことだ。いや、喧嘩しないというか…。

「ねえ、下の自販機に一緒に買いに行ってほしいんだけど…」

「ああ」

上の空の返事。こういうときは大抵、スマホをいじってる。

「ねえってば」

「…ちょっと待って、もしもし?」

宗介は隣の部屋に行った。

最近お互いの距離が、喧嘩するほど近くはなくなった気がする。私は、彼が話すかすかな声をぼんやりと聞いていた。

ある日、宗介がお風呂に入っていた。私がタオルを置きに脱衣所に行くと、スマホのバイブの音がした。何となく気になって、手に取ってみる。記憶をたよりにどうにか通話ボタンを押し、耳に当てた。

「あ、宗介?」

若そうな女の声だ。しかも、下の名前で呼んでる。

「今度の土曜日だけどさ、待ち合わせ場所どこにする?」

「…もしもし」

「あっ」という声が聞こえて、電話が切れた。今度の土曜日…。宗介は仕事だと言っていた。

もう間違いない。私は、呼吸が荒くなってくるのを感じた。全身の血がてんでバラバラに動いて、体が燃え立ってるみたいだった…。

宗介は、駅のホームに立っていた。隣には、腕を組む露出の多い服の女性。もう白杖がなくとも、落ちる心配はない。

電車がホームに入ってきた。そのとき、彼に近づいた手が背中を押した。彼の体はバランスを崩し、線路の方に飛び出していった。

「え?」

電車がすぐそこまで迫ってきた……。

私は、白い壁と天井に囲まれた廊下を歩いていた。この前と違い、急ぐ必要などない。看護師に案内され、ある部屋へと入った。

電動車椅子が動いて、近づいてくる音がした。

「目の前にいらっしゃいますよ」

私は、涙があふれるのを止められなかった。

「…お父さん!」

体をかがめて、お父さんの膝の上に両手を置く。

「…由香なのか?」

なつかしい声がする。私はお父さんにすがって泣いた。

両親は、私が小学生のとき離婚した。女手ひとつで育ててくれた母も数年前に亡くなった。二人きりで結婚式を挙げたのは、私に親がいなかったからだ。

その父が最近、介護施設に入っていると知った。父は進行性の病気を患っていた。だんだん体が硬直してきて、やがて呼吸もできなくなるという。

「ごめんね。せっかくお父さんに会えたのに、私、目が見えなくなっちゃった…」

「いいんだ。会いに来てくれてありがとう…」

父が涙声で、私を抱きしめてくれる。

そのときだ。突然、目の前に光が飛び込んできた。

「え!!?」

私の目は、開いていた。

「どういうこと…?」

「確かに願いを叶えました」

背後から声がして振り向くと、悪魔が立っていた。悪魔はすぐに窓を通り抜け、どこかへ飛び去っていった。

「まさか…」

お父さんの顔を見ると、記憶と違ってやせ衰えた顔の、その両目が閉じられていた。

「お父さん、そんな…」

「俺はもうすぐ死ぬ…。由香に、父親らしいことを何もしてやれなかった。だから…」

閉じた両目から、一筋の涙が流れる。

「お父さん…私の顔を、もっとよく見てよ。せっかく会えたのに…お父さん!!」

私たちはお互いの体を暖め合うように、長い間抱き合っていた。

線路に転落した宗介は、誰かが非常ボタンを押したおかげで、間一髪で助かった。ホームでは、意味不明のことを叫ぶ男性が駅員に連行されていった。

数日後。私は海に向かって立っていた。その横に、宗介が来る。

しばらくの間、沈黙が流れる。宗介が口を開いた。

「…ごめん。俺、二回ホームから落ちて、二回ともお前の顔が浮かんだんだ。だから」

「許さない! あなたのことは一生許さない!」

宗介が目を伏せる。

「…だけど、ここにこうしていたいから、いる」

宗介が私を見た後、海の方を向いた。私と同じ方角を見ている。

「こうして、一緒に海を見ていたいから…」

二人で海の方を見つめる私たちを、波の音だけがいつまでも包んでいた。

たとえば愛とは、何だと思いますか?

『星の王子さま』の作者、サン=テグジュペリはこう言った。

愛はお互いを見つめ合うことではなく、ともに同じ方向を見つめることである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?