ツィゴイネルワイゼン 【ジャンププラス原作大賞応募作品】(第二話)

「 マイ・ベートーヴェン(前編) 」

日本初の「音による殺人=音殺」事件が起きてから一週間。新人刑事の渚日和(なぎさ ひより)は、なんとか頼み込んで、警視庁の捜査会議を立ったままだが聴くことができた。徐々にあの日、コンサートホールで起こったことが明らかになってきていた。

ある特殊な方法で楽器を演奏すると、聴いた者の精神を錯乱させ、無差別に人を襲うようにしてしまうという。当時コンサートホールはほぼ満員だったが、警官が突入したとき、生き残っていた者はわずか十数名。ドアは開けられないよう細工がしてあった。

彼らは当初、事件中の記憶がないと言っていたが、その後、事件前に起こった出来事だけはポツポツと語り出した。その証言をつなぎ合わせてみると、大体こんな感じだ。

演奏がフィナーレを迎えた後、指揮者がヘッドホンをつけると、楽団員の中から三人が立ち上がった。彼らが楽器を演奏しはじめると、頭の中がかき回される感覚に襲われたという。

その感覚は日和がこの前、ホテルの廊下で体験したのと一緒だった。男性がヴァイオリンを演奏しだすと、突然隣にいた響に襲われ、そして自分もその後の記憶がない。響に訊いても、日和を襲った記憶は全くないという。

人間を操り、知らない間に人を殺させる技術。そして背後には、テロ組織「コンツェルト」がいる。

「…以上が捜査方針だ。それでは各自、リスト通りに分かれて捜査にあたるように!」

広い会議室の一番前で、警察幹部が大声で言った。

日和が、手を挙げた。

「あの~、リストに俺の名前がないんですけど…」

「お前は役目があるだろ」

晴香と響の滞在先である一流ホテルのロビー。日和の目の前には、晴香がいた。ドイツからやって来たお嬢様と一緒に「捜査」、という名のお守だ。日和はため息をついた。

(俺も捜査したかったな…)

「でも…まあ、嬉しいっちゃ嬉しいけど…」

すると晴香が無表情のまま、日和に近づいた。

「わああ、すみません、何も考えてません!」

晴香は、日和の脇をさっさと通り過ぎた。

「え?」

晴香が、手話で響に意思を伝える。

「さあ、捜査に行きましょう」

「え…?」

日和が訊く前に、晴香はホテルの玄関に向かって歩きだした。

「あの…捜査ってどこへ?」

晴香はスマホを出して、画面を日和に見せた。

「音楽大学…?」

都内の音大に来た一行。廊下を進むと、何やら大きな楽器を台車で運んでいる学生らしき人物とすれ違った。

晴香が、両手を動かす。

「私たちが会いたい相手は、今向こうの部屋で練習しているようです」

日和はふと、疑問に思っていたことを思い切って訊いてみた。

「あの、晴香さんって、普段はしゃべらないんですか?」

日和は、晴香がこの前、犯人にタンカを切ったことを思い出していた。

「…日本語の読み書きはできますが、会話はあまり自信がありませんので」と手話で伝える。

「そうですか…」 どこか残念そうにする日和。

「…しゃべらないと、何かまずいのですか?」

「あ、いえ、そんなことは!」

日和は、晴香が笑顔で「ダンケシェーン」とお礼を言った時のことを思いだした。

「…ないです」 なぜか顔を赤くする日和を、女子二人は怪訝そうな表情で見つめた。

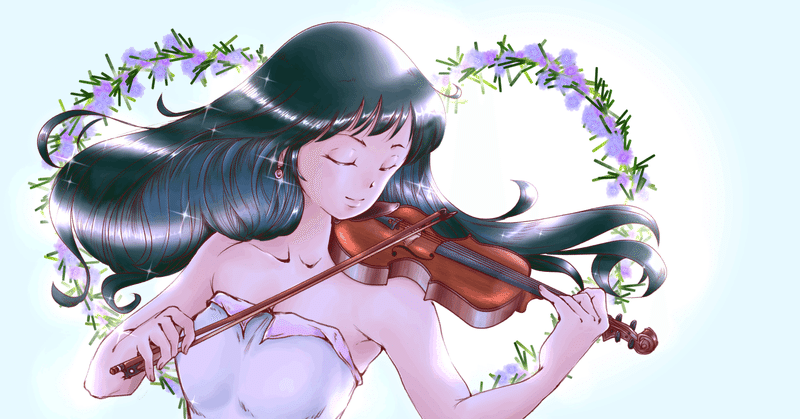

晴香たちが入っていくと、日和の耳に流麗な音楽が飛び込んできた。教室の前でヴァイオリンを弾いていたのは、長い黒髪をアップにしている女性。目を閉じ一心不乱に弾いている。日和にはもとより題名はわからないが、優雅な雰囲気でありながら、軽やかさに満ちた曲だった。彼女は目を開けると、はじめて晴香たちの存在に気がついた。

響が「ベートーヴェン、ヴァイオリンソナタ第一番ですね? と、こちらの晴香さんが言っています」と伝えた。彼女が、不思議そうな顔をする。

「わかるんですか?」

晴香が手話を使っていたのに、曲名を当てたからだろう。

「指の使い方を見れば」

「あの…私に何か?」

「警視庁からやってきました。あなたにお話を伺いたくて、天音京子さん」

四人は教室の椅子に座って、話をした。晴香が手話で尋ねる。

「一週間前に起きた事件のことは、ご存じですね?」

京子は「はい…」と答え、つらそうな顔を見せる。無理もない、凄惨極まりない事件なのだから。

すると晴香が、スマホに初老の男性の写真を表示して、京子に見せた。

「会場にいた生存者の一人、新海教授です。あなたの先生ですよね?」

「はい…」

「実は現在、新海教授の行方がわからないんです」

日和は驚き、思わず晴香の方を見る。捜査会議ですら、そんなことは言ってなかった。

「そんな情報どこで…!?」

すると響が、眼鏡をクイっと上げながら言った。

「私が手をつくして調べました。あなただとらちがあかないので」

晴香が続ける。

「今回の事件は、新海教授が裏で糸を引いていた可能性もあります。最近、教授の様子がおかしかった点は?」

京子はしばらく沈黙した。かと思うと、急に肩を震わせだす。膝の上で握った拳の上に、涙が落ちた。

「…教授を、止めてください!」

京子は落ち着きを取り戻すと、事情を話しだした。

「私は小さい頃、新海教授のヴァイオリン教室に通っていました。でもある日、パパが事故で亡くなったんです。生活が苦しくなり、ヴァイオリンを習う余裕もなくなりました。ところが教授は、無償で私にレッスンを続けてくれたんです。おかげで今、奨学金をもらって大学にも通えてます。教授は私の恩人です」

「止めてほしい、というのは…?」

「事件の数日前から、様子が変だったんです。レッスンで教授がピアノの伴奏をしてくれたんですが、何度もミスしたり、温厚な教授が突然怒鳴ったり…」

彼女の両手が、小刻みに震えだした。目が恐怖の色を帯びてくる。

「それに私、教授のノートに挟んであったメモを、偶然見てしまったんです。あの事件の起きた日付と、『フィナーレ後決行』と書かれた文字を!」

「なんですって!!」

「その後事件が起きたから怖くて……でもまさか、教授がそんなことを…」

「どうしてメモのことを、警察に言わなかったんですか!?」

彼女の瞳から、また涙がこぼれ落ちた。その時、晴香が立ち上がり、手を前に出す。また何か言うのだろうか?

しかしその両手は、彼女の首に回された。晴香が彼女の肩をそっと抱きしめる。そして手話ではなく、自らの口から言葉を伝えた。

「よく話してくれましたね。あなたは悪くありません。もう大丈夫ですよ」

京子は頭を晴香の肩にあずけ、涙を流した。日和は、さっき廊下で晴香が言ったことを思い出した。

「会話はあまり自信がありませんので」

日和は、自分の浅はかさを恥じた。晴香のことを少し誤解していたのかも知れない、と思った。静かな口調で京子に話しかける。

「…あの、他に何か、教授について最近気になることは?」

彼女はほんのしばらく考え込むと、自分のスマホを取り出した。

「実は、おととい教授からメールが届いたんです」

その文面を、晴香たちに見せる。わずか一行だった。

『演奏会、必ず見に行くから』

「演奏会?」

「来週、私も含めた学生で、自主演奏会を開くんです。オール・ベートーヴェン・プログラムといって、ベートーヴェンの曲ばかり演奏します」

「それで、さっきベートーヴェンのソナタを」

「音殺」事件があって以来、報道はその話題で持ち切りで、中止されたコンサートもあるらしい。

「教授は、私の演奏をすごく楽しみにしてくれてました。だけど、『あんなことがあった後で本当に大丈夫ですか?』って訊いたんです。そしたら返事がなくて…」

日和、晴香、響の三人は、彼女に別れを告げて廊下に出た。歩きながら話をする。

「新海教授が、演奏会に姿を現すって言うんですか?」

「はい、おそらく」

「でも、『コンツェルト』のメンバーかも知れないんですよね? だとしたら来ないんじゃ…」

「メンバーだからこそです。なぜ捕まるリスクを冒してまで、演奏会に来ると思いますか?」

「まさか…新たなテロを起こすと!?」

晴香は日和の方を向いて、うなずいた。

「演奏会の当日、教授の身柄を拘束しないといけません!!」

日和は、警察幹部の前に立っていた。

「演奏会で張り込みをしろだとっ!?」

「はい。新海教授からメールが…」

「つまりお前は、指示されてもない捜査を勝手にして、メモ一枚を根拠に、その人物がテロリストだから捕まえろと?」

「それは…」

「そんなもんに人員をさけるかっ!!」

唾が日和の顔に飛ぶ。

演奏会の日が来た。結局、三人で張り込みすることになった。もし教授が現れたら、即座に捕まえなければならない。日和たちがロビーにいたところ、京子が話しかけてきた。

「皆さん!」

オフショルダーの深紅のドレスに身を包んでいる。

「やあ、演奏会頑張ってね。俺たちは聴けないけど」

「ありがとうございます。だけど…」

彼女は不安そうな表情を見せる。

「もし何かあったら…」

「心配いらないよ。警察の名に懸けて、絶対に邪魔はさせないから!」

日和は鼻息荒く、宣言した。

「ですよね、晴香さん!」

しかし晴香と響は、明後日の方角を向いている。

「あれ?」

「いつ教授が来るかわかりません。気を抜かないように」

「あ、はい…」

目が点になる日和。それを見て京子はクスクス笑った。

「でも…」と、京子がつぶやく。

「今日の演奏会、パパにも聴いてほしかったな…」

日和は、彼女の父親が事故で亡くなってることを思い出した。

「パパもヴァイオリニストだから、生きてたら喜んでくれたのに…」

「京子さん…」

日和は両手でガッツポーズを作る。

「大丈夫、お父さんもきっと見ててくれるよ!」

京子の顔が笑顔に戻る。

「ありがとうございます! それじゃ私、準備がありますので」

彼女は、足早にホールへと向かった。

「うう、いい子だなあ…」

日和は思わず、目頭が熱くなった。

そのとき、会場のホール前に足を踏み入れる人影が……。

新海教授その人だった。

(第二話 おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?