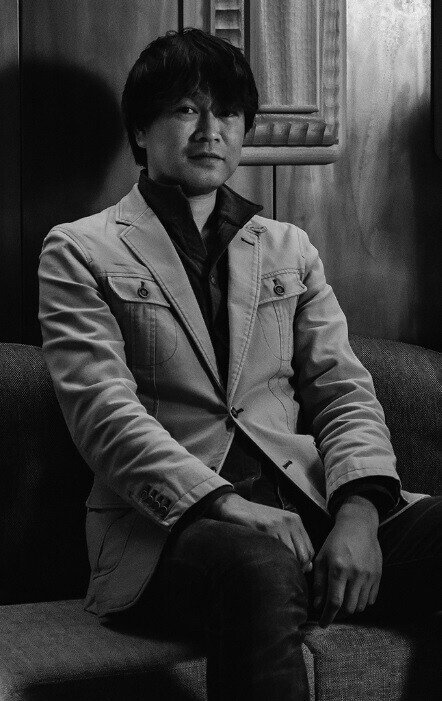

連載/デザインの根っこVol.12_寶田 陵

建築家やインテリアデザイナーにインタビューを行い、衝撃を受けた作品などのインプットについて語っていただく連載「デザインの根っこ 」。今回は「商店建築」2019年5月号掲載、寶田陵さんの回を公開します。

身体を動かすことと線を引くことから培った経験と意志

私はインプットを得るために、多くのものを見るようにしています。働き始めた頃は、雑誌から得る情報が最先端で、掲載されている建築やお店を実際に見に行っていました。今は雑誌だけでなくインターネットなども活用して、気になるものを国内外問わず見に行くようにしています。それを繰り返して得たインスピレーションをデザインに生かすのですが、それだけではオリジナルにならず、インスピレーションとは別軸に「原点」が重要となります。その二つを重ねることで、オリジナルの発想や形が生まれます。私にとっての原点を考えると、実家が営んでいた鉄工所にたどり着くのです。

寶田氏の実家の鉄工場跡(画像提供/寶田 陵)

ゼロから線を引く楽しさを知る

実家の鉄工所では金庫の大型扉や建築用の鉄骨、金物を製造していて、小学生ながら小遣いをもらって仕事を手伝っていました。毎朝学校に行く時間には職人達が仕事を始めていて、溶接のにおい、旋盤の音などが今でも五感に染み付いています。そんなものづくりの環境が当たり前だったため、自分で想像してつくることが好きで、小学生の頃から電車の運転席やドラえもんのタイムマシンなど、自分で想像しながらオリジナルサイズでつくり、塗装までしていました。

その後高校で理系に進み、大学で建築を学び始めます。建築の勉強を始めて知ったのが、何もないところからものをつくる面白さです。実家の手伝いでは、父親が描いた設計図を元に作業をしていたのですが、その時にやっていたことの前段階、ゼロから想像して線を引くことがとても楽しかったのです。思い返せば、運転席もタイムマシンも、自分の目で見たものをゼロに戻し、各部の大きさを考えることから始めていました。「ゼロから想像し、エンドまで形にする」ことは、その時から一貫しているのだと思います。

自身を変化させ、発想を生み出す

その後、大学を卒業して本格的に建築の道に進みます。現在の仕事の割合を見ると、建築とインテリアがおよそ半々で、それぞれ脳の使う部分が全く異なると実感しています。私の場合、建築は長いスパンの事業性や機能性を優先して考えます。一方、インテリアでは時代のトレンドや集客の発想に重きを置きます。実家の環境がなければ、ゼロから建築をつくり、インテリアまで形にする、ということはなかったかもしれません。

そのようなルーツがあるため、今でも工場や工房を訪れると心の原点を刺激され、ワクワクします。自分で手を動かす人に共感しますし、アーティストや職人との協働も積極的に行っています。新しいものをつくるためには「計画的な進化」と「予期しない変化」が必要です。計画の早い段階からアーティストに参加してもらい、彼らが持つイメージをインテリアに反映することで案が大きく変化することもあります。事務所名の「ザ レンジ デザイン」もその概念を表現したもので、「レンジ」は幅、つまり枠を決めず、環境によって自分やアウトプットを変化させたいという意志の表現です。そこに、オンリーワンを意味する「ザ」を付け、オリジナルの発想を生み出すという意味を込めました。

私は「こんなデザインをしたい」という欲求はなるべく持たず、その時に求められているものを、協働を通してオンリーワンにしていくのです。私は、デザイナーでも建築家でもなく、設計者という呼ばれ方が一番しっくりきますね。〈談/文責編集部〉

たからだ・りょう/1971年東京都生まれ。93年に日本大学卒業後、フジタやUDSに勤務。2016年「ザ レンジ デザイン」設立。ホテルやレストラン、ショップのインテリアから建築まで幅広い分野の設計を手掛ける。最近の仕事に「HAMACHO HOTEL&APARTMENTS」(19年5月号)や「NESTHOTEL OSAKA UMEDA」(19年5月号)など(撮影/青木勝洋)

※内容は商店建築2019年5月号発売当時のものです。

紹介作品一覧

1、2. 寶田氏の実家の鉄工場跡

(画像提供/寶田 陵)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?