棒を振り回す趣味_2023/6/18

・懇意にしていた音楽スタジオであるBASS ON TOP中野店が閉店するらしい。

・比較的大学から近い中野駅にあり、駅からもかなり近い、周辺に飲食店や飲み屋が多い、といった様々な条件から、所属したサークル員はほぼ皆利用していた場所。他のスタジオを使ってみると分かるが、価格はお手頃、設備は高水準である。

・大学卒業後も一定のペースで利用していたので、サークル内年齢無制限で利用回数ランキングを作ったらかなり上位に食い込める自信がある。下手したら通算で50万くらい使っているんじゃないだろうか。もっとか?

・スタジオとしてはもちろん、ライブが近付くと「行けば誰かいる」という溜まり場的な良さもあった。今後はどこを使うことになるのだろう。

・この機会に、今回はドラマーとして楽曲をコピーする際の流れを記録してみたいと思う。あくまで自己流だけど、曲がりなりにもコピーバンド的な活動を9年くらいやっているので、それなりに参考にできると思います。

・全体の流れとしてはこんな感じ。大体みんなこんなもんだと思うけど。

曲を何度も聴く

構成を把握する

メインのビートを覚える

フィルの取捨選択をする

細かい部分を詰める

楽曲と合わせて調整する

・では順を追って説明します。

1.曲を何度も聴く

・地味にかなり大事。コピーをする以上、ライブの日までに何度も聴くことになるが、コピー作業に着手するまでにある程度聴いておくことが最終的にはかなり効率化に繋がります。

・コピー着手前に聴き込むメリットとしては、覚えようとせずとも構成をなんとなく把握できること、曲自体に愛着が湧くということ。この2つです。

・やはりよく知らない曲をよく知らないままコピーし始めるには精神的なハードルが高い。結構コピーしたな、と思ったのにまだ半分くらいだった、みたいな経験を誰しも一度はしていると思います。また難解な構成や変なキメがある曲の場合、コピー中にその部分に出会うと、もう勘弁してくれよという気持ちになってしまうことも少なくないので。

・その点、なんとなく次はこの展開になるな、とか、こういうキメがあるな、とか理解した状態でコピーに臨むことで、そのあとがかなり効率的になります。みんな自分が元々好きな曲の方がコピー進むの早いでしょ。

・曲自体に愛着が湧くことについてはモチベーション的な理由です。同じ曲を何度も聴くと大体好きになりがちじゃない?

2.構成を把握する

・上記でざっくり抑えた全体構成を、改めてきちんと把握する作業です。この必要性は言わずもがな。頭の中で組み立てるのもアリなんですが、個人的には携帯のメモ帳とかで活字化しがちです。

・文字に起こすことで「ここってさっきの構成の繰り返しじゃん」みたいなことに早く気付けるということ、後から見返したい細かい部分(手順とか)を構成のメモに追記できることなんかがメリットです。

・ただ個人的に、ずっとメモを見て練習してるとなかなか構成が暗記できないので、暗記優先なら曲を聴きながら頭で覚えていった方がいいこともあったり。時間かかるけどね。

・ここからは、自分が昔コピーしたパスピエというバンドの「S.S」という曲を例に挙げていきます。難しすぎず、かつドラムのフレーズがちょっとだけ尖っている、中級者に適した良曲だと思ってます。

・この曲の構成は下記のような感じです。正直自分が把握できていればいいので、販売されているスコア等とは違っててもいいです。

イントロ 7 - 2

Aメロ 8 - 2

Aメロ 8

サビ 8

間奏 3

Aメロ 4(+2拍)

Aメロ 8

ソロ回し 2 - 2 - 2 - 2

Bメロ 8 - 8

サビ 2 - 6

サビ 8

アウトロ 16 - 2

※冒頭2拍のキーボードのフレーズは省略してます

※構成名の後の数字は小節数です。イントロなど、セクションの中で区切りを付けたい場合はハイフンで表現しています

※バンドメンバーと合奏する場合は共通言語で話す必要があるので、「Aメロ」とか「サビ」とか一般的な単語で記憶しておくと◎

3.メインのビートを覚える

・前項にて全体のセクション分けが完了しているので、ここからはそれぞれのセクションを深掘りしていく作業になります。

・まずはキメのフレーズかそうでないかを分類します。例えばS.Sの冒頭のイントロなんかはキメのフレーズなので、譜面のレベルでちゃんと覚える必要があると思います。Aメロとかサビはそうではないので、ますは「8ビート」とか「4つ打ち」みたいな一般的な言葉に分類します。

・で、ある程度できたらさらに深掘り。S.Sの場合、Aメロは8ビートですが足の位置が結構ややこしくて、スネアの裏に入ってきたりするし、サビは所謂4つ打ちにずっとスネアのゴーストが入るので、手は16ビートみたいな動きになります(右手でハイハットもスネアも叩く)。

・正直これをどこまで音源通りに忠実にやるかは好みの問題なので、こだわりと時間を天秤にかけるといいと思います。アーティストや曲にリスペクトがあれば完コピすれば良いかな、って程度。

・自分で作るフレーズの方が良いと思ったら、アレンジするのも全然ありです。僕はシンプルな曲の場合、よくハイハットの数を滅茶苦茶に増やします。メンバーには迷惑がられているかもしれません。

・ただし、メタルとかによく見られるベースとドラム(特に足)がきっかり合ってたりするようなフレーズの場合はちゃんとコピーしないといけないです。あとはフィルっぽいのが混じってるとか足のダブルとかツーバス連打とか、フレーズが持つ役割が大きい場合もしっかり再現しましょう。この辺をサボっちゃうとコピーバンドの意味がないので。

4.フィルの取捨選択をする

・上記で大枠を抑えたので、次は俗に言うおかずの部分です。ドラムの花形といっても過言ではないところなのでしっかりやりましょう。

・まずは音源通りのフィルがその曲においてどれくらい重要か(役割を持っているか)を判断するといいです。スネアスネアタムの3連打(所謂タカトン)みたいなシンプルなフィルは正直他のものに置き換えても大丈夫なことが多いので手癖で適当にやっても違和感がなかったりします。

・個人的にはスネアとタムの割合さえある程度守れば結構適当でもそれっぽくなると思います。これを守らない場合、例えばスネアの連打なのにタムを回しちゃったりすると流石に違くね?となるので注意。タムの内訳(ハイタムが何個、ロータムが何個…)なんかはどうでもいいことが多いです。

・逆に、複雑なフィルだったり特徴的な長いフィルとかは曲への影響度が大きいのでちゃんと聴いて再現しましょう。S.Sの場合、ことごとく登場するスネア連打のアクセント移動みたいなフィルは(直感的に分かると思いますが)かなり大事なのでコピーしたほうがいいです。ソロ回し部分のところも、アレンジするのはそれはそれで良いんですが、素直にコピーするのが無難です。この手の展開はライブver.とかを参考にするのもあり。

・ただ、あまりに難しくて技術が追い付かないとか、ゴスペルチョップスみたいにそもそも耳コピが不可能、みたいな場合はある程度妥協も仕方ないと思います。雰囲気を崩さない程度に(そしてプライドが許す程度に)簡略化しちゃいましょう。

5.細かい部分を詰める

・ここまではドラムセットに向かわずともできることですが、ここからはスタジオでやる作業になります。フレーズやフィルに限らず重要なことですが、一定以上の実力のドラマーにおいてはほぼ間違いなくここで差が出ます。ここに一番時間を使うつもりで、気合入れていきましょう。

・まず、譜面通りに手が動いているかという点。ここまでで自分が採用した譜面をきちんと表現できているか、録音などして確認してみるのがいいです。「この拍で・この音を叩けているか」ということを重視する人が多い印象ですが、すごく簡単な曲でない限りは、休符の意識の方がよほど重要、というのが個人的な意見です。

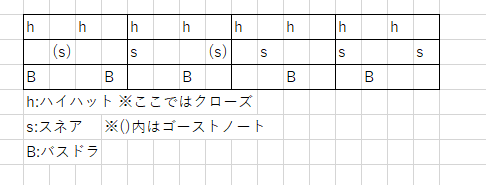

・S.SのAメロの譜面の例を下記に図示します。当該箇所は基本的には下記の繰り返しです。

・書き起こした結果、上記の中では2拍目の16分2つ目、3拍目の16分4つ目、の2箇所は音がないことが分かります。ここできちんと休符を作ってあげる意識を持つと、かなりタイトに叩けるはずです。

・またこれは個人的なやり方ですが、画像内3行で表現されている様に①金物 ②スネア/タム ③足 の3点それぞれについて休符をきちんと意識するときれいに叩けます。この例では4拍目の裏のバスなどは特に前後にきちんと(バスドラとしての)16分休符を作ってあげる意識で踏むことでより締まって聴こえます。

・次にアクセントです。フィルは勿論、フレーズにタムが絡んでくる部分などではアクセントの有無は如実に表れます。

・この点、個人的には座学も大事だと思います。面倒な作業ですが、1音1音どこを強調すべきか、どこを控えめに叩くべきかを精査してコピーに反映させるとよいです。冒頭で話した、曲を聴き込む効果がここでも現れます。あと正直この辺はセンスも出ます。

・「細かい部分」は挙げるとキリがないのでいったんここまで。

6.楽曲と合わせて調整する

・用意したフレーズやフィルが実際合わせてみると曲に合わなかったり、なんかダサかったり、あとは単純に叩けない(技術不足で、物理的に、など)ことがあったりします。叩いてみてすぐ分かることもあれば、後からよくよく録音を聴き返してみて分かったりします。そういうわけで、基本的に練習は録音したほうが良いです。

・これ以上あんま語ることないし、もう4,000字に達しそうなのでここまでにしておきます。

・なお、ライブ本番ではここまでで譜面が体に染みついているので、あまり何も考えなくても練習してきたものを再現できるはずです。あとはステージ上でのテンションでアドリブを入れるなり何なり楽しくやりましょう。

…

・いかがだったでしょうか。つらつらと書きましたが、自分も何年もコピーに取り組んだうえで、この手順を踏むのが一番最終的にクオリティが出る気がするので、この機に文書化しました。

・…なんかずっと説明口調だったせいで敬語を使ってしまっていたな。

・実際は全然ライブまでに時間が取れなくてこんなに丁寧にコピーできないことも多いので、ある程度見切りをつけることも多々あった。でも雑に終わらせちゃったライブってあんまりいい思い出にならない傾向にあるし、時間かけてない分構成を忘れちゃったりするので、やっぱりどんな曲・どんなライブでも丁寧に練習するに越したことはないね。

・結局スタジオの閉店とは全然関係ない内容になったけれども、いずれ後輩とかに参照されるような記事になるといいな。引き続きよろしく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?