岩木山と巖鬼山と三内丸山遺跡と世界のMUNAKATA

私が世話人として参画している経営実践研究会が主催する、東北から九州までを全国5箇所を縦断するツアー?、ソーシャルカンパニーフォーラム2023in青森に先週末参加して来ました。しっかりと作り込まれた素晴らしいイベントで250名以上の経営者が弘前市のホールに集い、社会課題だらけの閉塞感に満ちた現状を打破して、共感を中心的な価値に置いた地方企業が主導的役割を担う新しい日本への変容を感じさせられる、そんな機会になりました。最後の締めで藤岡会長が「本当に欲しいものはなんですか?」との根源的な問いを投げかけられましたが、人生と引き換えに金儲けをしたい人はそこには存在せず、より良い世界を次世代に継ぐための力を多くの人が求めているのだと感じました。それは即ち、志を共にする仲間の存在で、一人では出来ないことを成し遂げる、ムーブメントを起こすことこそ、人生を費やしても悔いないのだと改めて再確認するべになりました。フォーラムの振り返りはこちら、

東北への憧憬

私は神戸生まれの神戸育ちで東北にはほとんど縁が無く生きて来ましたが、ひょんなきっかけで東北出身の作家、高橋克彦さんの小説に触れる機会があり、蝦夷の英雄、阿弖流爲を主人公にした『火怨』を読んでどハマりしました。これまで、ブログでも繰り返し高橋氏の東北3部作をはじめとする書籍の紹介を行って来ましたし、スタッフや知り合いの経営者にもリーダー必読の書として数え切れないほど勧めまくっています。これはそのまとめ的なnoteの記事です。

『火怨』『炎立つ』『天を衝く』の陸奥三部作に阿弖流爲の前の時代、8世紀の東北のゴールドラッシュと朝廷に反旗を翻し、中央政権と蝦夷との戦いに火蓋を切った呰麻呂の物語『風の陣』を読んで縄文時代から受け継がれていたと言われる神、アラハバキに興味を持ち、兵庫県が誇る民俗学者柳田國男先生の著書に手を伸ばし、多賀城や藤原の里、平泉等々、東北の聖地巡礼を続けて来ました。そんな中、東北最高のパワースポットとの呼び声も高い山岳信仰のメッカでもある岩木山と青森の縄文遺跡群、世界最古のピラミッド、キリストの墓には一度足を運びたいと以前から願っておりました。

岩木山と巖鬼山

この度、青森のフォーラムに参加するにあたり、以前から行きたかった場所に足を運ぶべく一日時間を作りました。いつもの如く全くノープランで気が向くままにレンタカーで各所を回るつもりでしたが、フォーラムで登壇され、荒廃が進む日本の神社仏閣の保護と維持を強く訴えられた、令和のイタコであり、社寺のガイドも務められている横山椎乃さんに、「アーティストの飯泉あやめさんと岩木山にお参りに行くので一緒にどうか?」とのお声がけを頂き、幸運にも本物のガイドさんと一緒に青森の文化を解説してもらいながら回るという幸運に恵まれました。

岩木山には3つの峰があり、それぞれ岩木山、巖鬼山、鳥海山としてそれぞれに神が祀られているとのことで、岩木山の麓のお宮だけではなく、頂上にある奥宮への登拝と元宮と言われる巖鬼山神社も案内頂きました。

岩木山の奥宮は山岳信仰の対象となっているだけあって、霧島の天の逆鉾や屋久島の宮之浦岳と並ぶ神秘な雰囲気を醸していました。360度の大パノラマと雲と同じ高さにあるお宮には確かに神が降りてくるのだろうと思わずにはいられない光景、眼福にあやかりました。

巖鬼山は観音様も一緒に祀られている、神仏習合が残されているお宮で、明治維新の「廃仏毀釈」を免れた数少ない神社とのこと。岩木山の元宮であり鬼伝説が今なお風習として残っているなど独特の文化風俗を守ってきた場所であるのは間違いないのですが、御由緒を読むと坂上田村麻呂が奥羽平定の際に再建されたとありました。神道、仏教、蝦夷の文化が混ざりあい、東北独特の醸成を現しているように感じました。私が東北地方に惹かれる理由はそんな多文化の融合なのかも知れません。

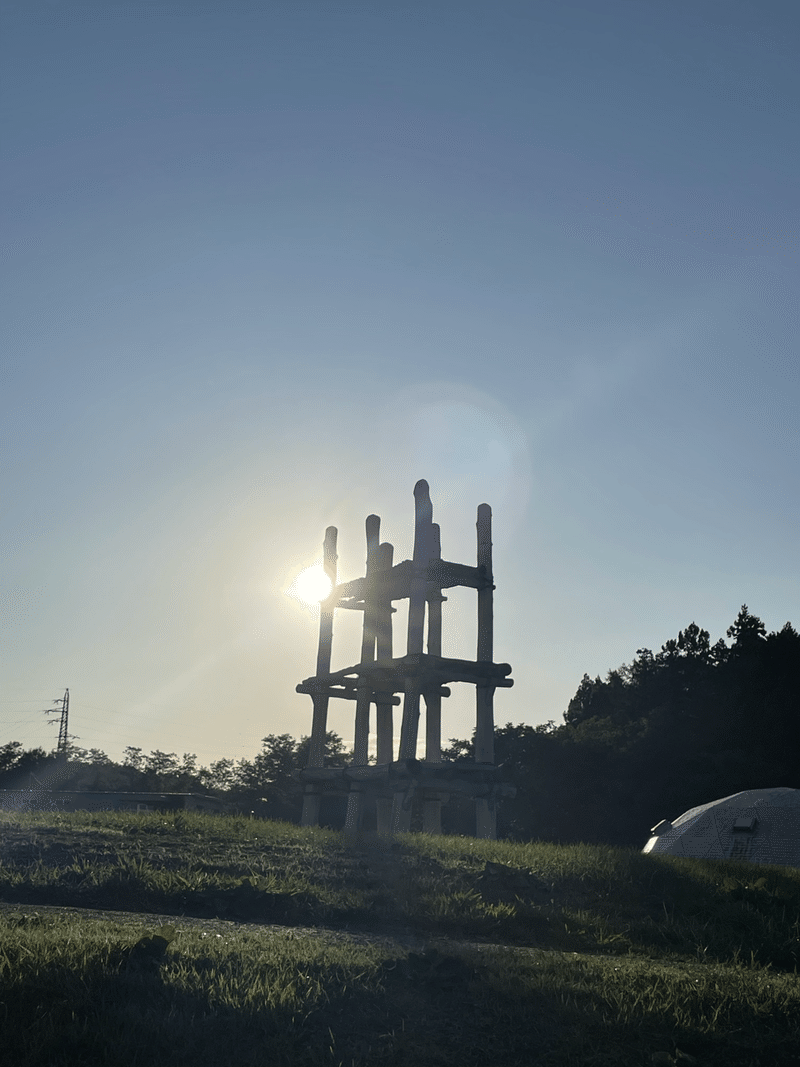

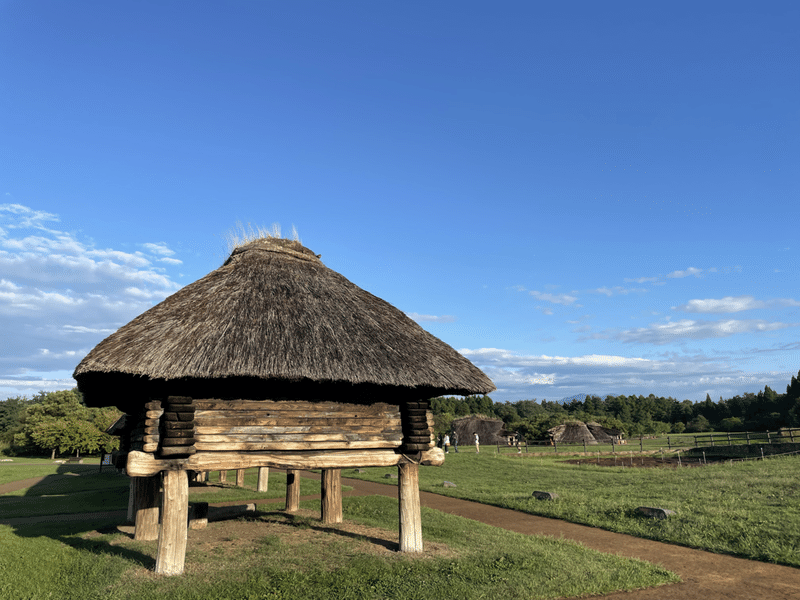

世界最古の国の最古の文明

神社仏閣へのお参りの後は、どうしても行ってみたかった、日本最大、いや世界最大の縄文遺跡、三内丸山遺跡にご案内頂きました。現代で究極のエコハウスと言われるアースバック(混合土を袋に入れて叩き、積み上げる工法の建築)と同じような作りのものから、32メートルもの巨大なの竪穴式住居まで再現されており、また現代の建築に通じる掘立て柱の建物や直径1mの栗の柱で構成された巨大な建造物も復元されており、1万2千年前から始まったとされる縄文時代の文化レベルの高さに驚愕させられました。どう考えても、その系譜は現代文明に繋がっているとは思えず、完全に別の文明が栄えていたと改めて感じさせられました。そんな古代から船を使っての交易していた痕跡も認められ、都市伝説のように言われている世界最古の文明、メソポタミア文明を作ったシュメール人と繋がっているという説にも大いに納得させられました。

日本は建国2080年の世界最古の国と言われて、ギネスブックにも登録されているようですが、その遥か1万年以上昔にムラを作り定住を始めたどころか建物を建築し、道路を整備し、ゴミ捨て場や墓地を作り、土器だけではなく漆器まで使っていたというのは圧倒的な文化の創出です。

実は、平成になってから発掘されたとされているこの三内丸山遺跡は江戸時代から存在を認められていたとのことで、ねぶたやねぷたに代表される東北地方の独特の文化は古代からの影響を少なからず受けていたのでは無いかと素人ながら勝手に想像をしてしまいました。

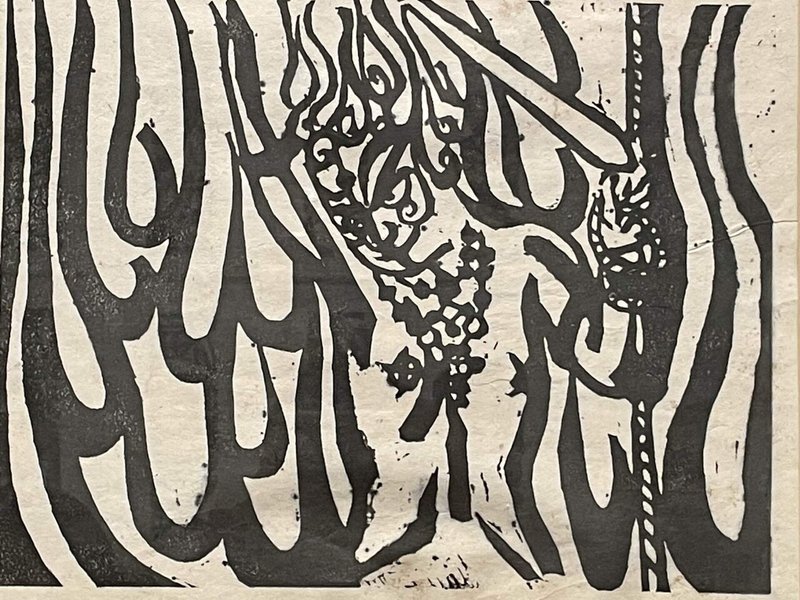

世界のMUNAKATAの源流

今回の青森行の最後に立ち寄ったのは青森県立美術館でした。なんと、終了直前の滑り込みで潜り込めたのは、青森が世界に誇る版画家、棟方志功生誕120年記念展。圧倒的な点数と大迫力の版画作品を堪能しました。

デビュー当初の初期の作品から、晩年の自画像までを時系列で観る中で、私が感じたのは、世界中で大きな活躍を収め、名実ともに世界のMUNAKATAと言われた棟方志功がその才を認められ、大きく羽ばたけたのは青森という独特の文化を醸成してきた土地に生まれ育ったことと(当たり前ですが)深い関係があるということです。棟方志功というと、民藝との関わりが深く日本人の郷愁を誘う作品が多く有名ですが、そのバックボーンには神仏習合、古代からの系譜、雪国独特の民俗に支えられた暮らしがあったからこそ、爆発的な芸術作品を次々と生み出されたのだと感じました。

岩木山登拝、神社仏閣、縄文遺跡と続いた青森行の最後に棟方志功の莫大な量の作品を観ることが出来たのは本当によかったと思います。

現在、経済中心、金が全ての世界になってしまっていることに違和感を感じる人は少なくないと思います。形あるものは全て壊れる原則を鑑みると、本当に大切にすべきはモノ、それを手に入れるためのカネ、といった目に見えるものではなく、目に見えない価値であるはずです。

生物の中で唯一、社会を作り発展して地球を制覇した人類が、本来最も大切にすべきは人と人との繋がりであり、信用や信頼であり、そしてその全てを支える文化だと思うのです。閉塞感に満ちたこの世界を打ち破り、人が生きるに値する世界へと成熟させるために、これから最も必要になるのは文化に目を向け直すことではないかと思っています。それは経済中心の社会においても根底に流れており、通用するはずだと思うのです。文化しか勝たん!

____________________

日本の伝統文化を引き継ぐ職人育成の高校を全国で運営しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?