群の “迷宮” へと誘い込む最強独学本!『手を動かしてまなぶ 群論』

「手を動かしてまなぶ」シリーズに、ついに代数の巻が新登場!

2024年7月上旬発売の『手を動かしてまなぶ 群論』のご案内です。

それでは、Let's go! ((* ´ ` )(* . .))”

本の「序文」から――抽象理論を修得するコツ

早速、本の「序文」から見ていきましょう。

本書は,これから本格的な代数学の学修に取り組まれる方を対象に,最も基

本的な代数的対象である 群 group の基礎事項を解説する目的で書かれたものです.大学の数学科では「群論」なる何ともおどろおどろしい響きの科目があることを,風の噂で聞いたことがある方も多いでしょう.あるいは,例えば化学の授業で分子構造や結晶構造をまなんでいる際に,突如として「群」なるものが登場して面喰らった,という方もいるかもしれません.

そんな,矢鱈と「怖そう」なイメージをもたれがちな群ですが,蓋を開ければ単なる演算をもつ集合に過ぎません.読者のみなさんも,「演算をもつ集合」といわれれば,すぐにいくつもの例(数の集合,行列の集合など)を思い浮かべられることでしょう.そう,みなさんが認識していなかっただけで,群はどこにでもあるありふれた存在なのです.群論を学修することは,これまで遭遇してきたさまざまな数学概念を,改めて「群」の枠組みで捉え直し,かつ今後,新たな群に出会ったときに対応できるようにするための基礎素養を身に付けることに他なりません.

「群論は抽象的でよくわからない」という声をよく耳にしますが,群のような抽象的な概念を,そのまま取り込もうとしても最初はなかなか巧くいきません.本書では,群の例や例題を豊富に用意し,具体的な計算を通じて,抽象的な群の概念を吸収できるよう配慮しました.本シリーズの特徴でもある「手を動かしてまなぶ」スタイルこそが,群論をはじめとする抽象理論を修得するにはうってつけです.

数々の具体例に触れ,実際に「手を動かして」問題に取り組みつつ,そこに横たわる ”共通の原理" を自然に身に付けていただければ幸いです.

新進気鋭の若手数学者が贈る

著者は津田塾大学学芸学部数学科の原隆先生。ご専門は 整数論 number theory または 数論幾何学 arithmetic geometry で,とりわけ 岩澤理論 Iwasawa theory の研究をされている若手の数学者です。

先生のご趣味は読書、音楽鑑賞。加えて、ウェイトトレーニングもされていて、スポーツマンな側面も。ある時、担当編集者がジムで腰を怪我してしまい、1週間の絶対安静を言い渡されたとき(汗)、その辛さを真っ先に共感してくださったのも原先生でした。

さて、原先生の原稿を見てまず驚いたのは、数学書のスタイルではありつつ、ところどころ、まるで小説を読んでいるかのような文章表現の豊かさでした。本シリーズで初となる「コラム」も設けられ、群の概念形成をめぐる歴史の話が盛り込まれていたり、本論とは直接関係ない話題(関連分野の話や雑学など)も「よりみち」に手際よくまとめられていて、本文の例題を解いた後の息抜きにぴったり。もちろん、読み飛ばして先を急いでも問題ありません。縦横無尽に語られた文章から、おもわず群の奥深い世界に想いを馳せてしまうこと間違いなし。

目次案内

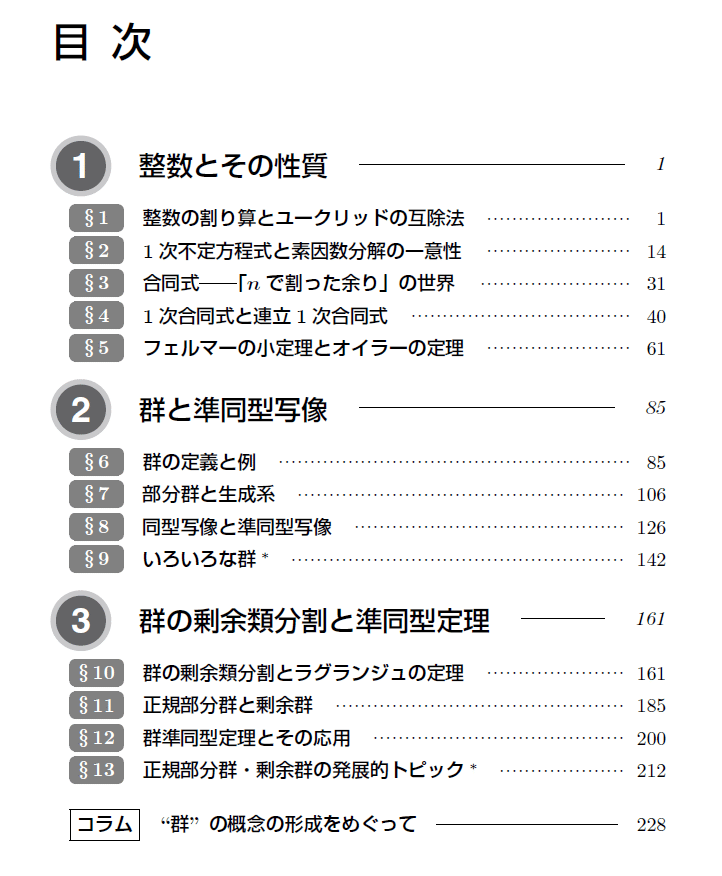

さて、肝心の中身はどんな内容でしょうか。目次はこちら(* > <)⁾⁾。

第1章は、第2章以降でも用いられる整数の基礎事項(とくに合同式)を解説しています。第1章は初等整数論のテキストとしても使用できます。第2章からが本論です。第2章で群と準同型写像の基礎事項を、第3章で剰余群と準同型定理を扱います。正規部分群と剰余群の概念を正しく理解し、準同型定理を使いこなせるようになることが、最初の目標となります。

次なる第4章では群の作用を詳しく扱い、第5章で有限群論の初歩を扱います。本書は全体的に理解を助けるイメージ図が多く、ありがたいです。参考文献では多くの書籍が紹介文とともに案内されています。

なお、序文の中にこんな感じのガイドも載っていて、読者の目的に応じて、ルートが示されていたりします。

つまずき防止ポイント

はじめて勉強する読者を想定して、本シリーズではこんな工夫をしています。本格的な内容の群論で、ここまで落とし込まれたテキストも珍しい?

まとめ

今回は『手を動かしてまなぶ 群論』を刊行に先駆けてご紹介させていただきました。次回はより詳しい内容や、本書の誕生秘話などを書いていきます。引き続き、どうぞよろしくお願いします(* > <)⁾⁾ペコリ!

(文責: 裳華房 企画・編集部 久米大郎)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?