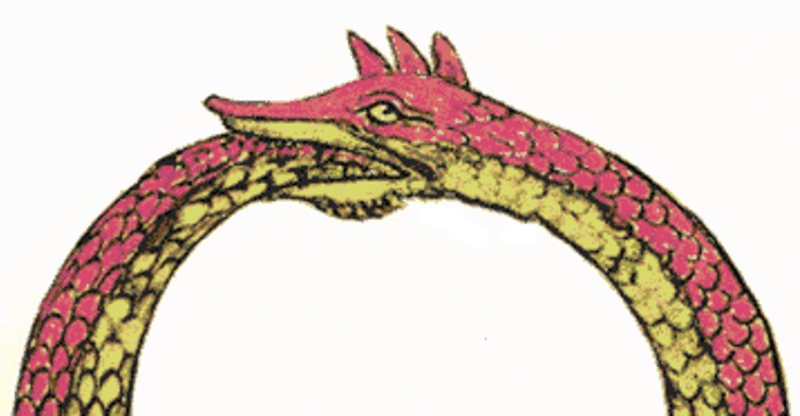

連載小説|ウロボロスの種

▲ 前回

一日目

私は港にいた。

一人の漁師が、濡れてもつれた網を解きほぐしていた。

「網は結ぶことによってこしらえられるのではない。ほどくことによってこしらえられるのだ」

そう漁師は言った。

私は悟った。言葉は紡がれるのではない。ほどかれるのだ。ほどかれることによって、言葉は網となり、広がり、書物となる。

漁師は嘆かわしそうに言った。

「この港町も昔は、ほどかれた網のようだった。街路と街路がもつれることなく、広げられた網のようだった。それが今はもつれにもつれ、大きな結び目までできてしまっている」

「どうしてそうなってしまったのですか」

「人が迷わないですむよう、わざとそうしたのだよ。それがかえって人を迷わせることになるとも知らずに」

私は港町を歩いた。

すれちがう人はみな、しかめ顔をしていた。まるで顔に結び目があるかのようだった。

私は立派なバロック様式の大聖堂を見つけ、その中へ入っていった。

壮麗な大聖堂に、パイプオルガンの音色が響き渡っていた。私はその中をゆっくりと歩いて回った。礼拝室にいる人が、両手を固く結び合わせていた。

私は最前列に腰をかけ、美しい装飾を眺めていた。正面を見上げたところにあるステンドグラスがとくに美しい。放射状に広がる金色の光。その中央にいる白い鳩が、こちらをめがけて飛んでいる。白い鳩を中心にして広がる金の後光。それが、鳩のこの世ならぬ白さと速さとを際立たせていた。

そのうちに、パイプオルガンの音が鳴り止んだ。オルガン弾きが立ち上がり、こちらへ歩いてくると、私の横のほうに腰をかけた。オルガン弾きは青みがかったツイードのジャケットを着ていた。

「ここにはよく来るんですか」

オルガン弾きは親しげに話しかけてきた。笑顔だが、眉間には深い皺が刻まれている。

「いいえ。この町は初めてで」

「そうでしたか。夜になったら、酒場へ行ってみるといいですよ」

「酒場ですか」

「ええ。この港町の人々が、束の間の解放感を味わう場所です」

「美しい海があるのに、酒場で束の間の解放感を味わうのですか」

「海は人を解放しません。海はくり返しです。反復です。くり返すものは本質を備えていますが、未来はありません。しかし、人間には未来があります。未来こそが人間を真に解放するのです」

オルガン弾きは話を続けた。

「種が何の種なのかは、その種が何の植物になるのかによって決まります。それと同じように、人間がはたして何であるのかは、人間が何になるのかによって決まります。つまり、人間が何であるのかは、人間の未来によって決まるのです」

「人間以外の生物に、未来はないのですか」

「生物はくり返しを続けてきました。誕生、生長、生殖のくり返しです。そのくり返しの先端に、人間はいます。ですから、生物がはたして何であるのかは、人間の未来によって決まると言ってもいいでしょう。いわば人間は、生物が実らせた種、生物が託した種なのです」

そう言うとオルガン弾きはこちらに手を伸ばし、

「私はフェデリコです」と言った。

私たちは握手を交わした。そのとき、私は自分に名乗るべき名前がないことに気がついた。

私には過去がないのだ。過去のかわりに、夢の記憶があるのだった。

フェデリコは言った。

「あなたは旅人です。旅人には役割がありません。役割は反復です。役割には未来がありません。反復から自由なあなたは、未来ある人間として、この町を見ていってください」

夜になると、私はフェデリコの勧めに従い、酒場を探して歩いた。

多くの人で賑わう酒場を見つけたが、そのすぐ横の階段に、小さな看板が灯っているのを見つけた。

〈バー・ニュクス〉

私は階段を上り、木製の重い扉を開けた。

カウンターだけの店内に、客は一人だけ。女性バーテンダーと話をしている。

私は端の席に座り、ジン・トニックを頼んだ。

すると、もう一人の客がバーテンダーに言った。

「リリィ、僕も一杯。カルヴァドスを」

リリィと呼ばれたバーテンダーは、丁寧な手つきで、ジン・トニックを作ってくれた。私の目の前に、華やかに泡立つグラスが置かれた。

「ありがとう」

次にバーテンダーのリリィは、琥珀色の液体を、小振りのグラスにゆっくりと注ぎ、もう一人の客に差し出した。そして、ボトルをグラスの隣に置いた。

ボトルの底には、林檎の実がゴロリと沈んでいる。

はて、と私は思った。林檎の実は、どうやってボトルに入ったのだろうか。

もう一人の客は、琥珀色の液体を一口飲むと、深呼吸をして、

「副交感神経が生き返るねえ」と言った。

「この町の昼間は、交感神経でできているようなもんだ。緊張しっぱなしで、重苦しいったらない」

客はバーテンダーに向かって話を続けた。交感神経が集中のシステムだとしたら、副交感神経は拡散のシステムだということ。人体にその対が備わっているように、この町もそれにあたる対を備えるべきだということ。そのための制度設計が必要だということ。

バーテンダーのリリィは、ただ微笑みながらそれを聞いていた。

私は得心しながら耳を傾けていたが、制度設計の話になった途端、違和感を覚えた。

「あのう、この町の人たちは昼間、何にそこまで集中しているのですか」

私は気になってもう一人の客に尋ねた。

もう一人の客はグラスの液体を飲み干し、

「未来ですよ」と答えた。

未来への集中。それがこの町の昼間のしかめ顔の原因だとしたら、制度設計もまた、未来のための設計ではないだろうか。未来への集中を促すものではないだろうか。

「ご旅行ですか」

私はそう訊かれたので、

「はい」と答えた。

「町はずれにブランデーの蒸留所がありますから、行ってみるといいですよ」

私は小切手で支払いを済ませた。小切手を財布から出したとき、サインをどうしたものか困った。私には過去がないのだ。

私は内ポケットのペンで、小切手に適当な文字を書き、バーテンダーに渡した。

「ありがとうございます、Ж様」

Ж。私は自分をそう名付けたようだ。

領収証と一緒に受け取った名刺には「バー・ニュクス リリィ」と書かれていた。

「またのご来店をお待ちしています」

▼ 次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?