[級位者向け将棋戦略論]駒を働かせるために②。王様から遠くても働く駒。

こんにちは、ゆに@将棋戦略です。

前回は指針①、駒を王様に近くに寄せよう、というお話をしました。でも、それだけではうまくいかない場合も多いです。つまり、王様から離れていても駒が働くケースがあります(カナ駒のケースが多いです)。今回はそんなケースについてご紹介したいと思います。

大駒を持ち合っているケース

大駒を持ち合っている場合、指針①ではうまくいかないことが多いです。なぜかと言うと、指針①に従って駒を寄せていくと、駒が偏ってしまうので大駒を打ち込むスキが出来てしまい、結果として相手の持ち駒の価値が高まってしまうからです。

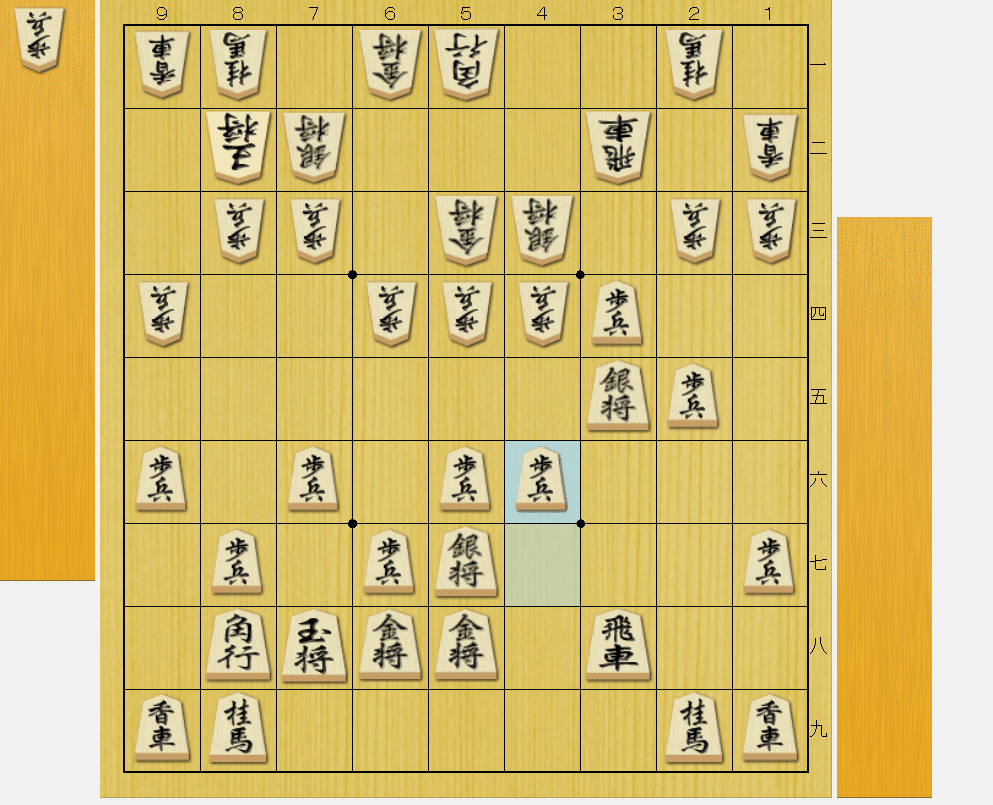

以下の図①はいわゆる角換わり将棋の序盤です。図は先手番で、ここから仮に指針①に従って駒組を進めるとどうなるか、見てみましょう。

図①から

▲6八玉 △4二玉 ▲5八金 △7四歩 ▲5六銀 △7三桂

▲6六歩 △6二金 ▲7九玉 △8一飛 ▲9六歩 △9四歩

▲6七金右 △5四銀 ▲8八玉 △4四歩 ▲3六歩 △3一玉

▲3七桂(参考図①)

さて、指針①に従って参考図①まで進めました。少し説明をしておきますと、図①の時点では7七銀や7八金の働きをより高めたいので、▲6八玉~▲8八玉と玉を近づけていきます。こうすることで、9九香や8九桂も働きが増していると言えます。そうすると、今度は右辺の金銀と離れてしまうので、右辺の金銀も王様に寄せていくように指します。

このようにして出来上がった図①ですが、後手陣と比べ、どうも先手陣がスカスカなイメージがないでしょうか?後手陣の1~3段目には、駒が利いていないマスが一つもありません。それに対し、先手陣の7~9段目には、全く駒が利いていない箇所が5箇所あります(6九、5九、4九、3九、3七)。このように、先手陣にいつでも角の打ち込みのスキがあるため、同じ持ち駒の角でも、先手の角と後手の角では働きに差が生じてしまっているのです。実際に少し手を進めて検証してみましょう。

参考図①から

△6五歩▲同 歩 △同 桂 ▲6六銀 △8六歩 ▲同 歩

△5九角 ▲3八飛 △8六角成 ▲8七歩 △6四馬(参考図②)

瞬間的には角の打ち込みはなさそうに見えますが、△6五歩▲同歩△同桂と動かれると、既に先手の対応が難しい局面になっています。本譜の▲6六銀だと、△5九角が3七の桂取りと△8六角成の両狙いになっており、あっさりと馬を作られてしまいます。かといって、△6五同桂に▲6八銀と逃げるのは、△6九角と打たれて△3六角成が単純に受けづらいです。

というわけで、大駒を持ち合っているケースでは、単純に駒を王様に近づけるだけではうまくいかない場合があります。ご存じの通り、角換わりの将棋ではお互いに4八金+2九飛型に組むのが主流になっています(参考図③)。4八の金が王様からポツンと離れていますが、この金のおかげで自陣のスキが全て消せているのです。

もう一つ例を出しておきましょう。以下の図②は先手番。お互いに飛車を持ち合っていて、次に飛車を下ろして攻めていこうという場面です。

攻め合いも良さそうですが、陣形差が気になりますね。こんな時は、▲3九金と打って相手の狙いを消す手にも一考の価値があります。持ち駒の大事な金を、こんな王様から遠いところに打つのは気が引けますが、後手は飛車を打ち込めない限り、基本的には手が作れません。黙っていると▲4一飛から駒を回収されてしまうので、後手としてはとても忙しい局面になります。

盤上の大駒をジャマするケース

カナ駒と歩が協力して、相手の大駒の働きを大幅に制限できる場合があります。大駒は将棋の中で特に性能が高い駒ですので、カナ駒や歩でこれらを無力化できればとても大きな戦果となります。

有名な指し方としては、例えば以下の図③があります。先手番です。

先手の2六の銀がソッポという感じですが、例えばここから▲3八飛△3五歩▲同銀△5三金▲3四歩△5一角▲4六歩(参考図④)などと進めば、どうでしょうか?

参考図④以降、先手は▲4五歩から一方的に大駒を捌くことができます。大駒の働きが大差なので、参考図④は圧倒的に先手有利といえます。

一方、このような指し方に遭遇した場合には、相手のカナ駒を5段目に出させないように立ち回ります。例えば図③以下、▲3八飛には△5一角▲4六歩△6二角▲3四歩△同銀(参考図⑤)のような感じです。

このように指せば先ほどのように押さえ込まれることはありません。5段目のカナ駒+4段目の歩のブロックはとても強力なので、常に狙う/防ぐことを頭に入れておく必要があります。

もう一つ例を挙げておきます。図④はいわゆる矢倉戦の序盤で、先手番。後手は陣形を固めて、△3三桂~△4五歩のように右辺で戦おうとしています。

注目して頂きたいのは後手のカナ駒。後手は全ての金銀を自玉側の右辺に集めていて、左辺の大駒をサポートする駒がありません。こんな時は大駒を押さえ込むチャンスです。

図④では▲6五歩△7三角▲6六銀とするのがいいでしょう。王様から銀が離れていってしまいますが、後手の飛車角を押さえ込めればOKです。以下、△8五歩▲7五歩△同歩▲同銀△5三銀▲7四歩のように、先ほどと同じく5段目のカナ駒+4段目の歩のブロックを築き、後手の飛車角を押さえることができます。後は△5一角▲2五歩△3三銀▲5七銀(参考図⑥)のように指して、▲6六銀上~▲4六角と左辺で戦ってしまえば先手が圧倒的に有利になります。

2番目の例のように、相手の飛車角にカナ駒のサポートがついていない場合は、飛車角を押さえ込む構想を練ってみるといいでしょう。

以上、駒が王様から離れていても働くケースについてご紹介しました。

大駒を持ち合っている時、相手の飛車角が押さえ込めそうな時に有効な考え方ですので、そんな時はぜひご検討下さい。

それでは読んで下さり有難うございました。引き続きよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?